“妈妈,我的手臂自己会举起来...”9岁的妮娜仿佛判若两人——原本活泼可爱的她开始不明原因地消瘦,面部常出现不自主的怪异表情。更为严重的是,她的手臂会突然如提线木偶般自行举过头顶,不明原因的疼痛更导致她夜间哭泣,无法安睡。

这些异常症状令父母深感惊恐,他们带着孩子辗转求医。经过系列检查,医生在妮娜的颅底区域发现了一个“贪食性”病变,它正持续侵蚀骨质!

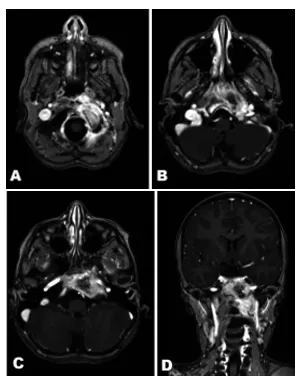

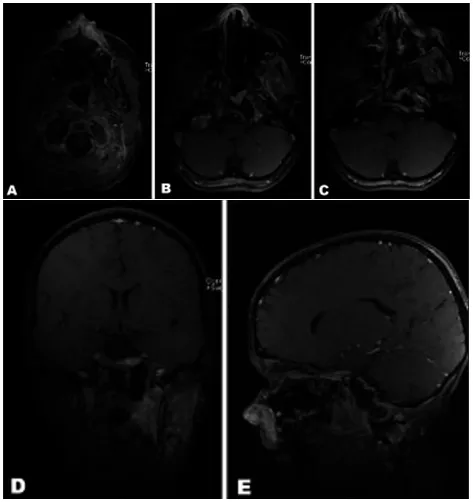

术前MRI:左侧岩骨及斜坡可见强化病灶,注意邻近肌肉组织受侵情况

由神经外科与耳鼻喉科专家组成的跨学科团队决定采用非开颅的经鼻内镜手术方式,在毫米级操作空间内实现了肿瘤近全切除,术后辅以精准化疗方案——最终成功清除了这个“潜伏”于颅底深部的病变。病理结果出乎意料:这是一种在儿童骨骼和肺部相对多见,但颅底罕见的疾病——嗜酸性肉芽肿(EG)!

经过32个月的密切随访,那个爱笑的小妮娜回来了!不仅所有异常症状完全消失,复查影像显示肿瘤达到完全缓解状态,无复发迹象,亦无新发骨性病变。更令人欣慰的是,她重返校园后,学业成绩始终保持在班级前列。

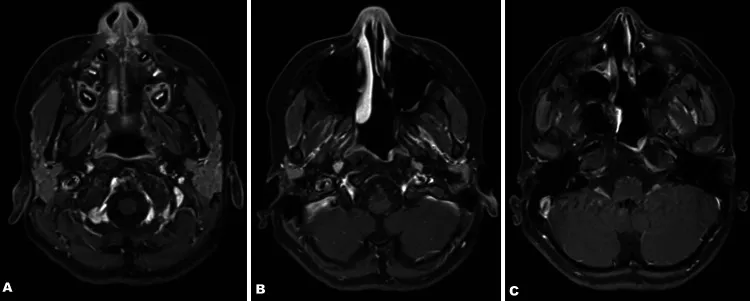

术后32个月影像:显示病变基本缓解

该案例源自INC国际神经内镜专家施罗德(Schroeder)教授等人于2023年发表在J Neurosurg Case Lessons期刊上的论文《Rare clival localization of an eosinophilic granuloma: illustrative case》。施罗德教授指出,这是自1992年至2023年间文献报道的第10例斜坡区嗜酸性肉芽肿病例!

嗜酸性肉芽肿?颅底“嗜骨”病变引发9岁儿童异常表现INC

嗜酸性肉芽肿(EG),虽以“嗜酸”为名,其真正的“嗜好”却是侵蚀骨骼!作为朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH)谱系疾病的一员,这个19世纪即有记载的疾病至今病因未明,却好发于15岁以下儿童的骨骼与肺部。

朗格汉斯(Langerhans)细胞组织细胞增多症分类如下:

恶性(真正的组织细胞淋巴瘤)。

反应性(良性组织细胞增多症)。

朗格汉斯细胞组织细胞增多症:

(1) 单病灶:嗜酸性肉芽肿,罕见(美国每年约1200例新发病例中仅1例),常见于儿童,呈慢性进展性,可累及骨、皮肤、肺或胃。

(2) 多病灶单系统:主要见于儿童。可伴有发热及骨、皮肤病灶。

(3) 多病灶多系统:包括Leterer Siwe综合征(婴儿暴发性恶性淋巴瘤)和Hand Schüller Christian病[表现为尿崩症(垂体柄受累所致)、突眼(眶内肿瘤)和溶骨性病变(尤其颅骨)]。

9岁的妮娜不幸罹患此罕见疾病,但其确切诊断直至术后活检才得以明确。短短3周内,这个原本健康活泼的女孩突然精神萎靡:体重不明原因下降3公斤,整日无精打采。更离奇的是,她开始不自主地做鬼脸、眯眼,双臂会如提线木偶般突然高举。深夜常因不明头痛哭醒,却无感染征象,也无夜间盗汗。最令人困惑的是,转头动作需转动整个上身完成——宛如生锈的机器人。然而,妮娜既往体健,身体及智力发育正常,在校成绩优良。

“福尔摩斯式”层层剖析锁定元凶

当MRI影像呈现于阅片灯上时,揭开了医学谜题的关键线索:妮娜的岩骨至斜坡区域存在一危险占位病变。这个强化病灶如同贪婪的章鱼,其延伸部分从左侧岩骨尖蔓延至斜坡及枕骨髁,并与颈动脉、颈静脉等重要血管关系密切。

更值得警惕的是,CT显示该病变正以破坏性方式“溶解”周围骨质——这种典型的骨侵蚀模式令医生首先考虑脊索瘤。

是否确为脊索瘤?

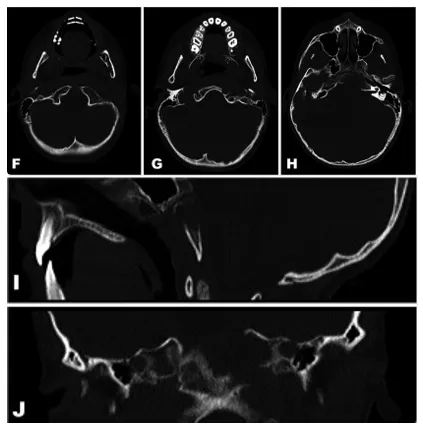

术前CT:左侧岩骨及斜坡骨质存在溶骨性病灶。“不符合典型脊索瘤特征!”

该病变反常地侵及咽旁肌,这与脊索瘤的典型表现不符。全身MRI排除了其他骨骼病灶的可能,SPECT检查仅显示病变处骨代谢轻度活跃,类似青春期骨骺板的正常生长信号。系列精密检查(包括心电图、脑电图、腹部超声等)均无阳性发现。当影像学线索陷入僵局时,检验科传来突破:血液中神经特异性烯醇化酶(NSE)23ng/ml的检测值,犹如关键线索。然而,这一微小但特异的生物标志物仍无法立即明确诊断。最终确诊需依赖术后活检结果......

耳鼻喉科协作下神经外科主刀完成近全切除

鉴于病情的复杂性,9岁的妮娜最终被转诊至INC国际教授Henry W. S. Schroeder教授所在的德国格赖夫斯瓦尔德大学。该大学历史悠久,曾培养三位诺贝尔奖得主,现由享誉全球的INC神经外科联盟成员Henry W. S. Schroeder教授主持神经外科工作。

高清鼻内镜为深邃的颅底区域提供照明,神经导航系统规划三维安全路径,多普勒超声实时预警血管风险,神经电生理监测则守护着重要神经功能。主刀医生运用精密器械,以锐性刮匙精准剥离病变骨质,高速磨钻去除周围受累骨组织。面对已被病变浸润的肌肉组织,团队采取了“选择性切除”的手术策略——在确保肿瘤近全切除的同时,最大程度保护神经功能。

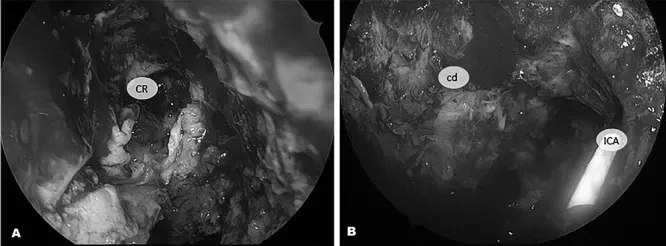

术中操作:经蝶窦入路内镜下手术视野。A:制作鼻中隔瓣及反向瓣后,暴露斜坡隐窝(CR)。B:肿瘤切除后,显露斜坡硬脑膜(cd),经多普勒检测岩骨段颈内动脉(ICA)。

创面修复是手术的关键环节:取自脐周的脂肪组织作为天然填充物,与预先设计的鼻中隔复合瓣精密配合,为手术区域提供定制化的“保护层”。这场融合了多模态影像导航、经鼻内镜入路及自体组织复合修复三大技术亮点的颅底手术,不仅成功解除了威胁妮娜生命的病变,更展现了现代神经外科手术的精湛技艺。

术后1天影像:显示骨肿瘤部分已近全切除。

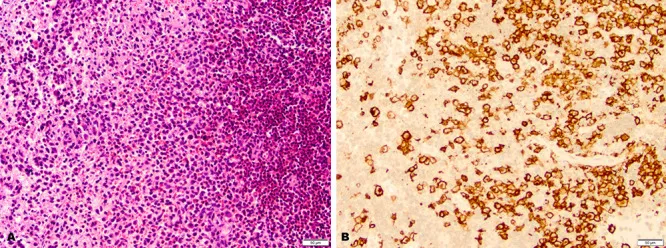

术后活检历经波折终确诊嗜酸性肉芽肿INC术后,妮娜未出现脑脊液漏、感染等并发症,手术切口愈合良好。然而,诊断过程再起波澜——术中冰冻切片结果不明确,脊索瘤可能仍未排除。直至最终病理报告揭晓:免疫组化染色显示肿瘤细胞CD1a呈强阳性表达,Ki-67增殖指数为10%,周围见CD3+T淋巴细胞浸润及少量CD20+B淋巴细胞分布,HMB-45染色阴性。这些特征性表现最终明确诊断:这个“潜伏”于颅底的“骨侵蚀者”实为骨朗格汉斯细胞组织细胞增生症(LCH),即临床所称的嗜酸性肉芽肿(EG)。该诊断不仅解释了妮娜所有异常症状,也为后续治疗指明了方向。

术后病理:A:苏木精-伊红染色显示大量小淋巴细胞,几乎掩盖朗格汉斯细胞。B:CD1a免疫组化染色。注意朗格汉斯细胞特征性的强CD1a阳性表达,区别于普通巨噬细胞和组织细胞。

嗜酸性肉芽肿为何易与脊索瘤混淆?

1. 相似的解剖部位

脊索瘤:好发于颅底(如斜坡、蝶枕交界)和骶尾区,属起源于脊索残余的低度恶性肿瘤。

朗格汉斯细胞组织细胞增多症/嗜酸性肉芽肿:颅底(尤其颞骨、眶骨、斜坡)亦是常见部位,属良性病变但可呈局部侵袭性生长。

重叠区域:两者均多见于中线或近中线结构(如斜坡),影像学均可表现为溶骨性病变。

2. 影像学表现相似

CT表现:两者均可显示边界不清的溶骨性骨质破坏,伴或不伴软组织肿块。脊索瘤常见钙化(约50%病例),EG通常无钙化(少数可有残留骨片)。

MRI表现:

T1加权像:两者均可呈低或等信号。

T2加权像:脊索瘤因含黏液样基质常呈明显高信号;EG亦可呈高信号(多不均匀)。

增强扫描:两者均可显著强化,难以区分。

特征重叠:斜坡膨胀性破坏、软组织肿块及邻近结构受压征象在两者中均可见。

3. 临床症状相似

颅神经麻痹:两者均可因压迫颅神经(如外展神经、视神经等)导致复视、视力下降。

头痛:颅底病变的常见非特异性症状。

其他:EG可伴局部疼痛或肿胀;脊索瘤进展较缓,症状更隐匿。

手术联合化疗:规范化全程治疗实现从症状困扰到学业优良的转变INC

基于肿瘤的特殊位置及手术切除范围,医疗团队严格遵循德国儿童LCH注册研究方案(LCH-REG-DE-2013),为妮娜制定了精准的术后治疗方案。术后第9天,她开始接受为期6周的标准化疗:长春新碱(6mg/m²静脉注射)联合泼尼松(20mg口服,每日两次)。后续治疗由当地医院完成,包括两组为期4周的强化化疗及3个月的维持治疗,全程严格遵循方案。

治疗效果显著:术后13个月全身MRI复查显示,颅内原发部位无复发迹象,亦未发现其他LCH特征性病灶。长达32个月的密切随访期间,妮娜临床状况持续良好。系列MRI复查证实肿瘤无复发,无新发骨性病变。尤为可喜的是,她术前所有离奇症状完全消失,顺利回归校园生活,学业成绩保持优良。

嗜酸性肉芽肿手术治疗要点总结

这是一例罕见中的罕见病例。患儿缺乏典型的颅神经麻痹症状,反而表现为奇特的“舞蹈症样”综合征——转头受限、扮鬼脸、双臂不自主高举。这一罕见临床表现,最终揭示出潜伏于斜坡区的“骨侵蚀者”——嗜酸性肉芽肿。

虽属罕见,但治疗结局令人鼓舞。通过跨学科协作、经鼻内镜手术联合德国LCH标准化疗方案,不仅成功清除了这一罕见病灶,更实现了长达32个月无复发的良好预后!该案例证明:对于罕见部位的嗜酸性肉芽肿,积极的手术干预联合精准化疗可能是更适宜的选择!

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号