"待孩子成长后,我会让TA铭记这位挽救您生命的教授。"当经巴教授成功手术的脑瘤患儿重获新生时,这句话成为家长表达诚挚感谢的常用语。巴教授多次中国行持续验证这句话的深刻含义,为无数家庭带来希望曙光,今日亦不例外。

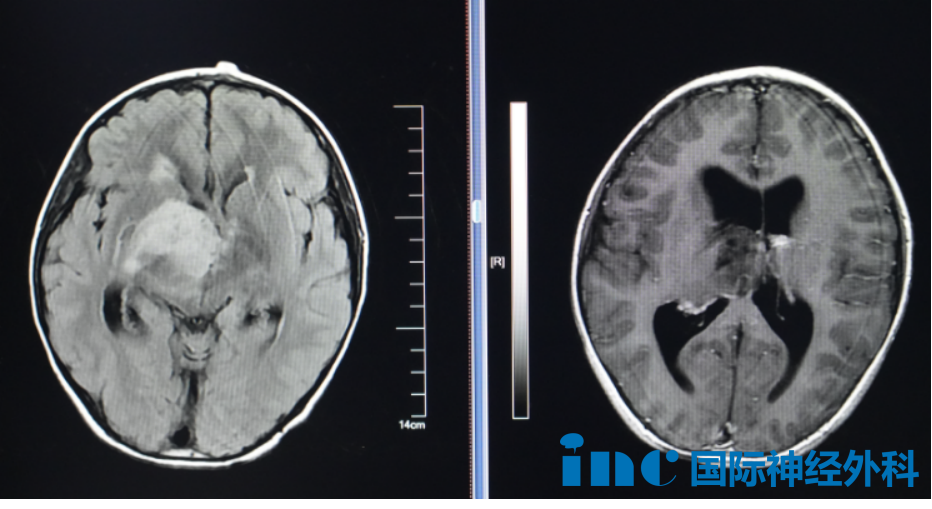

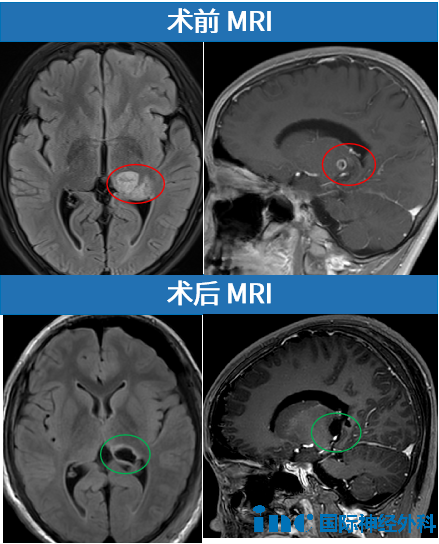

正式抵达苏州大学附属儿童医院的巴教授立即投入工作,今日需会诊8岁脑瘤患儿小航,终于迎来巴教授示范手术时机。尺寸约4.0cm×4.7cm×4.8cm的病灶占据患儿右侧丘脑区域,并已引发脑积水并发症。

从10月11日意外发现病变,10月18日面对面咨询,到次日即将实施手术,一个月时间内,小航父母迫切希望解决孩子健康问题。"采取对孩子最有利的治疗方案!"成为家长坚持的治疗原则。

术前谈话过程中,巴教授详细讲解手术入路方案及术中将应用的设备配置。术前周密计划是术中按计划执行、术后达成良好效果的基础保障!

巴教授通过五项关键技术实现肿瘤切除:

术野开放后肉眼直接观察

依靠触觉感知组织硬度与质地特征

术中电生理监测技术应用

术中导航系统辅助定位

CUSA刀(超声吸引器)实现安全切除

巴教授的技术经验构成该手术核心要素,在尽可能保护正常神经功能前提下,实现肿瘤最大范围切除。

弥散张量成像(DTI)作为当前有效观察和追踪脑白质纤维束的非侵入性检查方法,能够立体、直观显示纤维束走形变化,辅助术者手术规划。为保护患儿运动功能,巴教授建议术前进行DTI重建,图像清晰显示运动纤维与肿瘤的空间关系,使主刀医生术中操作更加谨慎,避免误伤重要神经结构。

术前谈话中,父母想到孩子状况时充满疼惜与忧虑,甚至流下泪水。巴教授温和安慰:"请尽量保持放松状态,在孩子面前也需保持平静。不要让他感觉明天的手术是重大压力事件。放轻松,将最困难的部分交给我处理。"

巴教授的示范手术已成为众多家庭的希望所在。目前更多咨询仍在进行中,等待巴教授救治的患者远不止小航一例。

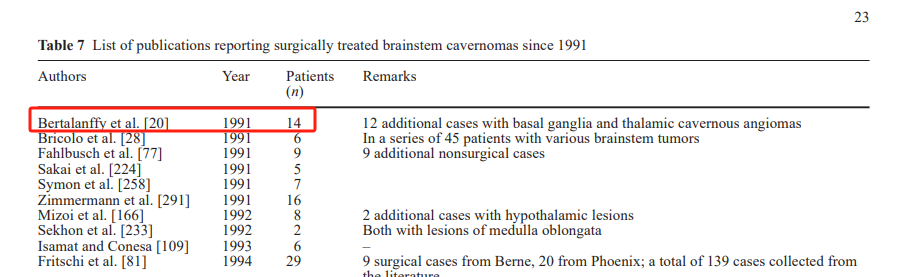

因手术技术条件限制,相当比例丘脑肿瘤患者选择活检联合放化疗的治疗模式。至今仍有多数医学观点认为丘脑区域属于手术禁区,不宜实施手术。主要因其解剖结构复杂且生理功能重要,致使手术风险远大于潜在获益。然而国际神经外科专家Helmut Bertalanffy(巴特朗菲)教授早在1991年已成功发表丘脑相关手术案例。巴特朗菲教授特别擅长丘脑手术,拥有丰富高难度疑难位置脑瘤手术经验。以下为巴教授部分国内示范手术案例:

案例1:13岁男孩丘脑-中脑胶质瘤

手术高风险>成功实施手术

术前症状:视力模糊进行性加重

手术难点:肿瘤位于丘脑-中脑区,手术路径狭长,操作空间有限,该区域遍布重要神经血管结构,需绝对保护。肿瘤边界不清,正常脑组织与肿瘤间呈渐变浸润区域,对术者操作精度要求极高。脉络膜后内侧动脉完全被肿瘤包裹侵蚀,重要动脉直接穿过肿瘤内部!

术后情况:术后仅1天,曾被判定无法手术的男孩恢复活力,可盘腿坐于病床自主活动。术后第3天,已能完全独立行走!

点击阅读:高难度丘脑-中脑胶质瘤手术成功后,仅1天他就活力十足,家人激动不已!

案例2:10岁男孩丘脑胶质瘤

弥漫性生长>成功实施手术

术前症状:左侧半身麻木,左手左脚肌力较右侧轻微减弱

手术难点:位置深在,MRI显示左侧丘脑占位性病变,呈弥漫性生长并侵入脑实质

术后情况:术后当天患者苏醒后直接转入普通病房。查房时可见握拳、抬脚动作完成良好

点击阅读:10岁男孩开颅术后竟无需进ICU——这个位置0.1毫米失误都不可以!

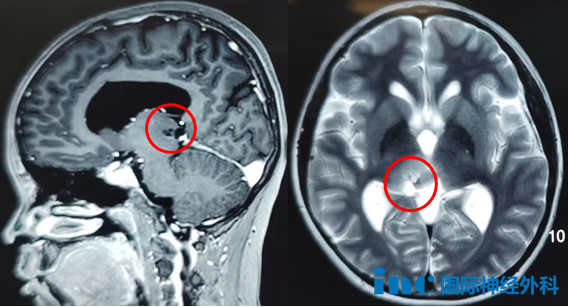

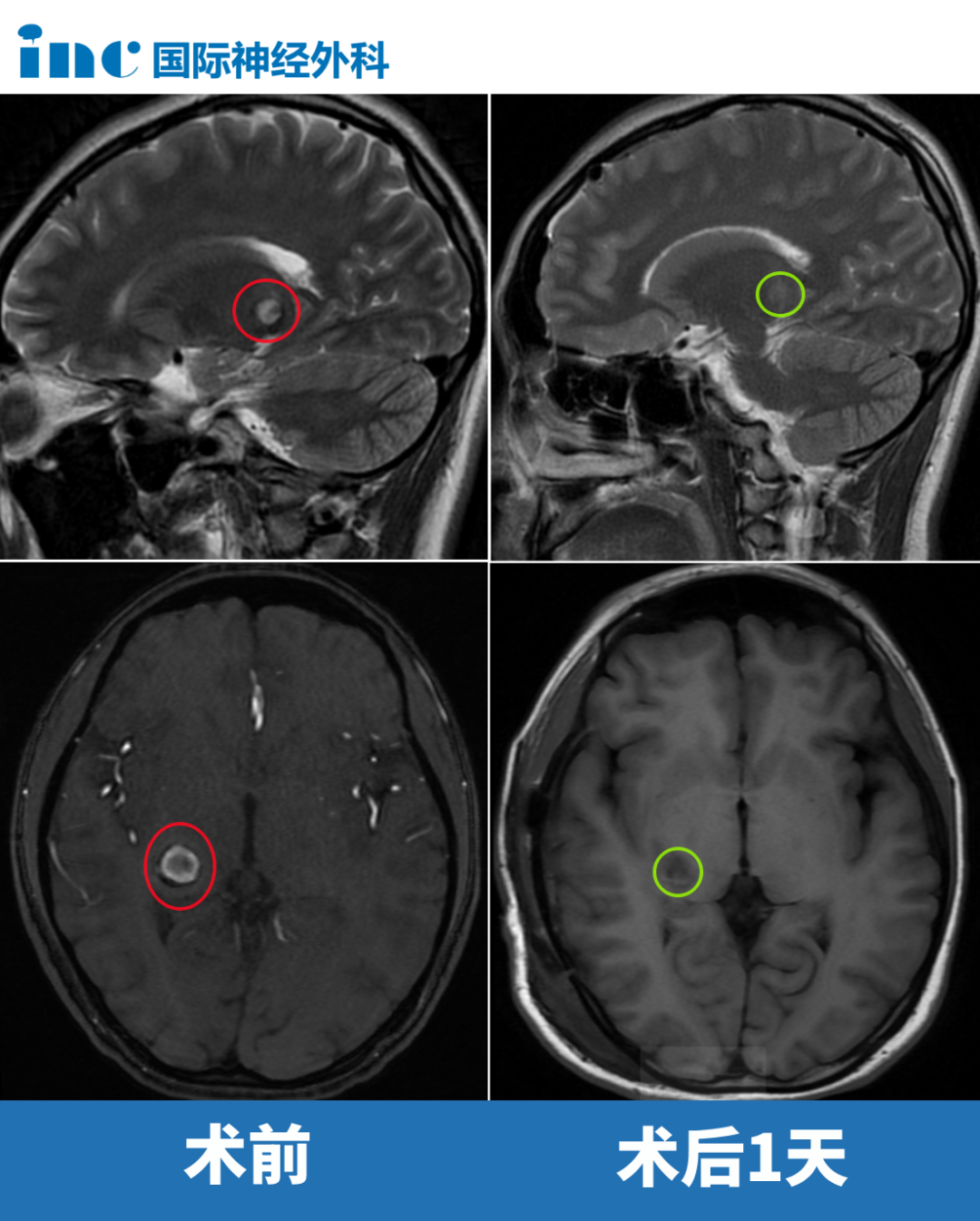

案例3:20岁女性丘脑海绵状血管瘤

出血后焦虑>术后全心投入研究生学习

术前症状:视野受限,焦点外视觉模糊,伴头痛症状

手术风险:丘脑海绵状血管瘤临床罕见,出血后常引起偏瘫等神经功能障碍,治疗极其棘手。形象比喻而言,丘脑功能类似插头转换器,若缺失此转换器,无法将信息输送至大脑。故丘脑损伤可能导致患者成为"木头人",即对外界刺激缺乏反应。对法学专业的小雨而言,此诊断犹如晴天霹雳。

术后情况:病灶完全切除,术后第一天巴教授查房时,患者恢复良好,可在病床自主活动手足。"太好了!她还是原来的她,用她自己的话说——我没有变笨,没有偏瘫,没有面瘫……"母亲激动地分享。术后3个月,患者重返校园,以全科通过的优异成绩实现完美回归。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号