一阵急促而杂乱的脚步声响起,护士推着一名无法站立、病情危急的患者快步冲向急诊室,家属焦急地跟随在后。这样的场景在神经外科,尤其在脑血管疾病救治中并不少见。这里收治的许多患者,生命往往悬于一线,正是医护人员全力以赴,一次次将他们从危险边缘挽回。

45岁的劳拉,因突发脑干海绵状血管瘤出血,出现面瘫与偏瘫,卧床无法行动。送至医院时,病情已非常严重。

她双眼发红,双侧眉毛高低不一,双眼明显不对称,面部歪斜。因严重吞咽功能障碍,已无法经口进食,只能依靠鼻饲管维持营养。

若不尽快手术,劳拉极可能因误吸导致肺炎而危及生命——吞咽功能丧失后,即使使用胃管,仍存在食物反流进入气道的高风险。

但劳拉的这片海绵状血管瘤生长于桥脑,病灶已使桥脑膨胀如气球。

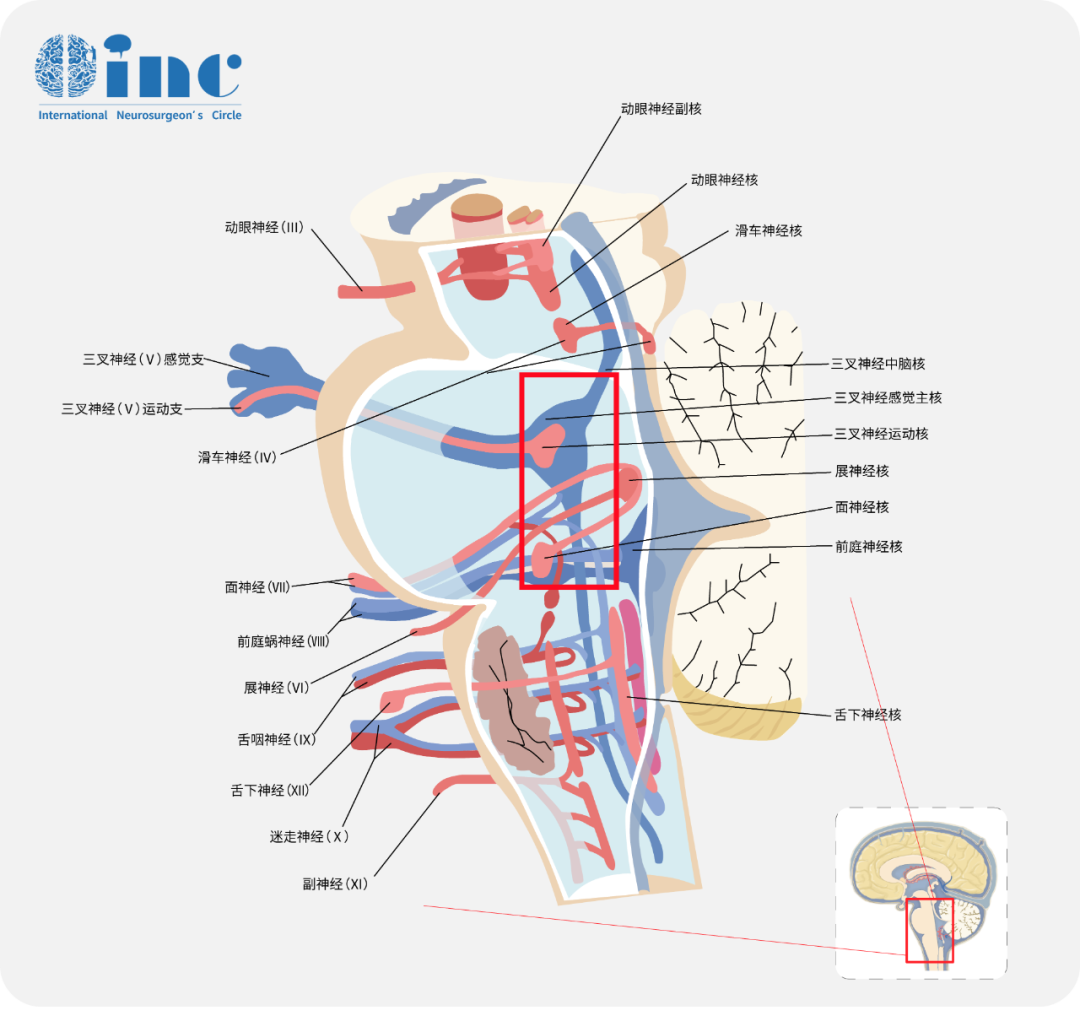

桥脑位于脑干中段,上接中脑,下连延髓,作为大脑、小脑和脊髓之间的重要枢纽,承担关键的中继功能。其腹侧面明显隆起,表面沟回纵横,内部有大量横向神经纤维延伸至小脑,负责协调大脑与小脑之间的信息传递;背侧则参与构成第四脑室底的上部,内含多个颅神经核团(如三叉神经核、展神经核等)以及上下行纤维束,共同调节面部感觉、眼球运动、听觉与平衡等多种生理功能。

此外,桥脑深部还分布有网状结构等生命中枢,对维持意识清醒、睡眠节律和呼吸功能具有重要作用。因桥脑结构极为复杂,手术常需毫米级精度,历来被视作“手术禁区”。

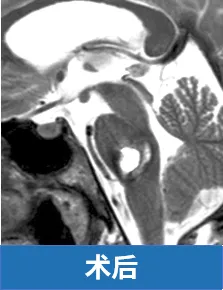

INC巴特朗菲教授(巴教授)在精细清除血肿及血管畸形的同时,特别注重保护桥脑后部实质及外展神经、面神经的完整性。

术后一年可见,劳拉的面神经与外展神经功能已基本恢复,面瘫痊愈,笑容重现。

上述真实案例及影像资料来源于INC巴特朗菲教授课程演讲。

01 既往认为无法手术的脑干,巴教授如何成功操作?

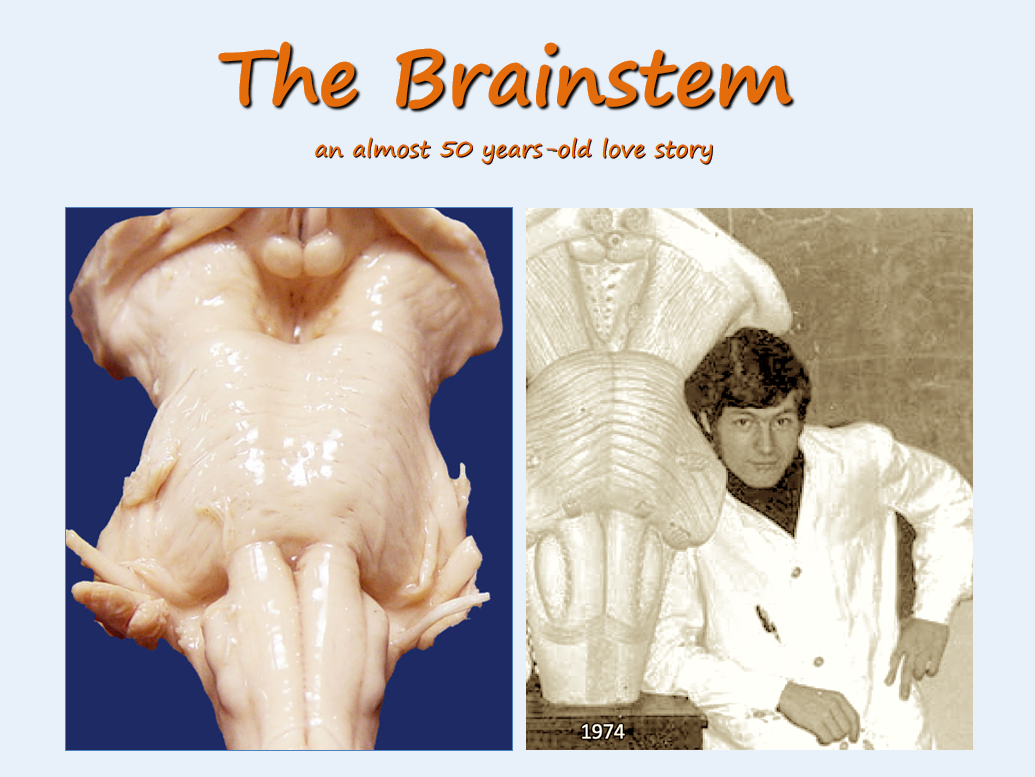

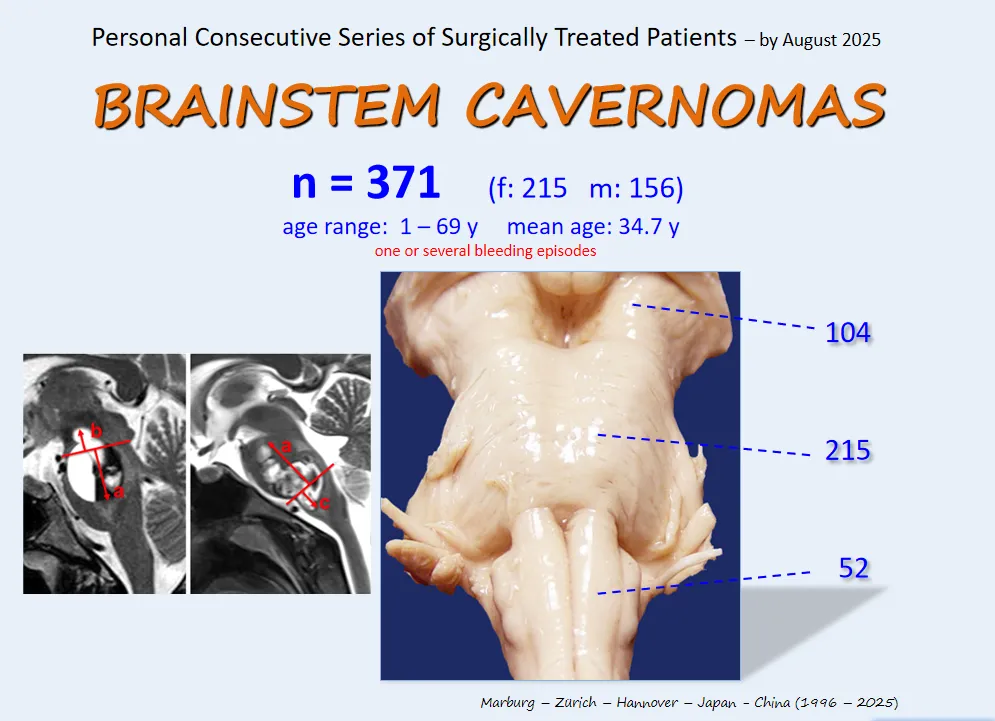

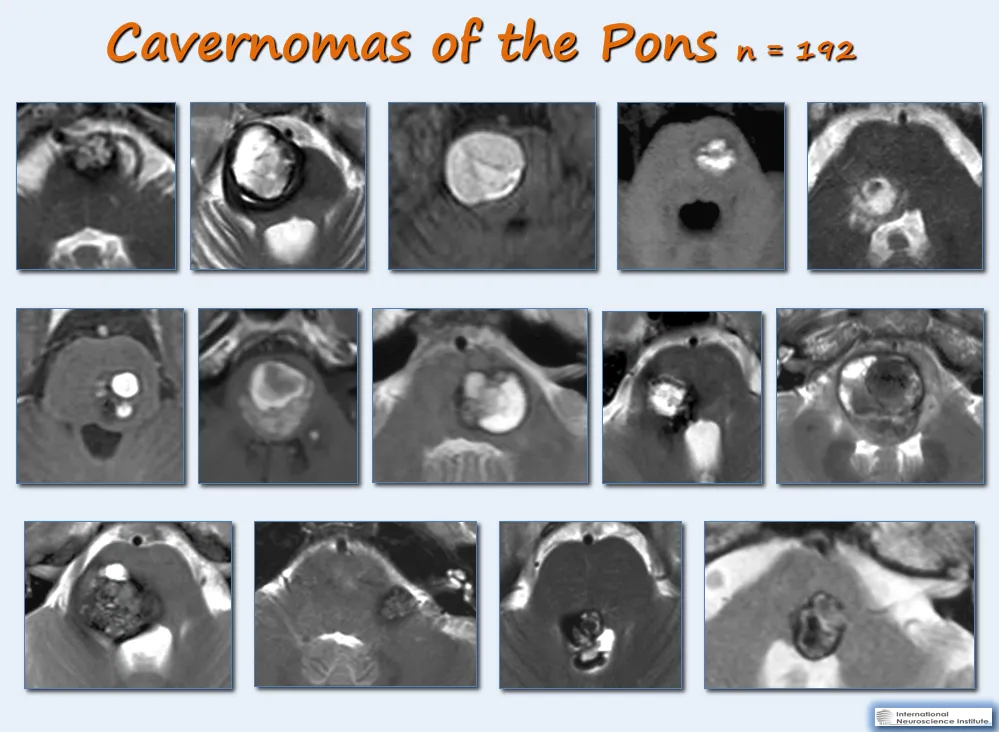

1974年,当巴教授还是一名医学生时,便对脑干的解剖结构产生浓厚兴趣——如此狭小的区域竟承担如此众多的功能。自此,他与脑干结缘近五十载,并专注脑干手术三十余年。截至2025年上半年,巴教授已成功完成371例脑干海绵状血管瘤手术。其中女性患者215例,男性156例,年龄自1岁至69岁不等。从病变位置分布来看,104例位于中脑,215例位于桥脑,52例位于延髓。

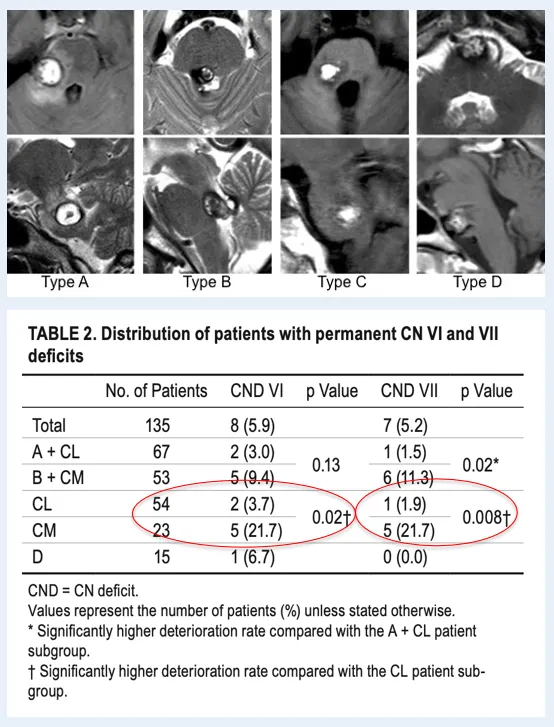

巴教授强调,手术入路的选择至关重要。针对桥脑海绵状血管瘤,他依据不同病变类型个体化选择手术入路,并在切除过程中全力保留外展神经与面神经功能。

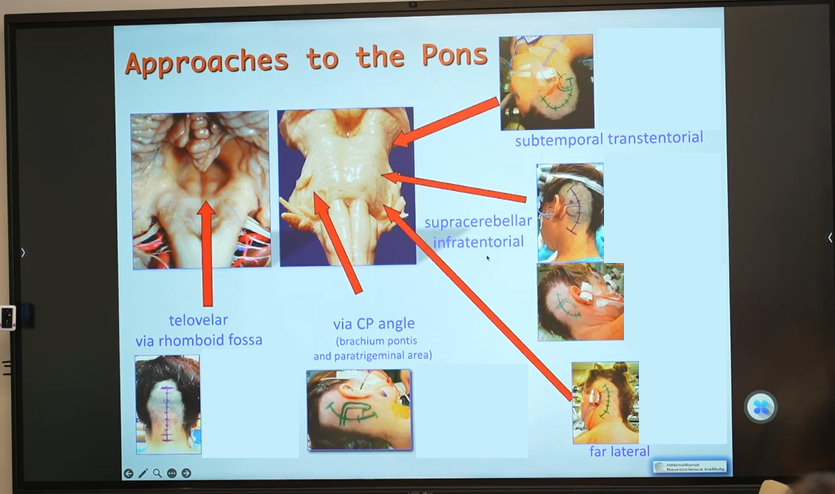

基于桥脑解剖结构与病变复杂关系,他总结出五大手术入路,包括:经髓帆入路、经桥脑臂入路、远外侧入路、小脑上外侧入路和颞下经天幕入路。具体入路方案需结合患者实际情况及主刀医生的专业知识和临床经验综合决定。

桥脑海绵状血管瘤案例

在桥脑海绵状血管瘤治疗方面,INC巴特朗菲教授的研究显示,脑桥后外侧入路优于后内侧入路。一项回顾性分析进一步验证该结论,同时证实术前将桥脑海绵状血管瘤分为四种类型,可用于指导手术入路选择,并评估是否仅需一至两种替代方案即可抵达特定病变。该研究系列中,术后第六、第七对颅神经功能障碍的发生率明显低于多数已发表的手术报告。

02 伽马刀能否预防海绵状血管瘤出血?

脑干海绵状血管瘤是否存在非手术方法,用于预防出血?

目前,脑干海绵状血管瘤的治疗仍完全依赖手术干预。

尽管立体定向放射外科(SRS)在脑海绵状血管瘤治疗中存在争议,部分研究人员仍将其视为手术的替代方案,尤其推荐于不适合或难以接受外科手术的患者。然而,多项研究指出该疗法伴随较高风险,包括再出血、永久性神经功能损伤以及辐射相关副作用。INC巴特朗菲教授在其研究中明确表示,目前尚无明确证据支持SRS的有效性。针对患者疑问,他明确指出:“伽马刀治疗对患者而言是极不理想的选择。它不仅可能引发一系列副作用,且无法预防未来再出血——这一点已在我多个病例经验及科学文献中得到证实。因此,我可以非常明确地告知这位患者,不应考虑伽马刀治疗。”此外,该治疗方式还存在辐射诱发新发病变的显著风险,已有充分证据表明此类情况可能发生。家族性脑海绵状血管瘤或合并静脉畸形的患者尤应谨慎对待放射治疗。综上,目前放射治疗在脑海绵状血管瘤管理中的效果与安全性,仍需更多高质量研究予以验证。

点击阅读:丘脑海绵状血管瘤放疗竟引发出血、形成多处脑血管病变?

脑干海绵状血管瘤早期手术干预能有效消除病变未来再出血的风险。手术的全切程度与神经外科医生的经验密切相关——对解剖结构的深入理解、灵活的手术策略、精湛的显微操作技巧,以及对多种手术入路的熟练掌握,均是实现安全全切的关键因素。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号