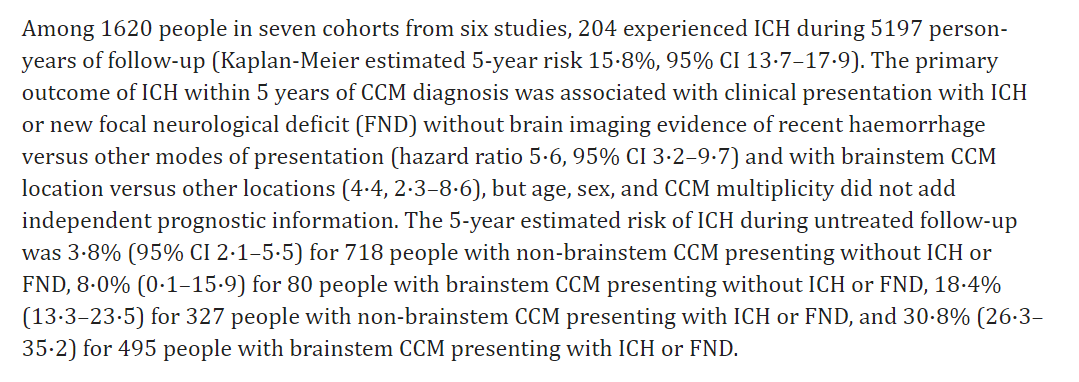

根据一项1620例脑海绵状血管瘤荟萃分析,显示脑干海绵状血管瘤,以出血或局灶性神经功能障碍为表现的脑干海绵状血管瘤患者5年再次出血的风险估计高达30.8%。

一篇meta分析纳入了1620例脑海绵状血管瘤患者的个体数据,报告了从诊断脑海绵状血管瘤到首次脑海绵状血管瘤治疗或末次随访的临床病程。中位随访3.5年,204例患者出现症状性颅内出血(ICH),估计5年风险为15.8%(95%CI 13.7-17.9)。出现脑出血和病变位于脑干似乎是后续出血的危险因素。根据此meta分析,在以下风险类别中,估计脑出血的5年风险为:

●无脑出血和局灶性神经功能障碍的非脑干海绵状血管瘤–3.8%(95%CI 2.1-5.5)

●无脑出血和局灶性神经功能障碍的脑干海绵状血管瘤–8%(95%CI 0.1-15.9)

●出现脑出血或局灶性神经功能障碍的非脑干海绵状血管瘤–18.4%(95%CI 13.3-23.5)

●出现脑出血或局灶性神经功能障碍的脑干海绵状血管瘤–30.8%(95%CI 26.3-35.2)

一些家族性CM患者的出血风险可能高于散发性海绵状血管瘤患者。

在人体复杂神秘的脑部,脑干一度被称为“生命禁区”,它掌管呼吸、心跳、意识等关键生命功能,区域内神经系统错综复杂如发丝蛛网,手术稍有差池便后果不堪设想。其中,脑干海绵状血管瘤(又称脑干海绵状血管畸形)是尤为凶险的病变,它由众多薄壁血管异常聚集形成,脆弱易出血且常伴静脉畸形,有特定遗传学背景。长期反复出血会引发视力下降、肢体运动及感觉功能障碍等后遗症,严重影响生活与工作,甚至危及生命 。

脑干海绵状血管瘤:为何病情进展差异显著?

35个海绵状血管瘤?先别慌!

脑部MRI密密麻麻小黑点,不仅几乎没有任何症状,甚至还不需要手术?

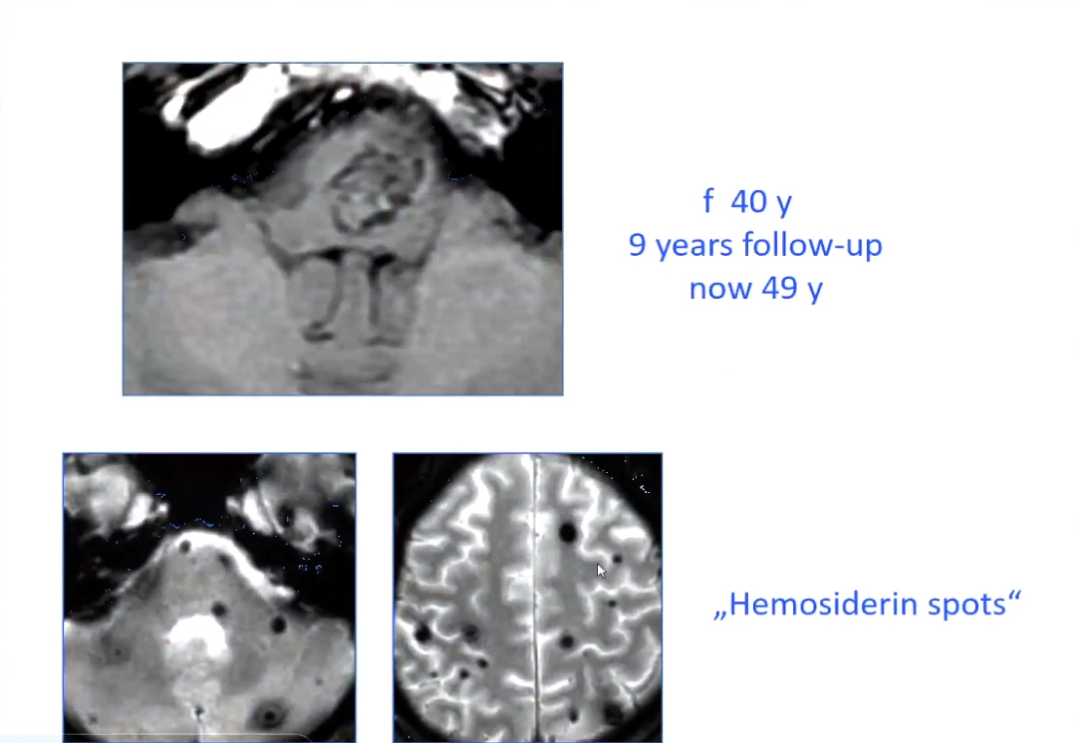

下图中这位脑干上有巨大病变的朋友,已经随访9年了,生活一直如常,几乎没有任何症状。

然而他的MRI,会发现里面有很多小黑点(上图),像撒了的芝麻一样,这些是血红蛋白留下的“脚印”——含铁血黄素沉积。血红蛋白可以增加血管的通透性进入大脑,他们沉积在大脑、脊髓或者任何部位。

有时候,医生会数数这些小黑点,然后告知:“你有35个海绵状血管瘤!”但是,先别紧张,这可不是真的。这些小黑点并不是血管瘤,所以不用考虑手术。咱们得搞清楚,别让“误诊”给吓着了!

当然,面对脑部核磁的异常,那可真不能掉以轻心。

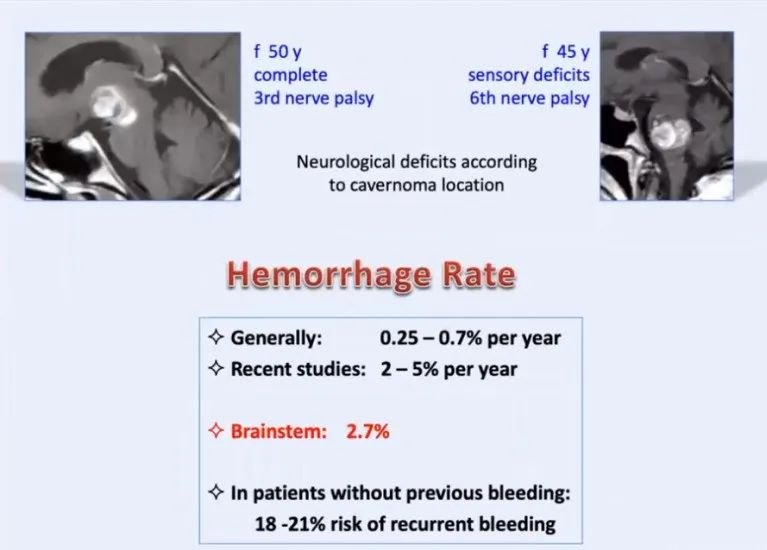

眼睛看重影,有些患者就会先跑神经内科检查。这些症状跟中风挺像的,有时候就被当成中风治了,但其实不是缺血性中风,是脑干出血了。

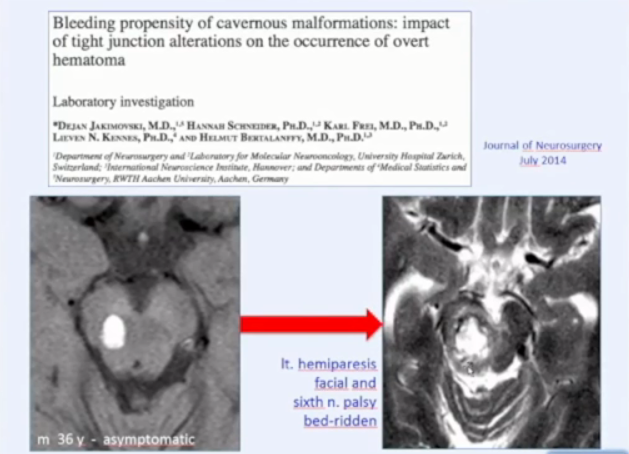

下面这两位朋友就没有那么幸运,海绵状血管瘤出血带来这种紧密连接的变化巴教授有很多的研究……

36岁男性,脑干海绵状血管瘤无症状,两周之后症状急转直下,偏瘫、面神经和外展神经麻痹,卧床不起。

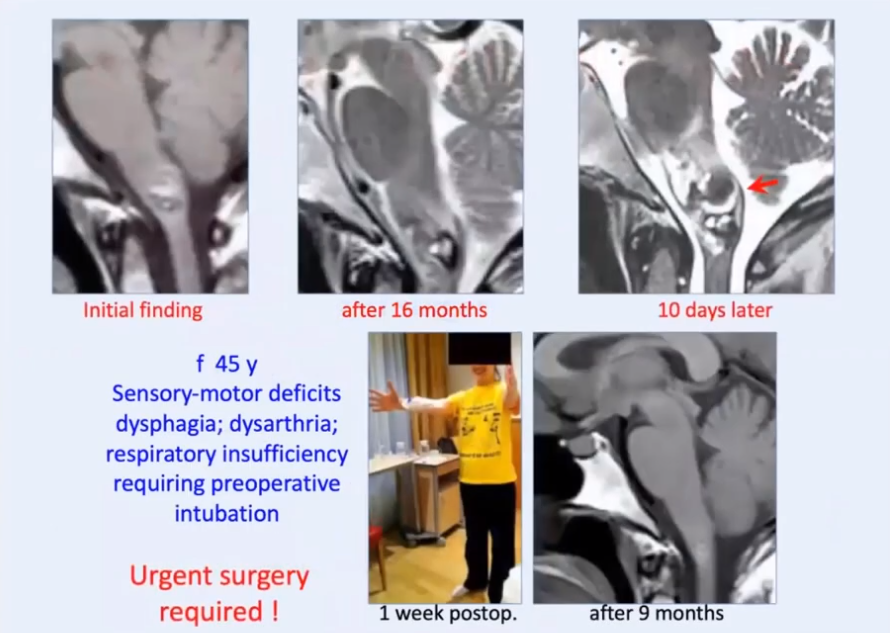

45岁女性,第一次出血,没什么大事,就想着先观察观察。结果,16个月之后,再次出血,10天之内,她几乎昏迷、瘫痪。在这危急生命的情况下,一位国际脑干大咖立即为她进行手术。

脑干病变成功全切,术后重生,患者从靠呼吸机辅助“躺着进院”,术后3天即可撤机,7天即可站立行走,恢复原先灿烂的笑容——主刀正是INC德国巴特朗菲教授。所以,有时候等也不是最佳办法,得看准时机,该出手时就出手!

在INC巴教授示范手术的案例中,有首次出血便情况危急,需送入ICU抢救;还有一些患者首次出血症状轻微,保守观察却遭遇二次出血的致命反扑,症状急剧恶化、甚至需紧急医疗转运。以下是近年来INC协调的部分脑干海绵状血管瘤出血紧急转运案例,点击标题了解详情。

紧急手术案例相关阅读:

突发脑干出血、120紧急转运!她如何从“鬼门关”逃脱、重获新生……

120紧急转运苏州 | 巴教授昨日成功完成两台“生命禁区”紧急救治手术!

“孩子一天比一天好”…从北京120紧急转运到苏州的“新生”之路

“生命禁区”险上加急——INC巴教授脑干血管瘤出血急性期紧急手术抢救纪实

脑干海绵状血管瘤急性出血、意识不清……巴教授紧急手术后恢复如何

脑干海绵状血管瘤出血率远远大于其他部位?

通常脑海绵状血管瘤出血率为每年0.25%-0.7%,近期研究中出血率为每年2-5%;脑干部位出血概率偏高,达每年2.7%。再次出血率则可高达18%-21%。而且每出血一次,再次出血间隔缩短;每出血一次,患者症状呈进行性加重,而神经系统症状能够恢复的可能性越小。

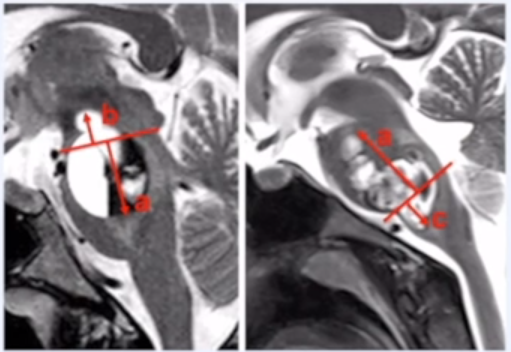

而且,脑干海绵状血管瘤往往不局限于某一个海绵状血管瘤的节段,桥脑的海绵状血管瘤可能延伸到延髓,延髓的也可以延伸到脊髓。此类病变一旦出血,可能情况更复杂!

▼跨区域脑干海绵状血管瘤MRI

发现脑干海绵状血管瘤一旦确诊就要手术治疗?

患者:有没有办法不通过手术治疗脑干海绵状血管瘤,防止脑干出血,例如通过药物治疗?

INC巴教授:遗憾的是,不动手术就无法治疗海绵状血管瘤。不存在任何药物,放疗也是不好的。解决方式就是手术。

近数十年来,随着神经外科手术技术的发展及术中神经导航、MRI、神经电生理监测等高科技手术设备的应用,脑干这一手术“禁区”正在被逐步跨越和突破,手术已成为脑干海绵状血管瘤的优选治疗策略。INC巴教授综合其300多例手术经验,对脑干海绵状血管瘤手术治疗经验要点总结如下:

1、临床症状严重提示有手术指征;

2、偶然发现的(静态的,无临床表现,无出血)海绵状血管瘤暂时不需要手术治疗;

3、在进展恶化快的病人中,紧急手术切除肿瘤是有益的,相当于抢救性手术;

4、有很多手术入路是可以选择的,但最短到达肿瘤的手术路径并不一定是最好的手术入路选择;有的较长的入路在特定情况下对功能的保护是很好的。

5、根据巴教授手术的患者,90%以上的患者可以达到良好或极好的预后。

6、再发出血的患者应该再次手术。

急性出血期,手术VS保守

传统观点:等待出血吸收后再手术

多数医生建议在出血吸收后再进行手术,主要基于以下考虑:

术中视野清晰度:急性期出血可能导致术野模糊,增加操作难度。

手术安全性:等待出血吸收后,病灶边界更明确,理论上降低手术风险。

然而,这种延迟手术的策略可能带来潜在问题:

含铁血黄素沉积:急性期后会形成含铁血黄素沉淀,无法自行吸收,就像锈水一样会长期刺激周边神经,造成慢性化学性损害。时间越久,损害越大,手术修复的可能性越低。

瘢痕与粘连:慢性期手术时,瘢痕组织和粘连会增加剥离难度,甚至影响病变的完全切除。

新理念:急性期手术的优势

国际神经外科大咖INC巴教授提出,早期手术(出血急性期)可能更有利于患者:

术中清除液态出血:急性期出血尚未凝固,可通过冲洗直接清除,扩大操作空间,降低手术难度。

减少神经毒性损伤:避免含铁血黄素沉积对神经的长期毒性,促进术后功能恢复。

精准解剖经验:经验丰富的医生(如巴教授)熟悉解剖,能在急性期安全完成手术。

INC巴教授的核心观点:“我注意到许多医生都遵循一个30年前相当流行的概念,更多的是等待。但我的理念是不同的,我的经验告诉我,早期手术对病人更好。”

巴教授作为世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席,专研脑干、脊髓、颅底、丘脑等疑难位置神经外科疾病手术,是名副其实的“国际颅底、脑干肿瘤手术大咖”,国内患者尊称他为“巴教授”。近40年,数千台疑难神经外科疾病手术,巴教授历经千万个小时用超精确的物理剥除诠释了医术为何为艺术。

此次巴特朗菲教授中国行程的继续,将与更多国内优秀神经外科专家团队携手,不断突破神经外科手术的“禁区”。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号