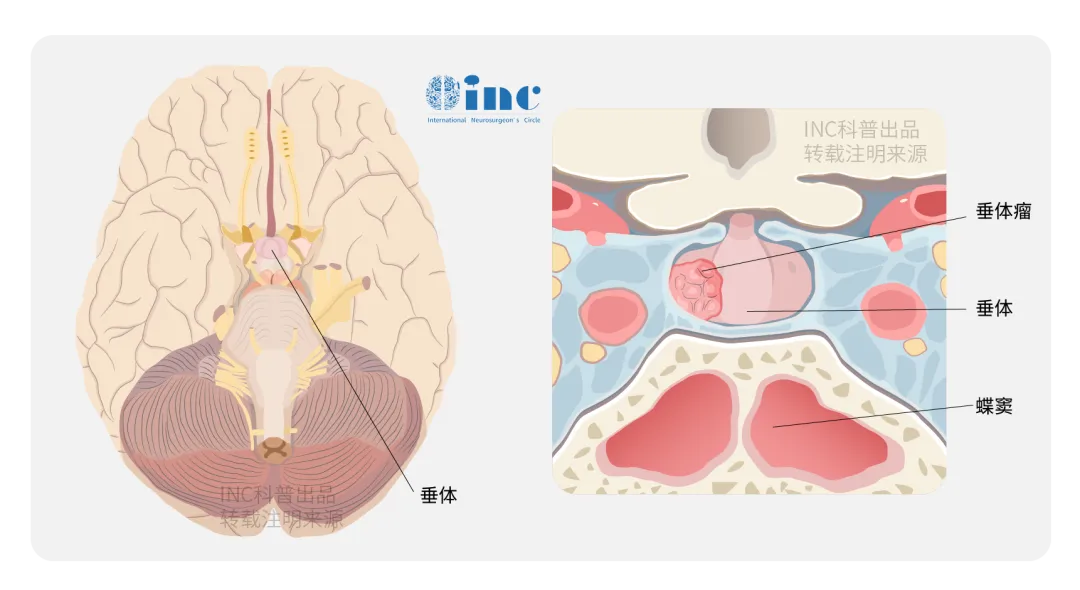

在大脑底部深处,隐藏着一个豌豆般大小的重要器官——垂体。这个不足1厘米的内分泌中枢,掌控着人体激素平衡的关键调控,精密维持着各项生理活动的有序运行。当垂体被肿瘤侵袭,其正常功能被打破,不仅会压迫视神经、血管等周围结构,还会通过激素分泌异常或破坏正常分泌机制,引发月经紊乱、肢端肥大、骨质疏松、甲状腺功能异常等全身症状。尤其是肿瘤直径超过4厘米的垂体大腺瘤,可能引发更为复杂的“内分泌风暴”。

一、垂体肿瘤的临床特征与流行病学数据

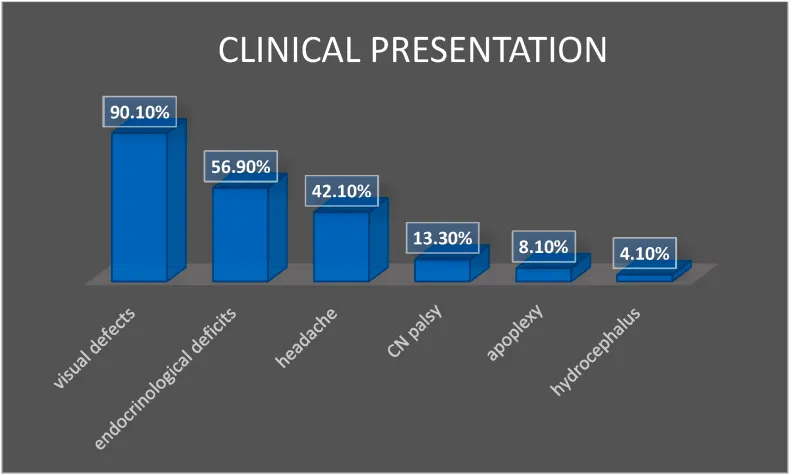

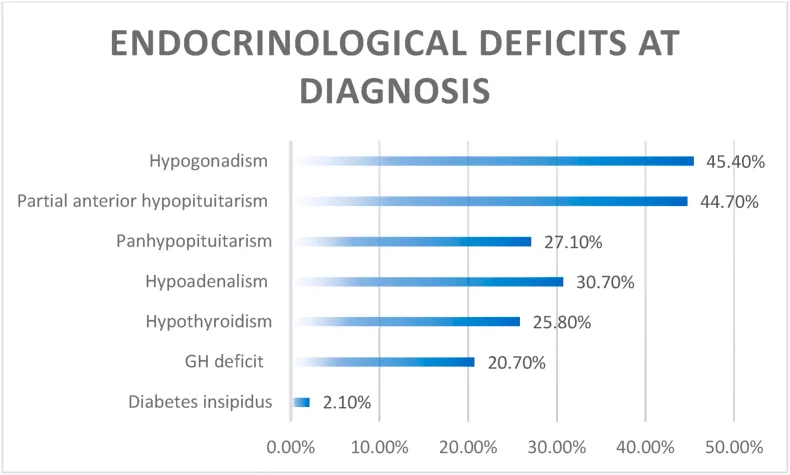

垂体瘤起源于垂体组织,多数为良性,占颅内肿瘤的15%左右。其中,巨大垂体腺瘤定义为最大直径≥4cm或体积≥10cm³的肿瘤,主要表现为视觉障碍、内分泌功能紊乱及神经压迫症状。临床数据显示,90.1%的患者以视觉缺陷为首发症状,57%存在内分泌异常,27%确诊时已出现完全性前垂体功能减退,而尿崩症发生率较低(2%)。

这类肿瘤通过异常分泌激素或占位效应影响垂体功能:功能性腺瘤(如泌乳素瘤、生长激素瘤)可导致激素过度分泌相关症状;无功能性腺瘤则主要通过压迫视神经、垂体柄或下丘脑,引发视力下降、垂体功能减退等问题。

二、垂体大腺瘤的治疗策略与手术要点

(一)手术指征与目标

除巨大泌乳素瘤可优先尝试药物治疗外,多数垂体大腺瘤需手术干预,主要目标包括:

功能不全腺瘤:最大限度切除肿瘤,解除对视神经、垂体及垂体柄的压迫,改善神经功能;

功能正常腺瘤:在减压基础上,争取恢复正常激素分泌及垂体生理功能。

(二)手术入路选择与技术进展

随着神经内镜技术的发展,神经内镜经鼻蝶手术成为主要治疗方式。该术式通过鼻腔自然通道抵达鞍区,具有创伤小、视野清晰的优势,可全面观察鞍区结构,减少肿瘤残留及误操作风险。手术策略需根据肿瘤特征定制:

分阶段切除:

优先处理鞍内基底部肿瘤血供核心区,减少术中出血;

谨慎处理鞍旁延伸部分,保护海绵窦内神经血管结构;

对鞍上残余病灶充分减压,避免视路牵拉损伤。

关键影响因素:

肿瘤质地:坚硬、纤维化或复发病灶需降低全切预期,避免过度切除;

侵袭程度:蛛网膜下腔侵犯范围决定手术边界;

生长模式:中线纵向生长者适合内镜入路,偏心性生长需调整策略。

三、手术风险与并发症管理

(一)常见并发症

脑脊液鼻漏:发生率0.5%-4%,初发时可通过腰池引流促进愈合,无效时需二次手术修复,避免继发脑膜炎;

颈内动脉损伤:多因偏离中线操作导致,需精准定位血管位置,降低撕裂风险;

视神经损伤:可能由机械性损伤或术后鞍内出血引发,需术中保护及术后密切观察视力变化。

(二)国际专家的解决方案

INC国际神经外科医生集团旗下专家HenryW.S.Schroeder教授(施罗德教授)在处理侵袭海绵窦的大型垂体瘤时,采用神经内镜辅助显微外科技术,结合肿瘤生长特性制定个体化方案:

案例分析:针对向上生长并侵犯海绵窦的大型垂体瘤,通过内镜经鼻蝶入路分阶段切除,术中利用腹部脂肪组织封闭鞍底,预防脑脊液漏;

技术优势:避免鼻腔填塞物,维持术后鼻呼吸通畅,MRI证实肿瘤完全切除,有效保护垂体功能。

四、垂体肿瘤的长期管理与预后

术后需结合病理结果及激素水平制定随访计划:

功能性腺瘤患者需监测激素指标,必要时辅以药物或放疗;

无功能性腺瘤需定期MRI复查,评估肿瘤复发及鞍区结构恢复情况。

研究表明,早期手术干预可显著改善患者视力及内分泌功能,而精准的手术策略与神经保护技术是降低并发症、提高生活质量的关键。

结语

垂体肿瘤尤其是大腺瘤的治疗,需要兼顾肿瘤切除与功能保护的双重目标。国际专家通过内镜技术创新与个体化策略,在复杂病例中实现安全全切与预后优化。若出现进行性视力下降、激素紊乱等症状,建议及时通过影像学及内分泌检查明确诊断,把握最佳治疗时机。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号