64岁的Steven怎么也没想到,一次毫无征兆的头痛,竟如同死神敲响了大门。此前,他已确诊患有垂体瘤,一直处于定期观察与治疗阶段。在一个再平常不过的清晨,剧烈的头痛突然袭来,起初他并未在意,只想着忍一忍或许就好了。

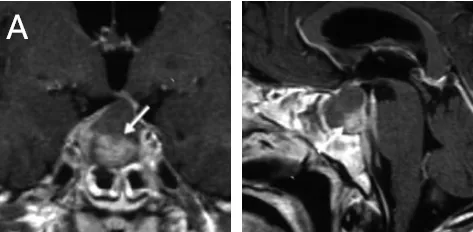

然而在接下来的4天里,情况愈发糟糕。除了头痛,Steven发现自己的视力越来越差,照镜子时还看到右眼睑下垂、瞳孔扩大。他意识到事情不妙,赶忙前往医院进行详细检查。MRI报告上“垂体腺瘤伴急性出血——垂体瘤卒中”的诊断,瞬间让他和家人陷入了绝望。

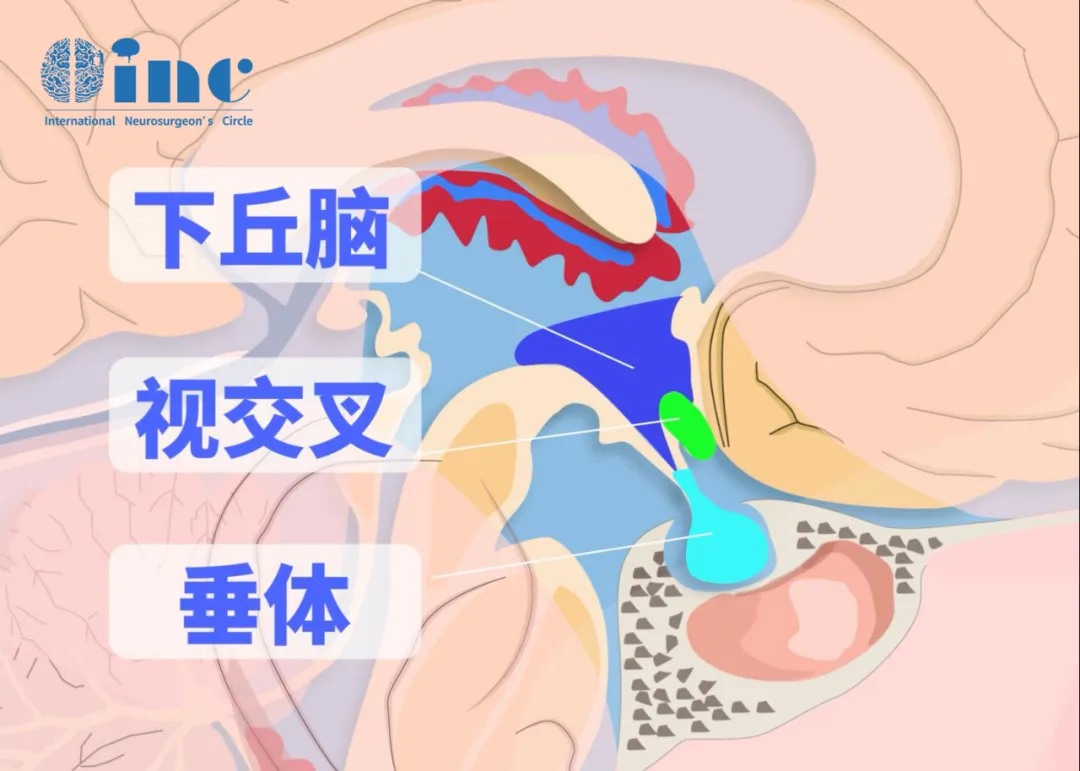

垂体瘤卒中是什么?

垂体瘤卒中(Pituitary Apoplexy,PA)是因垂体腺瘤出血或梗死引发的急性临床综合征,是垂体瘤患者面临的极为凶险的并发症之一。其常见症状包括:突发剧烈头痛,那种痛感犹如“颅内遭受雷劈”;视力急剧下降或出现视野缺损,这是由于肿瘤压迫视神经;眼肌麻痹,动眼神经受压导致复视、眼皮下垂;垂体功能严重下降,引发肾上腺危象、低钠血症等。若不及时进行手术减压,患者很可能会永久失明,甚至失去生命。

导致垂体腺瘤出血的原因有哪些?

垂体瘤卒中的发病机制较为复杂,诱发因素繁多,大致可分为7类。下面依据国际内分泌学会(Endocrine Society)指南、中国内分泌学会共识以及近年来的研究数据,为大家梳理垂体瘤卒中的主要诱发因素,若有疑问,可私信或在文末留言。

自发性垂体瘤卒中:多数垂体瘤卒中属于自发性。约40%-60%的病例没有明显的外部诱因,这或许与肿瘤自身血供不稳定、局部血管异常,或者垂体腺瘤生长过快有关。而且,大型腺瘤由于供血需求大且血管较为脆弱,发生卒中的风险更高。

内分泌相关诱发因素:进行GnRH激动剂、TRH(促甲状腺激素释放激素)试验和CRH(促肾上腺皮质激素释放激素)试验等动态内分泌刺激试验,有可能诱发垂体卒中。另外,妊娠与分娩期间,垂体体积会增大,分娩时垂体血流动力学发生变化,容易引发卒中。甲状腺功能异常,无论是甲状腺功能减退还是亢进,都可能增加卒中风险,不过具体机制尚未完全明确。

血管因素:急性或慢性高血压会使垂体瘤内血管压力升高,进而导致出血或梗死。动脉硬化会造成垂体供血不足,增加缺血性卒中的发生几率,而垂体供血动脉发育异常同样是潜在的危险因素。正在进行抗凝或抗血小板治疗的患者,垂体卒中的发生率明显上升。

颅脑因素:头部遭受创伤,可能直接损伤垂体血管,引发出血性卒中。经蝶窦垂体手术术后早期,垂体可能因缺血或血供紊乱而出现卒中。颅脑放疗时,放射线会损伤局部血管,导致缺血或出血,研究表明,接受颅内放疗的患者,卒中发生率会增加约20%。此外,腰椎穿刺或脑脊液引流若操作不当,致使颅内压急剧下降,也可能引发垂体卒中,尤其是本身就患有垂体腺瘤的患者。

系统性疾病:当人体发生系统性感染、败血症,或者患上脑膜炎、脑炎等疾病时,会增加垂体瘤卒中的风险。糖尿病患者由于存在微血管病变,可能会影响垂体供血,进而增加风险。

医源性因素:手术过程中血压波动、缺氧或出血,以及全身麻醉,都可能导致垂体供血不足,提高卒中风险。治疗泌乳素腺瘤常用的多巴胺受体激动剂,像溴隐亭、卡麦角林等,可能会使肿瘤体积快速缩小,引发垂体卒中。雌激素或激素替代疗法,可能通过改变血液流变学、促进血管扩张,诱发垂体卒中。

应激状态:严重应激或剧烈运动时,身体交感神经兴奋,血流动力学产生波动,容易引发卒中。脱水或低血容量状态下,垂体供血减少,特别是患有大腺瘤或本身存在血管异常的患者,发生缺血性卒中的风险会显著增加。

患垂体瘤卒中的Steven后来怎样了?

Steven本身患有垂体瘤,此次急性出血更是让病情变得复杂,手术风险也大大提高。因为垂体瘤卒中后,正常的垂体组织常常会出现水肿甚至坏死的情况,这使得手术比常规垂体瘤手术更容易损伤垂体。

所以在手术过程中,医生不能一味追求假包膜外分离,而是要尽可能保留垂体功能,为术后恢复创造条件;同时要尽量避免术中出现脑脊液漏,降低术后发生脑脊液漏和颅内感染的可能性;对于像Steven这样伴有动眼神经麻痹的患者,由于肿瘤急性卒中可能导致海绵窦内侧壁受压或侵犯海绵窦,手术时还需格外注意保护颈内动脉。

尽管情况危急,但Steven很幸运地遇到了INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会前主席HenryW.S.Schroeder教授(施罗德教授)。施罗德教授在神经内镜下单鼻孔垂体瘤微创手术治疗领域造诣颇深,是德国乃至国际上都极具知名度的神经内镜专家。

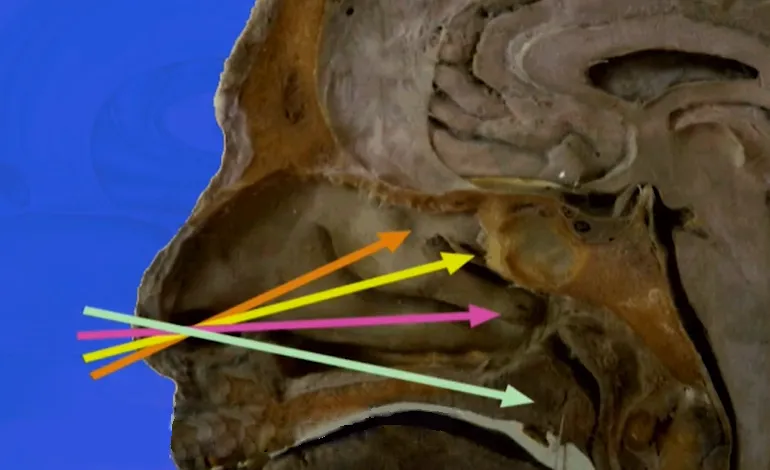

施罗德教授采用神经内镜技术为Steven实施肿瘤切除手术。切开肿瘤囊后,有类似机油样的黑色血液流出。从手术视野可以看到,在垂体区域的脑膜衬里和毗邻的静脉海绵窦之间的角落(也就是海绵窦和硬脑膜或鞘膜之间的角落)存在病变。

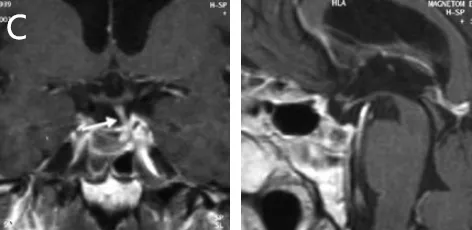

术后的核磁共振成像显示,肿瘤已被完全切除,垂体柄也得以保留。Steven的视力障碍很快得到了缓解。不过,由于肿瘤对垂体造成了严重损害,他还需要进一步补充激素进行后续治疗。术后一年的磁共振成像再次确认肿瘤完全切除,垂体柄依然保留。

垂体瘤卒中的手术主要目的是解除肿瘤对周围组织的压迫,同时尽可能保留残留的垂体功能。医生会根据患者肿瘤的大小、生长方向、出血量、出血位置以及与周围组织结构的关系,来确定合适的手术入路,一般情况下会优先考虑内镜下经鼻入路。

无需开颅,内镜“鼻中取瘤”优势显著

提及取出脑部肿瘤,很多人第一反应就是开颅手术,难免心生恐惧。对于垂体瘤患者来说,传统开颅手术通常会留下一道十几公分的切口,切口大不仅意味着术中出血多,还会增加手术风险。

而神经内镜手术借助鼻腔这一天然通道,能够顺利抵达手术区域进行操作。这种手术方式无需开颅,出血量少,并且相比传统经鼻蝶入路,对鼻腔内结构的创伤大幅降低,真正实现了“微创”,从外观上完全看不到手术切口,患者也不用担心影响美观。

除了“微创”的优势,神经内镜技术还极大地提升了手术的安全性和准确性,减少了对重要功能区脑组织的损伤。神经内镜可以近距离接近病变部位,术中视野清晰、立体感强,医生能够更清楚地观察肿瘤以及周边的血管、神经、脑组织等结构,从而更精确地确定解剖位置,降低误入术区周围正常间隙的可能性,让手术操作更加精准。

对于患者而言,神经内镜还能在术后置入瘤腔,检查是否有肿瘤残留,有助于更精细地把控深部肿瘤的切除范围,降低术后复发风险。此外,由于手术创伤小,患者术后反应明显减轻,恢复时间缩短,总体治疗费用也比常规手术节省不少。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号