在日常生活中,很多人都经历过面部肌肉不受控制地跳动,特别是在情绪激动或者处于紧张状态时,这种跳动会更加明显。民间一直流传着 “左眼跳财,右眼跳灾” 的说法,认为眼皮跳动能预示吉凶祸福。但实际上,这种说法毫无科学依据。要是面部肌肉或者眼皮频繁跳动,很可能是患上了面肌痉挛,遇到这种情况,建议尽快去医院做检查。

有一位 24 岁的女孩,她患面肌痉挛已经长达九年,在这个年纪出现这种病症是非常少见的。她有着典型的偏侧面肌痉挛症状。为她主刀的是 INC 世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会前主席 Henry W. S. Schroeder 教授。在手术过程中,医生发现她的前庭耳蜗神经和面神经并没有明显的血管压迫。不过,在面神经附近有一根血管,医生在那里放置了特氟隆吊,但侧方扩散反应并没有变化。这根血管并没有真正接触到神经,而是位于面神经的前方。为了确保手术效果,医生还是将神经移开,并在中间放置了一块特氟隆,可此时侧方扩散反应显示电位依旧没有改变。经过更仔细的查看,发现有一处蛛网膜弯曲,压迫到了神经。随后,医生用钩子把弯曲处牵拉起来,再使用微型剪刀(也可以用钻石刀)将其剪断。当蛛网膜弯曲被剪断后,神经得到了解放,侧方扩散反应也随之消失。从那以后,女孩彻底摆脱了偏侧面肌痉挛的困扰。

Schroeder 教授曾在 INC 世界神经外科顾问团云端峰会上,分享了题为《Endoscope - assisted Microvascular Decompression for Hemifacial Spasm》的精彩演讲,深入探讨了神经内镜辅助下的微血管减压手术在治疗面肌痉挛方面的先进技术。

面肌痉挛(HFS)是一种颅神经过度兴奋的病症,其根本病因很可能是神经血管冲突(压迫)。该病症的典型表现为面部肌肉会自主抽动,有时这种抽动还会波及到颈阔肌,甚至可能影响到镫骨肌,导致患者发出 “咔嗒” 声。虽然面肌痉挛不会危及生命,但由于其严重影响患者的外观,会让患者承受巨大的心理压力。长期的眼轮匝肌痉挛还会对双眼视力造成影响,而且心理压力以及讲话等行为往往会使这些症状进一步加重。

比如有一名右侧偏侧面肌痉挛患者,他的颈阔肌受累的情况清晰可见。

所以,进行鉴别诊断十分关键,因为患者可能表现出各种各样的症状,尤其是与联带运动相似的症状。如果患者有过外伤史,医生一定要详细询问。在诊断时需要与面肌抽搐、眼睑痉挛、面肌张力障碍等疾病进行区分。

面肌痉挛的诱发原因是扩张性或非典型异常的血管,这些血管在面神经离开脑干的部位对其产生压迫。在大多数情况下,压迫主要由小脑后动脉(PICA)或小脑前下动脉(AICA)引起,少数情况下是由椎动脉(VA)或者这些动脉的组合导致的。在极为罕见的情况下,静脉也可能引发压迫。

如果患者就诊时间过晚,会导致神经严重受损,神经组织呈现半透明状态。药物疗法对于面肌痉挛并没有治疗效果,反而可能带来一些不良反应。肉毒杆菌毒素注射是一种可行的治疗手段。一般来说,大多数患者在刚开始治疗时会选择肉毒杆菌毒素注射,但最终会发现这种方法的疗效有限。随着治疗的推进,可能需要加大注射剂量,然而患者可能会出现面部麻木等副作用。目前,唯一被证实有效的治疗方式是脑微血管减压手术(MVD)。

不过,在临床上也存在治疗效果不理想的情况,这主要是因为患者就诊时间太晚。可以看到,有些患者的神经已经遭受了严重损伤,神经组织呈现半透明状。因此,建议年轻患者不要长期依赖肉毒杆菌素治疗,因为这种方法无法从根本上解决神经损伤的问题。

MVD 手术的发明者 Peter Jannetta(1932 - 2016)早在 1984 年就指出,即便是再细心的神经外科医生,也有可能遗漏压迫点。这是因为有些血管隐藏得极深,位于桥脑小脑角的深处。

曾经有几位在其他医院接受过手术的患者,他们颈内动脉周围部分已经进行了减压,但在神经根出口区域,小脑后下动脉却没有得到妥善处理。

这恰恰体现了神经内镜的重要价值。

在手术初期,通常采用显微镜下开颅技术。很多人会问,为什么不全程使用内镜进行手术呢?这是因为手术开始时存在蛛网膜,没有足够的操作空间。所以先借助显微镜进入,放置一块细棉,降低小脑的位置,打开囊肿,之后再打开网膜就会容易很多。当有了操作空间,小脑放松后,想要更清晰地向下查看时,神经内镜就能发挥极大的作用。

小脑后下动脉和颈内动脉是引发面肌痉挛最常见的问题血管,而且它们的组合形式多样,比如小脑后下动脉 - 颈内动脉,有时甚至会涉及三根血管。

术中操作:

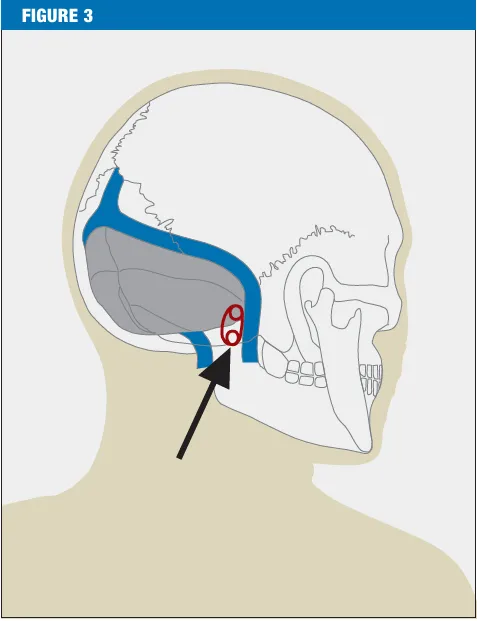

开颅手术(箭头所示位置)后,小脑桥脑角会暴露出来。

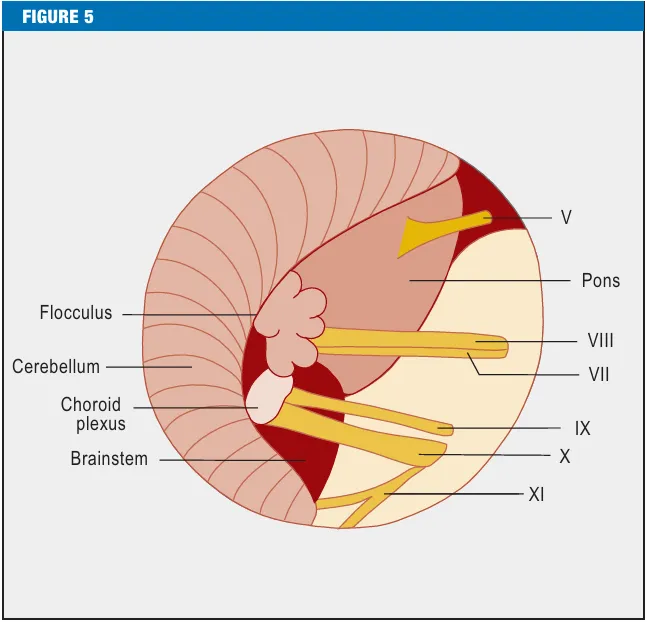

随后要仔细观察路线,尤其是面神经从脑干的出口区,这一步能够清晰显示小脑桥角的解剖条件。(V 代表三叉神经,VIII 代表耳蜗神经,VII 代表面神经,IX 代表舌咽神经,X 代表迷走神经,XI 代表脊髓副神经)

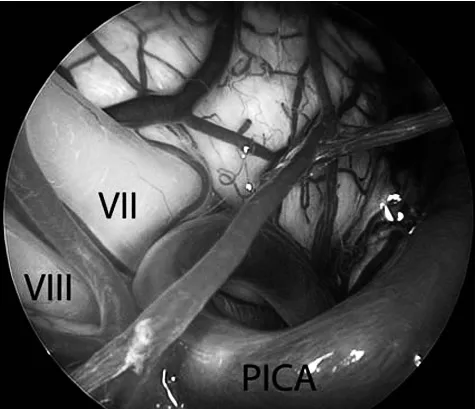

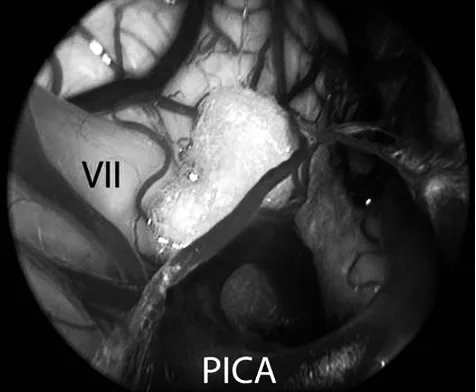

为了确定血管压迫的具体位置,使用内镜通常会很有帮助。通过 30° 内镜拍摄的图像,可以看到耳蜗神经(VIII)的近端部分、面神经及其根部出口区(VII),而该区被小脑后下动脉(PICA)压迫。

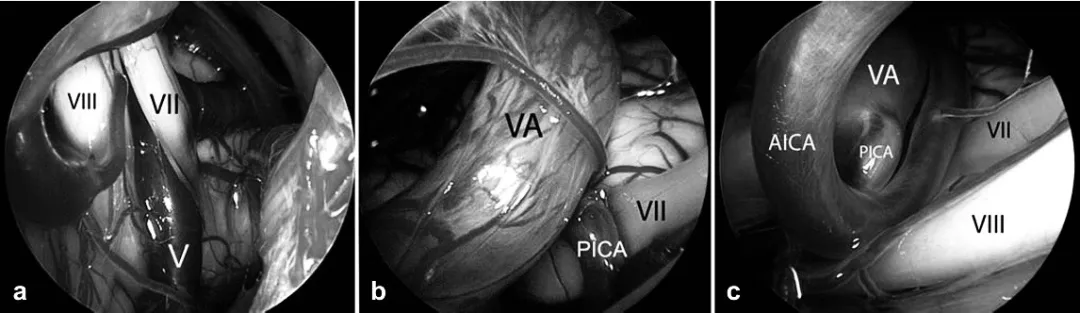

血管压迫存在不同形式:a 情况是由靠近脑干的静脉(V)引起的压迫;b 情况是由椎动脉(VA)和小脑后下动脉(PICA)的组合造成的压迫;c 情况则是由椎动脉(VA)、小脑下动脉(PICA)和小脑前下动脉(AICA)共同压迫导致的。

实际的减压操作,通常是在血管和脑干之间放置一块特氟龙海绵来完成。

在一些更为复杂的病例中,对于大口径和动脉硬化血管的患者,可能需要用特氟龙吊带将压迫血管缝合到硬脑膜上,以此实现完全减压。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号