鞍区肿瘤(如垂体瘤、脑膜瘤、颅咽管瘤)位于颅底蝶鞍周围,与视神经、视交叉的解剖距离常小于5mm。当肿瘤体积>1cm³时,视神经受压风险显著增加,约60%患者以视力下降为首发症状。值得注意的是,15%-20%的病例可能因肿瘤出血或囊变导致视力骤降(24小时内视力丧失>70%),需紧急干预以挽救残存视功能。

一、鞍区肿瘤视力损害的病理机制

1. 机械压迫的三级损伤模型

轴浆运输停滞:肿瘤直接压迫视神经,轴突内营养物质输送受阻,视网膜神经节细胞凋亡率提升40%;

微循环障碍:肿瘤压迫Willis环血管,视交叉血流量下降>30%,持续缺血超72小时可致不可逆损伤;

颅内压传导:肿瘤阻塞室间孔引发脑积水,颅内压>25mmHg时视乳头水肿发生率高达80%。

2. 视力骤降的预警体征

视野缺损模式:双颞侧偏盲(特异性95%)提示视交叉中部受压,下方视野缺损提示鞍上肿瘤生长;

急性失明诱因:肿瘤出血(垂体卒中占38%)、囊液急速渗漏或脑脊液循环急性梗阻。

二、鞍区肿瘤视力骤降急救干预

1. 药物稳定关键步骤

降颅压四联方案:

甘露醇(20%溶液1.5g/kg)30分钟内静脉输注,颅内压降低53%;

地塞米松首剂10mg静注,减轻瘤周水肿体积>40%;

乙酰唑胺500mg口服抑制脑脊液分泌;

限液量至1500ml/日预防稀释性低钠。

血压管控:收缩压维持110-130mmHg,避免灌注不足或再出血风险。

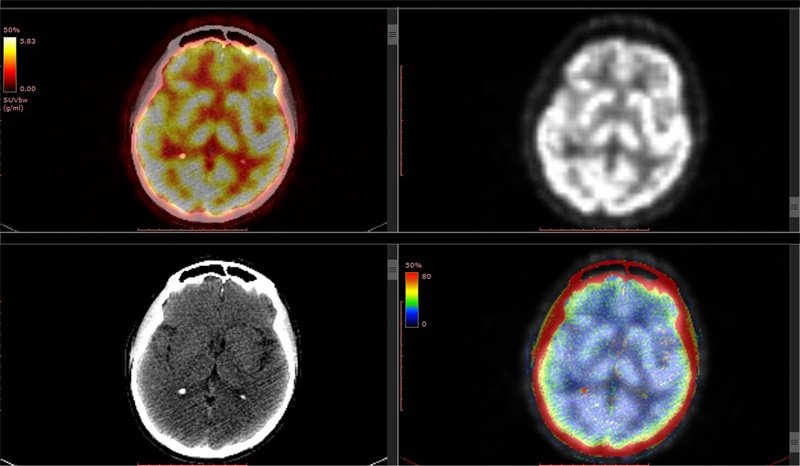

2. 影像学急诊评估

发病2小时内完成:

鞍区MRI薄层扫描:T2像识别肿瘤出血(低信号环),DWI序列ADC值<800×10⁻⁶mm²/s提示急性缺血;

CT血管造影:排除动脉瘤破裂(误诊率>30%)。

三、鞍区肿瘤导致视力骤降手术干预

1. 手术指征与时效性

绝对适应证:

视力24小时内下降>50%且残存视力≥0.1;

视乳头水肿伴意识障碍(GCS评分≤12);

MRI证实肿瘤出血>5ml。

时间窗分级:

6小时内手术:视力改善率78%;

24小时后手术:改善率降至22%。

2. 术中神经保护技术

视神经监护:闪光视觉诱发电位(FVEP)波幅下降>50%时调整操作,永久性损伤风险降低70%;

内镜经鼻入路:适用于视交叉后间隙>3mm的肿瘤,全切率82%,视野缺损逆转率65%。

四、鞍区肿瘤术后视功能重建路径

1. 药物协同方案

甲钴胺冲击治疗:1500μg/日静脉输注×14天,促进髓鞘再生,神经传导速度提升25%;

抗血管内皮增生:贝伐珠单抗5mg/kg(每2周1次),抑制术后粘连性蛛网膜炎。

2. 康复训练时间窗

术后72小时启动:

光刺激疗法:特定波长(480nm)蓝光刺激残存视网膜神经节细胞,每日3次×20分钟;

视野补偿训练:棱镜眼镜矫正偏盲区,联合虚拟现实场景适应。

五、鞍区肿瘤视力骤降长期随访与复发防控

1. 复发高危因素模型

| 指标 | 低危组 | 高危组 |

| 切除程度 | Simpson Ⅰ级 | 次全切(残留>20%) |

| 病理类型 | 垂体腺瘤 | 颅咽管瘤乳头型 |

| BRAF V600E | 阴性 | 阳性(HR=3.2) |

| 5年复发率 | 8.3% | 42.7% |

数据整合自中国颅底肿瘤登记中心。

2. 代谢与激素管理

垂体功能重建:术后48小时检测ACTH、TSH,替代治疗使皮质醇>138nmol/L、FT4>10pmol/L;

血糖管控:HOMA-IR指数>2.5者用二甲双胍500mg/日,空腹血糖维持4.4-6.1mmol/L。

鞍区肿瘤导致视力骤降常见问题答疑

1. 鞍区肿瘤常见类型有哪些?

垂体腺瘤(占比>60%):泌乳素瘤易致闭经-溢乳综合征;

脑膜瘤(25%):钙化型进展缓慢,术后10年控制率92%;

颅咽管瘤(15%):儿童患者常伴生长迟缓与性早熟。

2. 鞍区肿瘤为何导致视力骤降?

机械性压迫:肿瘤>1cm³时直接挤压视神经纤维;

血管事件:肿瘤出血或梗死致急性肿胀;

脑脊液动力学崩溃:室间孔阻塞引发恶性颅高压。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号