医生,我的孩子接受了开颅手术并切除了肿瘤,为何病情仍恶化?

星星妈妈,基于影像学检查结果,首次手术后星星的四脑室肿瘤呈现增大趋势,且显著压迫脑干区域,很可能需要实施第二次开颅手术。

事实上,与星星类似的情况在四脑室肿瘤手术中并非罕见。10岁男孩周周,第一次开颅手术期间因突发一过性心率下降,导致操作被迫中止;术后还出现了面瘫、复视、吞咽困难以及走路不稳等并发症;放疗后复查诊断为脑积水,因此行分流术;再次复查时,确认胶质瘤复发。幸运的是,在绝望之际,周周一家人联系到INC德国巴教授,成功实施国内示范手术,最终实现了肿瘤全切且无新发手术并发症的良好结果。

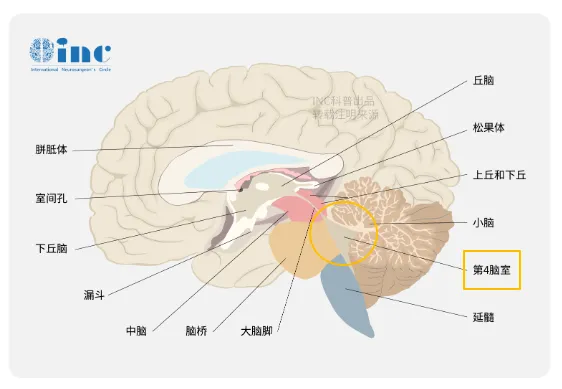

四脑室的具体位置在何处?为何此处手术风险极高?实际上,脑室属于大脑内部空隙结构,第四脑室向下延伸至小脑延髓池区域,再向下连通脊髓中央管。各脑室之间相互贯通,内部存在循环的脑脊液,主要功能为保护中枢神经系统免受震荡损伤。由于第四脑室充满脑脊液,一旦肿瘤形成,首发症状通常为脑脊液循环受阻引发的ICP增加(表现为头痛、恶心、呕吐)。

若脑积水异常扩大并累及第四脑室,可能压迫周边脑组织,影响脑干延髓和小脑功能。延髓受累将导致呼吸不利、心跳异常及血管加压中枢紊乱,进而危及患儿生命;小脑受压则引起小脑性共济失调。四脑室肿瘤种类多样,常见类型包括毛细胞性星形细胞瘤、髓母细胞瘤、室管膜瘤、血管母细胞瘤和表皮样肿瘤。

当前,外科手术仍是四脑室肿瘤的首选治疗方式,手术原则在于打通脑脊液循环通路、切除肿瘤病灶,并防止脑干损伤。然而,第四脑室解剖结构复杂,属于生命中枢区域,且肿瘤易对脑干造成推挤和浸润,因此切除四脑室肿瘤对外科医生构成重大挑战,术中每一步操作均对术后恢复产生关键影响。前述星星和周周术后出现的各种并发症,也与术中操作密切相关。

第二次手术能否确保星星安全切除肿瘤?

无需担忧,完全具备可能性!

经INC巴教授精细主刀,采用枕下后正中入路,并配合术中神经电生理监测,手术成功实现了脑干(延髓段)肿瘤的肉眼下全切,过程顺利,星星术后安全苏醒。受压的延髓逐步复原,术后第一天星星的肢体功能保持正常,术后17天成功出院。

四脑室肿瘤安全切除手术技巧解析

由于第四脑室肿瘤的症状主要由脑积水引起,当患儿因脑积水压迫周边组织时,通常先行脑室外引流以缓解症状,之后择期实施肿瘤切除术。

肿瘤切除后即可恢复正常的脑脊液循环。若选择分流手术,建议行脑室腹腔分流,因为脑室心房分流对于需要坐位的手术属于禁忌,而四脑室肿瘤手术常采用坐位。

入路和肿瘤切除过程中面临的主要挑战在于准确辨识解剖结构,特别是小脑后下动脉和脑干后部区域。若严格遵循术前计划的中线入路,多数颅神经可避免触碰;但若粗暴分离肿瘤边界,可能导致脑干内部锥体束和神经核团受损。

小脑后下动脉环绕脑干和延髓区域,最终抵达其后部,覆盖小脑扁桃体表面,随即转入颅内,在中线处互相交叉,之后向两侧分离。切除肿瘤外侧部分时,必须明确小脑后下动脉的走行路径。小脑后下动脉必须保持完整,否则可能引发小脑梗塞。

手术步骤包括:靠近枕大孔处沿中线切开硬膜,分离小脑扁桃体,进入四脑室;先行肿瘤瘤内部分切除,然后自后向前推进至四脑室游离缘;到达此阶段后,可见额外脑脊液流出;继续分离肿瘤,同时必须注意保护四脑室前壁的完整性。如条件允许,应力求肿瘤全切。肿瘤切除后,脑脊液循环通常恢复畅通;仅对术后持续脑积水患者才需实施分流手术。

总之,第四脑室肿瘤虽位置疑难,但并非不治之症,手术预后与手术时机把握密切相关。巴教授曾强调:“Sooner is better”,尽早手术有助于争取更佳预后;在能力范围内选择经验丰富的医生主刀,可为患儿争取更好的预后和生活质量保障。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号