INC巴教授2025年学术交流会议及手术示范活动即将展开。

当脑部疾病持续威胁患者生命时,焦虑、恐惧与绝望情绪常伴随而来。

即便正值国庆假期,那些为求医而奔波的脚步仍未停歇。他们四处咨询、反复求证——只为在迷茫中寻找一条可以继续前行的道路。

然而,“不建议手术”或“手术风险极大”等答复,往往使许多家庭陷入困惑与无助。

在这样的关键时刻,神经外科医生所承担的不仅是一台手术,更关乎患者的重生与一个家庭的希望。INC国际神经外科专家巴特朗菲教授即将来华,多位深受疑难神经外科疾病困扰的患者早已殷切期待。

“巴教授能否为我手术?”国庆假期首日,焦急等待的患者为尽早获得教授评估,选择通过远程视频进行咨询。在INC团队的协助下,他们与巴教授进行“云端”连线,争取新的治疗希望。对他们而言,病情进展不等人,而巴教授的手术评估,或许正是打开重生之门的关键。

病例一:无症状与脑干手术风险之间的抉择

面对这一难题,多数人或选择“观察”。然而病灶并不会因我们的犹豫而停止发展。

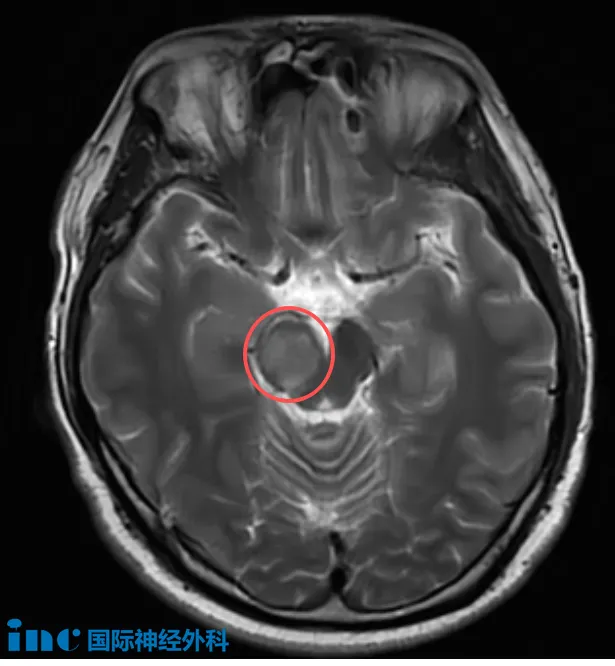

31岁的吴先生正处于事业黄金期,2025年8月下旬因突发头晕与耳闷,检查发现右侧中脑存在病变,自此开始与位于“生命中枢”的未知病变共存。当地医院初步怀疑肿瘤可能性大,随后其症状于9月初消失,医生建议继续观察。为寻求明确诊断,一家人前往北京就医,得到“考虑脑干胶质瘤,可手术治疗”的答复。

“可以手术”本是一线希望,却让家庭陷入更深煎熬。因从发现至今,吴先生表面与常人无异,仅偶有困倦与打哈欠的表现。与其他脑干患者家庭一样,他们不得不面对最令人担忧的假设:

若脑干手术风险极高,术后情况恶化该怎么办?

在决策的关键阶段,他们联系到巴特朗菲教授。此刻,他们迫切需要了解:这位国际脑干手术专家能否为他们完成这台“禁区”手术?

“这不是一台简单的手术,若以1至10分衡量难度,我评为7分。它虽非最复杂,但确实比常规手术更具挑战。关键在于尽可能实现广泛切除的同时,保留患者的运动与感觉功能,达成切除与功能保护之间的平衡。这并不容易,但过去40多年我持续学习与实践,正是为了掌握这种技术。我已成功完成大量类似手术,正因如此,我对本次手术充满信心!”这是巴教授基于数十年脑干手术经验的坚定回应。

病例二:体检发现脑部病变:继续观察或积极手术?

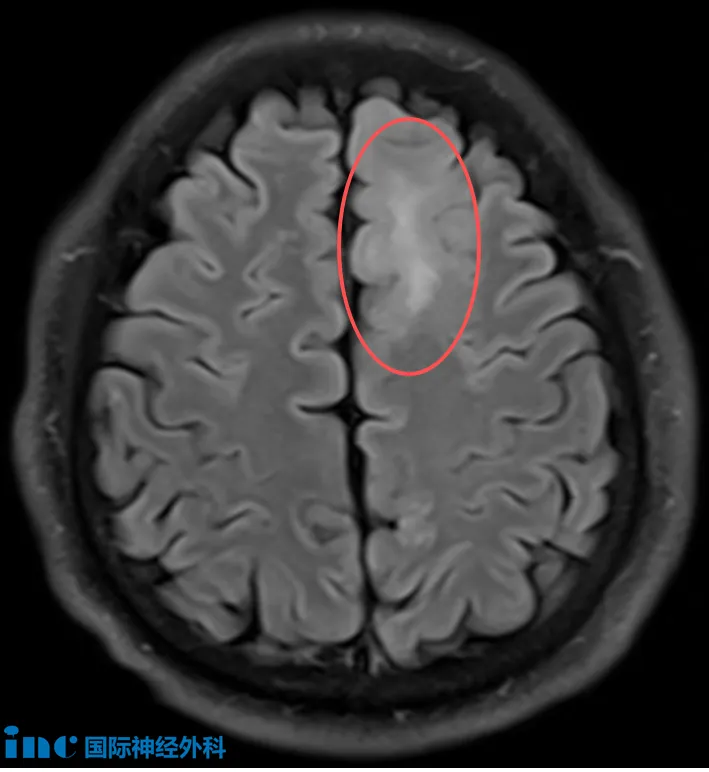

48岁的孙先生在本地医院头颅MRI体检中发现左侧额叶异常信号。为明确诊断,他接受PET-MRI检查,提示左额叶近中线异常信号,考虑低级别胶质瘤可能性大(不排除脱髓鞘病变)。随后头颅MRI确认左额叶皮层及皮层下存在边界不清的异常信号,范围约41×28mm,增强扫描未见明显强化。令家属担忧的是,孙先生近期已出现记忆力下降迹象。面对这一超过4厘米、性质未明的颅内病灶,究竟是什么病变?是否需要手术?

“归根结底,影像学检查无法提供百分之百的确定性。手术是获得明确诊断的唯一途径。即使影像提示肿瘤,我们仍不了解其分子特征,而这十分重要。我将尽可能多切除病灶,同时竭力避免神经功能损伤。”——INC巴教授

病例三:儿童年龄越大,手术耐受能力是否越强?

等待是否对孩子更有利?

今年9月,6岁的佑佑突然出现四肢不自主运动、摇头、伸舌等表现。佑佑自述经常头晕,感觉脑内有虫爬感。影像学检查发现第四脑室内异常信号,大小约14×13×9mm,考虑低级别胶质瘤。“不保证全切”的说法深深困扰着孩子的父母:若不能全切,复发后该怎么办?他们还听到一种观点,认为儿童大脑每多发育一年,应对手术损伤的能力会更强,是否再观察一年更为稳妥?

“我们为各年龄段儿童实施手术,从数月婴儿至18岁青少年均有。更早手术具有两方面优势:一是肿瘤大小,二是功能保护。目前肿瘤体积较小,我们有很大机会实现全切。”——INC巴教授

以精准手术重启新生之路

在充满未知与挑战的神经外科领域,每一次治疗决策都需综合考量医生技术能力、患者身体状况与病变特点,是否需要手术或预期疗效如何,往往是三方权衡的过程。当外科专家在手术台上精准操作时,患者也以坚定信念面对疾病挑战。目前,已有患者确认将于10月接受巴教授手术,而咨询需求仍持续不断。因为他们深知,巴教授的来华手术示范提供了战胜疾病的重要利器,但真正执剑突破的关键,仍在于患者与家属永不放弃的坚定信念。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号