十年在人生中占据重要比重,某些影响人生轨迹的重大事件往往在此期间显现。13岁的小率回顾过往,战胜胶质瘤无疑是最关键的经历。

从3岁至13岁,从未谙世事到逐渐成熟,小率的第一个十年在与疾病抗争中度过。保守观察后病情持续恶化,从单纯呕吐进展为上肢震颤,最终发展为急性偏瘫。病灶不仅体积增长数倍,更形成多个小囊肿。

所幸在家属陪伴、朋友鼓励及Rutka(鲁特卡)教授支持下,他坚强面对胶质瘤近十年抗争,最终赢得胜利——偏瘫症状改善,生长发育正常,肿瘤未见复发。

"这是值得骄傲的胜利!"小率及家人坚信,历经劫难必将迎来新生。

丘脑胶质瘤体积增长并形成多发囊肿?

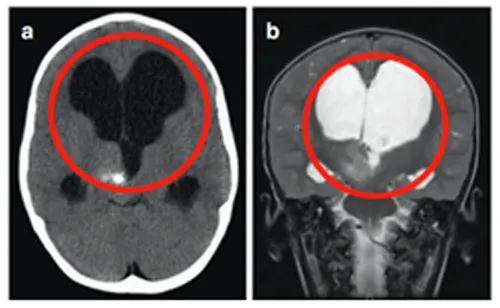

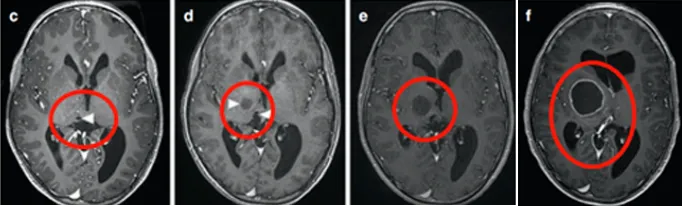

3岁小率因呕吐引起父母警觉,结合出生后头部偏大的表现,父母决定就医检查。影像结果令他们意识到问题严重性:"孩子颅脑明显异常"——这是他们的第一反应,随后陷入巨大困惑。医生告知:右侧丘脑存在病变伴钙化,后三脑室梗阻引发脑积水,共同导致影像所见异常肿大。因症状不严重且丘脑手术风险过高,父母初始选择保守观察。然而肿瘤随患儿生长持续增大,并形成多个肿瘤囊肿。同侧内囊(主管肢体运动)向前外侧移位后,小率出现左上肢震颤,数年后进展为急性偏瘫。3岁至13岁间,丘脑胶质瘤从米粒大小增至鸡蛋体积,且持续形成新囊肿。父母急切询问:孩子是否还有治疗机会?

胶质瘤多发囊肿成因解析

胶质瘤(尤其星形细胞瘤、少突胶质细胞瘤)出现多发囊肿属常见病理特征,低级别胶质瘤(如毛细胞型星形细胞瘤)更为典型。多发囊肿形成机制包括:

(1)肿瘤异质性与生长不均:胶质瘤内部细胞分化程度差异导致部分区域快速增殖(易坏死),部分区域分泌活跃(易积液),促使多囊形成;

(2)炎症反应与酶解作用:肿瘤坏死释放蛋白酶(如基质金属蛋白酶),溶解周围组织形成微囊腔并融合为多房囊肿;

(3)占位效应与流体力学:肿瘤阻塞脑脊液循环或压迫静脉窦,引发脑脊液/组织液回流障碍,在瘤周或瘤内形成继发性囊肿。

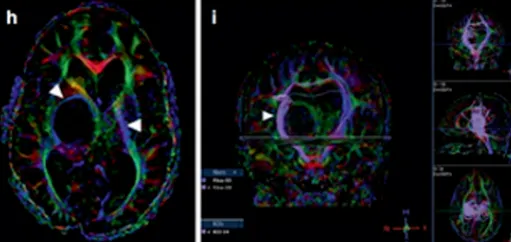

多次手术终胜胶质瘤

小率十年间经历多次手术。8岁时父母咨询James T. Rutka(鲁特卡)教授后,教授分别于患儿8岁、11岁及13岁时行第三脑室内窥镜切开术治疗脑积水,缓解相关症状。13岁时行神经导航及超声引导下活检,病理确诊WHO I级毛细胞星形细胞瘤。为处理多发囊肿,鲁特卡教授在超声引导下将Ommaya导管及储液囊置入肿瘤囊性部分。MRI显示囊性占位解除,脑室形态逐步恢复。四个月后因偏瘫未改善,教授实施经胼胝体半球间入路肿瘤切除术,成功切除肿瘤。术后小率偏瘫改善,生长发育及智力正常,近期随访未见肿瘤复发。历经十年抗争,小率终获胜利!

丘脑手术高风险原因

丘脑作为大脑与机体神经冲动中转站,对调节感觉、运动、觉醒、决策、注意力、记忆、视觉、听觉及平衡功能至关重要。丘脑手术长期被视为"禁区",操作不慎可致偏瘫、失明、失语甚至昏迷。

早期丘脑胶质瘤治疗以立体定向活检或保守观察为主。随着神经外科技术进步,当前研究支持手术切除联合放化疗可延长生存期并改善症状。手术适应症包括:

(1)影像学高度怀疑丘脑胶质瘤;

(2)影像学疑似丘脑胶质瘤,虽无症状但观察期间出现恶性演变征象(如肿瘤增大或明显强化);

(3)影像学性质不明的丘脑病变伴显著临床症状。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号