听力下降、面瘫,可能是脑瘤信号

一名37岁患者因听力减退及面瘫症状就诊。颅脑MRI检查显示岩尖部存在巨大占位性病变,向下累及下斜坡及C1髁突。肿瘤浸润至枕髁区域,并存在侵入硬膜内的可能性。

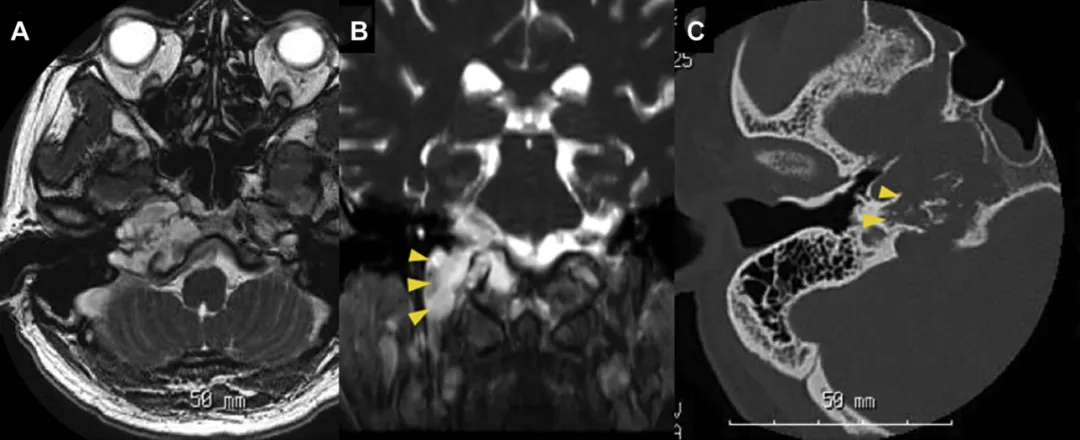

术前MRI影像

图:(A) 轴位T2加权MRI:可见岩骨内占位,向内侧延伸至颈静脉孔区域。(B) 冠位T2加权MRI:肿瘤向下累及C1水平(黄色箭头指示)。(C) CT骨窗:岩骨骨质溶解破坏,肿瘤侵入岩骨(黄色箭头指示)。

术前诊断为脊索瘤,因此采用扩大岩前入路进行手术。

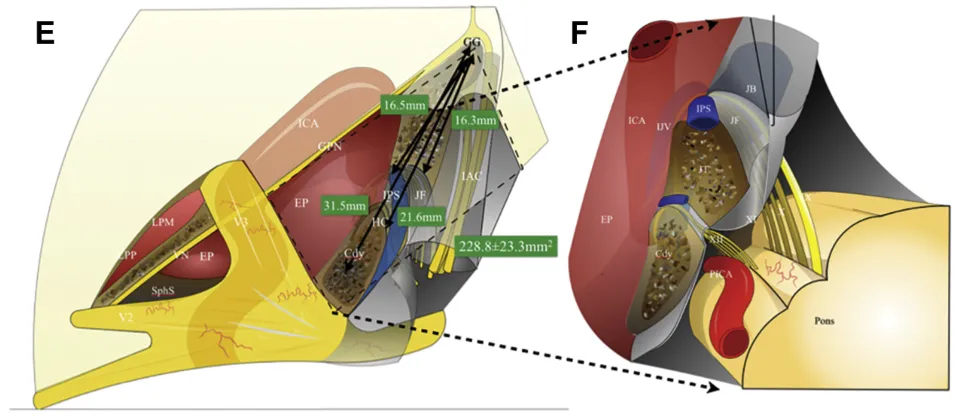

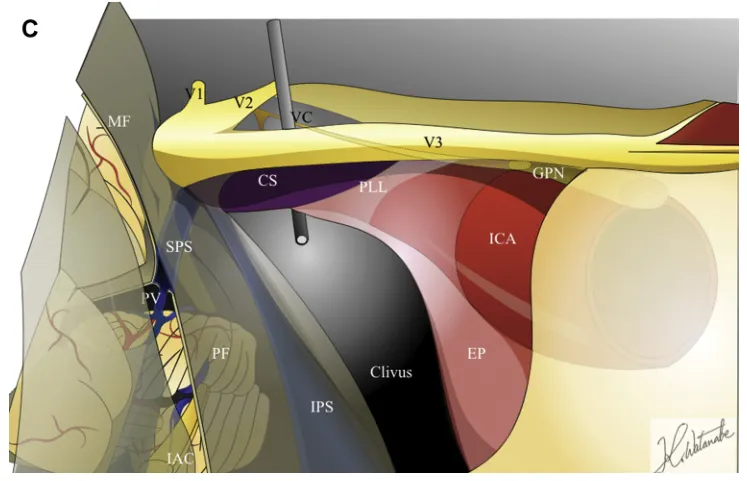

术中所见肿瘤质地柔软,主要在显微镜下以吸引方式实现大部分切除。术中显微镜观察:肿瘤位于岩大神经(GPN)下方;下颌神经(V3)已向前方牵移。

随后依次显露并确认岩下窦(IPS)及颈静脉球内侧壁,沿肿瘤界面继续分离直至舌下神经管。

使用高速磨钻磨除受累的枕髁骨性结构。

为探查显微镜下受内听道(IAC)及舌下神经管遮挡的盲区,置入0°及30°内镜,清晰显露颈静脉孔内侧壁及舌下神经管下壁。

通过岩骨菱形区在内镜辅助下完整切除突入硬膜内的肿瘤部分。

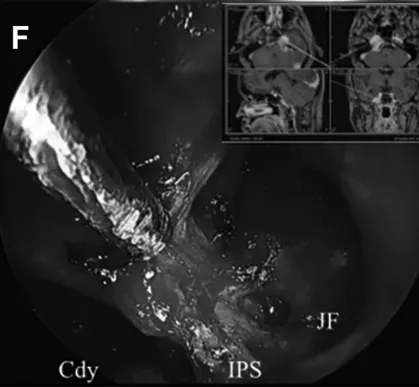

图:30°内镜后向视野显示肿瘤位于颈静脉孔(JF)内;在直视下完成颈静脉孔内肿瘤的全切。

术后MRI证实肿瘤完全切除。最终组织病理学诊断为软骨样脊索瘤。

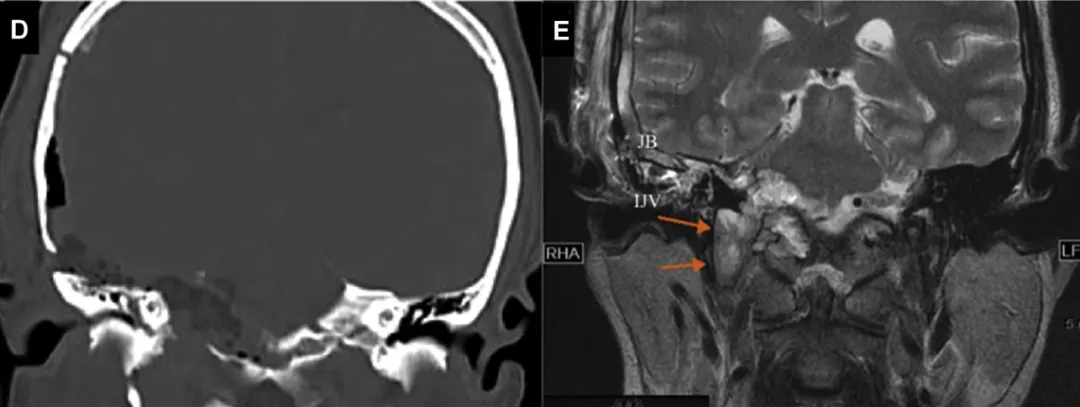

术后MRI影像

图:(D) 术后CT:显示经扩大前岩骨通道直达C1水平。(E) 术后T2加权MRI:肿瘤已全切至颈静脉球及颈内静脉水平;橙色箭头指示肿瘤切除后的残腔。

该案例源自INC国际神经外科医生集团的世界神经外科顾问团(WANG)成员、曾任世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会主席的Sebastien Froelich教授(塞巴斯蒂安·福洛里希,"福教授")的相关研究。

开颅仍无法充分暴露区域的脑瘤处理挑战

过去三十年间,颅底外科医生已发展出多种扩大颅底技术,旨在抵达传统方法难以到达的解剖区域。然而,即便借助这些技术及高倍显微镜,岩尖、海绵窦、斜坡、颈静脉孔内侧以及枕髁等区域的病变,至今仍是单纯使用手术显微镜难以充分暴露的难点部位。尽管既往文献报道了多种经中颅窝入路,但传统方法提供的可视范围仍存在局限。福教授团队验证并报道了一种经颅颞下窝联合显微-内镜通路,可同时抵达岩尖、斜坡、颈静脉孔内侧及枕髁区域。

多数患者及家属期望术者能最大程度切除肿瘤,同时保留神经功能。许多患者可能困惑:开颅后为何仍有肿瘤无法看见。应该说,这种诉求合情合理。肿瘤切除关乎生存希望,功能保留则关系生活质量。

但需明确,开颅手术面对的是极其精密的人脑组织,其重要性不言而喻。颅底结构复杂------手术中需打开颅底,其内部结构起伏不定。颅底阻碍了视野,需如同钻隧道般“逢山开路”。然而,确定何处打开、打开后将暴露何种结构,在大脑上进行此类探索极为困难,因稍有不慎便可能造成灾难性后果。人脑质地柔软,手术过程绝非简单的“切割”!更不可在大脑内随意操作,轻微失误即可导致不可逆损伤。

隐匿于角落的肿瘤如何应对?

显微镜手术如同透过一扇洁净的窗户观察房间景象,虽清晰却受视野、光线等限制,某些角落无法看清或观察不明。手术视角受限时,如何尽可能切除隐匿角落的肿瘤?

若具备“透视眼”能力,或可立即定位残余肿瘤——但现实中并无此捷径。正是基于此挑战,先驱者不断探索,推动神经外科进入新阶段——应用高清屏幕的“神经内镜手术”。这相当于直接进入“房间”,可查清每个角落。将术者视觉引至“隐匿敌人”面前,为临床精准操作奠定基础。

“双镜联合”技术实现盲区可视化

随着内镜经鼻入路(endoscopic endonasal approach, EEA)作为处理中线颅底特定病变的新“主力”通道被提出,其适应证迅速扩展,已能直接显露斜坡骨内侧及枕骨大孔等深部隐蔽区域。经鼻内镜还可经翼腭窝进入颞下窝及翼突-上颌窝处理相应病变。然而,经鼻入路仍伴随若干重要问题:

鼻腔黏膜损伤导致生活质量下降;

脑脊液(CSF)漏、颈内动脉(ICA)损伤或感染等风险;

当切除涉及硬膜内结构时,需采用鼻中隔黏膜瓣等复杂重建技术,术后CSF漏发生率报告为5% - 20%,部分患者长期存在鼻腔症状。

与此同时,研究者也尝试通过常规或“锁孔”开颅联合内镜辅助显微外科,以期整合两种技术优势。扩大经鼻入路最适合中线及旁中线颅底病变;而对复发病例或位于侧方/深部的小残余肿瘤,可能仍需借助侧方经颅入路。有多次手术史的患者常需选择新通道,以降低神经功能障碍或CSF漏风险。颅底外科医生应掌握多种方案,每次选择并发症最少且侵袭性最小的入路。

因此,福教授强调,面对如此复杂的颅底区域,“仅了解一种手术入路永远不够”。手术并非教科书上的刻板程序,最终目标是使患者获益最大化。

为实现该目标,福教授团队多年来致力于利用4 mm硬性高分辨率内镜结合经颅入路,以可视化上述盲区。福教授将内镜技术与既往描述的扩大颅底入路相结合,在解剖暴露方面获得显著优势。

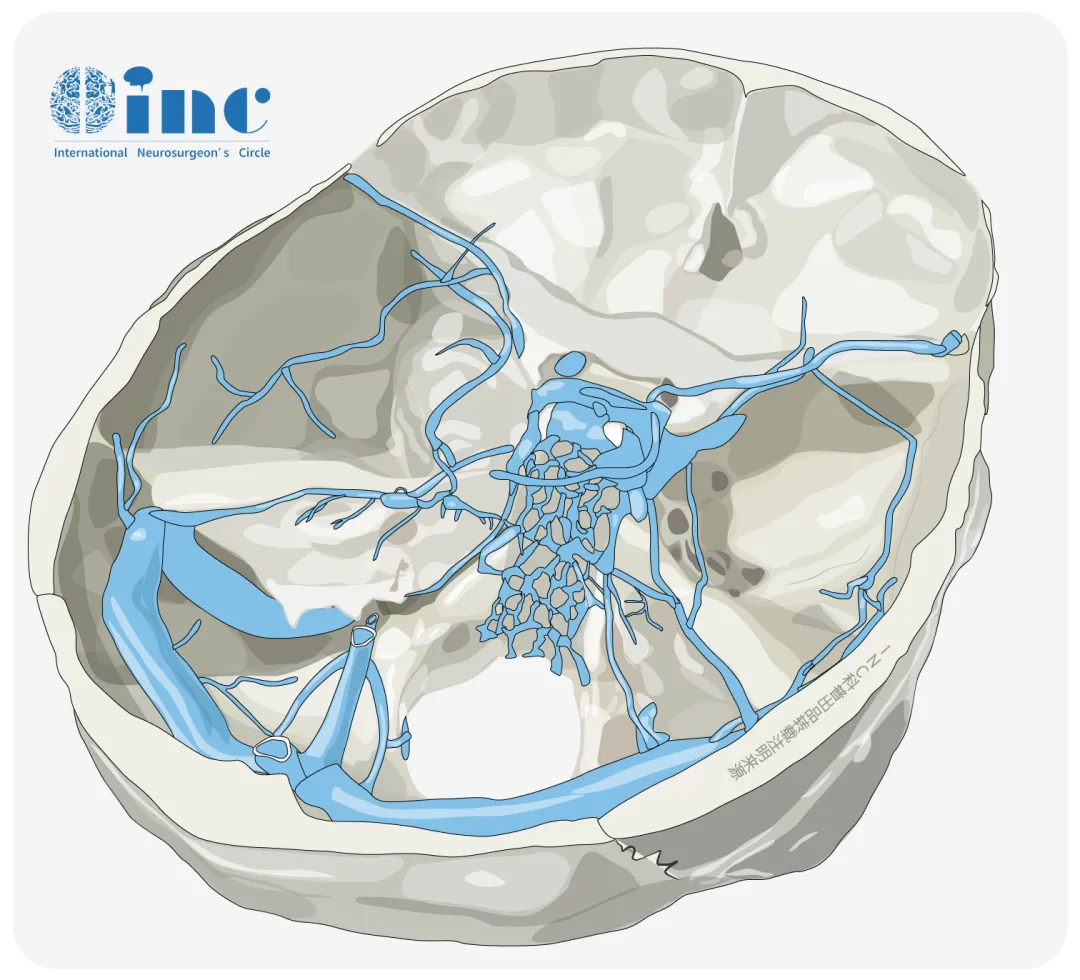

显微镜与内镜联合、辅以神经导航的术式效果显著,可充分显露岩骨菱形区、全斜坡及枕髁内侧区域。

在显微镜完成中颅窝菱形区暴露后,神经导航辅助的内镜技术可进一步显露腹侧海绵窦区、岩尖、咽后间隙及中下斜坡,直至颈静脉球内侧及枕髁区域。附加的上颌神经-下颌神经“翼管通道”(vidian corridor)还可为斜坡上部病变提供侧方经蝶通路。

图:经岩骨菱形区后向视角展示颈静脉孔内侧部解剖关系。

图:经前岩骨通道(anterior petrosal corridor)的前向视角,在内镜照明下观察上颌神经-下颌神经(V2--V3)翼管通道(vidian corridor)。

显微镜与神经内镜这对搭档,根据病变位置、大小及性质默契配合,在切除肿瘤的同时进行双向修复,巧妙规避单一技术的局限性,使手术操作更为从容,有效预防术后并发症,最大程度保护患者神经功能。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号