一位70多岁的患者颅内生长着直径超过7厘米的巨大肿瘤,经历手术和放疗后再次复发,是否还有有效的治疗方案?颅颈交界区脊索瘤因其手术难度极高,通常需要两种不同的手术入路分阶段实施。但国际脊索瘤治疗权威福洛里希教授,通过其独创的"筷子技术"——神经内镜与显微镜双镜联合,经前-远外侧入路一次性全切巨大脊索瘤,成功突破这一手术瓶颈。这位国际大咖将于本月底抵达中国,开展示范手术并提供面对面咨询。

脊索瘤为何成为手术"瓶颈"?7cm肿瘤危及颈椎结构

对神经外科医生而言,每一台手术都充满挑战。

若患者有多次手术或放疗史,术中可能遭遇严重组织粘连,稍有不慎便会损伤致命结构;

若肿瘤位于关键脑区,甚至需要担忧患者能否平安下手术台……

即便经验丰富的专家,也可能面临手术瓶颈。颅颈交界区作为生命要道,一旦被肿瘤侵犯,就如同咽喉被扼住。颅内肿瘤即便在神经导航等先进设备辅助下,仍有手术入路的局限,尤其对于侵袭骨骼、在神经血管间隙生长的大型肿瘤,医生难以实现彻底切除。

脊索瘤便是典型代表,其位置刁钻、好发于缝隙且具有溶骨性,是神经外科最具挑战性的手术之一。

颅颈交界区的致命威胁

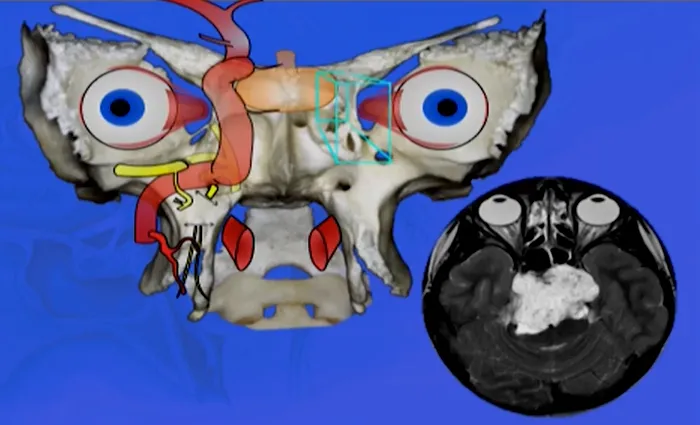

颅颈交界脊索瘤(Craniovertebral Junction Chordoma,CCJ)是脊索瘤中治疗难度最高的亚型。由于该区域解剖结构特殊,肿瘤深藏于颅底与上颈椎交界处,紧邻脑干、椎基底动脉、颅神经及高位颈髓,手术切除面临多重瓶颈,严重影响治疗效果和患者预后。

解剖复杂导致暴露难题

颅颈交界区作为颅底骨与颈椎的过渡区域,结构致密且空间狭窄,肿瘤常侵犯斜坡、枕骨大孔及寰枢椎等骨性结构。传统开颅入路(如远外侧入路、经口入路)难以充分暴露肿瘤全貌,尤其对于向腹侧生长或包绕血管神经的病灶,视野受限易导致肿瘤残留,反复操作可能损伤脑干或椎动脉,引发灾难性后果。

血管神经风险造成操作困境

CCJ脊索瘤常包绕椎基底动脉及其分支(如小脑后下动脉),甚至浸润颅神经(如舌咽、迷走、副神经)。术中分离时稍有不慎便可能引发大出血或脑干缺血,而过度保守切除则易导致肿瘤残留成为复发隐患。此外,术后颅神经损伤可能引发吞咽困难、声音嘶哑甚至呼吸衰竭,导致长期依赖气管切开或胃管喂养。

稳定性破坏引发术后并发症

肿瘤切除常需破坏寰枢椎关节或枕骨髁,导致术后颅颈交界区稳定性丧失,可能引发寰枢椎脱位、高位颈髓压迫,需通过枕颈融合术进行固定。

"巨无霸"肿瘤的侵袭性生长

这例肿瘤大小为51.3×74.3×25.9mm,不仅破坏C2椎体造成病理性骨折,更在C1水平对脊髓形成压迫。其侵袭性生长导致C1前后弓及右侧结构被侵蚀,C2椎体受累,颈椎稳定性严重受损——齿状突后移、C1侧向移位,整个颅颈交界区岌岌可危!

肿瘤还在持续扩张:向上侵蚀三分之一髁突及斜坡,向下延伸至C5-C6水平,椎前间隙被侵犯,椎动脉V2段被紧密缠绕,犹如生命通道被掐住。

临床检查显示神经反射亢进及Lhermite征阳性,提示脊髓或脑干受压,亟需干预。

显微镜+神经内镜联合方案:一次解决两处病灶

患者Daisy早在2014年因颈部疼痛确诊肿瘤,接受经鼻内镜部分切除联合质子治疗后,2019年肿瘤复发。手术放疗史、复发、高龄(74岁)等高危因素齐聚,手术风险极高:

分离肿瘤与基底动脉时可能撕裂穿支动脉导致脑干缺血

磨除斜坡骨质时可能损伤海绵窦段颈内动脉引发大出血

牵拉脑干暴露肿瘤可能导致术后长期昏迷或瘫痪

面对挑战,福洛里希教授团队凭借精湛技术精准操作:

通常需要两次手术的复杂病例,福教授采用神经内镜与显微镜双镜联合技术,经右前-远外侧入路一次性全切肿瘤,避免多次手术痛苦及残留风险。

手术步骤解析:

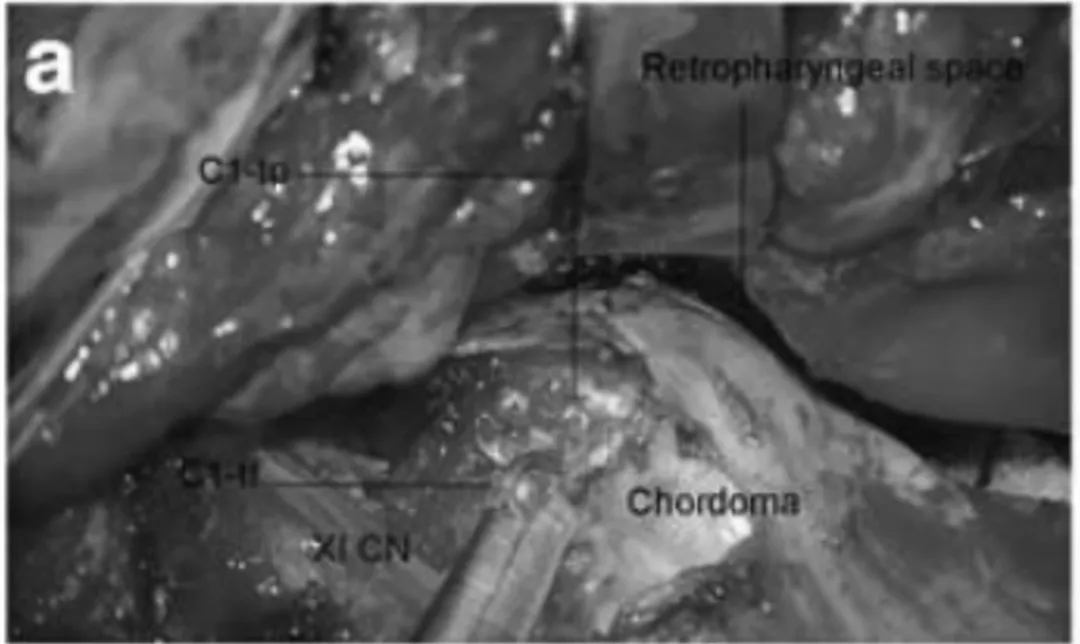

步骤a:定位C1并暴露横突孔,将椎动脉从C3横孔经硬脑膜移位至入口点,避免打开蝶窦。

步骤b:切除髁状突及C1外侧肿块,处理C1-C2区域肿瘤,经舌下管切除浸润下斜坡的肿瘤,无需乳突磨除。

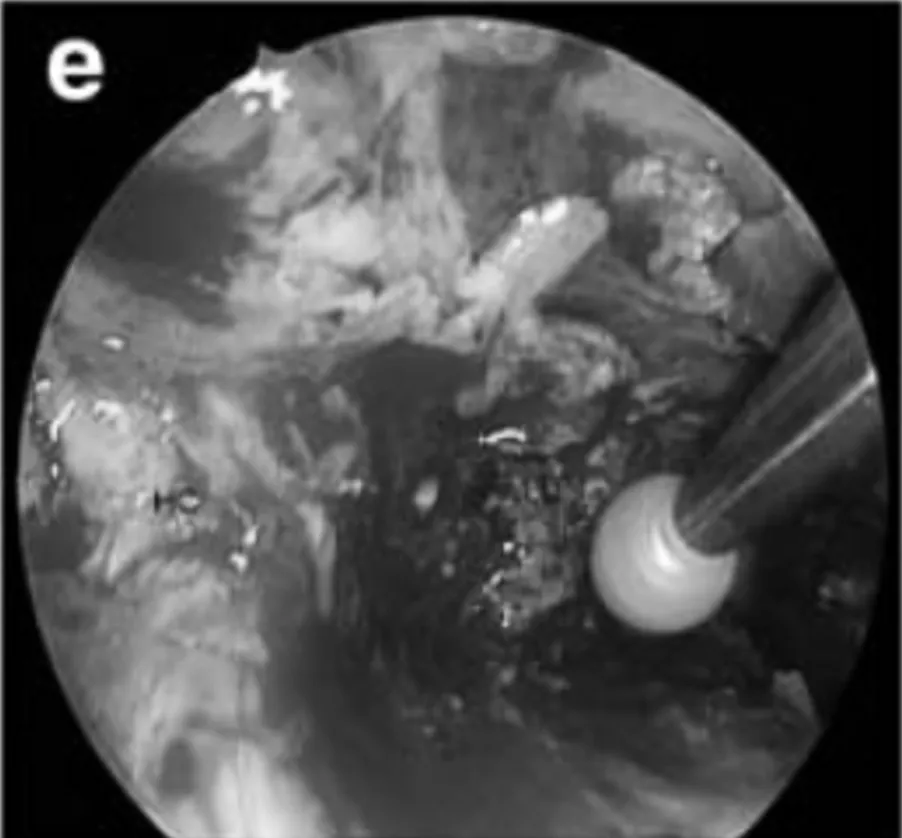

步骤c:使用30°、45°、70°角度镜,配合角度钻头、微型吸引器及咬钳,切除浸润斜坡中部的肿瘤。

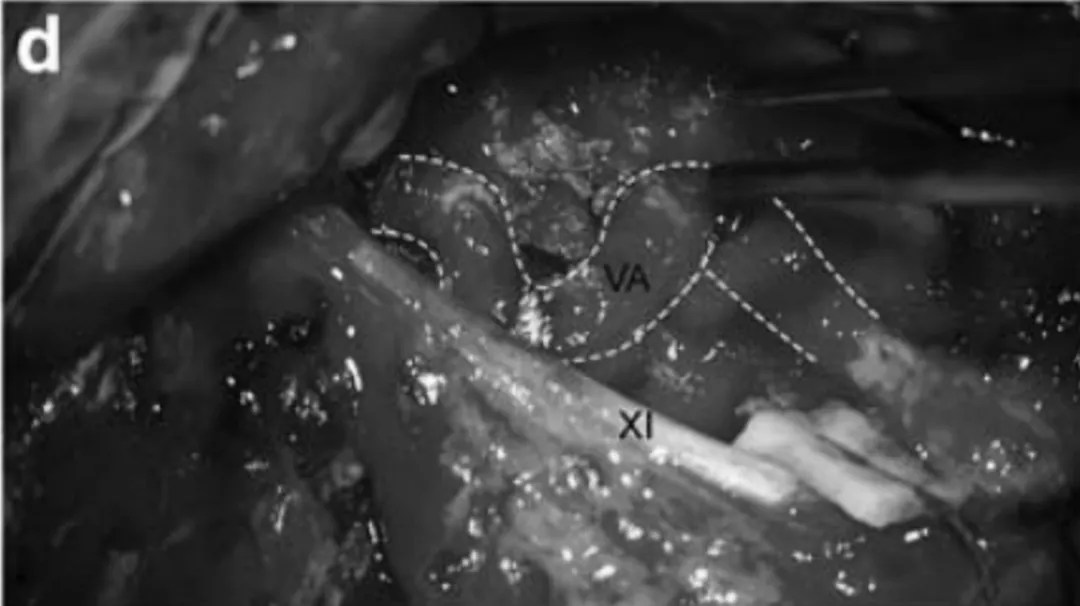

步骤d:转位椎动脉V3段及部分V2段,创造手术空间并保护血管,磨除髁突及下斜坡骨质,显微镜下定位舌下管。

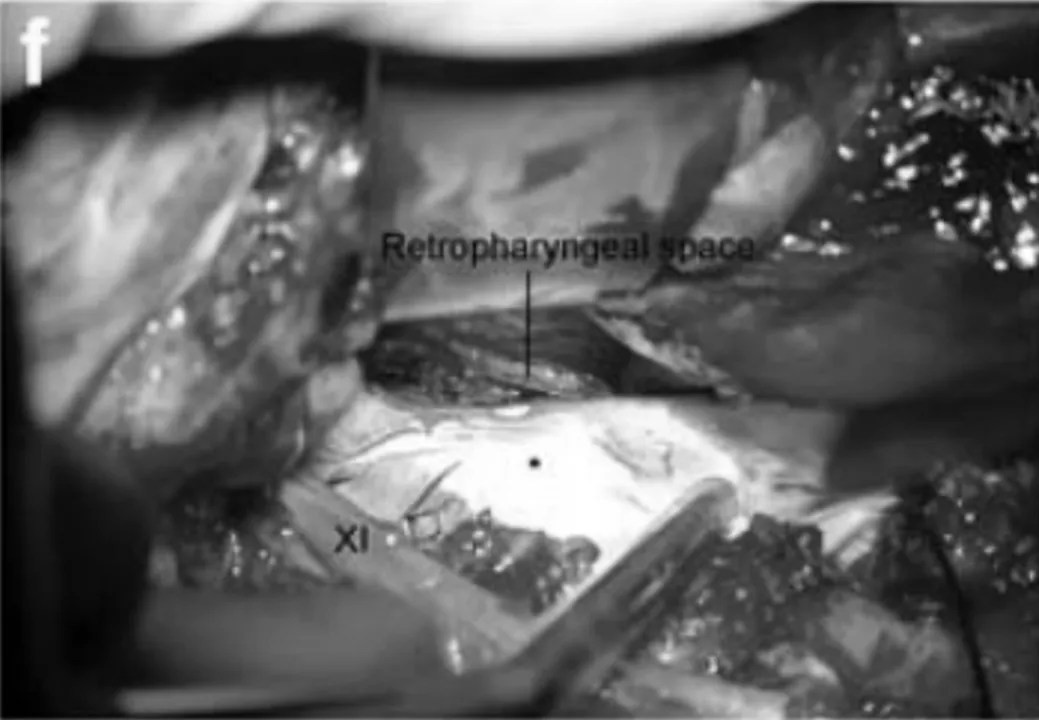

步骤e:经舌下通道继续使用多角度内镜,切除浸润斜坡的肿瘤组织。

术后处理:切除硬脑膜浸润肿瘤,脂肪填充缺损并以胶原基质和纤维蛋白胶密封,骨水泥重建颅骨,植入物固定于斜坡与C2椎体之间。

术后10天完成枕颈固定术,MRI显示两处病灶全切,患者无并发症。接受质子治疗后随访9个月,未见影像复发,神经功能正常,恢复日常生活。

福教授脊索瘤研究:首次治疗至关重要

福洛里希教授的研究团队在多学科颅底中心进行长期随访(平均59.2个月),回顾1991-2020年收治的257例颅底及颅颈交界区脊索瘤病例,总结29年治疗经验。

肿瘤全切除率(GTR)达 78.1%,全切除与次全切除患者预后差异显著

术后辅助质子治疗效果优于常规放疗

5 年总生存率(OS)75.1%,无进展生存率(PFS)52.1%

多因素分析表明:

未实现全切除(No GTR)及未接受术后放疗(No postoperative RT)显著影响 PFS(p<0.001)

全切除联合质子放疗患者的无进展生存率和总生存率显著高于其他治疗方案

福洛里希教授强调首次治疗的重要性:初次手术相对简单,是实现根治的关键。若首次手术不彻底,后续治疗因解剖标志丧失而难度剧增。对于复杂区域,"单一手术入路不足",需根据患者定制手术方案,分阶段采用不同入路和器械,在确保安全的前提下实现广泛切除,减少组织暴露相关并发症。

国际大咖的技术优势

作为 INC 国际神经外科医生集团成员、WFNS 颅底手术委员会前主席,福洛里希教授深耕颅底外科,创新应用显微镜与内镜双镜联合技术。其神经内镜 "筷子手法" 通过多角度器械操作,利用自然腔隙保留解剖结构,降低并发症、提高切除率。针对不同病例定制辅助放化疗方案,最大限度延迟复发,改善患者预后。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号