北京时间2025年10月21日,INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团成员巴特朗菲教授持续进行疑难脑瘤示范手术。在苏州大学附属儿童医院,巴特朗菲教授为一名12岁颅咽管瘤男性患儿涛涛顺利完成手术。

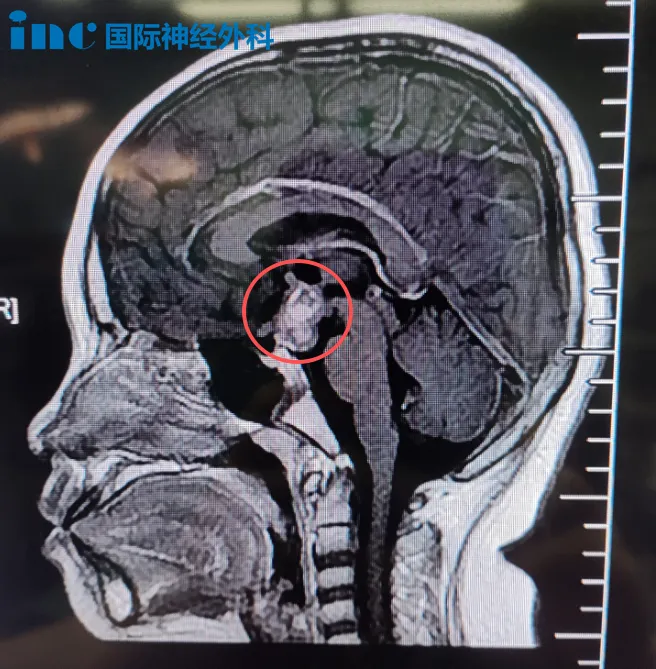

病例一:12岁男性颅咽管瘤

临床治疗过程类似"难度逐级提升",在这场医疗过程中,涛涛表现出良好配合度。术前谈话期间,年幼患者与父母共同面对病情,未出现胆怯或退缩行为,以类似小成年人姿态与父母共同面对。这种超越年龄的勇敢与懂事表现,引起医疗团队特别关注。

在患儿颅内,一个具有侵袭特性的病变——颅咽管瘤,正潜在影响其未来发展。

该台被巴特朗菲教授称为"不容易"的手术主要难点在于:

肿瘤起源于垂体柄内部,垂体柄类似包裹在外部的薄环结构,非常纤细且脆弱。垂体柄被肿瘤扩张呈气球样形态,手术需切开小口,取出"气球"内部肿瘤,同时保留外部这层薄弱垂体柄结构。这不仅需要精细显微操作技术,还需特殊手术技巧——既要最大限度切除肿瘤,又要极大程度保留极其细小的垂体柄结构。

最终,巴特朗菲教授主刀完成手术,垂体柄成功保留,肿瘤切除结果满意。

中外专家协作治疗,父母全力支持,共同守护每位小患者"长大"的愿望。祝愿这些面临健康挑战的儿童,都能勇敢面对,健康成长。

巴特朗菲教授的中国诊疗行程仍在继续。从儿童到成人患者,从大脑到脊髓病变,不同部位、不同类型的疾病患者,接连迎来治疗转机,希望持续传递。

病例二:26岁女性丘脑占位病变

在苏州大学附属第四医院,巴特朗菲教授为一名26岁丘脑占位女性患者顺利完成手术,获得满意切除效果。详细内容将后续深入报道。

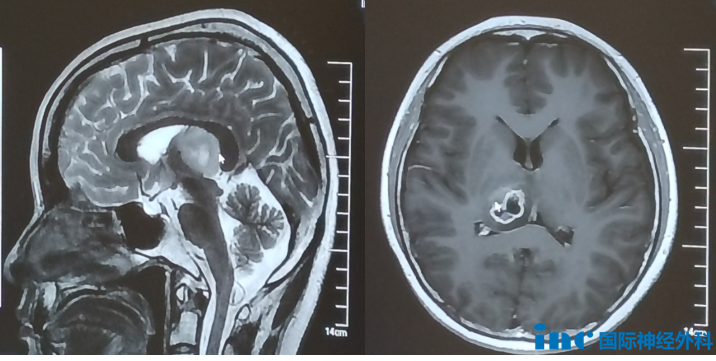

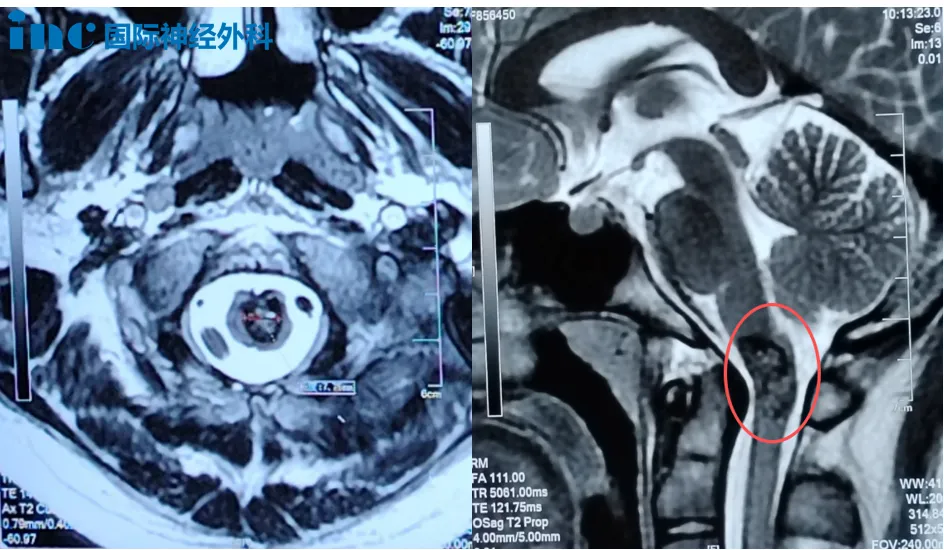

病例三:14岁男性延髓海绵状血管瘤

"延髓手术后是否需要气管切开?会出现瘫痪吗?"面对面咨询时巴特朗菲教授如何回应?

14岁男性患者小宇,今年8月突发头痛、呕吐症状,伴手脚阵发性麻木。头颅MRI检查提示延髓异常信号,考虑海绵状血管瘤。这个临床相对少见的病变,位于延髓与颈髓交界的生命中枢关键位置。住院治疗十天后,患者症状好转。至9月,所有不适症状消失,但复查MRI仍提示:延颈交界处异常信号,直径约8mm。症状虽消失,但病灶仍然存在。

在见巴特朗菲教授前,小宇父母最常听到的说法是:"这类手术后,孩子可能需要坐轮椅,可能出现瘫痪"。延髓位于脑干下部,连接桥脑与颈髓,富含多个神经核团,包括支配人体呼吸中枢的神经核团。因此,除运动功能受损的风险外,许多延髓手术患者还面临术后可能依赖气管插管的现实。

带着期望,他们向巴特朗菲教授提出长久以来的疑问:"如果是您主刀,我的孩子会怎么样?"

INC巴特朗菲教授从事脑干手术近50年、专注脑干手术30余年,完成近400台脑干海绵状血管瘤手术。如此丰富的成功手术经验背后,是巴特朗菲教授持续精进的手术技术与坚定秉持的手术理念。

点击阅读:INC巴教授2025学术沙龙 | 370+例脑干海绵状血管瘤的前沿治疗策略

面对这个家庭的担忧,巴特朗菲教授的回应明确且坚定:手术有把握,且建议手术。虽然患儿目前无症状,但病灶位置危险,尺寸也已不小。"可以选择等待,但等待意味着承担随时可能出血的风险。"

作为人体高度精密的器官,大脑手术对安全性和精准度的要求极为严格。对患者而言,手术室可能充满未知与不安;但对神经外科团队而言,这里是运用技术对抗疾病的场所。INC巴特朗菲教授与国内神经外科专家携手——他们的目标始终明确而坚定:让那些面临困境的生命,有机会走得更远。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号