颅内胆脂瘤作为先天性胚胎残留组织形成的良性病变,虽然生长缓慢却可能带来严重临床后果。这类起源于外胚层上皮细胞的肿瘤约占颅内肿瘤的0.5%-1.5%,年发病率约为每十万人0.08-0.15例。由于其具有沿脑池缝隙生长的特性,往往在出现明显症状时已形成较大占位。最新流行病学调查显示,我国颅内胆脂瘤的检出率近五年提升显著,2023年确诊病例数较2018年增长31.2%,这与影像技术进步和健康意识提高密切相关。

颅内胆脂瘤病变本质与发育起源

颅内胆脂瘤的病理基础是胚胎期神经管闭合过程中外胚层上皮残留。这些上皮细胞持续脱屑角化并不断堆积,形成具有珍珠样光泽的瘤体。组织学上可见分层鳞状上皮细胞包裹着角蛋白碎片,与皮肤结构相似但缺乏皮肤附属器。

发病部位具有明显规律性。桥小脑角区是最常见部位(55%),其次为鞍区(20%)和松果体区(10%)。这种分布特点与胚胎发育过程中细胞迁移路径相关。肿瘤生长速度极为缓慢,年均直径增长约1-2毫米,这使得临床症状往往在病变存在数年后才显现。

年龄分布呈现双峰特征。第一个高峰出现在20-40岁,多因肿瘤压迫引起颅神经症状就诊;第二个高峰在50-60岁,常因偶然影像学检查发现。男女发病率基本均衡,未见明显性别差异。

颅内胆脂瘤临床表现与症状

临床症状取决于肿瘤位置和生长方向。桥小脑角区病变最早出现听力障碍(68%),表现为进行性耳鸣和听力下降。三叉神经受累时可引起面部麻木或疼痛(45%),而面神经受压可能导致面肌抽搐或无力(32%)。

鞍区胆脂瘤的临床表现更为复杂。视力视野损害是最常见症状(72%),多表现为双颞侧偏盲。内分泌功能障碍也不少见(38%),包括性欲减退、月经紊乱等垂体功能低下表现。部分患者可出现尿崩症(15%),提示下丘脑-垂体轴受累。

松果体区病变常引起Parinaud综合征(42%),特征性表现为向上凝视麻痹、瞳孔光近反射分离。脑积水发生率较高(58%),与中脑导水管受压直接相关。儿童患者可能表现为性早熟(12%),与松果体功能破坏有关。

症状进展模式具有特征性。多数患者经历数年甚至十余年的轻微症状期,随后在数月内快速加重。这种加速进展往往与肿瘤囊壁破裂相关,角蛋白内容物泄漏引发化学性脑膜炎,使病情急剧恶化。

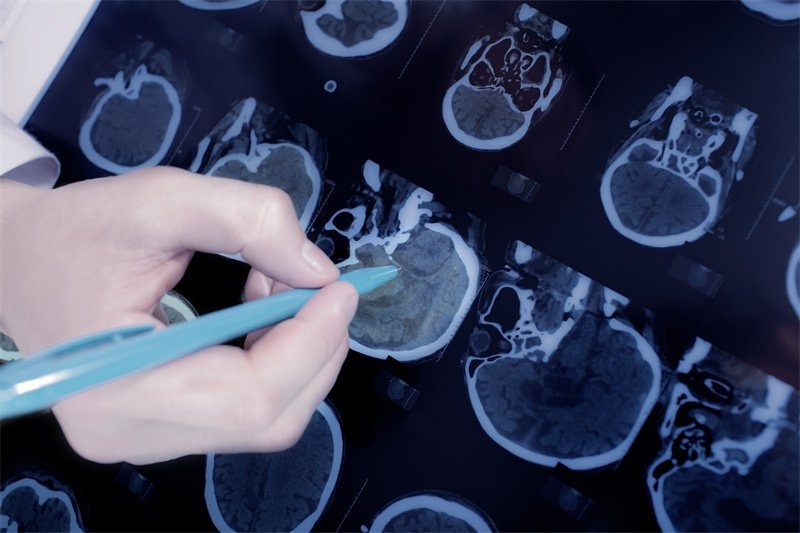

颅内胆脂瘤影像学诊断与鉴别

CT扫描能清晰显示肿瘤的形态特征。典型表现为脑池内低密度病灶(CT值-10至20HU),边界清晰,占位效应明显。约15%的病例可见囊壁钙化,这是与其他囊性病变鉴别的关键点。增强扫描后病灶基本无强化,但邻近脑膜可能出现轻度强化。

MRI检查提供更丰富的诊断信息。T1加权像通常呈低信号,T2加权像为高信号,与脑脊液信号相似但略有差异。弥散加权成像(DWI)具有决定性价值,胆脂瘤在DWI上表现为明显高信号,ADC值显著降低,这与表皮样囊肿的等信号形成鲜明对比。

血管成像检查有助于手术规划。MR血管成像可显示血管移位情况,数字减影血管造影(DSA)能评估肿瘤与重要血管的关系。这些信息对预防术中血管损伤至关重要,特别是对于包裹基底动脉或颈内动脉的病变。

鉴别诊断需考虑多种疾病。蛛网膜囊肿信号均匀且DWI无限制,皮样囊肿含有脂肪成分而CT值更低,颅咽管瘤常有钙化且强化明显。充分掌握各病变的影像特征可提高诊断准确性。

颅内胆脂瘤治疗策略与手术

手术切除是唯一根治手段。根据2023年中国颅内胆脂瘤诊疗共识,手术目标是在保护神经功能前提下实现全切除。手术入路选择需个体化,乙状窦后入路适用于桥小脑角区病变,翼点入路适合鞍区肿瘤,幕下小脑上入路则用于松果体区病变。

显微外科技术是手术成功的关键。在神经导航引导下精确显露肿瘤,使用低功率电凝缩小瘤体体积,然后分块切除内容物。最后仔细剥离与神经血管粘连的囊壁,这个步骤对预防复发至关重要但风险较高。

神经监测技术提升手术安全性。术中面神经监测可降低面瘫风险,脑干听觉诱发电位监测能及时发现脑干功能异常。这些监测手段使颅神经损伤率从传统的25%降至8%以下。

内镜技术拓展手术视野。对于鞍区等深部病变,神经内镜提供更宽广的视角和照明,有助于全切除囊壁。内镜与显微镜的联合使用已成为现代颅底手术的标准配置。

颅内胆脂瘤术后管理与并发症

颅神经功能保护是术后关注重点。新发面瘫患者需要早期进行眼睑护理,预防暴露性角膜炎。听力丧失患者可考虑助听器或听觉植入,而三叉神经损伤需特别注意角膜保护。

脑脊液漏是常见并发症(12%)。预防措施包括严密缝合硬脑膜,必要时使用人工脑膜补片。一旦发生脑脊液漏,首先尝试保守治疗如腰大池引流,无效时需手术探查修补。

化学性脑膜炎发生率约8%。由术中囊内容物泄漏引起,表现为术后发热、脑膜刺激征。治疗以糖皮质激素为主,严重病例需腰椎穿刺放液降低颅内压力。预防关键在于精细操作避免破裂。

长期内分泌管理不容忽视。鞍区手术可能影响垂体功能,需要定期评估并相应补充缺乏的激素。甲状腺功能减退最常见(25%),其次为肾上腺皮质功能不全(18%)。

颅内胆脂瘤预后评估与复发

全切除患者的预后极佳。十年无进展生存率超过95%,绝大多数患者可恢复正常生活和工作。神经功能恢复程度与术前损伤程度相关,轻度功能障碍者恢复可能性大。

次全切除患者的复发风险较高。五年复发率达25%-40%,与残留囊壁组织继续生长有关。定期MRI随访至关重要,建议术后第一年每半年复查,之后每年复查一次。

复发患者的处理策略需谨慎。无症状的小范围复发可继续观察,有明显占位效应者需再次手术。二次手术难度增加,颅神经损伤风险相应提高,需要更有经验的手术团队。

生活质量评估应纳入常规随访。采用SF-36等标准化量表评估身体功能、社会功能等维度。研究发现,即使手术成功的患者,其在精力、情感角色方面的评分仍低于健康人群。

颅内胆脂瘤常见问题答疑

颅内胆脂瘤有哪些潜在风险?

虽然属于良性肿瘤,但持续生长可能压迫重要神经结构导致功能障碍。最严重的风险是囊壁破裂引发化学性脑膜炎,或阻碍脑脊液循环引起脑积水。

颅内胆脂瘤术后生存期通常有多长?

实现全切除的患者预期寿命与健康人群无显著差异。即使部分切除,通过定期随访和必要时再次手术,多数患者也能长期生存。关键在于坚持规范复查。

颅内胆脂瘤典型症状有哪些表现?

根据肿瘤位置不同,常见症状包括听力下降、面部麻木、视力障碍等。症状进展通常缓慢,但可能因囊肿破裂而突然加重。早期发现有助于及时干预。

颅内胆脂瘤如何与其他颅内病变区分?

MRI是主要鉴别手段,特别是DWI序列的特征性高信号。最终确诊需要术后病理检查,发现角化鳞状上皮和胆固醇结晶即可确认。

颅内胆脂瘤手术治疗的主要风险因素?

包括颅神经损伤、血管破裂、脑脊液漏等。选择经验丰富的手术团队能显著降低风险。术前充分评估和术中神经监测也至关重要。

颅内胆脂瘤术后是否需要辅助治疗?

由于是良性肿瘤,全切除后不需要放化疗。部分切除患者也以随访观察为主,仅在快速进展时考虑再次手术。治疗方案需个体化制定。

颅内胆脂瘤全切除后还会复发吗?

全切除的复发率低于5%,但并非绝对为零。定期MRI随访能及时发现潜在复发,微小复发灶可通过伽玛刀等放射外科手段控制。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号