眼睑跳动、口角不自主抽搐、单侧眼睛难以睁开,且在情绪激动时症状加重,可能提示患上了面肌痉挛。

通过下方示意图,可更直观理解该疾病。

尽管症状表现在面部,但其病根实际位于大脑内部。这也解释了为何除了进行肌电图(EMG)检查,还需完成磁共振成像(MRI)以明确诊断。

面部抽搐与大脑之间存在何种关联?

面肌痉挛的病因多为扩张性或走行异常的血管在面神经离开脑干的区域对其造成压迫。多数情况下,压迫源自小脑后下动脉(PICA)或小脑前下动脉(AICA),少数由椎动脉(VA)或这些动脉的组合引起,极少数情况下也可由静脉导致。

简而言之,即血管压迫了面神经。面神经主要负责支配面部表情肌的运动、舌前2/3的味觉以及唾液腺和泪腺的分泌。因此,面神经受压后出现上述症状并不意外。

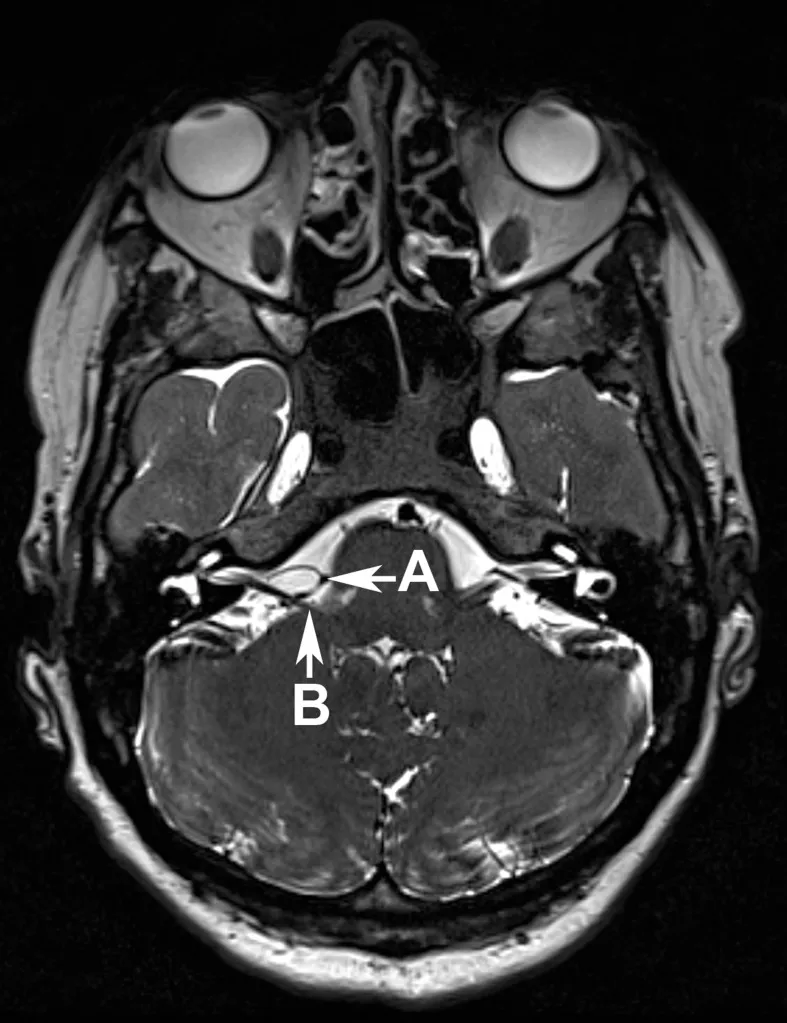

该脑部MRI清晰显示了小脑后下动脉(箭头A)在面神经出脑干区对面神经(箭头B)的压迫。

神经受压应如何解决?解决方案在于分离相互压迫的神经与血管!

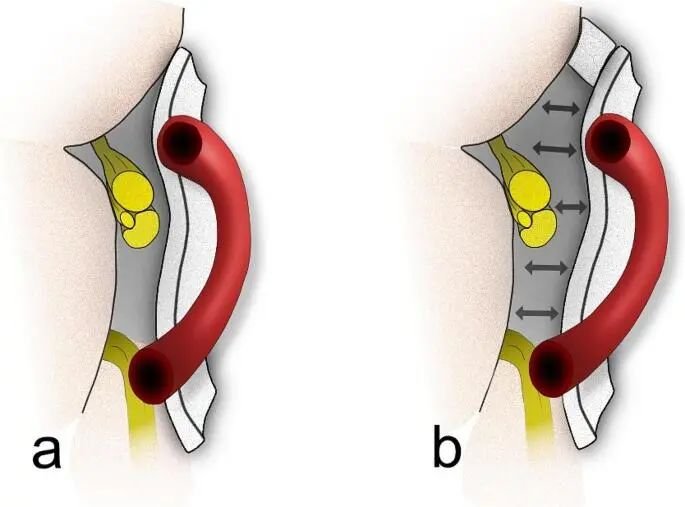

神经血管减压技术示意图(采用特氟龙垫片,正面视图)A:显示使用单块特氟龙构建简易特氟龙桥;B:展示同类技术附加支撑以进一步增大特氟龙与面神经之间的距离。

若先采取保守观察,能否自行缓解?

若不进行干预,症状将持续终生,且随时间推移,痉挛的发作强度、频率及波及范围均呈进行性加重。当患者自觉生活质量下降,或出现功能障碍(如影响视野)时,即具备治疗指征。

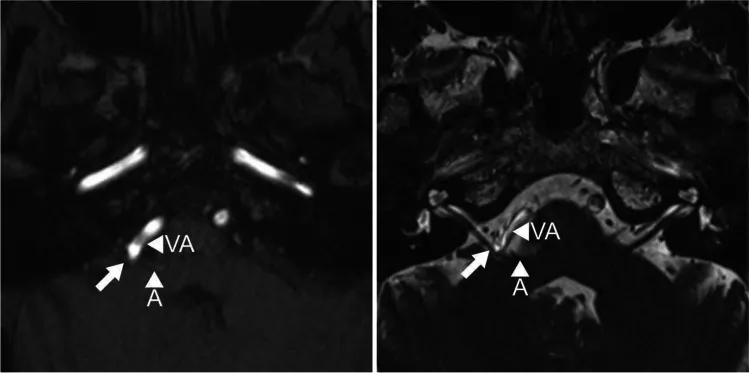

59岁的汉娜,患有右侧面肌痉挛2年,病情持续加重。期间曾接受药物治疗,但效果不佳。INC内镜手术专家Henry W.S. Schroeder(施罗德)教授将如何为她手术?MRI发现小脑前下动脉与椎动脉明确压迫出面脑干区的面神经(图1)。术中见粗大椎动脉严重推挤面神经,椎动脉将小脑前下动脉推向面神经,形成“夹心式”双重压迫。

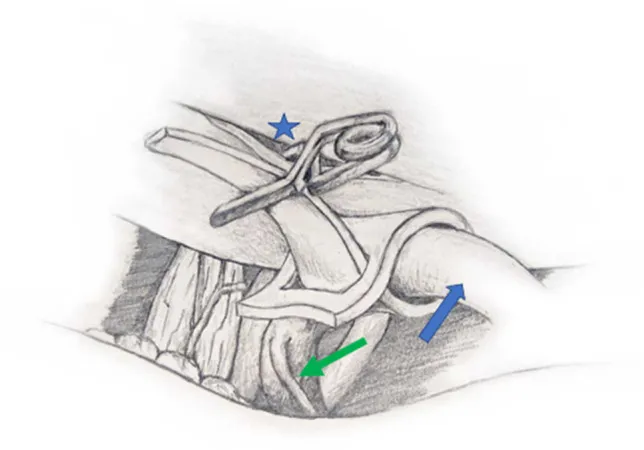

初步尝试采用撕裂的特氟龙垫片对椎动脉减压未成功。因此,施罗德教授构建了一条Gortex吊带,将血管牵拉至侧后方,使其远离面神经根出口区(REZ)。在分离椎动脉放置吊带的区域时,发现一条微小穿支动脉(图2C)。吊带环绕椎动脉并固定于颅底硬膜(位于内听道与颈静脉孔之间的硬膜袋,以Yasargil迷你夹固定)(图3)。

椎动脉被充分牵向颅底,与面-前庭蜗神经复合体无接触,但穿支动脉略显紧绷。穿支动脉作为大脑或脊髓的“终末供血通道”,一旦阻塞或破裂,将导致不可逆的局部组织梗死或出血。因此,术者松开迷你夹、稍放松吊带以降低穿支动脉张力。随后采用撕裂的特氟龙垫片对小脑前下动脉进行减压。

术后患者无并发症,汉娜的症状立即完全缓解;10个月随访显示无痉挛复发,听力与面部功能正常。

总结

面肌痉挛是一种由面神经(颅神经VII)支配肌肉的运动障碍,引发面部肌肉不自主、短暂或持续的收缩。主要表现为一侧面部肌肉(如眼轮匝肌、表情肌、口轮匝肌)无法控制的反复阵发性抽搐,情绪激动或紧张时加重,严重者可出现睁眼困难与口角歪斜。眼轮匝肌明显痉挛还可能损害双眼视觉,影响阅读和驾驶等日常活动。

尽管该疾病无直接生命危险,但患者常承受巨大痛苦,且逐渐畏惧社交。研究表明,从长远看,唯有微血管减压手术可实现症状彻底消除。年轻患者尽早手术效果更好,而长期症状患者治疗效果通常较差,因面神经可能已发生结构性损伤,这一点在手术中常得到证实。

应注意,显微血管减压术也存在一定风险,主要风险为暂时性或永久性听力损伤,甚至单耳失聪。因此,选择经验丰富的术者至关重要。

案例来源:Henry WS Schroeder et al. The value of intraoperative indocyanine green angiography in microvascular decompression for hemifacial spasm to avoid brainstem ischemia. Acta Neurochir (Wien). 2022 Oct 27;165(3):747–755. doi: 10.1007/s00701-022-05389-2

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号