日间不可控入睡、夜间噩梦频发、情绪激动时突发肌张力丧失,醒后伴有现实感错乱——此类异常临床表现需警惕发作性睡病。该疾病作为罕见的慢性神经系统疾病,以大脑睡眠-觉醒调节功能受损为主要特征。

18岁患者米卡的诊疗历程

处于高中毕业关键期的米卡,因持续存在的日间过度嗜睡症状导致学习困难与注意力障碍。其嗜睡症状表现为全天候不可抗拒的入睡倾向,课堂教学环节尤为显著。虽经药物治疗但效果不佳,最终经医学检查确诊为发作性睡病。头颅MRI影像显示存在巨大蛛网膜囊肿伴中脑受压征象。

接受囊肿开窗术后6个月随访显示,患者日间嗜睡症状获得显著改善。多导睡眠监测及多次睡眠潜伏期试验指标均恢复正常范围,且无需继续药物维持治疗。本案例证实对于中脑占位性病变导致的症状性发作性睡病,外科干预可作为有效治疗选择,但需重视鉴别诊断的重要性。

案例来源于INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员Henry W.S. Schroeder教授(施罗德教授)等发表论文。

病程发展详情:

长期嗜睡表现

自小学阶段起,米卡即表现出较同龄人更显著的嗜睡倾向。在课堂学习、作业完成及乘车等单调环境中,出现不可控的睡眠发作。日间持续存在昏沉感,伴随注意力集中困难。四年前曾被诊断为"注意缺陷多动障碍",接受哌甲酯治疗(剂量从10mg逐步增至60mg),但嗜睡症状未见明显改善。

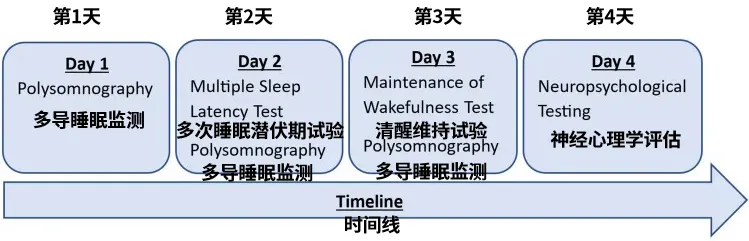

图1呈现标准诊断流程:所有检测前均行夜间多导睡眠监测以排除其他睡眠障碍并确保睡眠时长充足。初步诊断时同步完成腰椎穿刺及脑部MRI检查。

为控制嗜睡症状,患者曾接受多种药物治疗,但因疗效欠佳或出现焦虑、恶心等不良反应而终止。至睡眠医学中心就诊时已停药八个月,Epworth嗜睡量表评分为13分(总分24分),属于显著异常范围。患者无猝倒发作、入睡幻觉及睡眠瘫痪等典型发作性睡病伴随症状。然而两次睡眠监测结果显示其在入睡后极短时间内即进入快速眼动睡眠期,此现象提示大脑睡眠-觉醒调节系统功能紊乱,最终确诊为"2型发作性睡病(不伴猝倒型)"。

病因深度探查

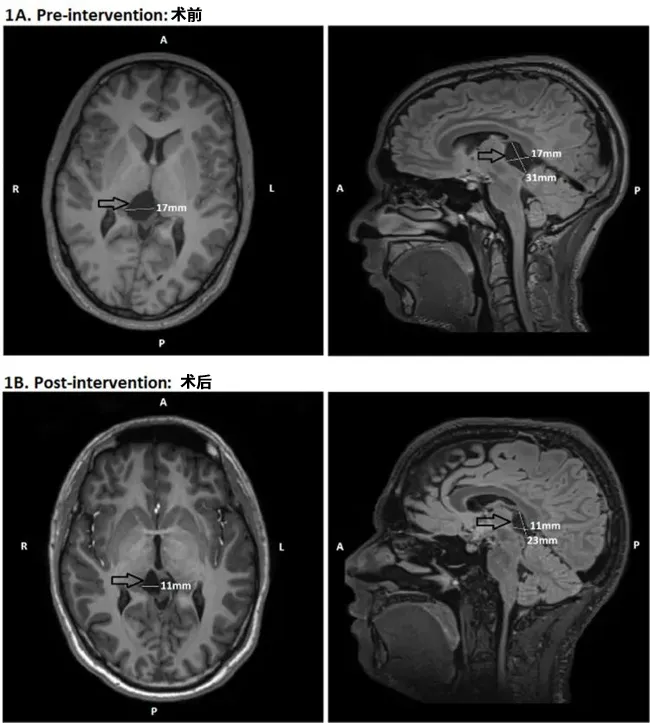

头颅MRI检查揭示意外发现:蛛网膜囊肿压迫丘脑及顶盖区域——该区域为调节警觉性与注意力的关键神经中枢(图2A)。这一结构异常可能是患者长达十年嗜睡症状的根本原因。

接受神经外科显微开窗术后两个月,囊肿压迫得到解除,脑脊液循环恢复正常。术后六个月MRI复查显示囊肿体积显著缩小(图2B)。更重要的是,患者自觉日间困倦感基本消失,注意力集中能力明显改善,Epworth评分从13分降至6分(正常范围)。客观睡眠潜伏期测试证实其维持清醒的能力获得显著提升。

鉴于临床症状已不影响日常生活,未再给予药物治疗。至此,受困于嗜睡症状长达十年的患者,在18岁时成功摆脱疾病束缚,重获正常生活品质。

疾病知识延伸

发作性睡病作为罕见慢性睡眠障碍,以日间过度嗜睡为核心症状,常合并睡眠瘫痪、猝倒发作、入睡前/醒前幻觉等表现,且存在睡眠潜伏期缩短特征。典型1型发作性睡病(伴猝倒型)与下丘脑食欲素能神经元自身免疫损伤相关,而症状性发作性睡病可继发于脑外伤、炎症反应、缺血事件、肿瘤及其他中脑占位性病变。对于后者,外科干预可能成为重要治疗选择。

考虑到该疾病的慢性病程特点及终身药物治疗需求,针对症状性病例探索替代治疗方案具有重要临床意义。然而现有相关文献数量有限,且多数研究未采用客观量化指标评估干预前后症状严重程度,缺乏食欲素水平检测数据,难以符合现代诊断标准,导致症状性发作性睡病的病理机制尚未完全明确。

案例来源:INC国际神经外科医生集团世界神经外科顾问团(WANG)成员Henry W.S. Schroeder教授(施罗德教授)发表学术论文

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号