有这样一个极具挑战性的脊索瘤病例,肿瘤生长在颅底斜坡、鞍旁位置,不仅侵犯了海绵窦内的面部感觉及运动神经,还对脑干造成了压迫。患者的状况危急,肿瘤位置复杂,手术面临着极大的风险。面对如此棘手的情况,主刀的福教授将如何制定手术方案呢?

斜坡区关联着脑干、颅神经、脑室通路,以及鞍区、松果体区、岩骨-斜坡区、枕大孔区、桥脑小脑角区、颈静脉孔区等诸多重要结构与功能区,这些区域对患者的生命维持、神经功能、内分泌调节和神经传导起着关键作用。在此区域生长的脊索瘤,想要完全切除难度极高,并且术后还伴随着较高的致残率与复发率,一直是神经外科手术治疗的一大难题。这类病变大多处于脑或颅底的深部,手术时暴露病灶十分困难,这就要求手术过程中既要尽可能切除肿瘤,又要最大程度避免损伤脑干、颅神经、重要血管等周围结构。

以往的开颅手术操作繁杂,给患者带来的创伤也较大。福教授认为,针对斜坡脊索瘤,内镜手术相较于显微手术,在操作上具有更大的自由度。为充分发挥内镜手术的优势,降低术后并发症的发生几率,福教授在手术中灵活运用两项关键技术,为提升患者的预后效果提供有力保障。

福教授在仔细研究该肿瘤的位置和生长特点后,为患者选择了神经内镜下经鼻手术。这种手术方式能够直接到达肿瘤所在位置,相对而言风险较低。患者的海绵窦位于鼻腔后方约1cm处,手术期间,福教授格外留意保护窦内的神经血管,经过长时间的精细操作,才成功暴露瘤体。由于颈内动脉就在附近,一旦破裂出血便会危及生命,所以保护颈内动脉成为手术中的关键要点。

手术结束后,大部分肿瘤已被切除,但仍有一小部分瘤体因与神经、血管、脑干紧密缠粘,难以完全切除。术后,患者需住院接受8-10天的治疗。

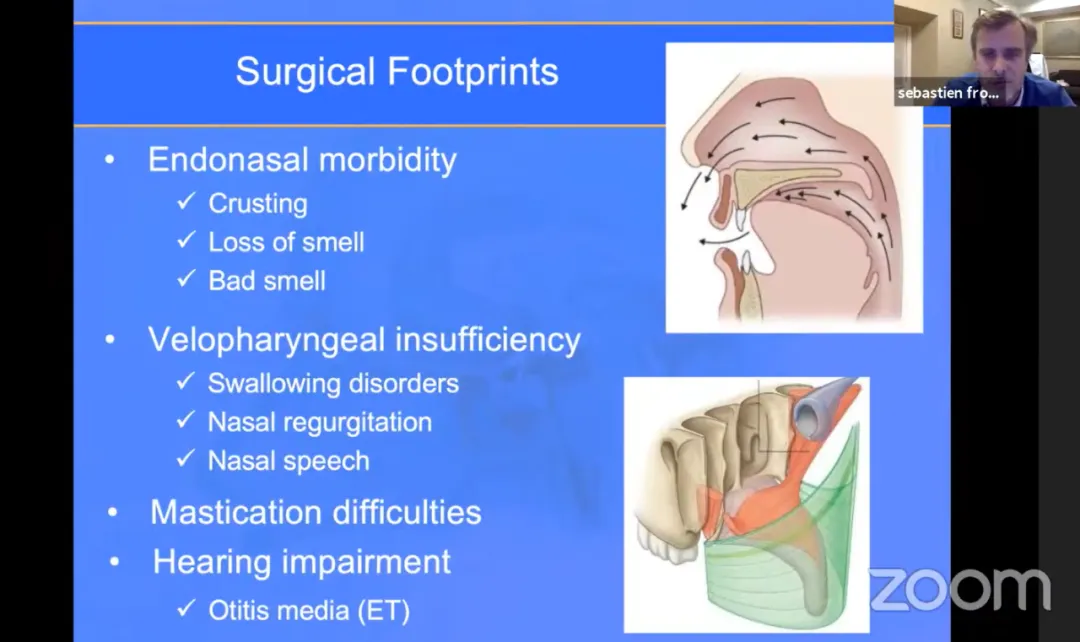

不过,经鼻内镜手术也存在一些弊端,比如软组织切除比例较高、颈内动脉损伤风险大、神经损伤可能性高、脑脊液漏风险大以及肿瘤切除率较低等。患者在术后还可能面临一系列并发症,像鼻腔结痂、嗅觉减退或丧失、鼻腔内有异味、腭咽闭合不全引发吞咽困难、鼻腔反流、说话鼻音重、咀嚼不便、听力受损、中耳炎等。

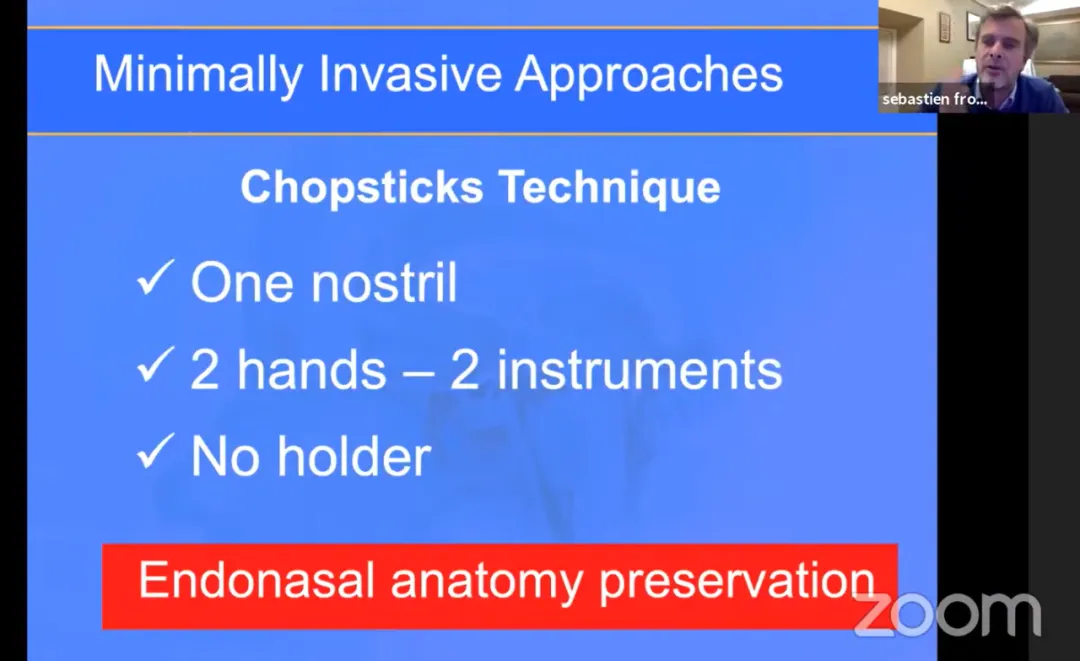

考虑到内镜经鼻手术存在的这些不足,为减少手术入路对患者身体的侵入性,真正发挥内窥镜微创的优势,福教授在手术中巧妙运用“筷子技术”和改善硬脑膜闭合技术。

1.筷子技术(chopstickstechnique)

在经鼻内镜手术操作时,多数神经外科医生通常是左手持内镜,右手拿吸引器、刮匙、双极电凝等操作器械。一旦涉及精细操作,就需要助手协助持吸引器或内镜,甚至需要双人四手协同操作。但鼻腔空间有限,若助手操作不够熟练,或与主刀医生配合不够默契,很容易出现器械在鼻腔内相互干扰的情况。

为解决这一问题,福教授开创了“筷子技术”。借助该技术,术者能够同时操作“内镜、吸引器、第三个器械”,实现“人镜合一”的操作效果。在操作过程中,术者的操作手可以灵活转动吸引器,内镜由鼻内结构支撑,而非术者直接手持。这样一来,既保护了鼻内正常解剖结构,又将原本有限的操作空间转化为独特优势。

运用筷子手法进行内镜微创手术时,医生可依据手术入路和肿瘤位置的特点,选择不同角度的手术器械。这对于保护重要神经、更精准地切除肿瘤以及灵活调整操作入路角度都有着重要意义。该技术具有诸多优势,如操作距离更近、视野更安全、移动更精准,还能避免器械之间的碰撞冲突。

2.改善硬脑膜闭合

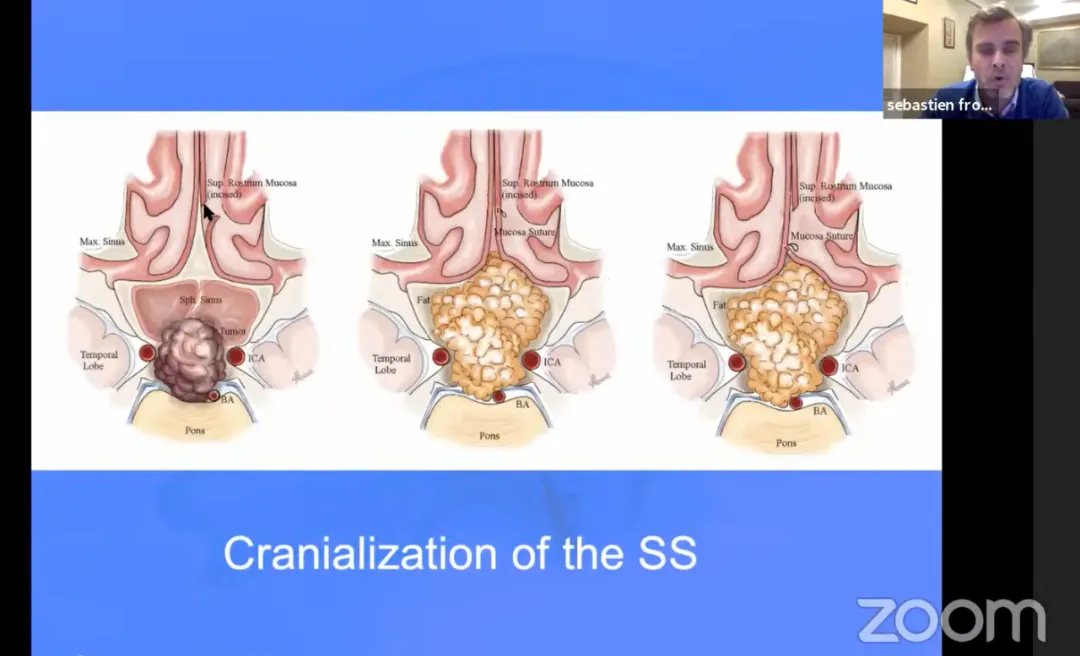

除了发明“筷子技术”来降低经鼻内镜手术风险外,福教授针对内镜手术中的另一大难题——硬脑膜闭合,也有自己独特的解决办法。

硬脑膜的闭合一直是鼻内镜手术的一大挑战,在处理这个问题时,应尽量降低操作的侵入性,回归内镜微创的初衷。福教授凭借丰富的经验,采用多种技术来闭合硬脑膜。他强调,在闭合硬脑膜的过程中,有效控制颅内压至关重要,不管是通过腰椎管引流,还是利用体位来控制,都不容忽视。

关于INC福教授:INC旗下国际神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会前主席SebastienFroelich教授(福教授),是国际神经内镜颅底手术领域的权威专家。他在脊索瘤、脑膜瘤、垂体瘤、颅咽管瘤、胶质瘤、髓母细胞瘤、神经鞘瘤、血管母细胞瘤、软骨-骨肿瘤、黑色素细胞性肿瘤、CNS淋巴瘤、畸胎瘤、生殖细胞瘤等多种复杂脑肿瘤的治疗方面造诣深厚,拥有国际领先规模的脊索瘤诊疗中心。

福教授开创的“筷子技术”显著提高了肿瘤切除率,改善了患者的预后情况。他的“双镜联合”手术,融合了神经内镜与显微镜的优势,在尽可能安全地切除肿瘤的同时,还能很好地保护关键解剖结构。近年来,福教授多次来到中国,开展学术讲座和培训活动。在中国期间,他顺利完成多台示范手术,并进行远程或面对面咨询,手术成果显著,大部分患者预后良好,且未出现并发症。众多患者都在期待福教授的下一次中国之行。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号