最近,23岁的法国小伙子Lucas遇到了点小麻烦。他发现右边舌头下面有点麻麻的,而且舌头似乎还变小了点。刚开始,他以为只是吃东西不小心咬到了,或者睡觉姿势不对压迫到了神经。但几天过去了,这症状不仅没好转,反而更明显了。吃饭时,他感觉食物的味道都没那么灵敏了;跟朋友聊天时,说话也稍微有点含糊。这让Lucas有点担心,于是他决定还是去医院看看,弄清楚到底是怎么回事……

病情回顾

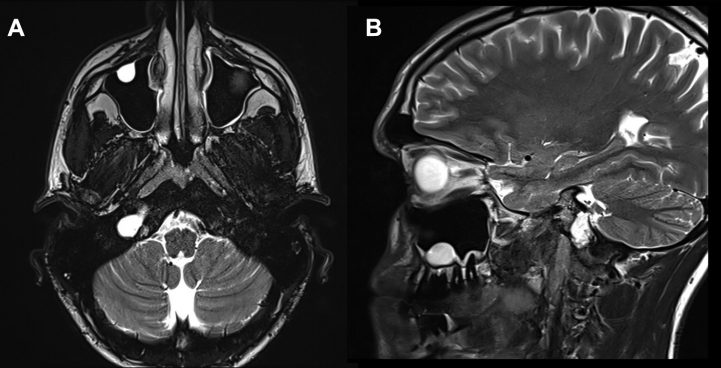

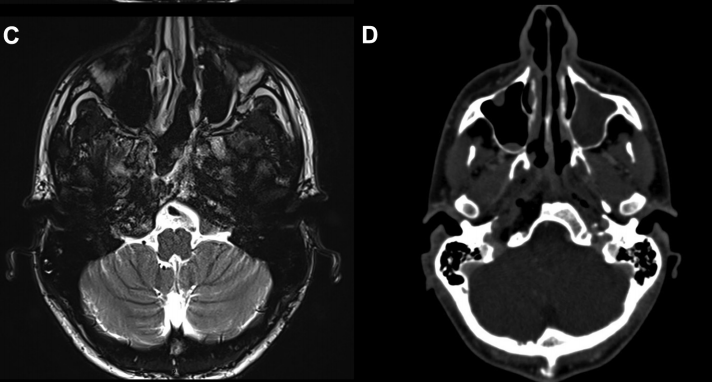

在当地医院,Lucas向医生描述了他的症状,主诉右侧舌下麻痹和舌萎缩就诊。经过MRI影像检查,发现以颈静脉结节为中心的T2高信号和溶骨性病变(图1A和B),考虑软骨肉瘤可能。

术前MR显示以右颈静脉结节为中心病变,位于颈静脉孔内侧。

颈静脉孔区肿瘤为典型的复杂颅底肿瘤,由于解剖的复杂性(重要脑组织、神经和血管密集),手术操作非常精细、难度大、风险高,术后容易发生严重并发症,致残或致死,然而,专业的颅底神经外科医生很少,因此罹患颅底肿瘤的患者往往择医困难。

经过慎重考虑,Lucas选择了INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)颅底手术委员会前主席Sebastien Froelich教授(塞巴斯蒂安·福洛里希教授,福教授)为他进行手术。

福教授手术操作情况

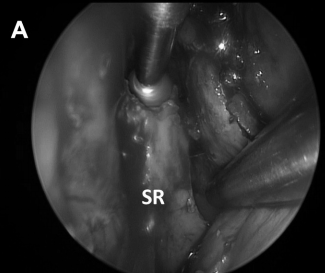

▼进行了对侧单侧入路和宽蝶窦切开术。

▼对斜坡骨下方和横向钻孔磨骨,扩大手术通道,并识别定位及保护右侧翼管神经(钻头上方)。

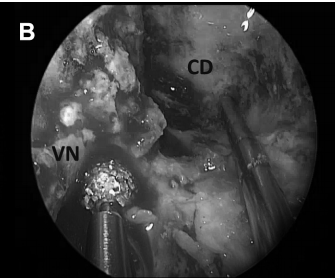

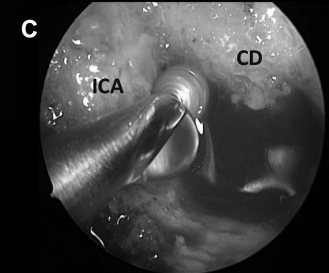

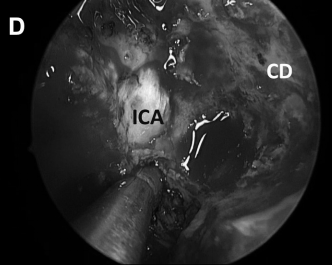

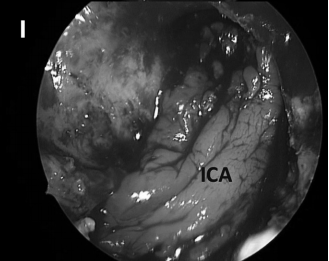

▼在颈内动脉(ICA)后方轻柔钻孔,避免损伤颈内动脉导致出血。

▼切开 ICA颈内动脉 下方的破裂孔处的韧带。

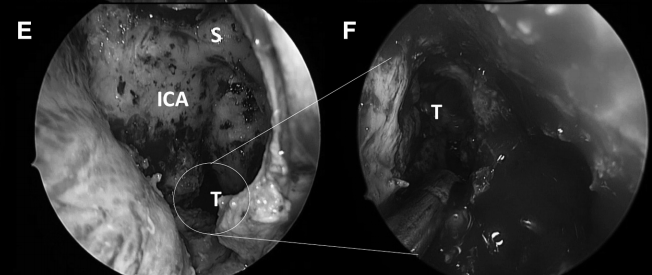

▼从该切口可暴露右颈静脉结节区域的充足手术通道。

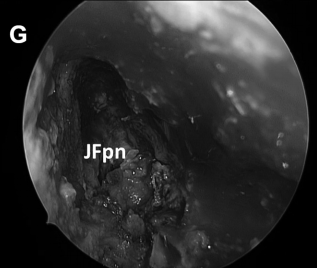

▼然后肿瘤被切除。在图中,可见肿瘤基底部暴露,并且颈静脉孔神经部组织可以通过组织质地来区分。

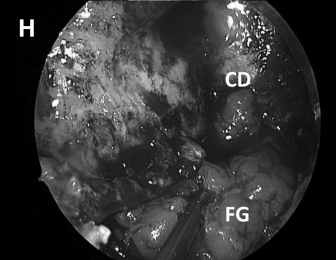

▼首先应用一层 TachoSil 脂肪移植物覆盖。

▼然后使用中鼻甲粘膜进行进行闭合。

CD,斜坡凹陷;S,蝶鞍;SR,蝶嘴;T,肿瘤。

▼术后影像学证实了肿瘤全切和颈静脉孔保留通畅。在这种情况下,神经内镜筷子技术有助于安全有效地暴露、探查神经和斜坡旁颈内动脉,并通过有限且定制的手术入路向下到达对侧肿瘤所在位置颈静脉孔区域。

术后MR证实软骨肉瘤完全切除。

颈静脉孔区手术有何特别之处?为什么这么难?

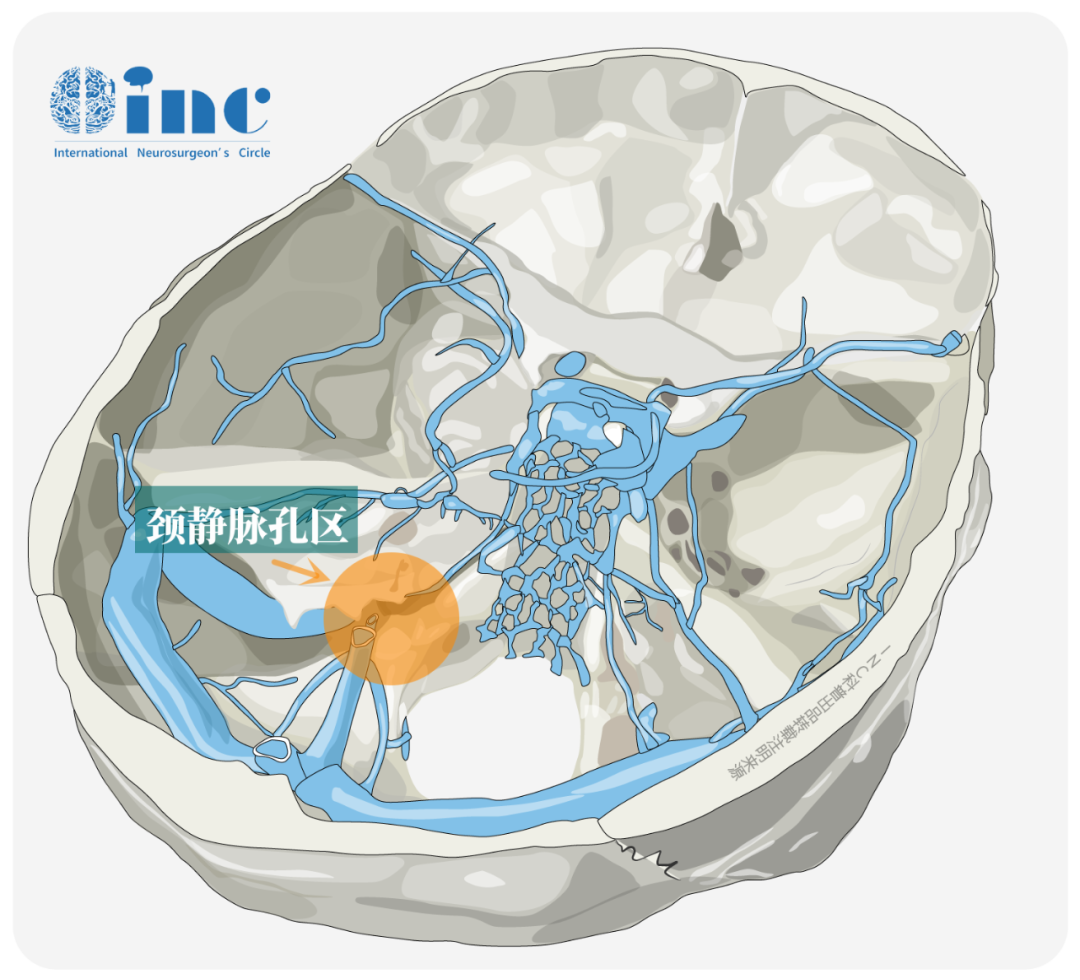

颈静脉孔由前外侧的颞骨岩部和后内侧的枕骨围成,分为较大的居后外侧的静脉部和较小的居前内侧的神经部,两部中间有纤维桥或骨桥分开。

内覆各类神经血管穿行,包括颈内静脉、岩下窦、枕动脉脑摸支、咽升动脉脑膜支、舌咽神经、迷走神经、副神经等毗邻。该区肿瘤多以良性或低度恶性常见,手术切除是其主要治疗手段。

颈静脉孔区肿瘤解剖特点

1)复杂的局部解剖结构:颈静脉孔位于颞骨岩部和枕骨交界处,是颅底的重要孔道之一。此区域通过颈静脉(包括颈内静脉)、下颅神经(如舌咽神经、迷走神经、副神经)等重要结构,因此肿瘤的生长会压迫和累及这些神经及血管。颈动脉、椎动脉等主要供血动脉与此区域接近,手术中易发生血管损伤。

2)肿瘤生长的多样性:颈静脉孔区肿瘤往往生长缓慢,但可以沿着颅底骨性结构生长,并穿透颅底,延伸至颅外的颈部或后颅窝。此外,起体积增大时会影响到多个重要的神经和血管,产生神经功能障碍。

颈静脉孔区肿瘤解剖难点

1)重要神经的保护:手术过程中需要特别小心避免损伤舌咽神经、迷走神经和副神经,这些神经控制着吞咽、发声和其他重要功能。手术难度在于如何完全切除肿瘤的同时,尽量避免或最小化对这些神经功能的损伤。

2)复杂的显微外科操作:由于颈静脉孔区处于颅底深部,手术视野狭窄,且周围解剖结构复杂,手术操作空间有限,需要使用显微手术技术。手术器械的摆放、肿瘤切除的路径以及对血管、神经的精准识别和保护,都是手术成败的关键。

3)出血控制难度大:颈静脉孔区肿瘤血供丰富,且靠近颈内静脉、动脉,手术中出血控制是一大挑战。术中需要精确控制肿瘤供血,以减少术中出血量。

4)颅底重建:颅底骨性结构在肿瘤切除后可能会有缺损,如何有效地重建颅底,防止术后并发症如脑脊液漏等,也是手术的重要部分。

5)术后神经功能恢复:即使手术顺利,部分患者术后仍可能出现神经功能障碍,术后康复和神经功能的恢复是另一个需要考虑的因素。

国际颅底大咖 创新神经内镜“筷子技术”

INC国际福教授创新神经内镜“筷子手法”,为国际神经内镜发展和颅底显微手术技术进步贡献卓著。他在颅底脊索瘤、垂体瘤、脑膜瘤等尤为精通,年纪轻轻就成了国际神外领域手术案例数和成功率前列的专家。

他曾受邀成为全球50多家医学院的课程主任和讲师,将自己神经外科创新性技术和手术经验分享到了世界各个地区,跟随他学习、进修专业技术是很多年轻神经外科医生的向往。

Q:这台手术中筷子技术起到了什么作用?

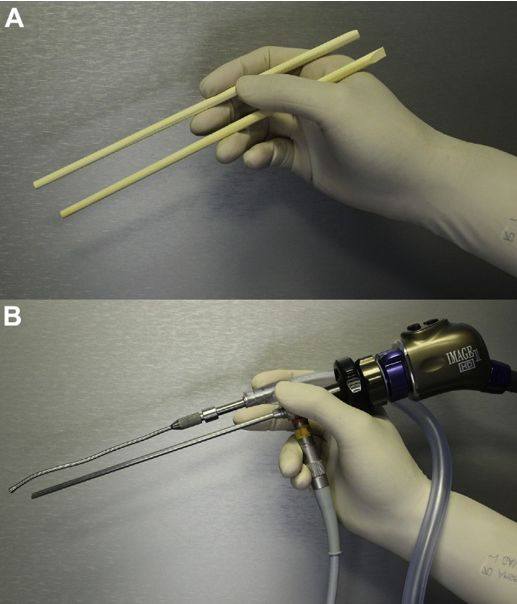

“筷子技术”确实致力于尽可能微创,目标是在不接触鼻内部结构的情况下穿过鼻腔。传统的技术是需要两名手术医生,也就是四只手操作。一名手术医生拿着内镜,另一名手术医生用两只手操作。如果这样做,则需要空间以避免仪器和内镜之间的器械“打架”,而内镜是非常坚硬的。主刀医生会跟着拿着内镜的手术医生去移动,但器械“打架”仍然无法避免。为了避免器械“打架”,就需要在鼻腔内创造更多空间,通常为了达到这个目的,必须要切除部分正常组织。现在为了解决这个问题,福教授及其团队创新了“筷子技术”,可以让术者同时操作“内镜、吸引器、第三个器械”,真正做到“人镜合一”,术者可以控制一切。还可以将内镜的尖端非常靠近仪器的尖端,这可以在执行关键步骤或精细的剥离时提供相当高的精度。

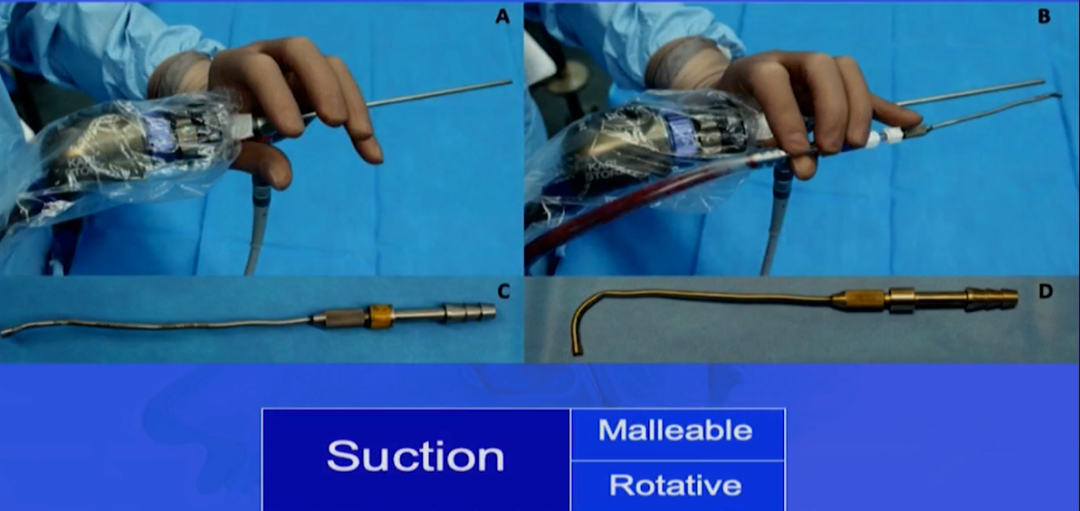

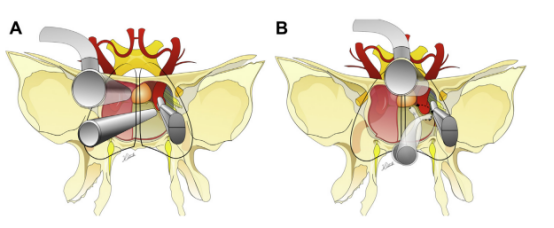

图示为筷子技术,A图表示筷子夹在拇指和手指之间。B图表示内镜和抽吸(或其他器械)可以类似地保持在外科医生的非主导手中。旋转轴与抽吸尖端的远端角度结合可以将小手指运动转换成暴露深度中的360度范围。

筷子技术示意图

虽然通常被标记为微创入路,但扩展内镜经鼻入路通常对鼻结构具有较大的侵入性。大多数研究者认为,在延长鼻内入路后,鼻窦生活质(QOL)显著下降,这反过来又对总体生活质量产生不利影响。越来越多的证据表明,外科手术的复杂性,包括鼻中隔皮瓣的切除和中鼻甲或下鼻甲切除术,会对鼻窦的生活质量产生负面影响。

所以“筷子技术”真正的目的是保护解剖结构,保护鼻内部的结构。如果切除正常的结构就会导致患者出现术后并发症,并且这种情况可能会持续很长一段时间。如果使用放疗,这种病况会更严重。例如,脊索瘤经常使用放射治疗,而放疗会使相关并发症变得更严重并持续更长时间。因此,“筷子技术”的目标是减少手术入路的侵袭性。实现肿瘤切除,并限制手术对鼻窦结构和患者生活质量的影响。

筷子技术,允许外科医生在狭窄的手术走廊中工作,减少器械之间的冲突,并改善手术野的动态感知。下鼻甲、中鼻甲、鼻中隔等软质鼻内结构具有一定的弹性,起到了器械和内镜支架的作用。由于吸力是由鼻内结构控制的,外科医生手指的微小动作(旋转和前后运动)被高精度地传递到吸力的尖端。手术腔越大,需要更多的力量来容纳内窥镜和器械,从而导致精度的损失。

Q:筷子技术的原理和原则

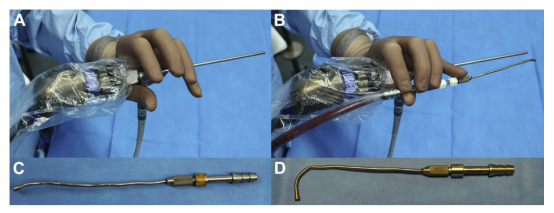

▼图示:用非惯用手握住内镜和吸引器。

(A) 内窥镜放在手掌上,拇指和食指之间。

(B) 手指操纵吸力。

(C) Integra Micro France 鹅颈结构的旋转和可延展吸头。

(D) 可以调整可延展的吸头以增加触及范围并在拐角处工作。

图示:(A) Binostril 和 (B) 使用有角度器械的单鼻孔入路。旋转轴与吸力角度相结合,导致手指的小动作在曝光深度上被放大,并允许 360 度范围。当用拇指和中指和无名指控制时,吸力还可以沿前后方向移动。

福教授“筷子技术”核心:

1)用"非利手"握持吸引器和内镜,避免助手扶镜与主刀器械冲突

2)吸引器的握持方式是多种多样的,主要依据术者的习惯;

3)吸引器头端最好在使用之前弯成 “鹅颈”状

4)光源接头的方向在术中是要视情况调整

国际脑膜瘤大咖

INC国际福教授相关阅读

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号