▲INC巴教授中国行持续进行中,点击图片了解巴教授最新报道

一颗隐匿的“不定时炸弹”悄然潜伏在君宇的颅内。初期微弱的口齿不清,口角歪斜如同狡猾的伪装,让这个年轻人始终未能察觉危险的临近。9年时间,这个桥小脑角区的表皮样囊肿(胆脂瘤)就像暗夜中的掠食者,在无声无息中积蓄力量,等待着致命一击的时刻。未曾预料这个不断膨胀的肿瘤最终将魔爪伸向了他脆弱的生命中枢:脑干——严重压迫脑干,使其变形。脑干是人体的“生命中枢”,主管呼吸、心跳、意识、感觉等重要功能。如果肿瘤进一步发展,可能会引起意识障碍、肢体偏瘫等严重的神经功能障碍……持续头晕、耳鸣,背痛……让他更加意识到问题的严重性。

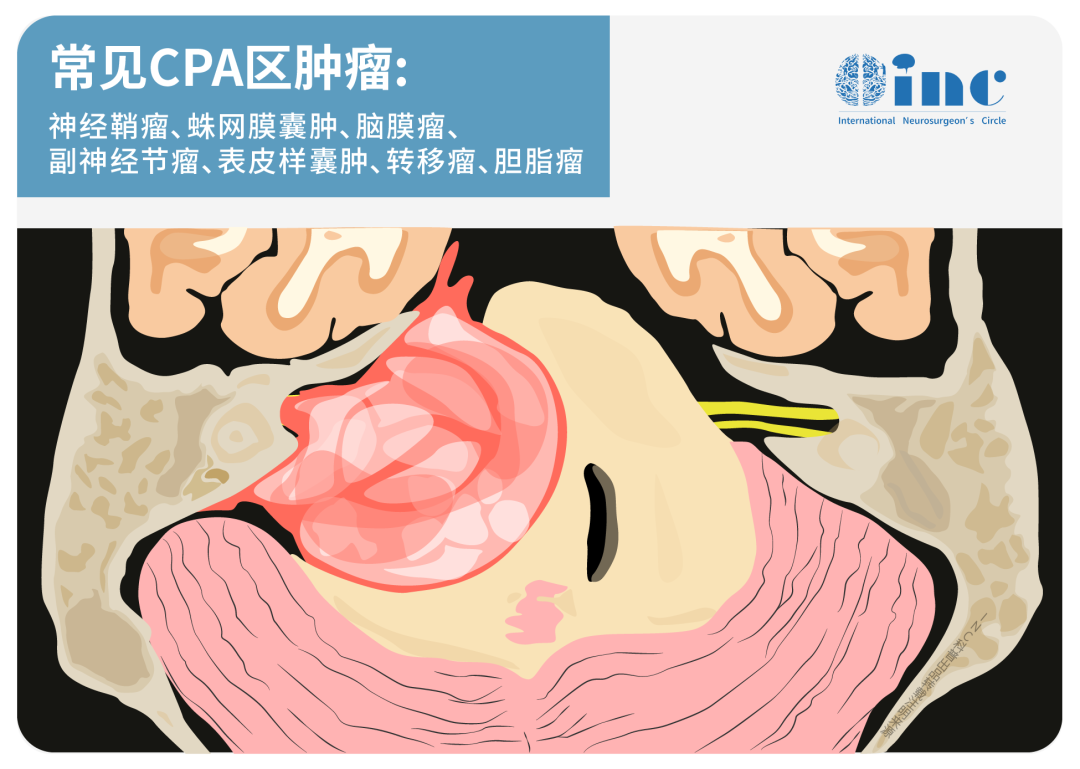

在被称为“血腥三角”的桥小脑角(CPA)区,因其生长位置特殊,邻近脑干,肿瘤与重要神经、血管关系紧密,手术难度大。增大的肿瘤将重要结构推移位和包裹,致使手术中辨认和保护神经血管存在困难。术中操作不当,常有重要血管损伤危及生命或面听、后组颅神经损伤而出现面瘫及听力丧失等严重并发症。

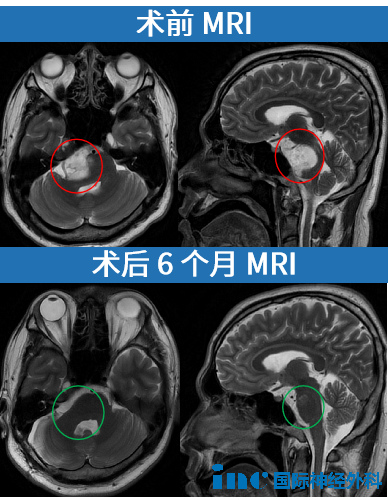

当肿瘤成功的切除,神经功能保护完好。帅气的君宇重新展露笑容时,曾经歪斜的嘴角已恢复自然弧度——那个从19岁起就困扰他的口角歪斜以及口齿不清等,也终于随着十年的病痛一起烟消云散。术后影像也令人欣慰:原本被挤压变形的脑干,如今重新舒展,恢复了近乎正常的形态。这个战胜“恶魔”的年轻人,终于迎来了生命的涅槃重生。

被忽视的小症状,“潜伏”9年的恶魔发现时已严重压迫脑干

29岁君宇至今仍记得2015年那个普通得不能再普通的一天,旁人的一句:“你最近说话怎么有点含糊?”让他短暂陷入思考。此外,他还发现嘴角似乎比往常歪了一点。此时年仅19的他,年轻的身体总让人心存侥幸——“也许只是太累了?”没有疼痛,没有晕眩,生活依旧如常。这个小小的异常,被他轻轻搁置在记忆角落,一放就是九年。然而,这个被忽视的小症状,却是他大脑深处一个正在缓慢生长的肿瘤发出的第一次警告。

9年后,当君宇站在神经内科诊室里,医生检查眼球活动时……

“你的眼球有震颤,”医生皱眉,“需要立刻做CT。”

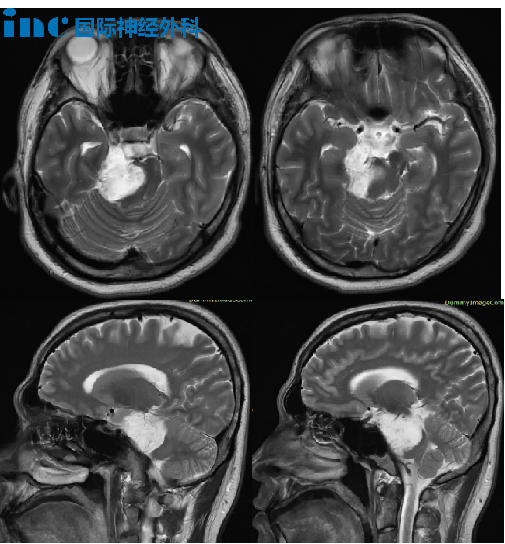

影像上的异常像一记闷拳——脑干区有一团不该存在的阴影。进一步核磁共振检查结果让所有人都倒吸一口凉气——一个巨大的表皮样囊肿正盘踞在他的右侧桥小脑角区,脑干和第四脑室已被严重压迫。

“可能是颅内胆脂瘤,”医生敲了敲片子,“它已经压迫关键结构,必须手术。”

“手术?开颅?”君宇的脑海中瞬间闪过无数可怕的想象。而更令他不安的是,这段时间他不仅持续头晕,还开始出现耳鸣,最近更是莫名感到左侧背部剧痛。虽然心脏检查一切正常,但止痛药也只能暂时缓解症状。

胆脂瘤又称表皮样囊肿,是一种罕见、组织学上良性且生长缓慢的中枢神经系统先天性肿瘤。由于生长缓慢,表皮样囊肿可能相当长时间内不会被临床察觉。但一旦被发现,其病变往往已经扩展至周围的神经和血管,具有“见缝插针”的特点,因此目前对于颅内胆脂瘤最大的挑战就是如何做到一期全切肿瘤。

胆脂瘤以手术切除为原则。要争取全切除,因为囊肿包膜是生长活跃的部分,且早期全切预后较好。但是桥小脑角(CPA)区肿瘤被邻近的重要神经血管所缠绕,解剖结构复杂,完整肿瘤且不伤及周边脑干、神经和血管,手术的每个细节都至关重要。

临床状态良好,就不需要手术吗?“这个巨大占位已经扭曲脑干!”

在病友的推荐下,君宇找到了INC巴教授。当教授仔细研究了影像资料后指出:“从影像学表现来看,这是一个典型的右侧桥小脑角区表皮样囊肿,严重压迫脑干,有明确的手术指征!虽然患者目前的状态良好,有些人可能会认为(手术)并不紧急,但这恰恰可能存在危机。”教授特别强调,“脑干受压就像一颗不定时炸弹,可能在毫无预警的情况下突然恶化,造成脑干功能障碍。一旦发生可能伴随严重的神经功能障碍!患者应该认真考虑这个问题!”

为何一个严重压迫脑干、如此巨大的囊肿居然潜伏了9年,甚至此前并没有明显症状。

其实,很多人甚至只是偶然体检时查出有脑肿瘤,平时并没有多大的症状,于是在治疗上也就不太着急。甚至对于医生提醒的肿瘤发展后可能造成的危害也不太在意,通过定期复查来监测病情进展,等到明确的恶化信号后再采取行动。

【事实上】这种策略可能让患者在病情突然恶化时措手不及,错失最佳治疗时机。

影像的“平静表象” VS 肿瘤的“暗流涌动”:影像学检查的结果往往滞后于肿瘤的真实进展,且更多反映的是肿瘤体积的变化,而难以捕捉到肿瘤性质的细微恶化。当影像上观察到体积增大时,肿瘤可能已发生级别升级或侵袭性增强。

症状的“安全假象”VS肿瘤的“隐形威胁”:由于大脑强大的代偿机制,症状的出现往往滞后于肿瘤的真实进展,这让许多患者误以为“无症状即安全”。然而,脑肿瘤具有持续生长的特性,临床上不少患者因早期无症状而忽视治疗,直到出现头痛、复视、步态不稳等压迫症状,甚至因脑干受压导致昏迷或生命危险,才惊觉病情已至危局。一旦错失早期干预的“黄金窗口期”,肿瘤体积增大、级别升高,治疗难度将成倍增加——症状越重,手术风险越高,术后功能恢复也越困难。点击阅读:没症状≠没危险,症状轻≠不用手术!了解一下脑瘤恶化概率有多大

可以想象,一个本该可以在脑肿瘤早期获得长期生存乃至“治愈”效果的病人,由于治疗上的“拖延”,硬是“拖”成了三五年甚至三五个月的生存期,这样的后果只能是一声叹息。脑瘤治疗是一场与时间的博弈,主动出击的关键在于——抓住影像“平静期”背后的治疗先机,而非被动等待症状的“最后通牒”。

“血腥三角”CPA区成功示范手术!术前症状基本恢复

这颗潜伏九年的“不定时炸弹”,终于到了必须拆除的时刻。

关于手术风险,巴教授进行了专业而详尽的说明:“手术可能带来的风险主要包括听力损失、面神经麻痹以及外展神经损伤导致的复视。虽然这些并发症的发生概率仅有3%-4%,但我们必须坦诚告知。”教授特别补充道,“值得庆幸的是,即便出现这些并发症,经过数周至数月的恢复期后,是完全有机会恢复的!”

技艺高超的主刀医生会在术中神经电生理监测下对肿瘤进行-充分暴露、阻断肿瘤血供、将肿瘤与神经剥离、囊内切除、分块切除等精细操作,不损伤神经,保留神经的解剖完整性和功能的前提下安全切除肿瘤。

这台示范手术最终由巴教授主刀顺利完成,病灶得到成功切除。术后情况也印证了教授的预判:虽然出现了暂时性的神经症状,但都在三个月内完全恢复,与术前评估一致。更令人欣慰的是,君宇的整体恢复情况超出他的预期,术前困扰多年的症状基本消失。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号