原本被认为是小手术的脑瘤经鼻内镜手术,却因脑脊液漏的问题,让患者陷入了漫长的痛苦之中。有些患者如同被限制了行动自由,只能长时间躺在床上,稍有不慎,透明的脑脊液就会从鼻腔流出。这不仅会带来身体上的不适,更严重的是可能引发颅内感染,甚至危及生命。令人无奈的是,很多患者选择微创手术本是期望能快速恢复健康,如今却连打个喷嚏都要小心翼翼。

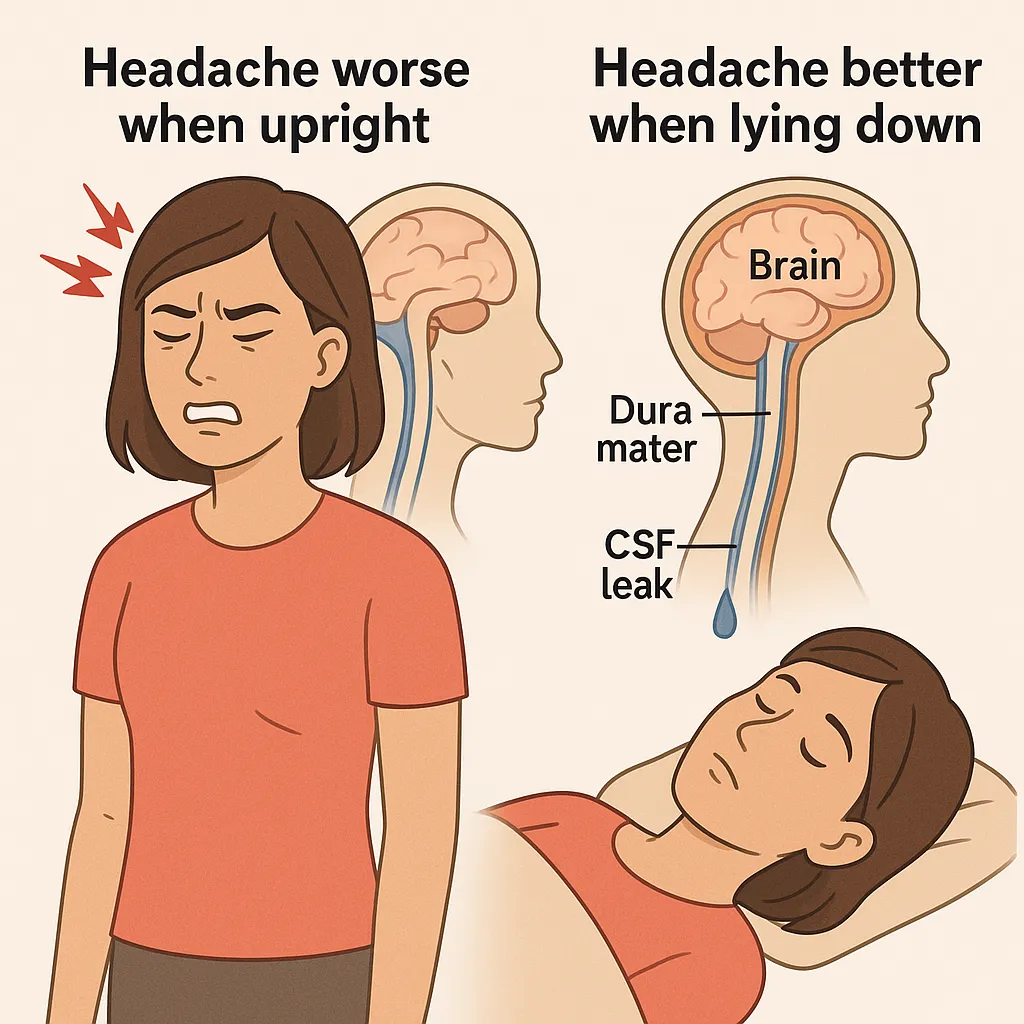

脑脊液在颅腔内起着“缓冲垫”的作用,能够让大脑悬浮在其中,减轻压力并起到缓冲效果。当脑脊液减少,比如出现脑脊液漏的情况时,大脑就会失去这种“浮力”的支撑,出现下垂(brain sagging)现象,进而牵拉那些对疼痛敏感的结构,像脑膜、血管以及神经等,最终导致头痛。而且,站立或坐起时,由于重力的作用,脑组织下移会更加明显,牵拉感增强,头痛也会加剧;而平卧时,重力影响减弱,大脑会相对“上浮”,牵拉感减轻,头痛症状也会有所缓解。

近20年来,神经内镜下经鼻切除颅底肿瘤手术取得了显著的发展。然而,如何在彻底切除肿瘤的同时,做好术中颅底的可靠重建,降低因硬脑膜缺损导致的脑脊液漏、颅内感染风险,以及减少鼻窦并发症,仍然是经鼻颅底手术技术的重点和难点。那么,为什么会出现脑脊液漏这种情况,又该如何预防呢?对于这类严重的并发症,早期进行有效的处理,远比延误时机再处理要好得多,能够避免许多更严重的后果。当然,技术精湛的神经外科医生能够大幅减少这类并发症的发生,但如果并发症已经发展到很严重的程度,即便医术高超,有时也会感到棘手。

经鼻内镜手术真的微创吗?为何后遗症如此严重?

部分患者在接受经鼻内镜手术后,发现鼻孔总有清亮的液体流出,还以为只是普通的流鼻涕,实际上,这很可能是发生了脑脊液鼻漏。

有的患者分享经历时提到:“经鼻内镜做微创术后,感染、发烧以及脑脊液漏液的几率都很高。要是漏液前两次修补都不成功,第三次可能就危及生命了。”还有人表示:“我老公做完手术当天就发高烧,出现颅内感染,持续发烧了十几天,还面临脑脊液漏、激素失调、尿崩等问题。持续的漏液存在很大的感染风险,在医生的建议下,进行了第二次颅底重建脑脊液鼻漏修补手术。可术后第二天又发高烧,再次出现颅内感染。我老公平时特别爱锻炼身体,身体一向很好,没想到经历两次手术就变得这么脆弱。”也有患者家属吐槽:“我爸做的是经鼻蝶手术,术后结痂脱落时大出血,差点丢了性命,血就像水龙头流水一样。这真的是微创手术吗?后遗症这么严重,感觉比开颅手术还可怕。”

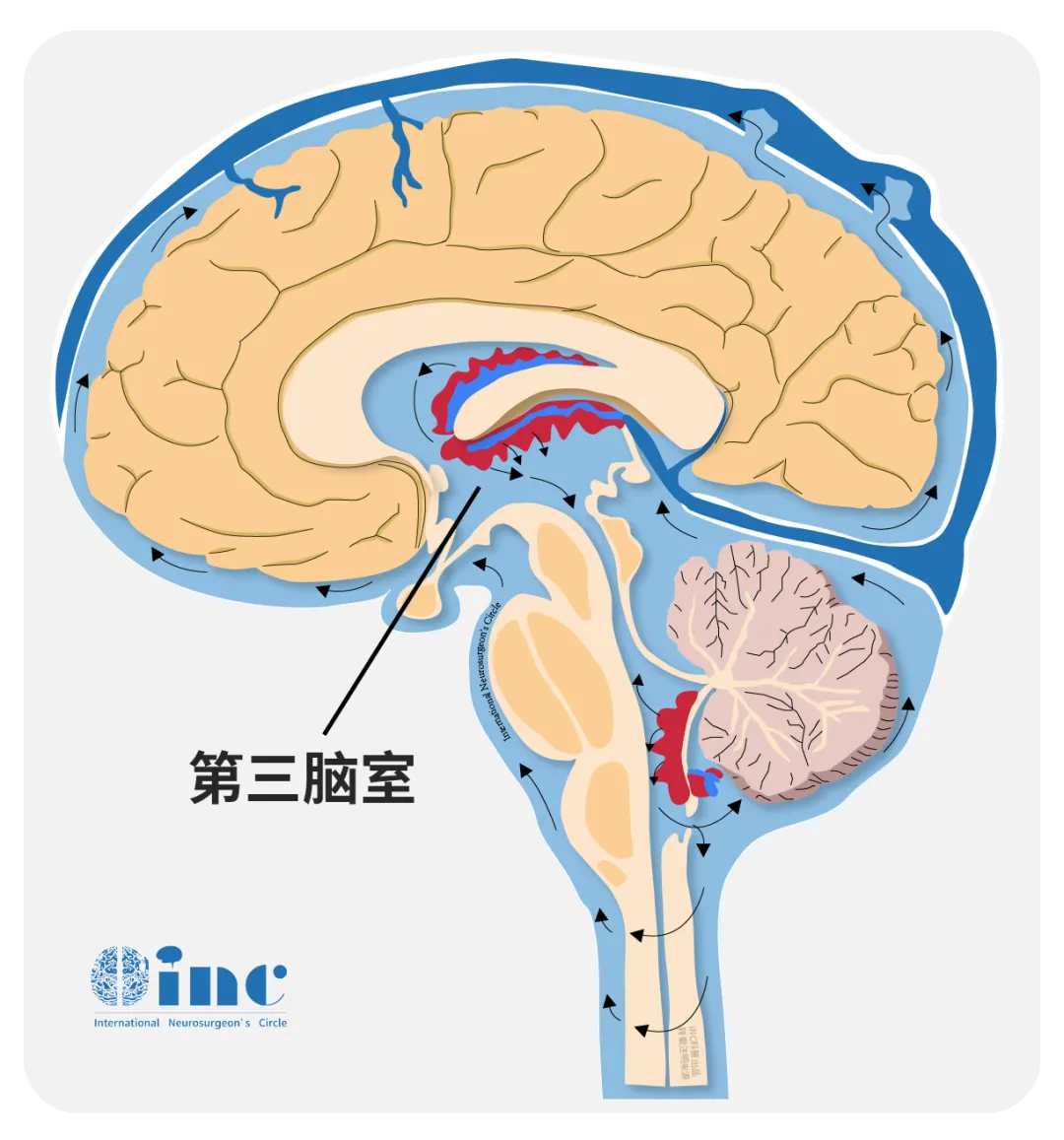

脑脊液是由侧脑室中的脉络丛产生的无色透明液体,它充满在各脑室、蛛网膜下腔以及脊髓中央管内。脑脊液不仅能够为脑细胞提供营养,带走脑组织的代谢产物,调节中枢神经系统的酸碱平衡,还能缓冲脑组织和脊髓所受的压力,对脑组织和脊髓起到保护和支持的作用。

以经鼻内镜手术切除垂体瘤为例,如果手术过程中垂体上方的蛛网膜层鞍隔破损,脑脊液就会顺着漏口从鼻腔流出,从而导致术后出现脑脊液鼻漏。要是修补不及时,颅腔就会通过鼻腔与外界相通,一旦引发颅内感染并发症,可能会造成严重的后果,甚至致残或致命。

脑脊液漏的常见症状包括鼻腔或耳道有清水样或者淡红色液体流出;患者常伴有头痛等不适症状;随着病情的加重,还有可能出现颅内压增高等颅脑系统症状;部分患者可能会伴随嗅觉丧失、听力减退、失明、面瘫等神经损伤症状。不过,出现这些症状并不一定就意味着是脑脊液漏,需要根据患者的外伤史、手术史、临床症状和体征等多方面因素进行综合评估。准确诊断脑脊液漏,需要进行定性诊断和定位诊断。

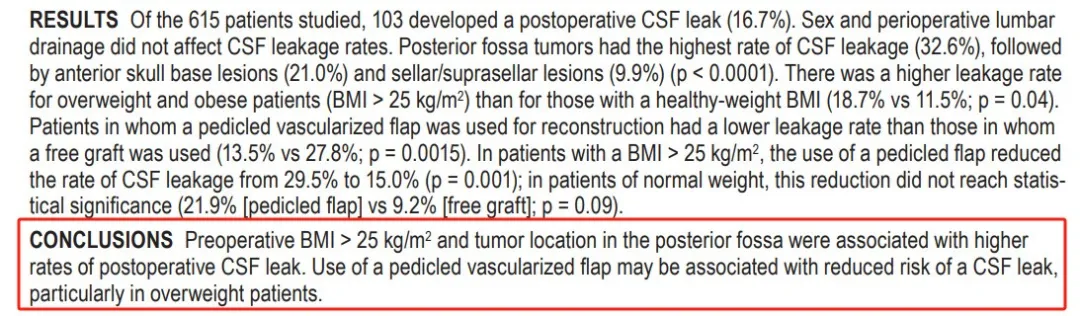

有一项名为《内镜经鼻颅底外科术后脑脊液漏相关危险因素》(《Risk factors associated with postoperative cerebrospinal fluid leak after endoscopic endonasal skull base surgery》)的研究,选取了1997年1月至2012年6月接受“内镜下经鼻颅底肿瘤切除术”的患者进行回顾性分析。研究人员采集了患者的基础人口统计学数据,涵盖体重指数(BMI)、肿瘤病理、重建技术、腰穿引流以及预后等方面。研究结果显示:术前BMI>25kg/㎡以及肿瘤位于后颅窝,这两个因素与术后脑脊液漏发生率增高相关;而使用带血管蒂皮瓣进行颅底重建,可能会降低脑脊液漏的风险,尤其是对于超重患者。

在这项研究涉及的615名患者中,有103名患者术后出现了脑脊液漏,发生率为16.7%。研究还发现,性别和围手术期腰穿引流对脑脊液漏发生率没有影响。其中,后颅窝肿瘤患者的脑脊液漏发生率最高,达到32.6%,其次是前颅底病变患者,发生率为21.0%,鞍区/鞍上病变患者的发生率为9.9%(p<0.0001)。超重和肥胖患者(BMI>25kg/m²)的脑脊液漏发生率(18.7%)高于体重正常的患者(11.5%,p=0.04)。使用带血管蒂皮瓣进行重建的患者,脑脊液漏发生率(13.5%)低于使用游离移植物重建的患者(27.8%,p=0.0015)。对于BMI>25kg/㎡的患者,使用带血管蒂皮瓣可将脑脊液漏发生率从29.5%降至15.0%(p=0.001);而在体重正常的患者中,这种降低没有达到统计学意义(使用带血管蒂皮瓣的患者发生率为21.9%,使用游离移植物的患者发生率为9.2%,p=0.09)。

在临床实践中,脊索瘤经鼻内窥镜手术的脑脊液漏发生率曾经较高,约为50%。不过近年来,随着医疗技术的进步,这一概率已经下降到了10%左右,但脑脊液漏依旧是该手术的主要问题之一。多年前,福洛里希教授开创了一项前沿技术,在神经内镜手术中缝合切口,这一手术技巧大大降低了脑脊液漏的风险和术后死亡率。福教授表示,尽力最大程度缝合切口,缝合3个切口大约需要45分钟,虽然花费时间,但对患者来说是非常值得的,因为可以有效降低脑脊液漏的风险和术后死亡率。

梅菲尔德教育与研究基金会开办的Keller讲习班,福教授在担任辛辛那提大学Keller讲习班讲师期间,多次讲授颅底手术方法。业内评价福教授:“国际上,可能很少有人比福洛里希教授更了解这个复杂而神秘的颅底区域了。”

福教授及其神经外科手术团队回顾性研究了1991年至2020年在其医院接受手术治疗的斜坡和颅颈交界区脊索瘤患者,分享了他们29年来治疗这类疾病的经验。脑脊液漏是颅底脊索瘤手术后常见的并发症之一,尤其是在内镜经鼻入路手术后,相关研究数据显示其发生率在0%至35.3%之间。在福教授团队的研究中,开颅手术和经鼻内镜手术脑脊液漏发生率为12.1%,内镜经鼻入路脑脊液漏发生率为14.8%。

脑脊液渗漏的预防是颅底脊索瘤手术面临的主要挑战,因为脑脊液渗漏会增加脑膜炎的发病风险,而脑膜炎可能导致较高的发病率和死亡率。随着时间的推移,内镜鼻内颅底重建技术不断改进,从文献报道的数据来看,脑脊液渗漏总体呈下降趋势。福教授团队还发现,术中采用Cavallo等人描述的3F技术(Fat,Flap,Flash),可以将脑脊液漏发生率从21.1%降低至11.3%。

面对可能发生的脑脊液漏,福教授如何制定个性化手术策略?

福教授强调:“必须清楚地认识到脑脊液漏对患者的危害,它有可能引发脑膜炎。我们要关注每一种手术存在的弊端,内镜手术并非适用于所有情况。医生不能为了个人成就而盲目挑战高难度手术,这对患者没有好处,一定要谨慎对待。”在福教授看来,颅底手术乃至所有手术,目的都不是单纯切除肿瘤,而是为了帮助患者恢复健康。

在一些情况下,单一的手术方法可能无法彻底切除大部分肿瘤。这时,医生可能需要选择切除部分肿瘤;而在另一些情况下,则可能需要结合两种手术方法,以实现更彻底的肿瘤切除。福教授始终将“为患者而战”的理念融入到每一位患者的治疗过程中,根据患者的具体情况,为他们量身定制个性化的治疗方案。凭借丰富的经验和创新精神,福教授还发明了神经内镜“筷子手法”,在手术时有时会同时使用三种器械。

福教授不仅在鼻内手术中运用神经内镜,在经颅手术中也会使用。当无法完全切除肿瘤时,福教授会联合放射肿瘤学的同事,采用靶向治疗的方式消灭剩余的肿瘤组织,以此提高患者的预后效果,改善患者的生活质量。

以37岁的Carol为例,她在体检时被确诊为颅颈交界区脊索瘤。在患病期间,Carol经历了4次手术和多次化疗,但肿瘤依旧没有被根除,反而扩散到了大脑斜坡、椎动脉、岩尖、脑干等复杂且关键的部位。由于手术难度大、风险高、治愈率低,之前为她做手术的医院不愿再为其进行手术。

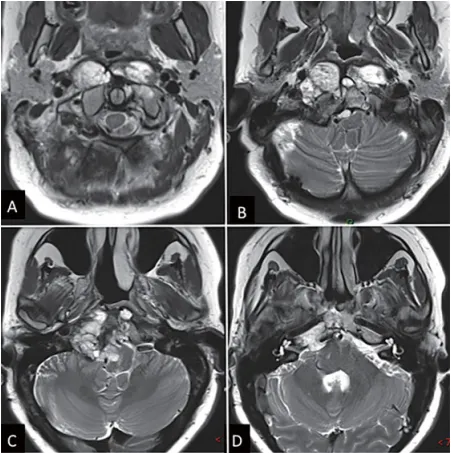

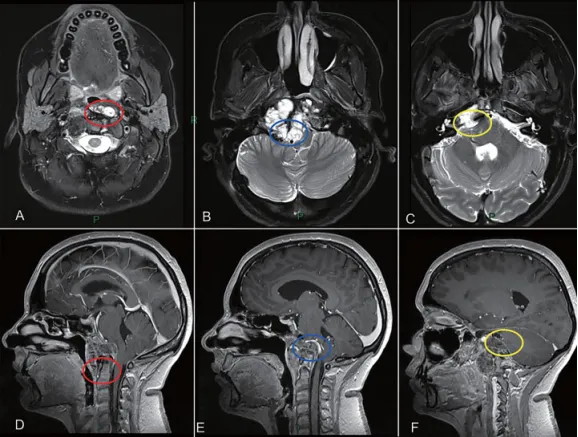

Carol查阅了大量资料,了解到福教授在颅颈交界区手术治疗方面有着众多成功案例,于是向福教授寻求帮助。MRI检查显示,Carol的肿瘤位于下斜坡,并向周边广泛扩散,右侧C1和C2、岩尖水平都有肿瘤存在,右侧椎动脉被肿瘤包裹,脑干也受到了压迫。CT扫描结果也显示,骨质有广泛的肿瘤浸润。

面对如此复杂凶险的脑部肿瘤,单一的手术入路无法满足手术需求。福教授及时调整治疗方案,采用分阶段治疗策略:对于以中线为主的肿瘤,先进行经鼻内镜手术;然后,在内镜辅助(EA)下,通过远侧开颅手术处理向侧方延伸的肿瘤。这种将经鼻内镜手术和传统开颅术相结合的方式,能够更广泛、更安全地切除肿瘤,尤其适用于像Carol这样的疑难手术。

在第一阶段的经鼻内镜手术中,由于Carol之前接受过经鼻内镜手术,且在颅底重建时使用了鼻中隔黏膜瓣,导致硬膜内和硬膜外间隙之间以及通过粘连性瘢痕很难获得清晰的解剖剥离平面。因此,手术开始时,医生取了对侧的鼻中隔黏膜瓣。手术过程中发现,硬脑膜高度纤维化,肿瘤浸润到硬脑膜平面,医生沿着硬脑膜骨膜层将肿瘤切除。术中出现了轻微的脑脊液漏,医生采用脂肪和切取的鼻中隔黏膜瓣进行多层缝合,有效防止了脑脊液漏。这次手术后,Carol没有出现新的神经功能缺损、颅神经功能障碍或脑脊液渗漏的情况。

第二阶段的开颅手术安排在第一次经鼻内镜手术后1个月。之所以选择间隔较长时间,是为了让脂肪移植能够更好地炎症愈合,鼻中隔黏膜瓣也能修复,避免在后续开颅手术中出现脂肪移植物移位、鼻中隔瓣被破坏,从而导致意外的脑脊液漏。经过定期的内镜复查,发现3周后皮瓣固定良好,没有出现内镜手术并发症。于是,在第一次手术1个月后,医生采用远外侧入路切除侧方剩余的肿瘤,最大程度地安全切除了肿瘤,术后3年肿瘤未复发。

福教授的内镜技术有几个关键要点:一是角度镜的应用以及“筷子技术”的发明;二是创新的鼻黏膜修复技术;三是有效改善硬脑膜的水密性。福教授凭借精湛的医术,被同行赞誉为“国际神经内镜及颅底手术的天才教授”,年纪轻轻就担任了世界神经外联合会(WFNS)颅底手术委员会主席。福教授擅长通过神经内镜和显微镜联合手术治疗颅底疑难肿瘤,他提出的神经内镜“筷子手法”,能够根据手术需求选择不同角度的手术器械,充分利用人体自然空腔,同时保留解剖结构,在降低手术并发症和后遗症的同时,提高了肿瘤切除率,降低了复发风险,为患者带来了更好的预后和生活质量。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号