在进入小儿神经外科办公室时,有时会遇到令人意外的景象——办公桌上整齐地摆放着几颗白色牙齿。对此感到惊讶的人可能会疑惑:神经外科并非牙科,为何会出现牙齿?实际上,这些牙齿并非儿童脱落的乳牙,而是从一名5岁男孩颅内手术中取出的组织。

开颅手术中可能发现多种意想不到的组织成分——另一则案例中,儿童开颅术后竟从颅内取出小骨块及毛发组织。这是否意味着寄生现象?事实上,此类手术发现通常源于一种特殊的儿童颅内肿瘤——畸胎瘤。

6月龄男婴颅内畸胎瘤案例

术前情况

患儿小天承载着全家希望出生,但在6个月大时遭遇突发状况。一次家庭出游后,他开始频繁呕吐,平均每日2-3次。当地医院医生初步诊断为普通感冒,但居家观察后症状未见改善。

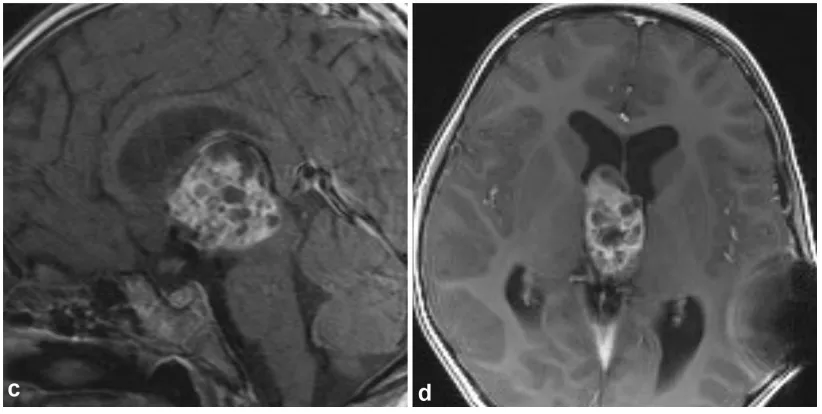

随着患儿精神状态持续萎靡,父母带其辗转求医。一名儿科医生发现小天头围异常增大,进一步检查提示脑室扩大及脑积水。随后的磁共振成像(MRI)扫描证实,其松果体区存在肿瘤性病变,确诊为畸胎瘤。

手术治疗

鉴于脑积水症状严重,医生首先为小天实施脑室外引流术,以降低颅内压并保护脑组织。然而肿瘤持续存在威胁其健康发育。

随后,小天转诊至James T. Rutka鲁特卡教授所在的儿童医院。教授详细评估病例后,确认其手术团队可安全切除该肿瘤,并制定了周密的围手术期管理、术后护理及康复训练计划,显著缓解了患儿父母的焦虑。

手术采用枕部经小脑幕入路(Occipital transtentorial Approach)开颅,技术难度较高。最终,鲁特卡教授成功实现了肿瘤最大程度切除。手术成功消息令小天父母喜极而泣。

术后恢复

术后一年余随访显示,小天已恢复健康活泼状态。教授告知其父母,患儿未来可如正常儿童般生活学习。手术疗效显著,后续仅需定期返院复查。

畸胎瘤临床特征

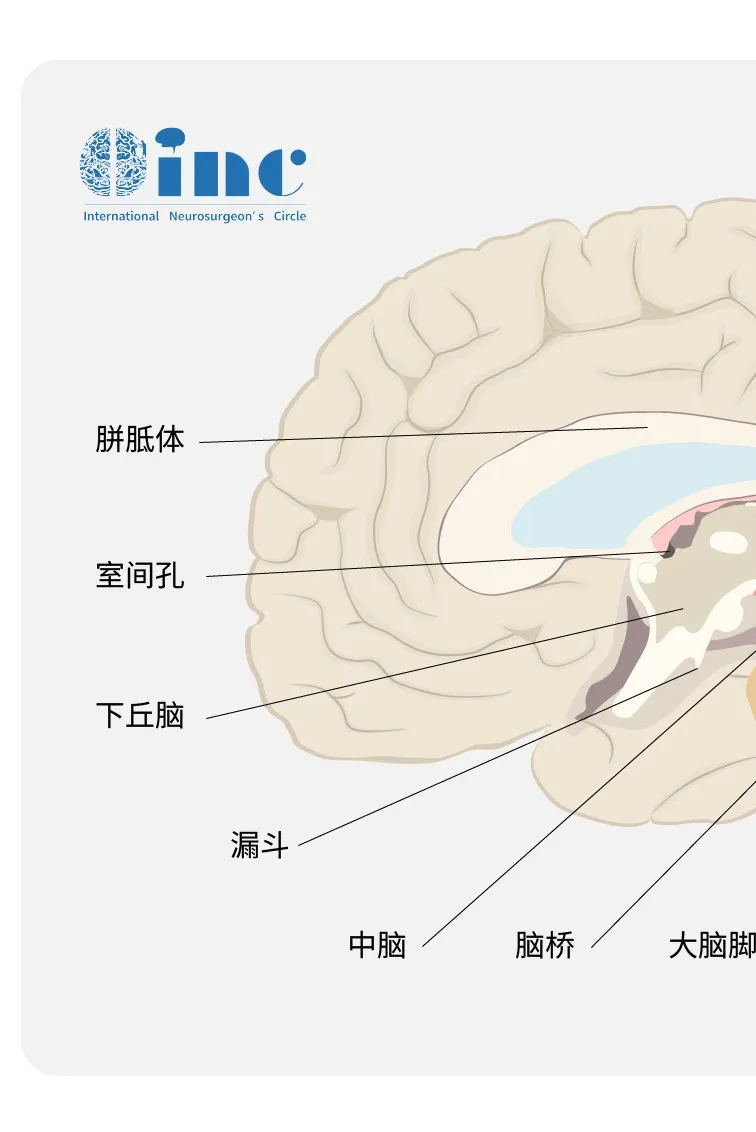

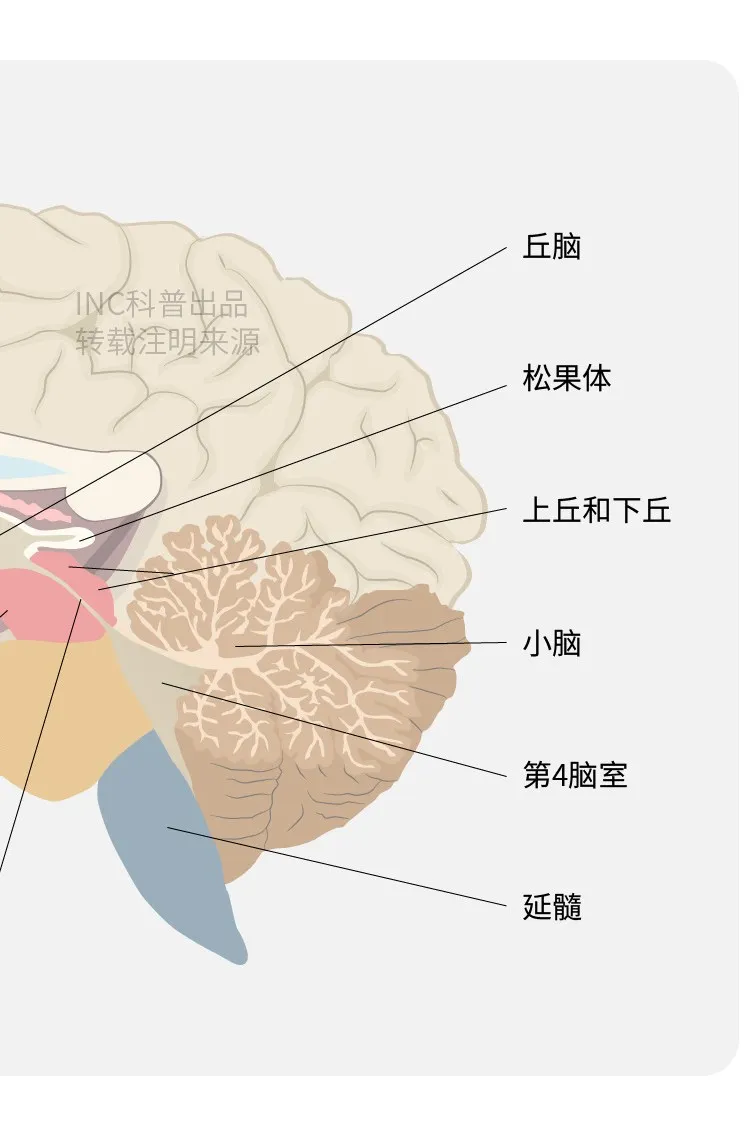

颅内畸胎瘤是颅内生殖细胞肿瘤的亚型之一,由多胚层组织构成的先天性肿瘤,常见于松果体区或第三、四脑室。

畸胎瘤主要分为成熟型、未成熟型及恶性型。成熟畸胎瘤属良性,未成熟畸胎瘤则具有潜在恶性倾向。

畸胎瘤易阻塞脑脊液循环通路,引发脑积水。多数患儿以颅内压增高为首发症状,表现为头痛、恶心、呕吐,眼科检查可见双侧视乳头水肿。

畸胎瘤的影像学特征显著:颅脑X线平片多显示颅内压增高征象,若发现牙齿、小骨块或钙化影,则高度提示定性诊断。此外,胎儿畸胎瘤通常在孕20-24周产检中发现,且多为良性。

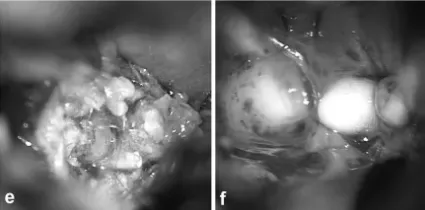

畸胎瘤内含的牙齿、骨骼、毛发等组织,源于胚胎期生殖细胞异常分化。简言之,本应发育为牙齿、骨骼、毛发的细胞,在胚胎发育过程中异位生长。

内镜下可见肿瘤内的毛发和牙齿

儿童成熟畸胎瘤的根治性治疗为手术全切,因该类型对单纯化疗反应不佳。未成熟畸胎瘤亦可选择积极手术切除,术后辅助治疗多用于高级别病例。

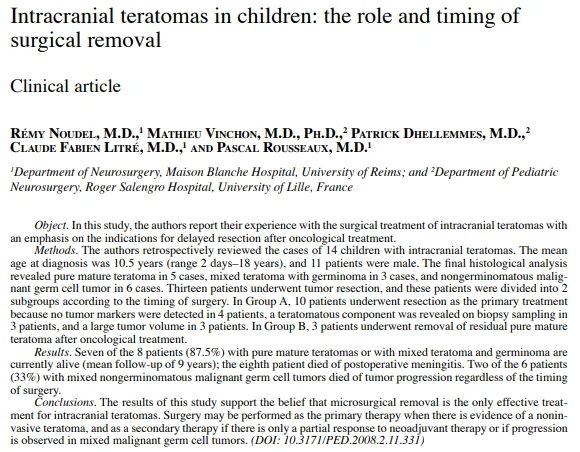

《J Neurosurg Pediatr》发表的研究证实,显微外科手术切除是颅内畸胎瘤的有效治疗方式,尤其适用于良性类型。若肿瘤对辅助治疗反应不佳或出现进展,可采用手术联合辅助治疗方案。

颅内畸胎瘤总体预后良好。成熟畸胎瘤5年生存率达100%,10年生存率为92.9%;未成熟畸胎瘤5年生存率为67%;恶性畸胎瘤10年生存率为70.7%。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号