一场突发的怪病,令24岁女孩莉萨陷入长达九年的痛苦困境。

这位本应青春洋溢的年轻女性,自15岁起即遭受面肌痉挛的困扰——其眼睑会不受控制地剧烈跳动,嘴角频繁歪斜,整张面部仿佛被无形力量牵引,连最基本的微笑也成为一种奢望。面肌痉挛对如此年轻女性的具体危害体现在哪些方面呢?

社交恐惧:

每当与人交谈时,其面部肌肉便会突发抽搐,引来异样注视。久而久之,她开始躲避聚会、拒绝拍照,甚至不敢与他人目光接触。曾经性格开朗的她,逐渐变得沉默寡言。

学业受阻:

课堂学习中,眼睑的跳动令其难以集中精神;考试期间,面部的痉挛更使其无法专注作答。

心理阴影:

镜子成为其最恐惧的物品,因为每次照镜都会目睹自身扭曲的面容,焦虑与抑郁情绪如影随形。

生活失控:

进餐时,突发的抽搐可能导致食物自嘴角溢出;饮水时,不受控的面部动作常引发呛咳。即便在睡眠中,肌肉的抽动亦会将其惊醒。

九年间,这位本应如花绽放的少女,每日都在与“失控的面容”抗争。直至遇到INC国际神经外科医生集团旗下组织世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会前主席Henry W.S. Schroeder(施罗德)教授团队,其人生方迎来转机……

罕见病因国际内镜专家如何应对?胶质瘤手术风险“高”在何处?

您或许知晓血管压迫可导致面肌痉挛,但存在一种更为隐匿的病因——蛛网膜弯曲,悄然压迫神经!

何为蛛网膜弯曲?

蛛网膜是覆盖于大脑表面的一层薄膜,通常状态平整光滑。但在特定情形下,其可能异常增厚、折叠或弯曲,直接对面神经形成压迫,诱发神经异常放电,导致顽固性面肌痉挛。

其为何较血管压迫更为棘手?

MRI难以检出:血管压迫在MRI上通常可见,然蛛网膜弯曲极其细微,常规扫描几乎无法识别,必须依赖高精度神经内镜探查。2、隐蔽性强:其可能藏匿于神经背侧或深部,即便开颅手术中肉眼亦可能遗漏,唯内镜可精准定位。3、常规治疗无效:标准微血管减压术(垫离血管)对其无效,必须精确切断弯曲的蛛网膜束带方能根治。

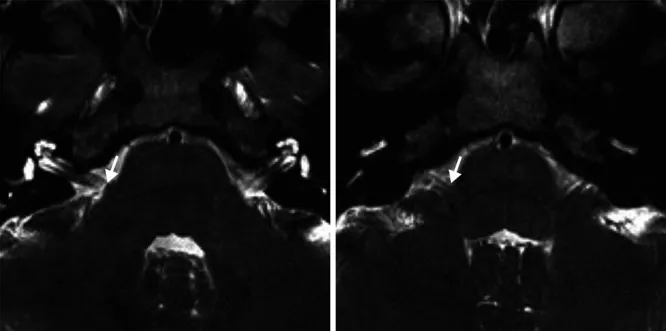

患者妮娜的偏侧面肌痉挛已持续九年,于该年龄段实属罕见。其表现出典型的单侧面肌痉挛症状。采用稳态构建干扰序列的磁共振成像(MRI)未显示存在血管压迫(见图1)。

图1:未显示面神经根出脑干区(箭头处)存在血管压迫。

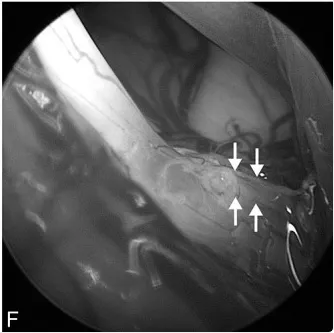

鉴于症状典型,决定对其面神经根出脑干区进行手术探查。开颅术暴露面神经后,内镜检查未发现前庭耳蜗神经与面神经存在明显血管压迫。

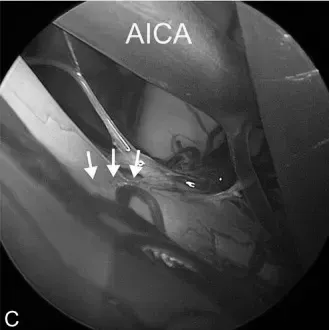

遂使用45°内镜进行更为细致的探查,发现一处异常的蛛网膜弯曲压迫神经(见图2C)。

图2C:内镜检查可见一蛛网膜弯曲(箭头处)横跨面神经

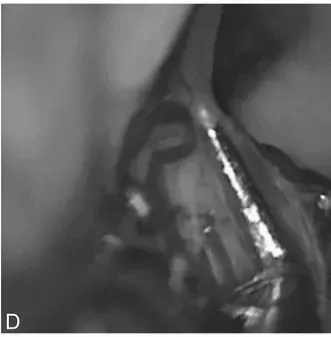

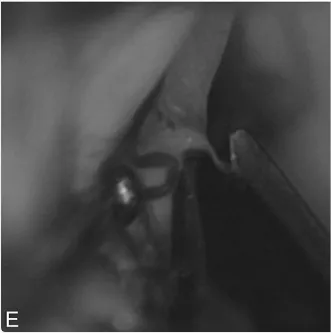

随后,施罗德教授使用钩子将该弯曲处牵拉抬起(见图2D),继而用微型剪刀或钻石刀将其切断(见图2E)。

图D:牵拉蛛网膜弯曲

图E:剪断蛛网膜弯曲

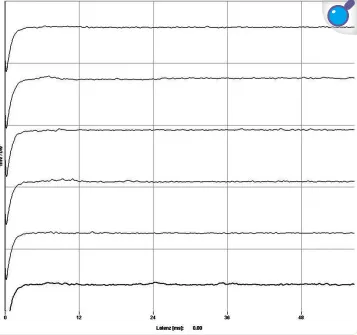

神经即刻获得充分松解(图2F),同时侧方扩散反应(LSR)完全消失(图3B)。

图2F:内镜检查神经已松解(箭头)

图3B:蛛网膜弯曲切断后,LSR 立即且完全消失

术后妮娜的面肌痉挛彻底缓解,且无神经功能缺损。术后2.5年随访,患者仍无痉挛发作,恢复状况良好。

微血管减压术长期成功率 >90%,施罗德教授详细解读胶质瘤手术风险“高”在何处?

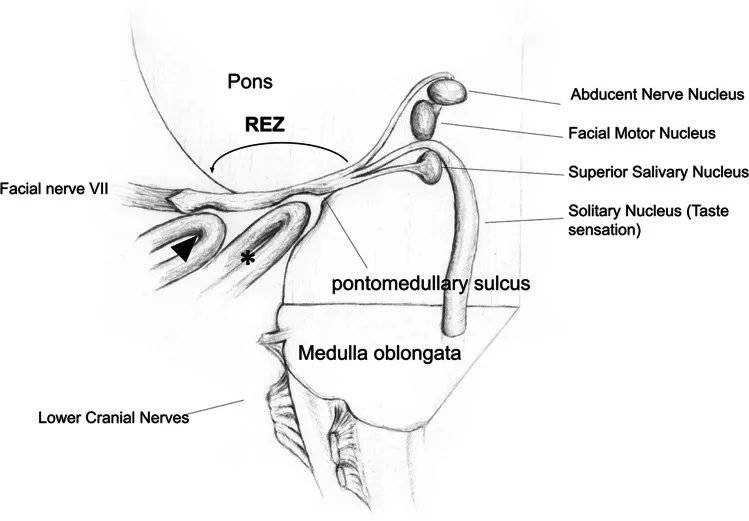

偏侧面肌痉挛(hemifacial spasm, HFS)是一种主要累及面神经的功能性疾病,通常表现为单侧面部肌肉的间歇性、不自主收缩。其发病机制普遍归因于面神经出脑干区(root exit zone, REZ)遭受动脉性血管压迫,引发局部脱髓鞘改变,进而导致神经兴奋性异常增高,临床表现为特征性的面部抽动或痉挛,显著损害患者生活质量。尽管确切的高兴奋机制尚未完全阐明,目前主要接受“中枢假说”与“周围假说”两大理论体系。微血管减压术(microvascular decompression, MVD)已被证实为原发性HFS的有效根治手段;然而,不同患者在术后的改善模式及达到最终缓解所需时间存在显著差异,且多种因素可能影响其恢复进程。

图注:面神经出脑干区(REZ)不同动脉压迫方式示意图,脑干表面可见动脉压迫所致的近端压痕/沟槽;箭头:在面神经即将进入脑池段之前形成的远端压痕/沟槽。面神经髓鞘纤维自近端向远端排列,图中标示了中枢-周围髓鞘移行的过渡区。

施罗德教授在其论文《A multivariable prediction model for recovery patterns and time course of symptoms improvement in hemifacial spasm following microvascular decompression》中指出,微血管减压术(MVD)治疗偏侧面肌痉挛(HFS)的长期成功率超过90%,但术后恢复模式及达到最终缓解所需时间存在显著差异。

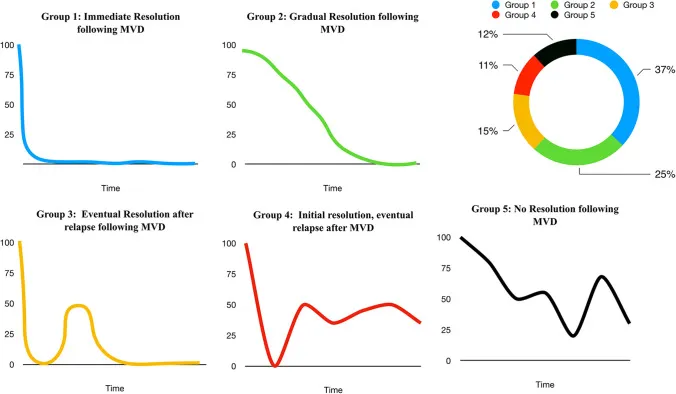

323例(92.6%)患者症状改善>90%,269例(77.1%)于末次随访时实现完全缓解。整体恢复曲线显示:术后前6个月内症状快速缓解,随后出现反弹并于约8个月达峰,继而在约16个月出现第二次缓解。研究共识别出五种主要恢复模式。所有手术均由施罗德教授完成。

示意图:面肌痉挛患者微血管减压术后症状缓解的五种模式

• 第1组(Group 1):术后即刻完全缓解。

• 第2组(Group 2):逐渐达到完全缓解。

• 第3组(Group 3):最终完全缓解,但先经历波动期。

• 第4组(Group 4):初期完全缓解但复发,且最终未完全缓解。

• 第5组(Group 5):症状改善但未达完全缓解。

附:饼图显示本组患者中各模式所占百分比分布。

模式分析表明,面神经出脑干区(REZ)存在明显的近端压痕、男性及术后短暂性面瘫在多因素及单因素分析中均与较早恢复显著相关;而小脑前下动脉(AICA)压迫、AICA/椎动脉联合压迫及病程较短仅在单因素分析中与立即缓解相关。时间分析显示,近端压痕(相较于远端压痕)、男性及术后短暂性面瘫均显著缩短恢复所需时间。

研究核心发现:与远端压痕相比,面神经REZ近端压痕与更早恢复相关;术后短暂性面瘫及AICA压迫亦提示恢复较早。建议在评估MVD治疗HFS最终疗效前,至少观察1年时间。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号