岩斜区具体指代何种解剖部位?当该区域生长出六类肿瘤时应采取何种治疗措施?岩斜区定位在颞颞骨岩部背面与枕骨斜坡部的岩斜裂交汇处,范围从岩骨尖延伸至颈静脉孔。其内侧边界至斜坡中线,外侧至第V、VII和VIII脑神经区域,上缘为鞍背结构,下缘达颈静脉孔水平,下方与枕骨大孔区相邻。岩斜区肿瘤因位置深在、毗邻重要解剖结构,导致全切除难度极高,且伴随较高术后致残率与复发率,始终是神经外科领域的手术难点。近年来,随着显微外科技术的提升及多种颅底入路的尝试与改良,手术治疗效果已获得显著改善。

一、常见病理类型

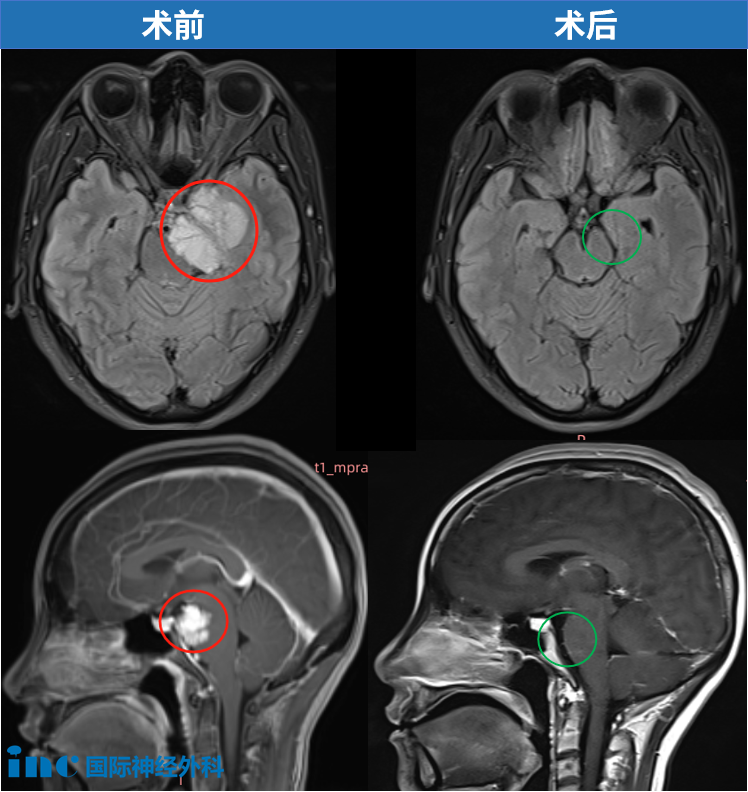

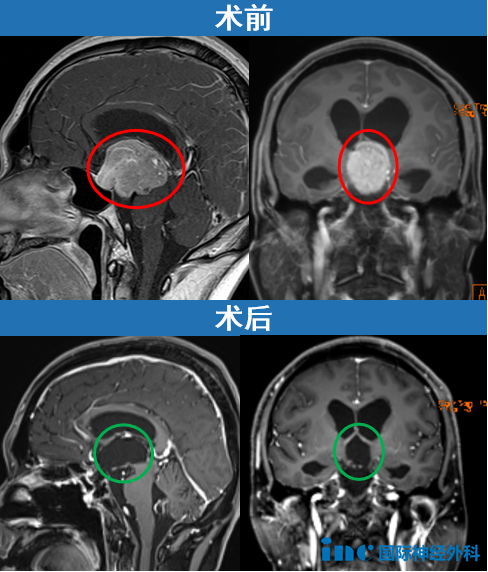

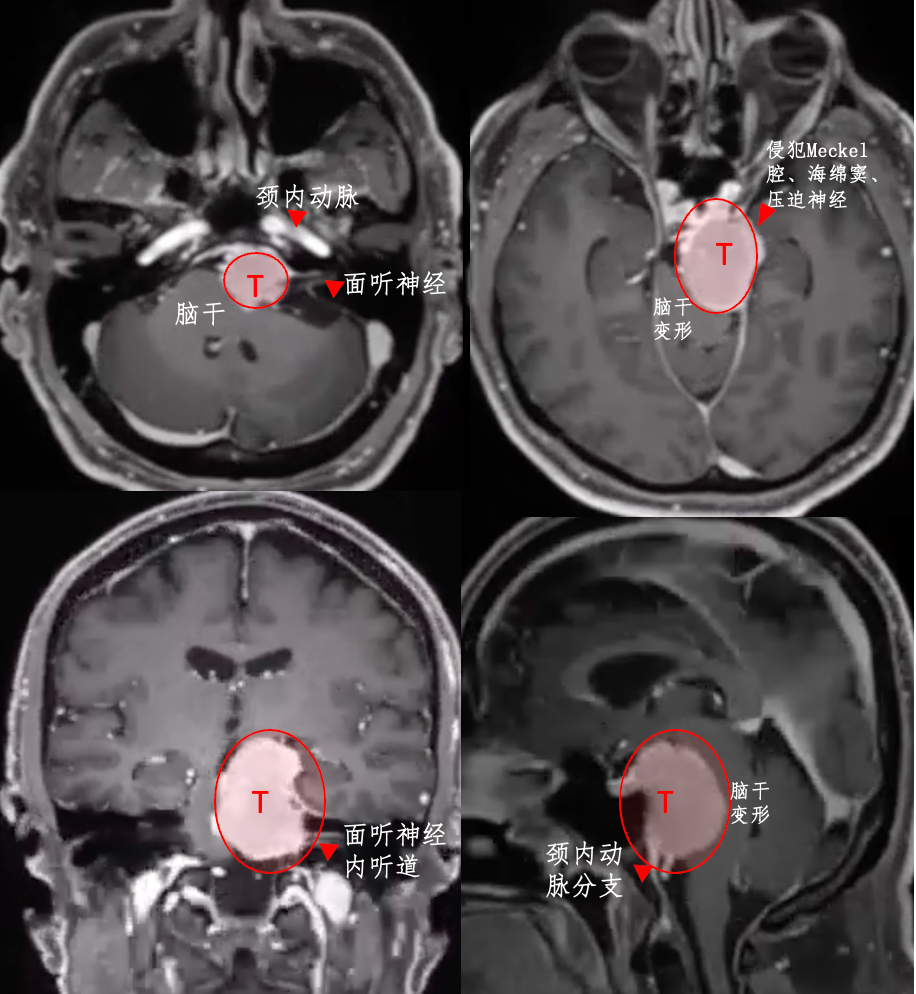

脑膜瘤:约占颅内脑膜瘤总数的1%,是岩斜区常见病变类型。该肿瘤向上可侵犯岩骨尖、小脑幕、Meckel腔、鞍旁及海绵窦区域;向下侵袭内听道和颈静脉孔;向内侧可延伸至脑干和椎基底动脉。当肿瘤体积较大时,可能包绕同侧Ⅲ~XI脑神经。患者临床表现包括头痛、复杂脑神经麻痹、共济失调等症状,严重病例可出现偏瘫及认知功能障碍。目前手术切除仍作为首选治疗方案。

点击阅读:天坛医院手术纪实 | 4.5cm脑膜瘤紧压脑干成功手术,勇敢辣妈的彪悍人生!

点击阅读:良性脑瘤能长多快?这脑膜瘤每年长2.38cm³,还能“挤扁”脑干!

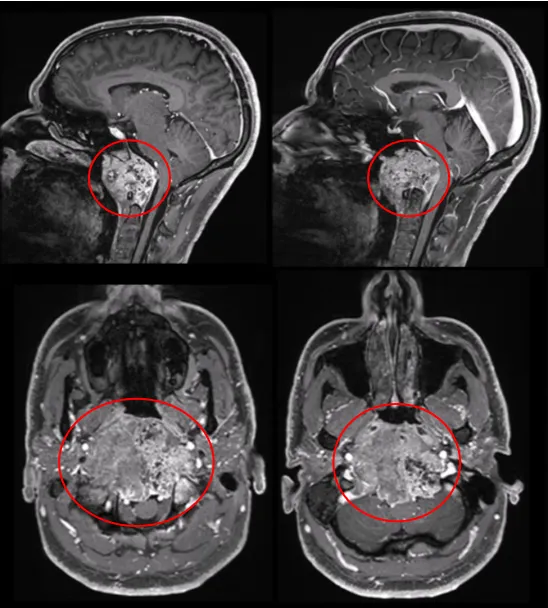

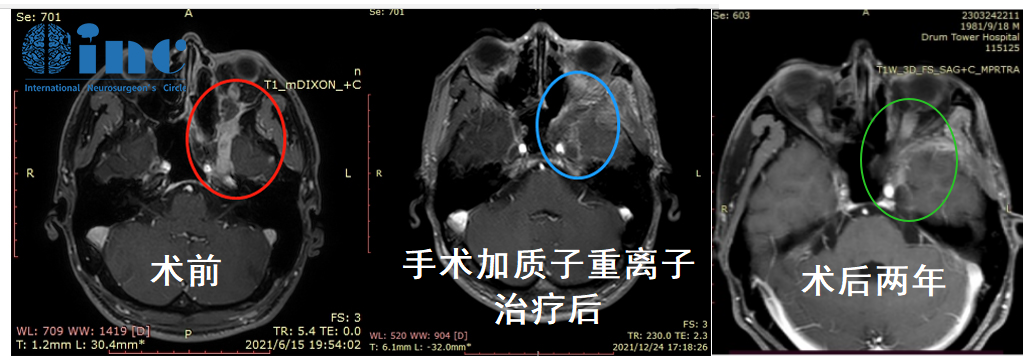

脊索瘤:起源于胚胎残留脊索组织,从Rathkes憩室扩展至斜坡,并继续向下累及尾端椎体。典型斜坡脊索瘤特征为中线区肿块,内部可见部分钙化灶,伴斜坡骨质破坏,及软组织肿块突入蝶窦或鼻咽部。

点击阅读:切不干净,易复发?这个难缠的脑瘤手术“不基础”,术后放疗也“不基础”!

软骨肉瘤:发病部位存在差异,常与颅缝结构相关。在岩斜区通常发生于岩枕缝。多数颅面部软骨肉瘤属于低级别肿瘤,具有罕见性、生长缓慢及局部侵袭特性。

点击阅读:当脑瘤躲在“死角”里?没关系,这个神经内镜会“拐弯”

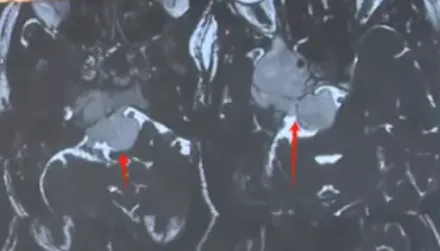

垂体腺瘤:侵袭性垂体腺瘤生长迅速,可侵犯并破坏骨质结构。

点击阅读:“你可以去打球了!”中年遭遇巨大垂体瘤,在天坛医院不开颅成功“挖”瘤

腺样囊性癌:占涎腺肿瘤总数不足10%,但占恶性大小涎腺肿瘤约40%。该肿瘤特征包括生长缓慢、易复发、临床病程较长及晚期转移倾向。

点击阅读:【跨学科联合术后近2年随访】巨大腺样囊性癌从鼻窦长入颅内,能恢复到怎样?

鼻咽癌:起源于鼻咽粘膜上皮细胞的鳞状细胞癌,在中国华南地区发病率较高,咽隐窝为最常见发病部位。

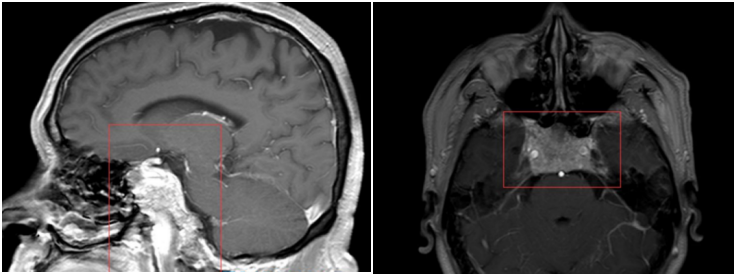

斜坡区占位病变可包绕颈内动脉及视神经,并压迫脑干结构。

点击阅读案例详情:“本来只是头痛、复视,结果被迫做了抗癌斗士”

二、临床表现

神经外科领域中,岩斜区或侵袭斜坡的肿瘤主要包括脑膜瘤、脊索瘤、软骨肉瘤及垂体瘤,转移瘤和淋巴瘤较为罕见。其常见临床症状涵盖以下方面:

颅内压增高:头痛为最常见表现,多以颈部和枕部疼痛为主,其他包括视盘水肿等体征;

多组脑神经损害:最易受累的包括动眼神经、三叉神经、面听神经及展神经,表现为听力下降、面瘫、吞咽困难及前庭功能障碍;

小脑受损症状:步态不稳、眩晕等;

椎动脉与基底动脉受损:头晕、耳鸣等;

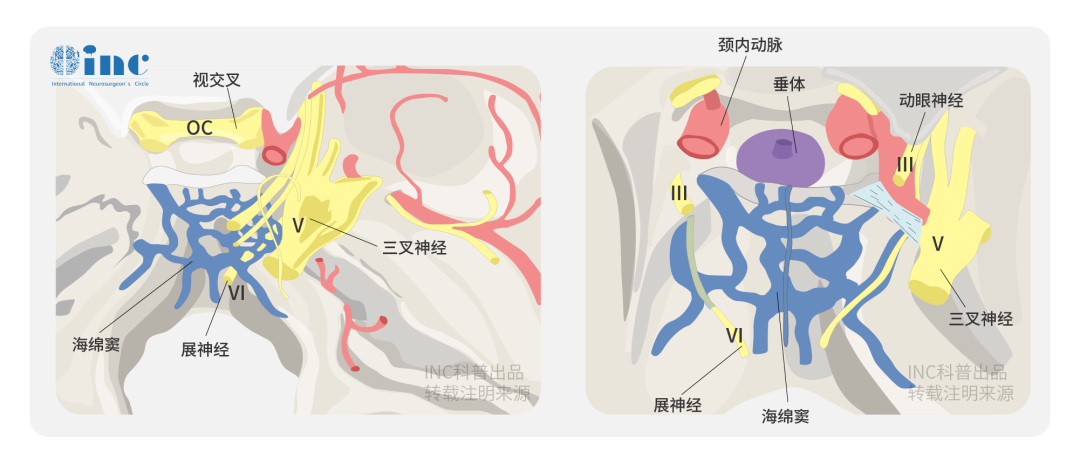

特殊综合征:个别病例可表现为海绵窦综合征及岩尖综合征(如眼球后疼痛、展神经麻痹等);

其他肿瘤相关特异性神经系统定位体征。

三、岩斜区解剖复杂性及手术难度分析

由于该区域涉及脑干、颅神经、椎基动脉和脑底动脉环、脑室通路以及鞍区、松果体区、岩骨-斜坡区、枕大孔区、桥脑小脑角区、颈静脉孔等重要脑组织结构与功能区,关系患者生命体征、神经调节及传导等关键功能,任何手术损伤均可能导致严重神经功能障碍。加之病变多位于脑或颅底深部,手术显露困难,需在切除肿瘤的同时最大限度保护脑干、颅神经及重要血管等邻近结构。

手术难度具体体现在:

脑干前上方区域涉及第三脑室、下丘脑、垂体、脑底动脉环等重要结构,肿瘤较大时从前向后推挤中脑,脑干症状多不明显,肿瘤与脑干分离相对容易;

脑干后上方涉及松果体区、小脑幕、大脑大静脉等结构,肿瘤易压迫中脑导水管引发脑积水、上视困难等症状,治疗方案需根据肿瘤性质确定;

脑干前方涉及岩骨斜坡、基底动脉、颅神经等结构,术前症状较轻、病程较长,但肿瘤位置深在,手术难度较高;

脑干侧方涉及桥脑小脑角区、颈静脉孔区等结构,手术显露难度大;

脑干后方涉及第四脑室、小脑蚓部、小脑脚等结构,肿瘤易引起脑积水及颅高压症状,并可侵犯脑干;

脑干下方涉及枕大孔、椎动脉等结构,肿瘤易导致呼吸困难、脑积水及颅高压症状,因延髓受累,手术需高度精细。

四、岩斜区肿瘤手术入路选择

岩斜区手术入路多样,选择需基于病变部位与斜坡和硬膜的解剖关系,以最大程度切除肿瘤、保护重要组织并减少副损伤为原则。目前主要分为前方入路和侧方入路两大类,具体根据肿瘤部位、中心定位、扩展方向、大小、患者年龄、生理状态及计划切除范围等因素综合决定。

侧方入路包括:

枕下乙状窦后入路:切除斜坡区肿瘤方法与听神经瘤切除相似。德国INI的Samii教授提出改良乙状窦后岩骨入路,即乙状窦后硬膜内内听道上入路,通过枕下乙状窦后开颅并磨除内听道上方岩骨抵达颅中窝;

枕下远外侧及极外侧入路:由德国Bertalanffy、Seeger教授首创的远外侧入路,及Spetzler倡导的极外侧入路,适用于下斜坡、枕骨大孔和上颈段腹侧病变,要求术者具备精湛颅底外科技术;

经岩骨-小脑幕入路:Hakuba在经迷路-小脑幕入路基础上改良形成,通过颞颞骨部分切除实现幕上、幕下肿瘤显露;

岩尖-小脑幕入路:针对常累及岩尖的斜坡脑膜瘤,由Kawase教授提出;

颞下-耳前颞颞下窝入路:由Sekhar设计,适用于岩斜区、蝶骨区、海绵窦、颅中窝、颞颞下窝、咽后和咽旁区肿瘤,后经AI-Mefty改进形成眶颧颞-颞颞下窝入路,成为适应性最广的颅底入路之一。

前方入路包括:

前方颅底入路:最初由Tessier用于处理颅面部畸形,后经Derome改良应用于颅中、后窝硬膜外中线肿瘤切除;

扩大经蝶窦入路:由Laws首先提出经蝶窦切除斜坡肿瘤,扩大经鼻-蝶窦入路主要适用于中线硬膜外病变,特别适合中、上斜坡肿瘤切除;

经口腔入路:Crockard经口腔入路成功切除寰枕区硬膜内病变,尤其适用于枕骨大孔腹侧肿瘤处理及脑干腹侧骨性畸形矫正。

五、主要手术并发症

颅神经损伤:表现为面瘫、听力障碍、复视、眼睑闭合不能等;

脑干损伤:导致肢体瘫痪、呼吸功能障碍等;

小脑损伤;

术后出血及脑脊液漏;

术后感染等。

岩斜区脑膜瘤手术技术要求极高,术者需熟悉岩斜区解剖关系并具备丰富显微操作经验。术前放置腰穿引流或术中应用甘露醇可有效降低脑组织压力,减少牵拉所致副损伤。早期处理脑膜瘤基底可避免肿瘤持续出血导致的蛛网膜界面消失。肿瘤生长过程中可能拉伸或包绕神经血管,复发肿瘤更易破坏蛛网膜界面并侵犯脑干软脑膜。手术中需精细分辨和保护重要结构,当肿瘤囊壁与神经、血管外膜及脑干粘连时,不应强行分离,以确保下方结构安全。

岩斜区脑膜瘤手术成功关键在于精确掌握解剖知识及显微操作技能。术前腰穿引流或甘露醇应用能显著降低颅内压,减少脑组织牵拉损伤。提前处理肿瘤基底可有效控制出血,维持蛛网膜界面清晰。对于包绕重要结构的肿瘤,尤其是复发病例,需谨慎操作以避免神经血管损伤。当肿瘤与脑干或神经粘连紧密时,应以保护功能为优先,避免过度分离。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号