面对易复发的脊索瘤,患者应如何应对?

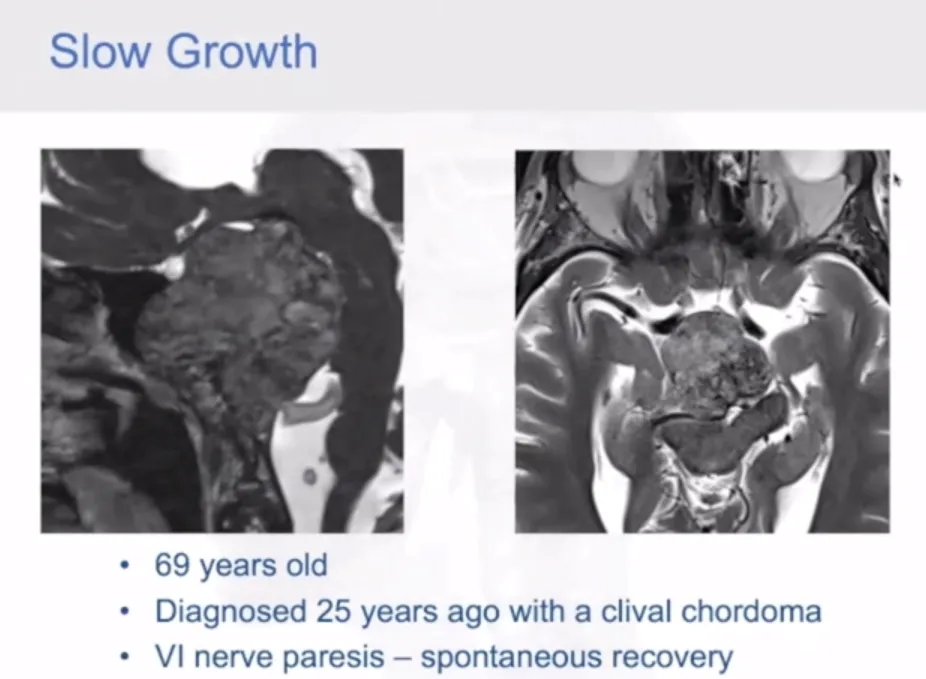

“我与脊索瘤的抗争已持续25年。最初因复视检查发现这一体积不大的肿瘤,幸运的是我在肿瘤较小时接受了首次手术。坦白说,我曾担忧疾病会很快复发,却未预料自己能平安度过二十余载。”

术后第25年,患者复视与眼球活动受限症状再次出现,影像学证实脊索瘤复发。患者接受再次手术,病变获顺利全切。考虑患者年龄已达70岁,经医患共同商议后,决定暂不进行质子治疗。尽管肿瘤最终仍不可避免复发,但因首次手术的成功,患者获得了25年无复发的生存期。

该案例由INC福教授分享。福教授指出,即使脊索瘤易复发,也存在可实现20年不复发的病例。

需认识到,该疾病绝对是一场旷日持久的斗争。

脊索瘤的治疗难度在于:

难以彻底切除,常向骨质内部延伸和侵袭;

侵袭范围可能超出磁共振显示区域;

可在硬膜两层之间侵袭,或同时侵犯硬膜和骨质;

可向结缔组织与软组织内侵袭;

斜坡等区域的手术切除尤为困难。

然而,并非所有患者都能在首次手术中实现脊索瘤全切。复发时间不一:有的数月,有的一年,有的数年……不幸复发。

网络平台上充斥着患者的绝望之声:

“已接受3次鼻内镜手术、3次开颅手术、2次放疗,甚至做过质子治疗,仍间隔一段时间复发,几乎想要放弃……”

“曾天真以为不会复发,至少不会短期复发,结果6个月就复发了,确切地说是残留灶继续生长。现术后10个月,医生建议再次手术,真不知该如何抉择……”

“去年首次术后未放疗,今年复发,此次术后将接受放疗,希望此次缓解期更长一些”

“肿瘤第四次复发,不知如何是好,再次手术医生不愿接手,也无法再行放疗,深感绝望……”

脊索瘤若一再复发,是否真的无计可施?

依据《2023年颅底脊索瘤多学科诊疗专家共识》,颅底脊索瘤的主要治疗方式仍是手术切除。随着显微外科与神经内镜技术的发展,手术基本原则是在最大限度切除肿瘤的同时保护神经功能并改善生活质量。接受全切手术的患者在无进展生存期和总生存期方面获益显著。首次手术尤为关键,应尽可能实现受累骨质的充分切除,并对重要结构进行充分减压和妥善保护。

一位患者家属感叹:“如果第一次就能遇到法国教授就好了,但我们当时不知情。尽管脊索瘤确实难治,但我们一直寻求积极治疗,患者也愿意手术。前几次手术切除范围可能较小,因此复发较快。”

这位家属口中的法国福洛里希教授,最终成功为其丈夫全切了极其复杂的颅底脊索瘤。

以下分享2例脊索瘤复发患者再次寻求福教授手术的案例,展示其病情特点及术后恢复情况:

案例1:37岁女性复发难治性脊索瘤患者 5年4次手术后是否还有治疗机会?

病情回顾:

37岁的Carol生活幸福、事业稳定。本以为能陪伴孩子健康成长,却不料被脑瘤纠缠,经历4次手术及多次化疗后,仍未摆脱脊索瘤。肿瘤广泛侵袭至斜坡、椎动脉、岩尖、脑干等关键复杂区域。若不手术,生存期极短;但手术难度大、风险高、治愈率低,此前手术医院均拒绝再次手术。

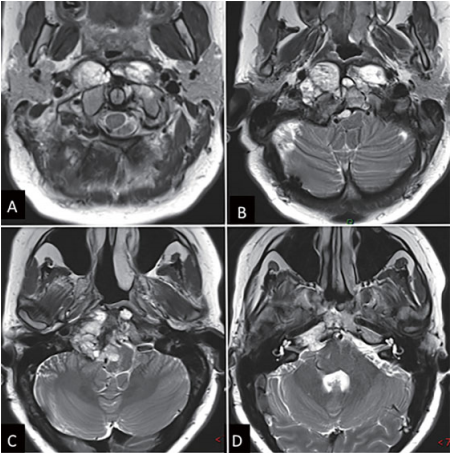

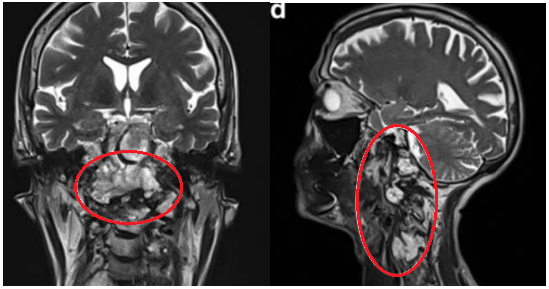

图1:鼻内镜手术前影像(A-D)MRI T2加权像显示巨大脊索瘤延伸至椎前间隙和齿状突周围。肿瘤横向侵犯舌下管和颈静脉孔,向内延伸至硬膜内间隙。肿瘤从斜坡中部扩展至枢椎齿状突周围。

治疗过程:

针对Carol复杂病情,福教授及时调整策略,采用经鼻内镜+开颅显微镜分阶段手术:第一阶段经鼻内镜切除以中线为主的肿瘤;第二阶段经远外侧入路开颅切除侧方肿瘤,最终顺利全切。

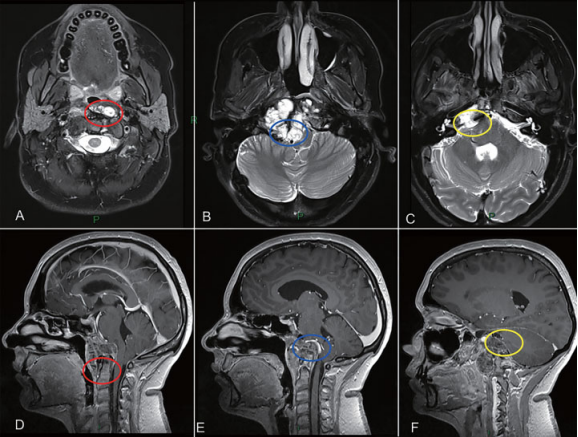

图2:颅颈交界区肿瘤手术策略分析。肿瘤旁正中部分可经鼻内镜切除。齿状突周边肿瘤(A和D红圈)、侵犯硬膜内部分与后循环接触的肿瘤(B和E蓝圈)及既往乙状窦后入路手术粘连区肿瘤(C和F黄圈),更适合二期远外侧开颅切除。

案例2:74岁巨大脊索瘤复发患者 福教授成功实施再次手术

病情回顾:

74岁女性因慢性颈痛1年就诊,诊断为颅颈交界区脊索瘤,主要侵犯C2,未突破至枕骨。2014年外院行经鼻内镜部分切除术,术后接受质子治疗。

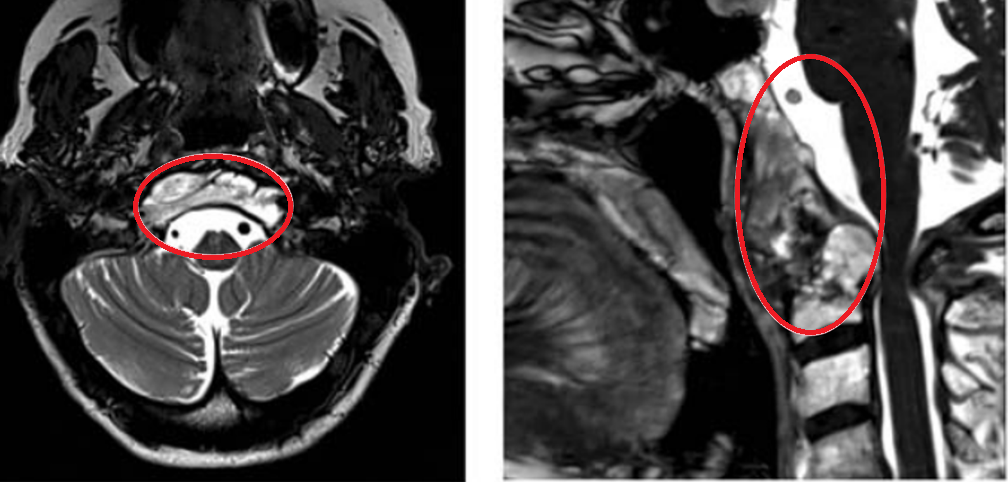

2019年初随访MRI显示脊索瘤复发,病变尺寸51.3×74.3×25.9mm,引起C2椎体病理性骨折及C1水平脊髓压迫,侵犯C1右侧方、C1前后弓、C2椎体,伴齿状突后移和C1侧向移位。肿瘤侵袭上三分之一髁突和斜坡水平,向下延伸至C5-C6水平,在椎前间隙浸润生长,压迫C5和C6神经根,并包裹椎动脉V2段。

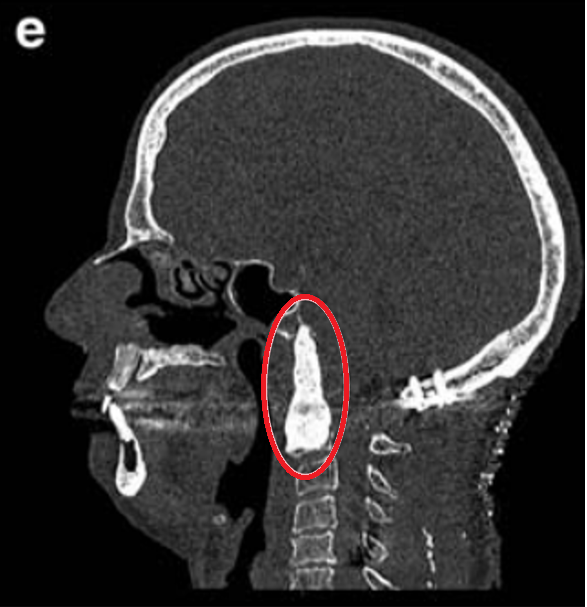

▼图a-b:术前MR显示颅颈交界区巨大脊索瘤,尺寸51.3×74.3×25.9mm,呈浸润性生长。

▼图c-d:脊索瘤向周边浸润,下至C5-C6水平。

治疗过程:

福洛里希教授采用“筷子技术”(内镜+显微镜双镜联合),经前-远外侧入路顺利全切肿瘤。

▼图e:术后用骨水泥填充术腔,从中斜坡至C2椎体水平。术后10天行枕-颈固定术。

▼图f:术后MRI显示肿瘤完全切除,患者首次术后10天接受枕颈固定,无并发症。

术后接受质子治疗,术后9个月随访未见影像学复发征象。临床检查无神经功能缺损,患者恢复日常活动。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号