正当期待新生命到来之际,萱萱却遭遇脑干出血——被确诊为海绵状血管瘤,这一突发状况彻底打碎了原有的美好计划。

萱萱的病灶位于脑干,手术风险极高,术后很可能发生偏瘫!不仅备孕计划受阻,甚至未来可能永远无法站立。

幸运的是,关键时机下的正确决策,为她重新赢得了人生与成为母亲的机会。

萱萱基本情况 年龄:30岁 诊断:中脑-桥脑海绵状血管瘤

发病与诊断经过

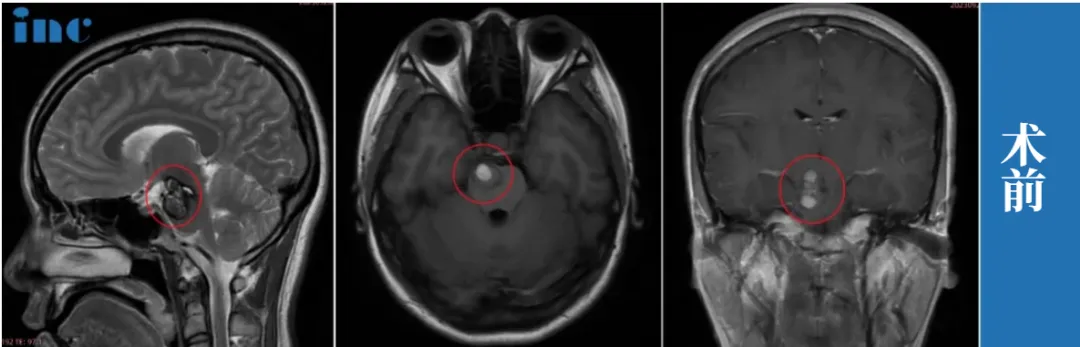

某日,萱萱突然感到头晕,站立时如踩棉花,右眼偶尔发黑。她与丈夫一同前往医院检查,医生的诊断结果令两人陷入震惊:“中脑及桥脑右侧占位,海绵状血管瘤继发出血。”

随后,萱萱夫妇辗转多家大型医院,得到的判断几乎一致:“病灶位置在脑干,手术风险极大,极有可能导致偏瘫,能不瘫痪已属奇迹。”

一瞬间,对未来的无限期待被对疾病的未知恐惧完全淹没。

治疗难点分析

海绵状脑血管瘤是一种由众多薄壁血管构成的异常血管团,属于先天性血管畸形。该病灶具有动态变化的特性,可形成、增大或表现出侵袭性行为,导致反复出血。若脑干出血量较大,抢救难度极高,轻则对运动、语言等功能造成不可逆损伤,重则直接危及生命。

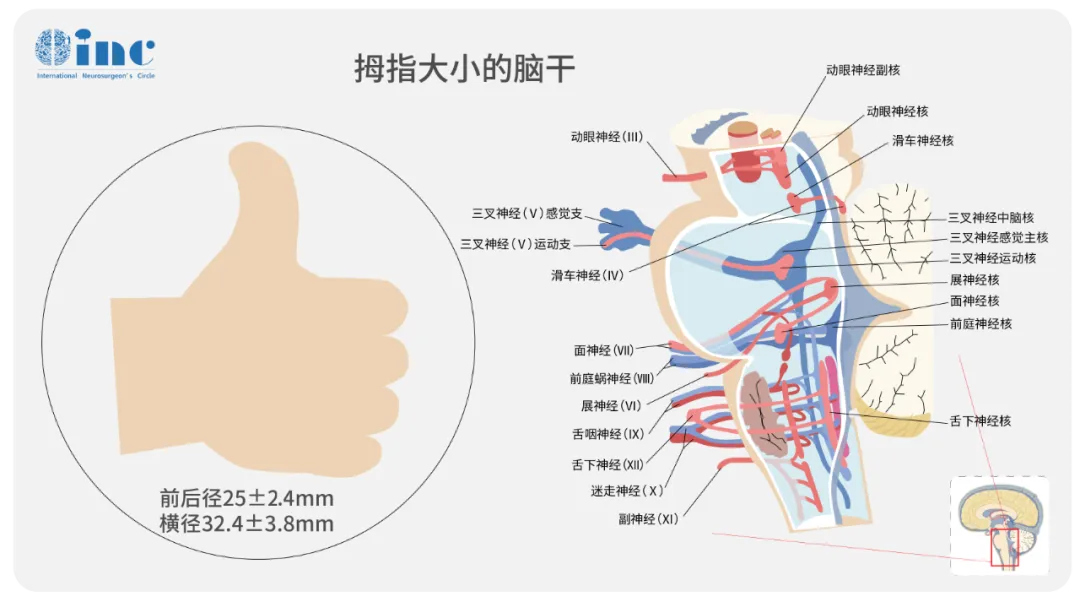

脑干海绵状血管瘤手术风险较高的重要原因之一,在于脑干位置深在,距离头皮远,手术入路需穿过大量正常脑组织、血管及功能区域,操作难度大。而脑干几乎调控所有生命基本活动,如呼吸、心跳和意识等。

萱萱开始整夜失眠,一闭上眼就浮现医生所说的“偏瘫”,想到自己可能再也站不起来,无法拥抱未来的宝宝。

在焦虑与迷茫之中,他们了解到在脑干海绵状血管瘤治疗领域有一位国际知名专家——巴特朗菲教授,他专门研究过孕期海绵状血管瘤的治疗。

远程咨询与手术决策

通过INC,他们咨询了巴特朗菲教授。教授表示:“这是一例具有手术潜力的病例,因为存在较大范围的内出血。如果您希望生育孩子,那么出血风险也会显著增加。这是公认的现象,与怀孕后的激素变化有关。孕期血液中的激素水平升高,会进一步增加出血可能性。这类手术正是我的专业领域,我已完成多例类似手术。”

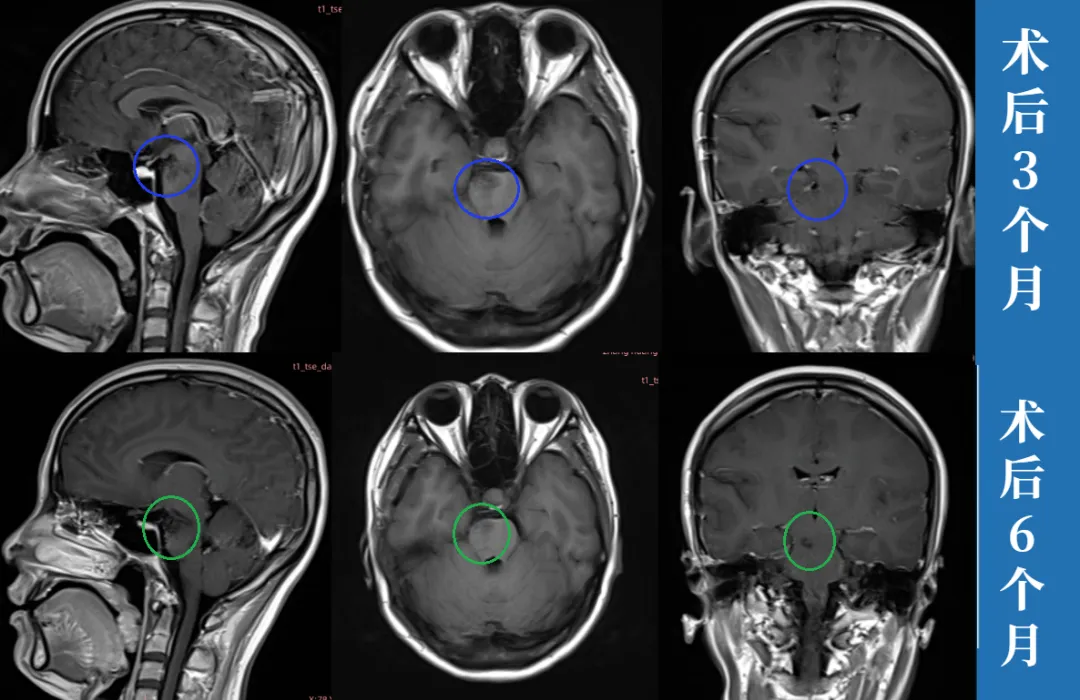

最终,萱萱决定请巴特朗菲教授主刀切除这一颅内病灶。在巴教授中国行示范手术期间,萱萱接受了手术,顺利全切直径近20mm的脑干深处病变。术后未出现瘫痪、视神经损伤、呼吸抑制或昏迷等风险,萱萱恢复状况良好。

如今,萱萱早已恢复正常工作与生活,恢复状态良好,并于今年初迎来了自己的宝宝。

关于脑干海绵状血管瘤与孕期的必备知识

01 为何孕期血管瘤出血风险更高?关键因素为“孕酮”

孕期女性血液中孕酮浓度显著高于平常,而部分海绵状血管瘤(CCM)的病灶细胞表面存在特异性孕酮受体。当高浓度孕酮与这些受体结合时,会直接刺激病灶,使血管壁变得更加脆弱,从而增加出血风险。这也正是巴教授建议萱萱“备孕前手术更为安全”的原因。

02 孕期或备孕时发现血管瘤,应如何选择?

若病灶无症状、临床稳定,或症状轻微、进展缓慢:优先采取保守治疗,定期随访,避免手术对母婴带来额外风险;

若出现危及生命的出血,或症状迅速进展(如频繁头晕、视力下降):须立即手术,此时“保全母亲”为第一原则;

若短期内有备孕计划:建议先行择期手术,彻底切除病灶后再考虑怀孕。如萱萱一样,解除血管畸形的“隐患”,才能更安心地迎接新生命。

巴教授曾表示,与其在孕期提心吊胆,不如提前手术消除风险。他见过太多患者因恐惧手术,结果在怀孕中期发生大出血,被迫进行紧急开颅手术——那时的风险要比早期手术高出十倍!

即使诊断结果令人恐惧,也永远不应放弃寻求希望和专业意见。每个人的病情都是独特的,专业的判断至关重要。应积极了解并争取前沿治疗方案,与家人和医生充分沟通,作出科学决策。请相信,乌云之上,永远都有蓝天。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号