神经外科的历史永远充满了无数勇敢的人,他们勇于对抗旧习,尝试挽救病人的生命。几个世纪以来,神经外科更多的是观察病人,其原则是“不要伤害病人”,因为手术往往会带来比疾病本身更糟糕的结果。

20世纪80年代,当神经外科医生面对基底节区——这个深藏于大脑深处、密布运动与感觉通路的「神经雷区」时,手术刀仍被视为禁忌。彼时,传统开颅手术的视野局限与操作粗糙,让这一区域的肿瘤切除如同「蒙眼排雷」,稍有不慎便会导致患者偏瘫甚至死亡。

然而,随着手术显微镜的普及,一场场革新悄然开启:先驱者们以显微手术刀为「光剑」,在放大的视野下,看清了基底节区交错如迷宫般的血管与神经纤维……正是这些拓荒者用毫米级的精准操作,将基底节区从「手术禁区」的名单上划去,为今日的脑深部肿瘤手术奠定了生存与功能保护并重的黄金法则。

1. 对抗基底节区肿瘤:不断突破

INC巴特朗菲教授在2002年发表了他的成功手术成果和经验 《Cerebral cavernomas in the adult.Review of the literature and analysis of 72 surgically treated patients 成人脑海绵状血管瘤的文献回顾及72例手术治疗患者的分析》,分析了脑深部疑难部位的手术经验,主要分析了5年中接受手术的72例脑深部疑难手术患者的情况,其中24例位于脑干内。手术均获得成功尽全切,无死亡率。

最终巴特朗菲教授证明,即使是位于脑干、基底节区和丘脑等关键部位病变,也是可以安全地尽全切除,效果良好,发病率低。教授在这篇论文中写到:在20世纪80年代后半期接受手术的患者,当时世界范围内几乎没有脑干、丘脑、基底神经节等此类病变的经验,具有重大意义!

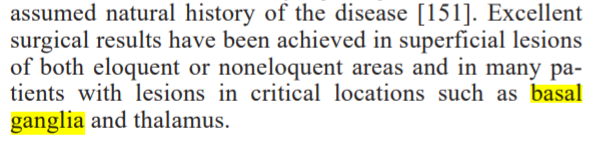

▼巴教授神经导航引导下切除基底神经节海绵状瘤。a,术前t1加权MR图像显示病变向内囊附近延伸。b,海绵状血管瘤瘤完全切除后的术后t2加权MRI

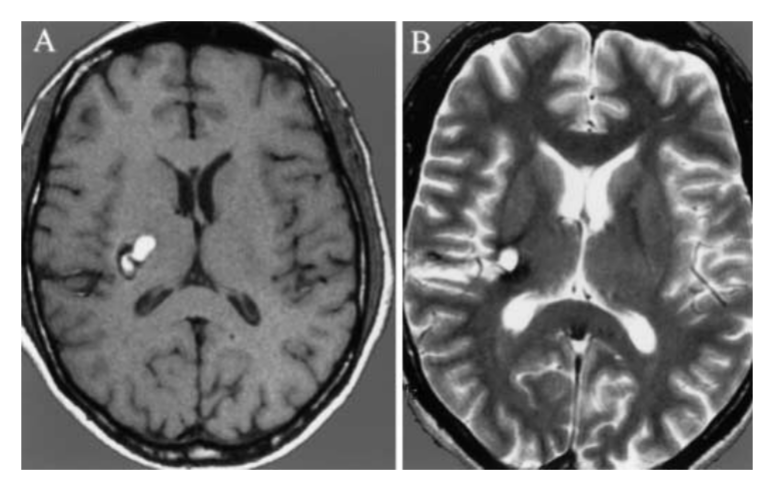

▼巴教授基底神经节海绵状血管瘤,54岁男性。该患者在神经导航的帮助下进行手术。A-C,术前MR图像显示右侧尾状核海绵状血管瘤。D,神经导航定位、皮肤切口等。E,海绵状血管瘤完全切除后的术后CT扫描。F,术后10天无神经功能缺损。

然而,直到今天,这个问题仍然棘手。"医生,基底节区能做手术吗?"这是无数患者和家属极其关心的问题。基底节区,这个听起来陌生又拗口的名字,却是我们大脑中关键的"指挥中心"之一。今天,就让我们揭开它的神秘面纱,看看在这个区域动手术到底意味着什么。

2. 基底节区:大脑中的“交通枢纽”

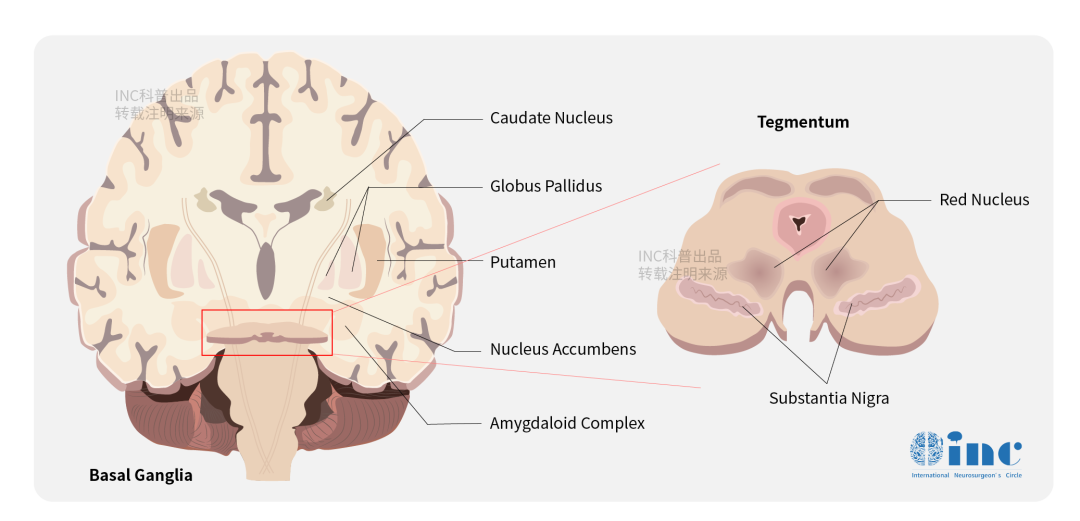

如果把大脑比作一个庞大的城市,基底节区就是城市核心的“交通枢纽”和“控制中心”。它深藏在左右大脑半球的中央,周围被密密麻麻的神经纤维和血管包裹,像一团精密交错的电线网。简单来说,基底节区=基底节+内囊+周围的白质;是负责运动神经、感觉神经和视神经等重要神经的核心功能区。

大脑基底节区示意图

它的主要功能包括

运动控制:像“总指挥”一样协调身体动作。比如走路、拿杯子、写字,都离不开它的精细调节。

情绪调节:像“情绪管家”一样平衡喜怒哀乐。

认知功能:像“思维协调员”一样帮助记忆和决策。

问题就出在这里!

基底节区的肿瘤就像“长在电线网里的杂草”——位置太深、周围全是重要结构,手术稍有不慎就可能伤到这些“电线”(神经纤维)或“水管”(血管),导致严重后果。

当"交通枢纽"出现故障

在这个精密系统中,任何一个"站点"出现问题都会导致严重后果。常见的基底节区病变包括:

海绵状血管瘤:就像埋在交通要道下的"定时炸弹"

胶质瘤:如同在枢纽中心蔓延的"杂草"

出血性卒中:相当于突发的"交通事故"

帕金森病:类似交通信号系统的"老化失灵"

这些病变可能导致运动障碍、认知功能下降、情绪异常等症状,严重影响患者的生活质量。

3. 为什么基底节区手术难度大?

位置深在,像“藏在迷宫里的宝藏”

基底节区位于大脑深处,周围被大脑皮层、丘脑、内囊等重要结构层层包裹。医生需要通过狭小的手术通道(比如从大脑表面切开一个口子),避开无数重要结构才能到达肿瘤,就像在拥挤的市中心拆弹,难度极大。

周围全是“高压线”

内囊:这里聚集了全身运动和感觉的神经纤维束。一旦损伤,可能导致偏瘫(半边身体动不了)或感觉麻木。

重要血管:基底节区周围有大脑中动脉等大血管,稍有不慎可能引发大出血。

语言和记忆区:左侧基底节区靠近语言中枢,右侧则可能影响空间认知。

肿瘤和正常组织“难分彼此”

有些肿瘤(如胶质瘤)会像树根一样浸润到正常脑组织中,医生很难彻底切除,强行切除可能伤及正常脑功能。

手术不当或并发症可能带来哪些问题?

尽管现代医学技术(如神经导航、术中MRI)已大幅降低风险,但基底节区手术仍可能出现以下情况:

1. 运动障碍:身体“罢工”

偏瘫:半边身体无力或完全无法活动。

手抖、僵硬:像帕金森病一样的症状。

2. 语言障碍:突然“失语”

可能听不懂别人说话,或心里明白却说不出话(像电脑死机)。

3. 情绪失控:喜怒无常

可能变得易怒、抑郁,或突然大哭大笑。

4. 癫痫发作:大脑“电路短路”

突发抽搐、意识丧失,需要长期服药控制。

5. 脑出血或脑水肿

术后可能出现颅内出血或脑肿胀,严重时危及生命。

68岁女性罹患基底节海绵状血管瘤,手术会导致瘫痪失语吗?

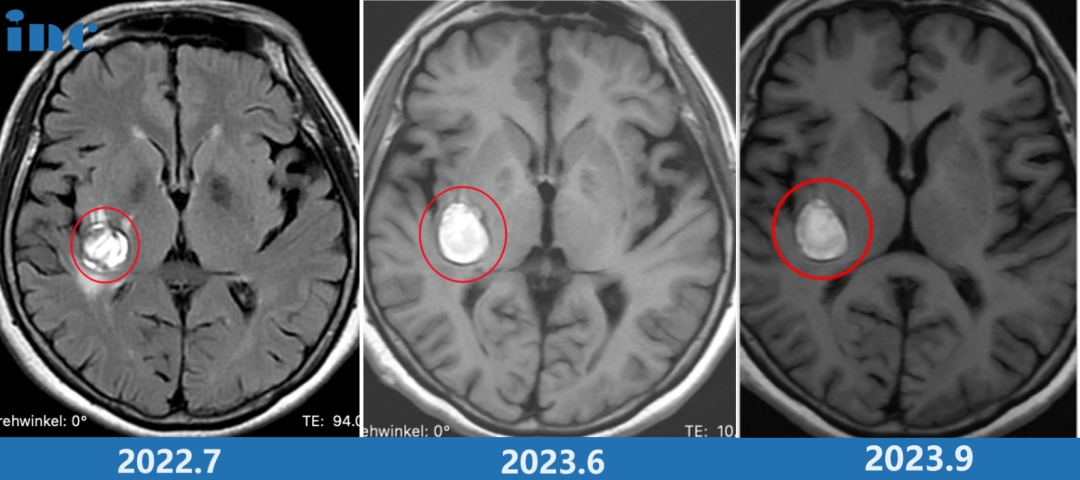

“症状主要还是从头部、胳膊到后背,腿一直到脚底麻的感觉,偶尔脸部也会麻木……右侧基底节区,复查时发现病灶变大了,原来是18*19mm,现在是24*19mm;而且还多次血。”

巴教授2023年6月中国行期间,一位68岁右侧基底节占位-海绵状血管瘤的柯女士通过INC协调来到巴教授苏州大学附属第四医院会诊室。因症状加重,病灶增大,问诊多名神经外科医生,两个专家团队医生给出了截然不同的意见:不赞成手术治疗,理由是年龄大,手术导致瘫痪失语的风险大。另外一个医生团队的意见是现在可以马上手术,但效果不确定。当咨询巴教授之后,得到了非常积极的评估。在手术决策上,巴教授偏向手术,在手术风险上,教授表示非常有把握。

INC巴教授面对面评估

“血管畸形有可能会变大,也有可能会变小!如果血管畸形变大出血多,内囊的区域主管我们手脚的运动,患者就可能出现偏瘫。经过影像的对比,75%支持手术,25%支持可以再观察。如果症状加重,就需要治疗。要是真的等到偏瘫了再手术,那偏瘫恢复的机率要比现在要小很多。当然这个血管畸形是可以很好的切除的。”

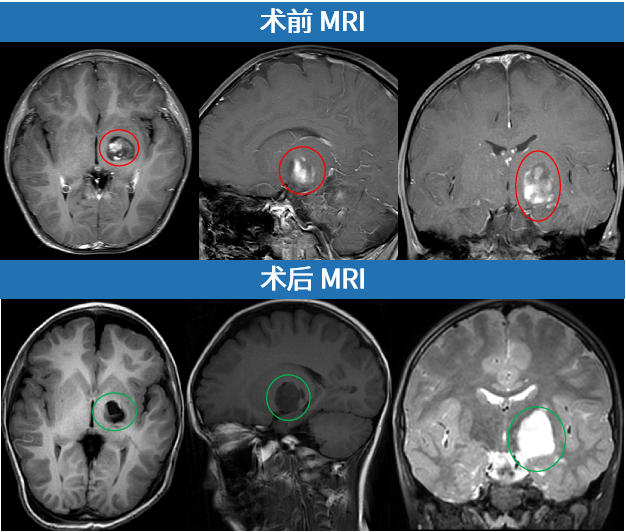

INC巴教授主刀手术后

术后核磁显示,海绵状血管瘤得到全切,柯女士的状态也非常好,神采奕奕。术后第2天巴教授查房时,已经可以下地走路。看到前来查房的巴教授,柯女士非常激动,亲切拥抱感谢巴教授。

患者故事详细记录可阅读:68岁基底节海绵状血管瘤,全切术后2天自如行走、解除致命危机

16岁基底节胶质瘤男孩保守还是手术?

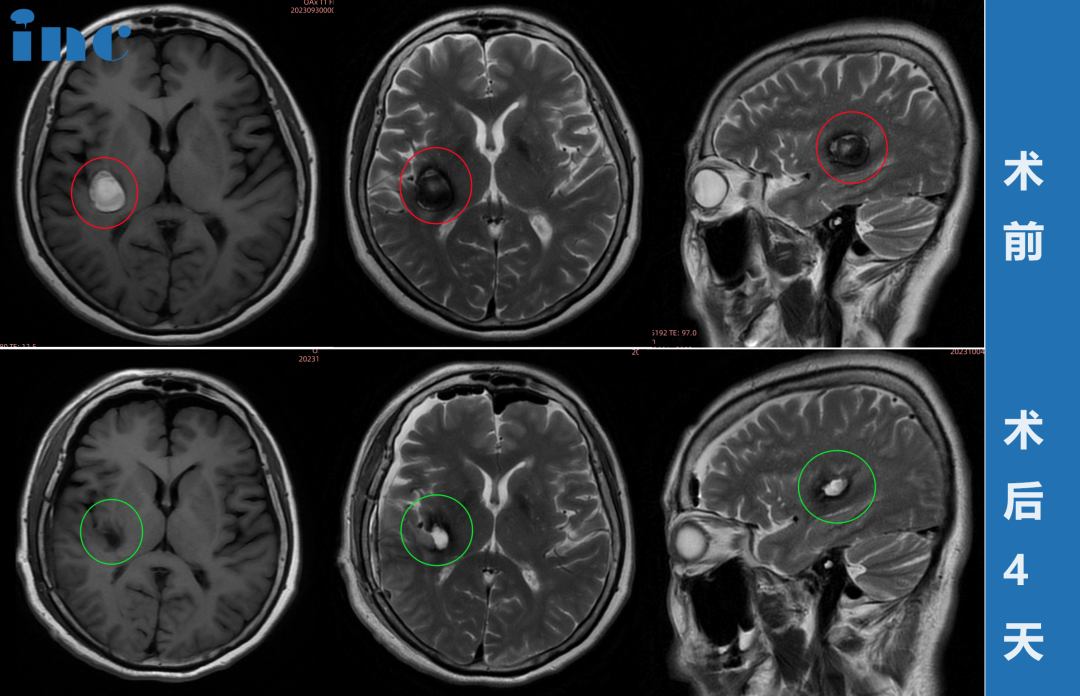

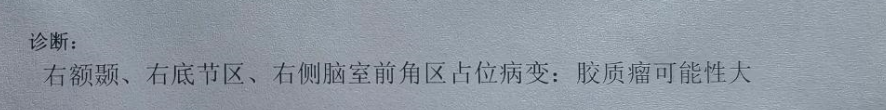

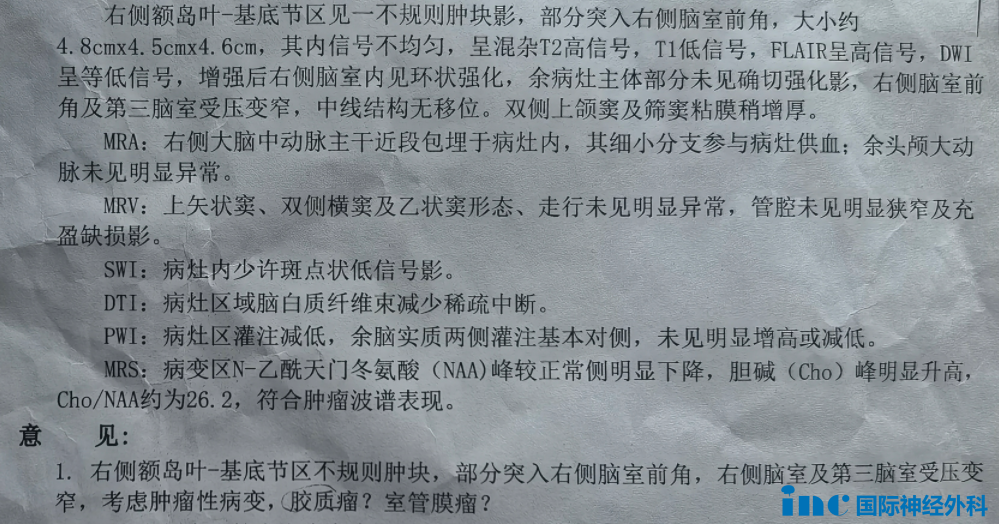

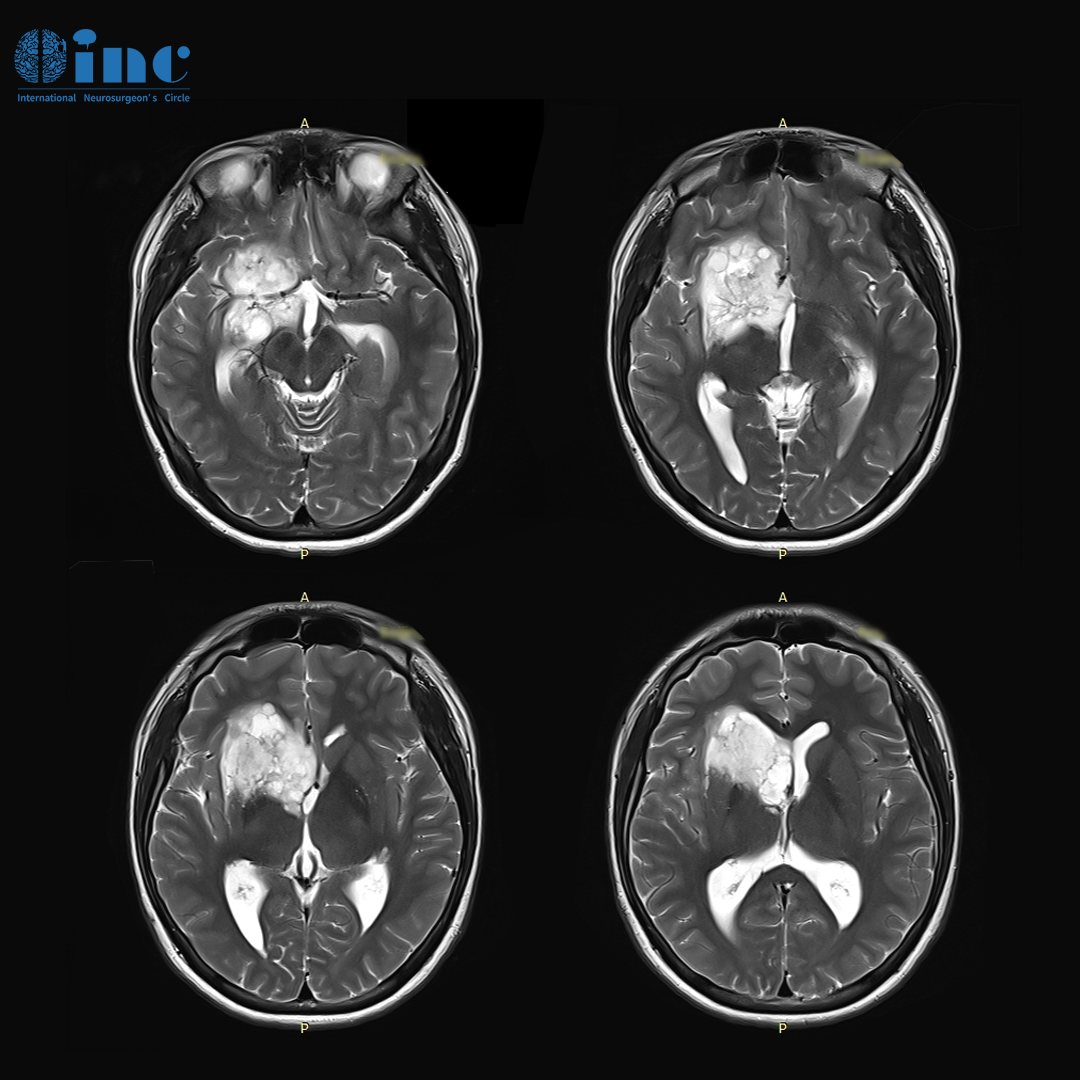

“右额颞、基底节区、右侧脑室前角区占位病变:胶质瘤可能性大。”

小磊术前MRI影像显示右额、颞、基底节区、侧脑室前角区占位

16岁小磊(化名)在一次全身体检中查出“颅内占位性病变”,最后去国内知名三甲医院确诊。小磊的胶质瘤主要位于基底节部位,属于大脑功能区,目前手术风险大,巨大占位压迫岛叶、和血管神经关系密切,切除肿瘤时极易造成脑组织神经血管损伤,90%以上会术后出现神经损伤如瘫痪、记忆障碍等,在这个位置手术不容有失,否则面临的可能是终身的瘫痪,生活不能自理。

INC巴教授面对面评估

“在我以前的类似病例中,患者术后的结果非常好,没有额外的神经功能缺损。风险是:肿瘤位置比较深,并已经浸润到基底节,然而,肿瘤看起来与周围组织边界清晰,因此,我们可以很好地切除这一病变。”

INC巴教授主刀手术后

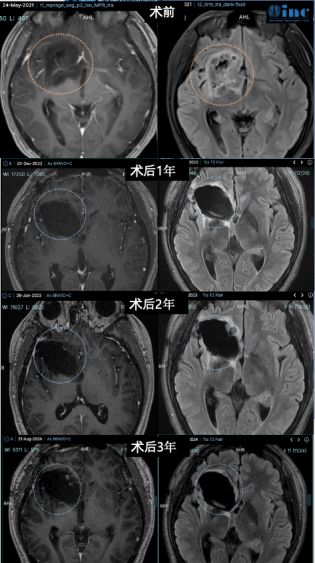

手术情况:巴教授通过右侧额颞开颅暴露病灶并在保护神经功能情况下切除肿瘤,随后借助术中 MRI 对照进行了显微外科肿瘤切除术,手术过程中未出现并发症。手术做完当天,小磊成功拔管并转入ICU。术后第2天,意识清醒,无新发神经系统损伤。转回神经外科普通病房,并在康复治疗师的指导下开始活动。小磊很快就开始独立行走。术后3年无复发。

术前术后MR磁共振对比,术前右额、颞、基底节区、侧脑室前角区巨大占位,压迫岛叶及脑室,脑室增大。术后MR提示肿瘤近全切,占位效应解除,无新发脑损伤等。

患者故事详细记录可阅读:专访 | 胶质瘤DNET少年归来:“再千难万险都必须找巴教授!”

7岁男孩基底节区肿瘤开颅术后无需进ICU

小杰,一个活泼可爱的孩子,年仅7岁的他竟发现左侧基底节区有一个大小约30*26mm的病灶,压迫内囊和丘脑。活检结果显示不排除低级别胶质瘤或瘤外改变可能。“过六关”,“斩一将”,当然还得“保功能”,这台手术挑战巨大!过哪“六关”?肿瘤定位关、低龄儿童麻醉关、手术体位关、开颅取瘤关、术中出血关、术中监测关。斩哪“一将”?主刀将运用精湛的手术技术从位于基底节区中央,且与重要的运动神经纤维相连的肿瘤顺利取出,还要保护运动神经纤维、脑组织以及血管,确保原有神经功能毫发无损。

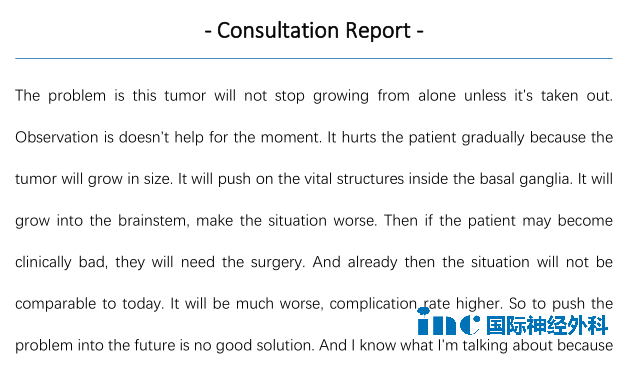

INC巴教授评估结果

“问题在于,除非将肿瘤切除,否则它不会自行停止生长。选择观察对患者没有帮助。肿瘤会逐渐增大,压迫基底节内的重要结构,甚至会向脑干生长,使情况恶化。如果患者病情逐渐加重,最终需要手术时,情况将远不如现在。那时的状况会更糟糕,手术并发症的发生概率也会更高。因此,将问题推迟到将来不是一个好选择。”

INC巴教授主刀手术后

手术情况:由于手术的高难性,从摆体位→手术切口设计→开颅→肿瘤切除,巴教授全程参与。最终示范手术成功,术后小杰苏醒后直接从手术室转入普通病房,无需进ICU。

患者故事详细记录可阅读:基底节区胶质瘤和它的“要命”邻居,7岁开颅术后竟无需进ICU

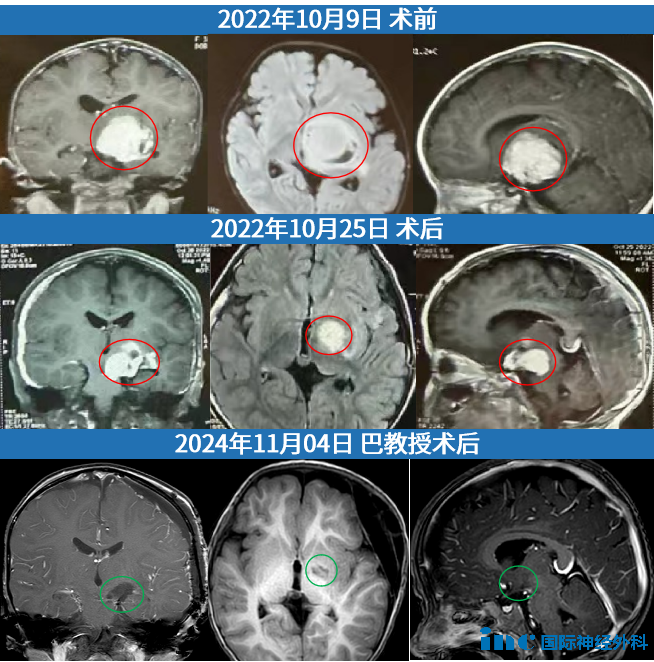

3岁女孩基底节区肿瘤面临2次开颅,7重“Debuff”高难手术

3岁的苏苏在2022年检查发现左侧基底节区巨大占位,当时年仅1岁的她就进行开颅手术,部分切除,术后病理为毛细胞星型细胞瘤(WHO 1级)。尽管首次手术已部分切除肿瘤,但残余的瘤体依旧如同悬在头顶的利剑,威胁着她稚嫩的生命。漫长的化疗之旅,每一次治疗都对她幼小的身体构成了极大的考验。2024年9月的MRI复查结果如同晴天霹雳,显示残余肿瘤竟在悄然增长,最新的核磁共振检查更是提示肿瘤可能复发。第一次手术后,术区已出现头骨凹陷。再次开颅,这个3岁的孩子是否承受的住?不仅因为苏苏年幼体弱,更因为这台手术的难度极大。此次,全家满怀希望地找到巴教授,只为给孩子争取到一线生机。

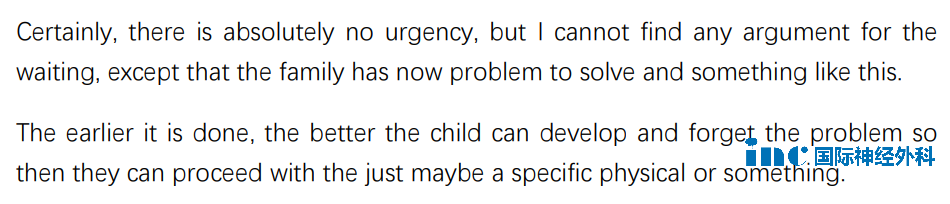

INC巴教授评估结果

“不用担心。这个手术会很安全,因为正如我所说,我面前有这些影像资料,我也研究得非常仔细。我的大多数手术都比这个复杂得多,这是为什么我如此确信。找不到任何等待的理由,除非家庭现在有急需解决的问题或者其他类似情况必须等待。越早进行手术,孩子就能越快地恢复和生长,忘记这个肿瘤,然后他们可以继续进行一些针对性的物理治疗或其他治疗。”

INC巴教授主刀手术后

手术情况:这台示范手术在苏州大学附属儿童医院成功进行,主刀正是巴特朗菲教授。不仅肿瘤得到切除、无任何新发神经功能损伤,苏苏头骨的凹陷问题也得到重建。

患者故事详细记录可阅读:7重“Debuff”基底节区手术—3岁女童罕见脑瘤如何顺利第二刀?

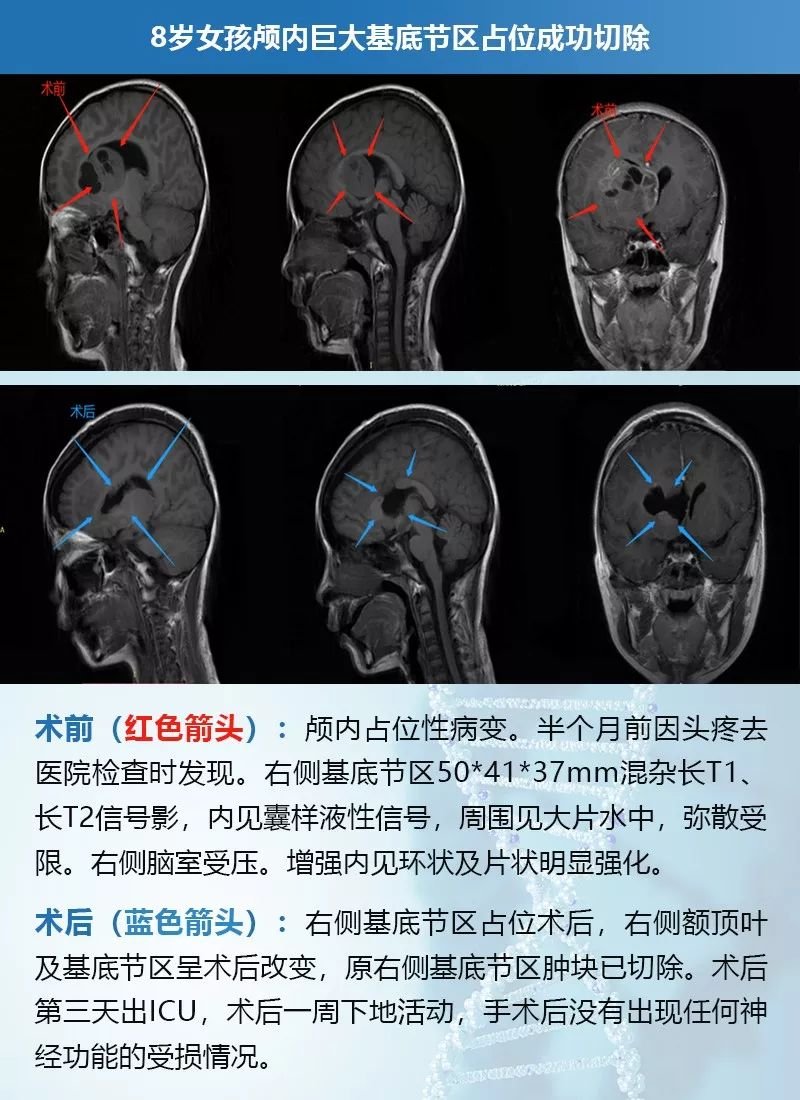

8岁女孩5cm巨大基底节区肿瘤,手术有长期插管、呼吸障碍的风险?

“头颅 CT 检查:左侧基底节区异常密度影,占位性病变伴出血?;头颅 MRI :左侧基底节区异常信号,考虑特殊感染性病变?肿瘤?PET-CT 示:左侧基底节高密度结节影,FET 代谢异常增高,考虑肿瘤伴卒中可能大。”

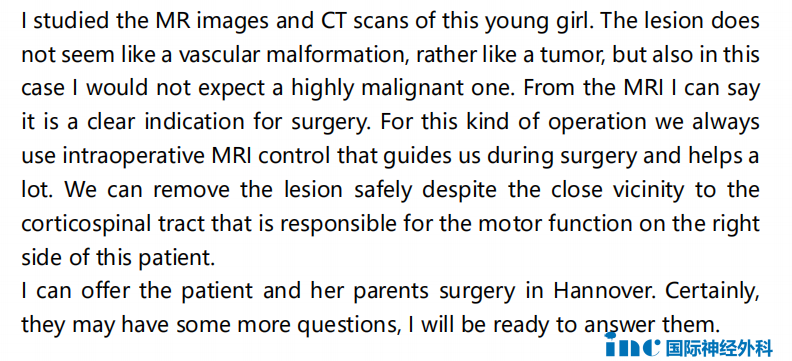

8岁女孩小菲(化名)因头疼送医查出颅内基底节区肿瘤50*41*37mm占位,病变区域靠近右侧管理运动功能的皮质脊髓束。鉴于脑深部肿瘤位置复杂,手术切除难度大,很可能面临损伤颅内正常脑组织从而带来终身神经受损风险,很多医生在这个位置成功手术(不造成术后神经功能受损)的把握并不大。

INC巴教授评估结果

“肿瘤位于大脑深部基底节区,手术切除时需要在神经显微镜、术中神经电生理监测等一些设备的辅助下进行。由于是第一次手术,如果能达到极高的切除率,手术后的生存周期将显著延长,复发率将大大降低,也能很好地避免二次手术带来的伤害。”

INC巴教授主刀手术后

手术情况:一切如巴特朗菲教授所预测,肿瘤几乎完全切除,而且没有新发神经损伤,并且术后一周就可以正常地行走。

参考资料:

1.Neuroanatomy, Basal Ganglia.In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan.2023 Jul 24.

2.Functional Neuroanatomy of the Basal Ganglia.Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 Dec; 2(12): a009621.doi: 10.1101/cshperspect.a009621

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号