当13岁的Jack因突发癫痫倒下,一个隐藏在大脑关键区域的4.5厘米巨大海绵状血管瘤让整个家庭陷入困境,意外开启了一场与脑血管疾病的艰难抗争。

患者信息 Jack,13岁 诊断:海绵状血管瘤

病情发展:从头痛到癫痫发作

13岁的Jack原本是一名精力旺盛、活泼好动的初中生。然而三个月前,情况开始悄然变化。

最初,他仅偶尔感到头痛,表现为压迫性阵发性抽痛。直至某日,他突然倒地,出现全身僵直、四肢抽搐、口吐白沫等典型强直阵挛性癫痫大发作症状。父母紧急送医救治。

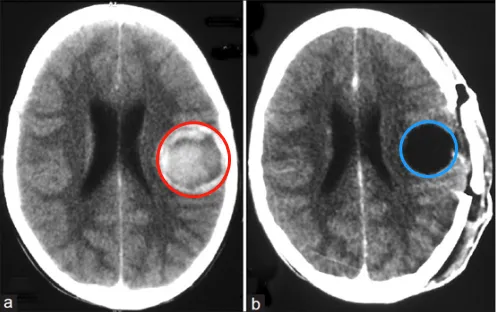

经头部CT与MRI检查,医生在其左侧颞顶叶内侧发现约4.2×4.5厘米团块状高密度病灶,边界较清晰,周围伴轻微出血迹象。结合癫痫发作症状,临床诊断为脑海绵状血管瘤,伴继发性癫痫。

医学知识解析

脑海绵状血管瘤并非真性肿瘤,而是一种血管发育异常,由大量薄壁血管异常聚集形成,因形似海绵而得名。虽属非恶性肿瘤,但具有显著风险——易反复出血并引发癫痫。

颞叶特别是内侧颞叶,与记忆、情绪及癫痫网络密切相关,一旦出现异常放电,易导致频繁且严重的癫痫发作。

该部位手术难度较高:海绵状血管瘤常被丰富胶质组织包裹,与正常脑组织边界虽可辨识但十分微妙。手术需在精准分离的前提下,尽可能完全切除病变,同时保护脑功能不受损伤。

背水一战:精准手术与康复之路

经过多方咨询和反复论证,Jack父母最终决定:手术是孩子恢复正常生活的唯一希望。

神经外科团队经过周密术前规划和神经导航准备后,为Jack施行左颞顶开颅术。术中仔细剥离病变周围脑组织,将包括周围胶质增生部分在内的整个4.5厘米海绵状血管瘤完整切除。

术后一年:重返健康的成长之路

术后,Jack很快从ICU转入普通病房。复查CT(图b)显示病变已完全切除,无残留或再出血迹象。

一年后随访显示,Jack已重返校园,重新活跃于篮球场。更令人欣慰的是,期间未再出现癫痫发作。

Jack的抗病经历是众多脑瘤与脑血管病变患者家庭的缩影。面对突发疾病,恐惧、迷茫和无助均属正常反应。但请相信,随着医学技术进步,患者并非孤身奋战。

尽管脑海绵状血管瘤可能引发癫痫、出血等严重症状,但通过科学评估与精准手术,多数患者可获得良好预后。

愿每位勇敢面对疾病的患者,都能迎来属于自己的"术后一年"——平安、健康、重现笑容的那一天。

案例来源:Asian J Neurosurg. 2012 Oct-Dec; 7(4): 220–222. doi: 10.4103/1793-5482.106660

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授简介

巴特朗菲教授作为INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任。专业领域涵盖大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑内深层区胶质瘤、颅颈交界处病变的肿瘤切除术、神经吻合术及各类椎管内肿瘤手术。

巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非、日本、中国、韩国、新西兰、南非和智利等40个国家的学术邀请,出席400余场国际学术会议并担任神经外科大会特邀发言人,为世界神经外科学科发展做出重大贡献,特别是在颅底外科和脑脊髓显微血管病变治疗领域。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号