2024年初,卢先生收到INC巴特朗菲教授的随访回复:"最新MR显示脑干海绵状血管瘤切除彻底,无显著副作用。"手握手机的他终于停止颤抖,这场持续7年的"颅内炸弹"危机正式宣告结束。

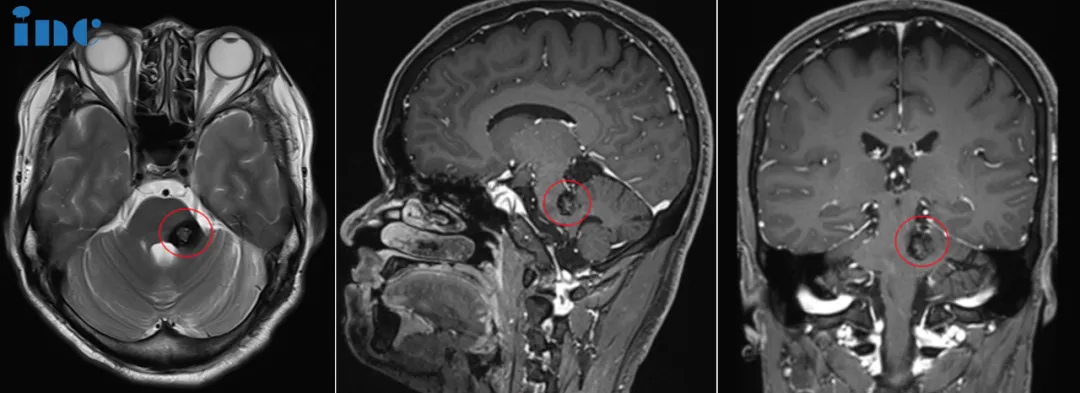

38岁男性脑干海绵状血管瘤病例:三次出血历程

38岁的卢先生从未预料到,2016年一次普通头晕竟彻底改变了他的生活轨迹。"起初认为是疲劳所致,CT检查提示情况不佳,转至上级医院行MRI检查后,确诊为脑干海绵状血管瘤。"首次确诊时,医生建议保守治疗,10天后出院回家,他内心仍存有休养即可康复的侥幸心理。

这份侥幸在2018年被彻底打破。同样在11月,头晕症状再次出现,MRI显示"原位出血"。真正的恐惧发生于2020年1月23日,头晕伴随手脚麻木发作,他被直接送入ICU住院5天。此次出血后,出现右手右脚麻痹,行走时有踩棉花感,左耳持续出现类似鞭炮声的耳鸣。"走访多家医院,教授们均表示手术风险过高,建议继续保守治疗。"卢先生回忆,当时仿佛被困迷宫,看着症状日益加重,却找不到明确出路。

医学知识解析:脑干出血的危险性及症状缓解的本质

许多患者与卢先生类似,出血后症状缓解便认为"已自愈"。但巴教授明确指出:这不是真正痊愈,只是度过了出血急性期。

出血后会形成"含铁血黄素沉淀",类似锈水长期刺激脑干神经,时间越久,神经损伤越难修复;

脑干仅拇指大小,却是呼吸、心跳、运动和感觉的生命中枢。反复出血会"压扁"脑干,若影响面神经核团会导致面瘫,影响运动神经则引起肢体麻木乏力;

最危险的是出血毫无规律,可能发生在行走、熬夜后甚至无任何诱因时,一旦出血量过大直接危及生命。"每日生活在担忧中,害怕下一次出血就无法站立。"卢先生的感受代表了众多脑干海绵状血管瘤患者的日常体验。

转机出现:手术成功实施

"不能再等待。"2023年,卢先生通过病友圈了解到巴特朗菲教授——一位专注脑干手术30余年、拥有上千台成功案例的专家。他立即通过INC联系巴教授,声音颤抖地询问:"我2016年确诊,已发生3次出血,能否请您手术?"

巴教授视频会诊后给出希望:"药物或放疗均无效,只有手术全切才能消除风险。当前仅有轻微神经功能症状,我已完成多例类似海绵状血管瘤手术,均未出现新增神经功能障碍,对本次手术很有信心。"

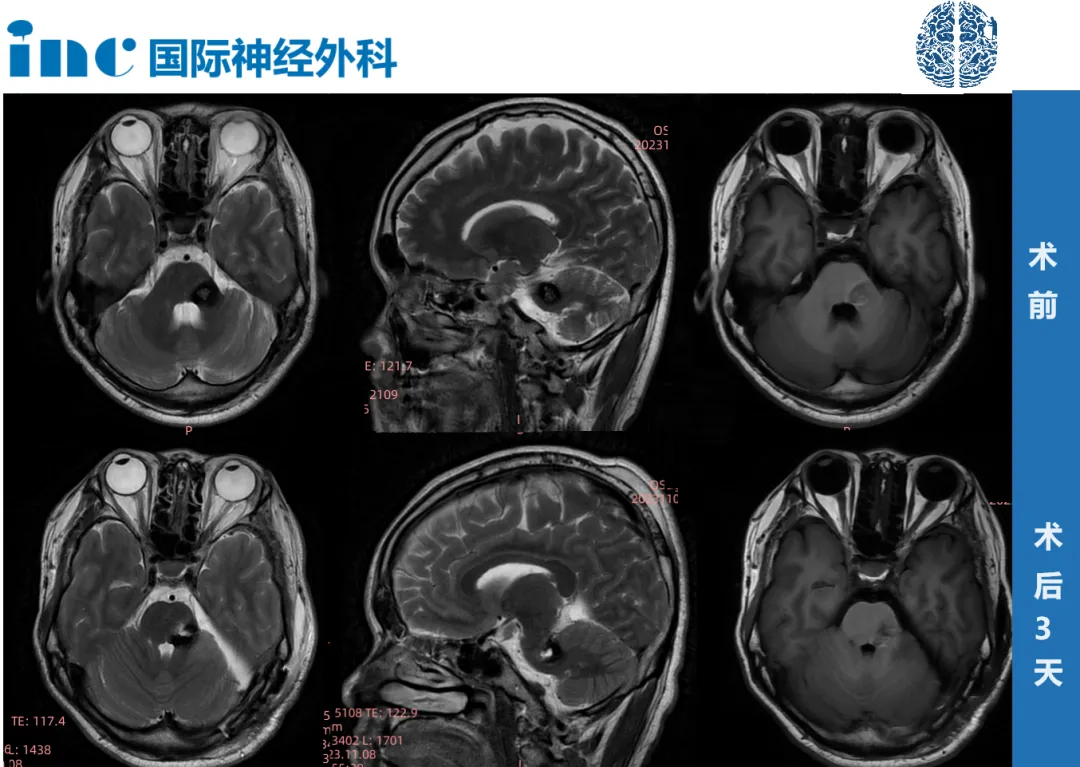

2023年11月6日,手术按计划进行。在国内神经外科团队配合下,巴教授成功为卢先生全切肿瘤。

术后恢复情况

术后第1天,卢先生即转出ICU进入普通病房,术前担忧的面瘫等并发症均未发生。

咨询中患者及家属最常询问的问题包括:"是否有药物可先控制病情?""若不能手术,能否进行放疗?"对此巴教授均给予否定答复,这与脑干海绵状血管瘤的特性有关,手术是唯一解决方案。

医生的手术技术无疑是成功关键。在脑干上实施手术,不仅要求医生具备深入的解剖学知识、精准的手术入路设计和理念、精细娴熟的操作技巧,还需要顽强意志和耐心,任何失误都可能造成严重后果。

保守观察并非最佳选择,实质是在等待——等待一位能够安全全切病灶的医生出现。幸运的是,卢先生找到了这样的医生,获得了良好预后。希望更多患者能够将未知转化为已知,把握治疗主动权。

文中案例为巴特朗菲教授2023年11月6日在华示范手术期间完成的一例手术。

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授简介

巴特朗菲教授作为INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,擅长大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑内深层区胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除术、神经吻合术及各类椎管内肿瘤手术。

巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非、日本、中国、韩国、新西兰、南非和智利等40个国家的学术邀请,出席400余场国际学术会议并担任神经外科大会特邀发言人,为世界神经外科学科发展做出重大贡献,尤其在颅底外科和脑脊髓显微血管病变治疗领域具有深厚造诣。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号