无症状是否意味着绝对安全? 对于脑海绵状血管畸形患者而言,即使处于无症状状态,在首次出血事件之后,潜在的风险即已开始积累。

男性 36岁多发脑海绵状血管瘤病情阶段

一位36岁男性患者,正值壮年时期,然而其大脑深部结构——包括基底节、小脑及中脑区域——却存在多个具有潜在风险的病灶:

多发脑海绵状血管瘤。此病属于先天性的脑血管发育异常,畸形的血管团结构如同海绵般脆弱,具有极高的破裂出血倾向。

在经历两次“静默性”出血后,潜在的危险在表面的平静之下持续扩大。

首次警示(3年前):

第一次脑干出血悄然发生。值得庆幸的是,此次出血未遗留任何显著的神经功能障碍,患者本人甚至可能完全未察觉。但隐患的种子已然埋下。

二次警示(术前6个月):

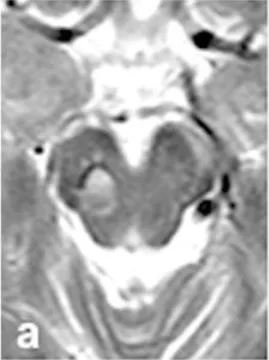

复查的磁共振成像(MRI)结果再次提示风险——显示病灶区域存在轻微的新发出血迹象!令人惊讶的是,患者此时依然未出现任何不适症状。

生死危机(入院前3周):一次剧烈咳嗽后,一个22mm的出血灶如同洪水决堤,将患者推至生死边缘:左侧肢体突发无力,右侧面部出现麻木感如同戴上面具,眼球运动亦变得异常困难。更危急的是,患者意识水平开始下降!

术前6个月

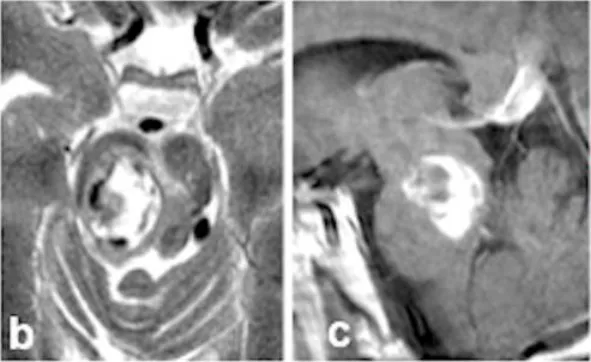

术前MRI图像清晰显示:一个22mm的出血性病灶向尾侧延伸(图b-c)

巴教授制定“病灶清除”手术方案

面对如此凶险的脑干出血及进行性加重的神经功能损伤,手术治疗刻不容缓!

巴教授经过周密评估,果断决策采用“经右侧颞下入路”实施手术。该手术入路要求极其精细的操作,方能安全抵达位于深部脑干的目标病灶。

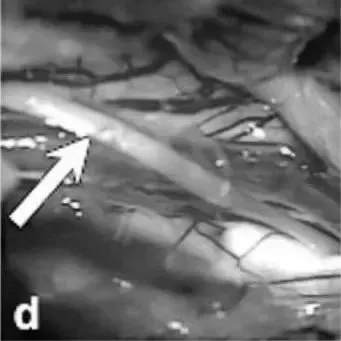

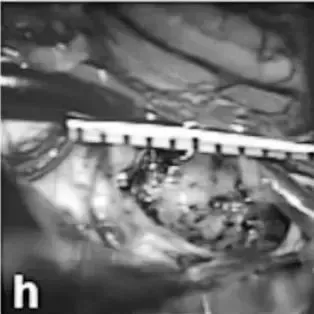

术中探查发现,在滑车神经水平,中脑被盖表面呈现明显膨隆(箭头,图d),这正是出血病灶压迫所致。在显微镜下,凭借精湛的技术与极大的耐心,巴教授及其手术团队成功地将致病的海绵状血管畸形病灶完整切除(全切)!术后影像复查及详细的手术记录均明确证实了病灶的全切状态。

术中记录(图d-h)

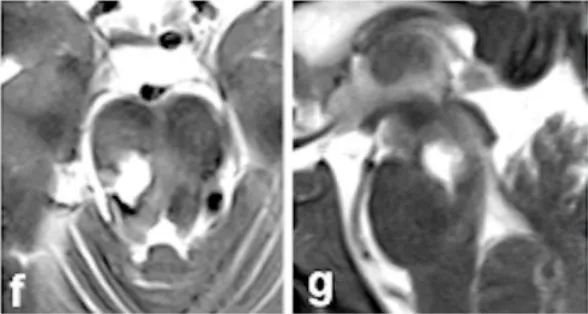

术后影像(图f-g)

术后恢复阶段

手术的成功仅仅是第一步,更令人欣喜的是患者神经功能的恢复速度!术后,其受损的神经功能开始了快速且显著的改善。

在术后6个月的关键随访评估中,检查结果令人振奋:患者未遗留任何永久性的神经功能缺损!

他成功地从第三次脑干出血的重创中恢复,重获新生!

中脑海绵状血管瘤切除术生命禁区的毫米级精准操作

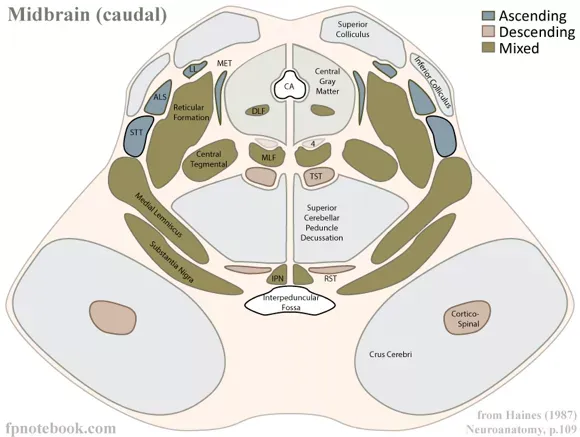

脑干中脑海绵状血管瘤手术的核心挑战在于其位置极端危险:中脑体积仅相当于拇指指甲盖大小(15-20mm),却密集管控着呼吸心跳、视觉听觉反射及全身的神经传导通路。

此处的海绵状血管瘤如同埋在“生命中枢”的不定时炸弹,其反复出血具有不可预测性且间隔期往往逐渐缩短。每次出血均可能导致进行性加重的瘫痪、面瘫、吞咽困难甚至昏迷,神经功能恢复希望渺茫,若发生大量出血则致死率极高。

同时,手术操作空间极其狭小且精密,任何微小的损伤都可能引发灾难性后果。

尽管手术风险巨大,但积极的外科干预是改善预后的关键!鉴于其极高的再出血率(首次出血后年风险0.6%-1.1%,再发出血风险高达30%-60%)且危害性递增,INC国际脑干手术专家巴教授基于300余例手术经验强调:

对于已引发严重或进展性神经症状的患者(如本例),紧急手术切除是必要且有益的!虽然手术入路的选择需极其考究(并非路径最短即为最佳),但在高超的显微手术技术及恰当入路的保障下,肿瘤可实现全切,且超过90%的患者术后可获得良好的功能恢复。对于再发出血的患者,再次手术仍是重要的治疗选择。

INC国际脑血管病专家巴特朗菲教授

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席巴特朗菲教授,作为德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,其专业领域涵盖大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑深部胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除术、神经吻合术以及各类椎管内肿瘤等。

同时,巴特朗菲教授收到过来自欧洲、中东、北非以及日本、中国、韩国、新西兰、南非和智利共40个国家的学术邀请,并作为特邀发言人出席了全球范围内400余场神经外科学术会议或大会,对世界神经外科学,尤其是颅底外科和脑脊髓显微外科血管病变的治疗领域,做出了重大贡献。

案例来源:《Microsurgical management of midbrain cavernous malformations: does lesion depth influence the outcome?》

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号