INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员巴特朗菲教授基于30多年脑干手术经验,提出桥脑海绵状血管瘤"ABCD"分型系统,并发表在国际知名期刊《JNS》上。针对135例桥脑海绵状血管瘤的临床研究具有重大意义。该研究不仅系统阐述了病变分型、手术入路选择及预后评估,更根据解剖学特征和手术入路优化需求。临床数据显示,采用脑桥后外侧入路可显著降低术后并发症发生率,这一发现为脑干安全区概念的临床应用提供了重要循证依据。

脑出血,我们已经“谈之色变”,其实更可怕的还有“脑干出血”!

脑干是人的生命中枢,包括中脑、脑桥、延髓,脑干海绵状血管瘤会导致脑干出血,使病人出现肢体瘫痪、昏迷,甚至危及生命。不幸罹患脑干海绵状血管瘤,急性出血导致瘫痪、昏迷、吞咽障碍,还有机会安全全切手术吗?术后还能恢复吗?一起来看看今天的国际脑干手术大咖巴教授的案例分享。

一、45岁脑干桥脑巨大海绵状血管瘤导致急性大出血,还有手术机会吗?

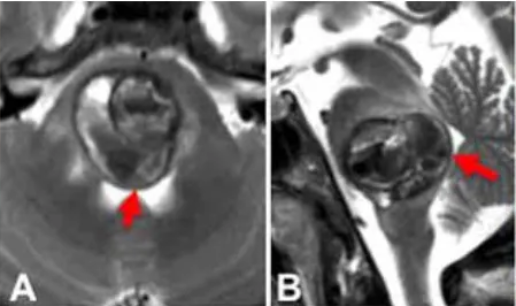

45岁的玛丽亚未曾想到自己会面临一场突如其来的灾难降临,大量急性脑出血让她陷入昏迷,被紧急送医后,影像检查显示——她的脑桥中央长了一个巨大的海绵状血管瘤(图A、B)。该患者属于B型桥脑海绵状血管瘤。脑桥,这个掌控着呼吸、吞咽和运动的中枢,已被病变整个占据。表面的菱形窝被挤压得扭曲变形,薄如蝉翼(红色箭头)。

术前的玛丽亚几乎失去了所有生存的希望:左侧身体瘫痪,右侧面瘫,眼睛无法转动(外展神经麻痹),严重的吞咽困难。她卧床不起,意识模糊,家人日夜守候,祈祷奇迹出现。

“手术禁区”——脑干为什么那么难?

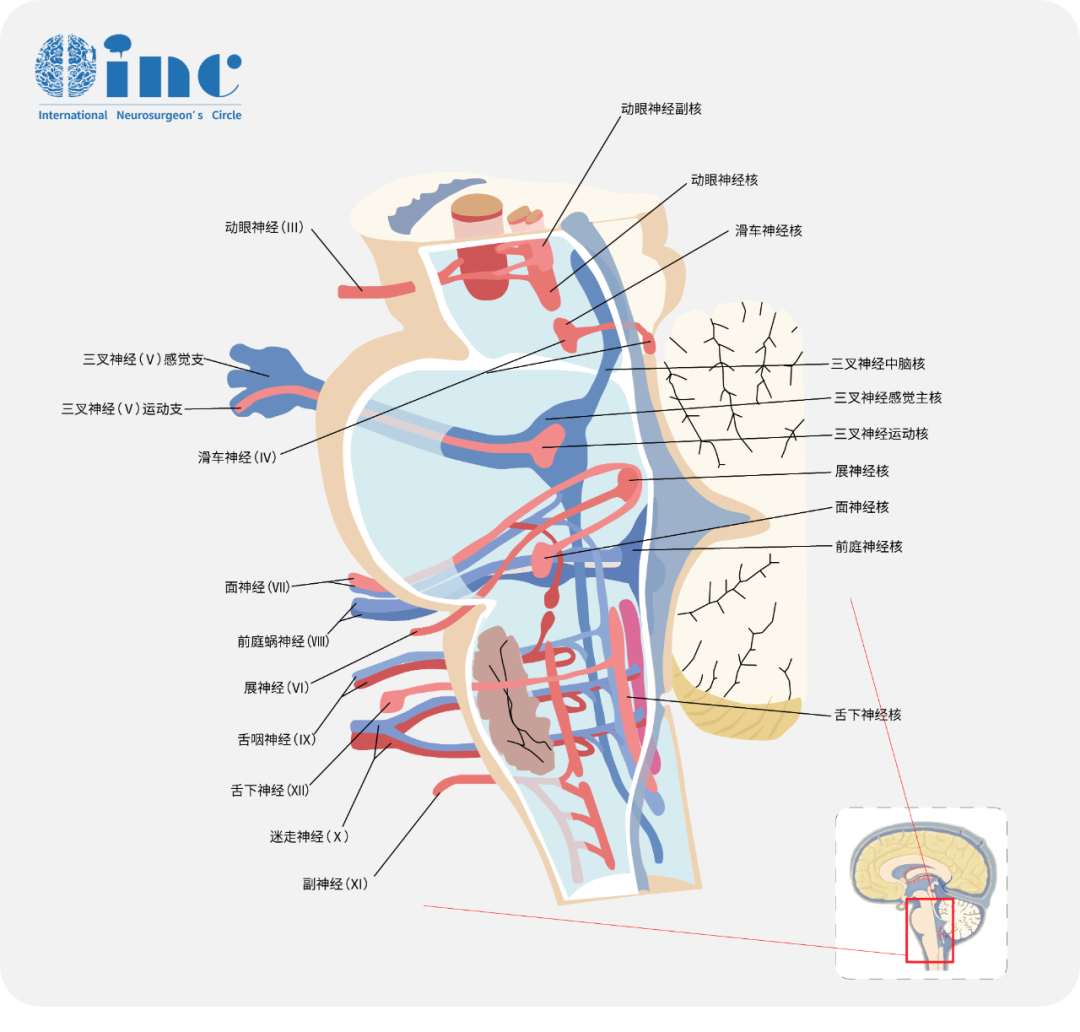

如果说大脑是全身的司令部,那脑干即是司令部的总司令。脑干素有“生命禁区”之称,其中密集排列着颅神经的核团和肢体与大脑联系的上下传导束,其主要功能分区:心血管中枢和呼吸中枢;维持我们清醒的脑干上行激活系统;同时它是大脑与脊髓联络的必经之道,包括四肢的感觉与运动等。一旦受损,其后果不堪设想。

面对这样的高危病例,INC巴特朗菲教授决定迎难而上。他选择了公园长椅体位和左侧远外侧经髁入路(图C),这一路径能最小化对脑干的牵拉。

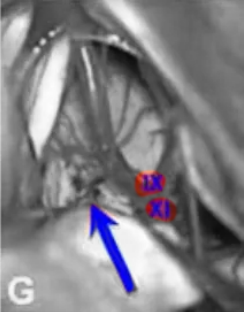

白色箭头标记的面神经虽出血,在舌咽神经、迷走神经、副神经根部可见,但在巴教授娴熟的显微操作下得以保全。(图F)

术中,他谨慎地避开延髓和颅神经(IX-XI),通过桥髓沟这一自然裂隙进入脑桥(图G)。

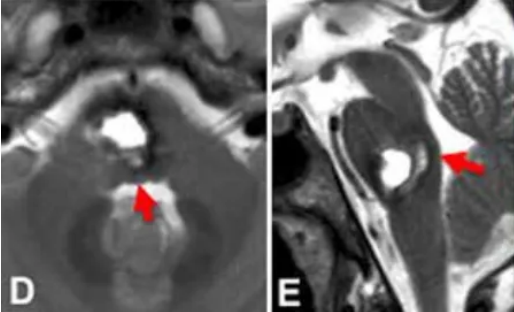

当玛丽亚醒来时,变化悄然发生。术后影像(图D、E)显示肿瘤全切。红色箭头表示相当重要的正常背侧脑桥,该区域包含外展神经和面神经(控制眼球运动和面部表情的“生命开关”)的神经核以及其他可能存在的神经结构————被成功保留。

一年后,她的人生彻底逆转:肢体活动自如、眼球运动、吞咽功能等均恢复正常……右侧面部轻微的面瘫还需康复。曾经因脑桥出血一度瘫痪、昏迷的她,如今几乎重获新生,远超预期。

二、破脑干手术“禁区”,国际脑干手术大咖巴教授

德国Helmut Bertalanffy(巴特朗菲)教授尤其擅长在颅底、丘脑、垂体、视神经和脑内深层病变区域实施显微外科手术,而不损伤周围健康的脑组织。每位患者都有着独特的解剖学条件,巴特朗菲教授会根据每位患者的实际情况定制手术方案和干预措施,以实施高质量的显微手术。

由于脑干内的颅神经核和纤维束密度高,即使少量出血也可能引起严重的神经系统症状。桥脑是脑干重要组成部分,是大脑下行神经纤维传导的通路,也是躯体感觉上行的传导通路。手术中一旦有失,极有可能伤及到神经功能。手术的主要目的是切除病灶去除出血病因,消除反复出血风险,此外,手术还旨在保护颅神经、锥体束功能,避免引起面瘫、肢体瘫痪等,但手术风险却是巨大的!!

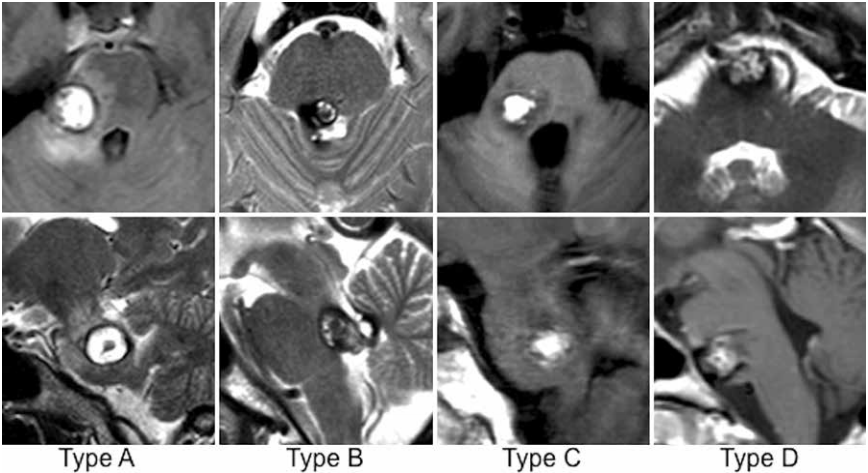

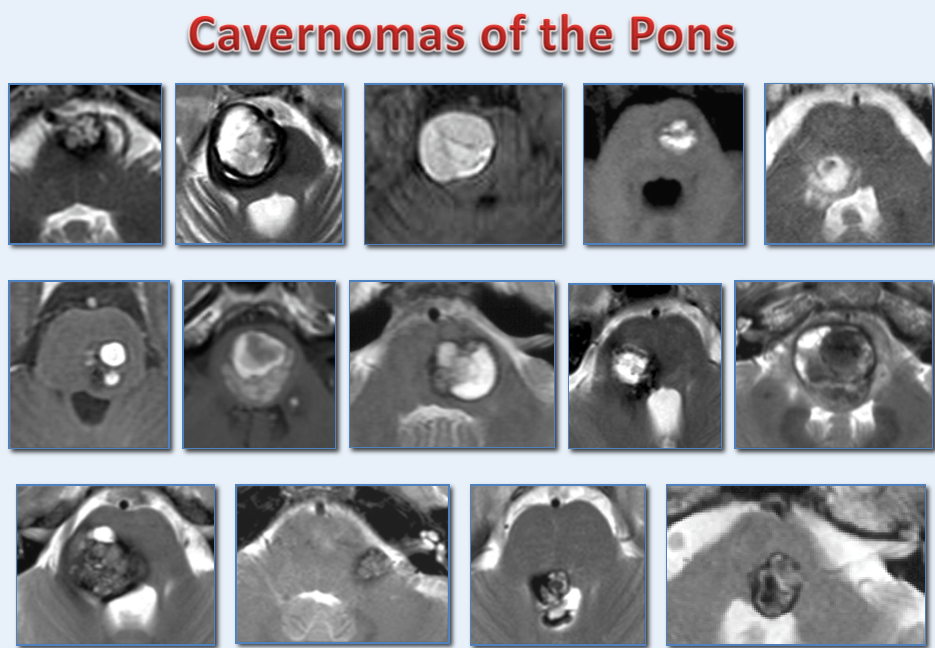

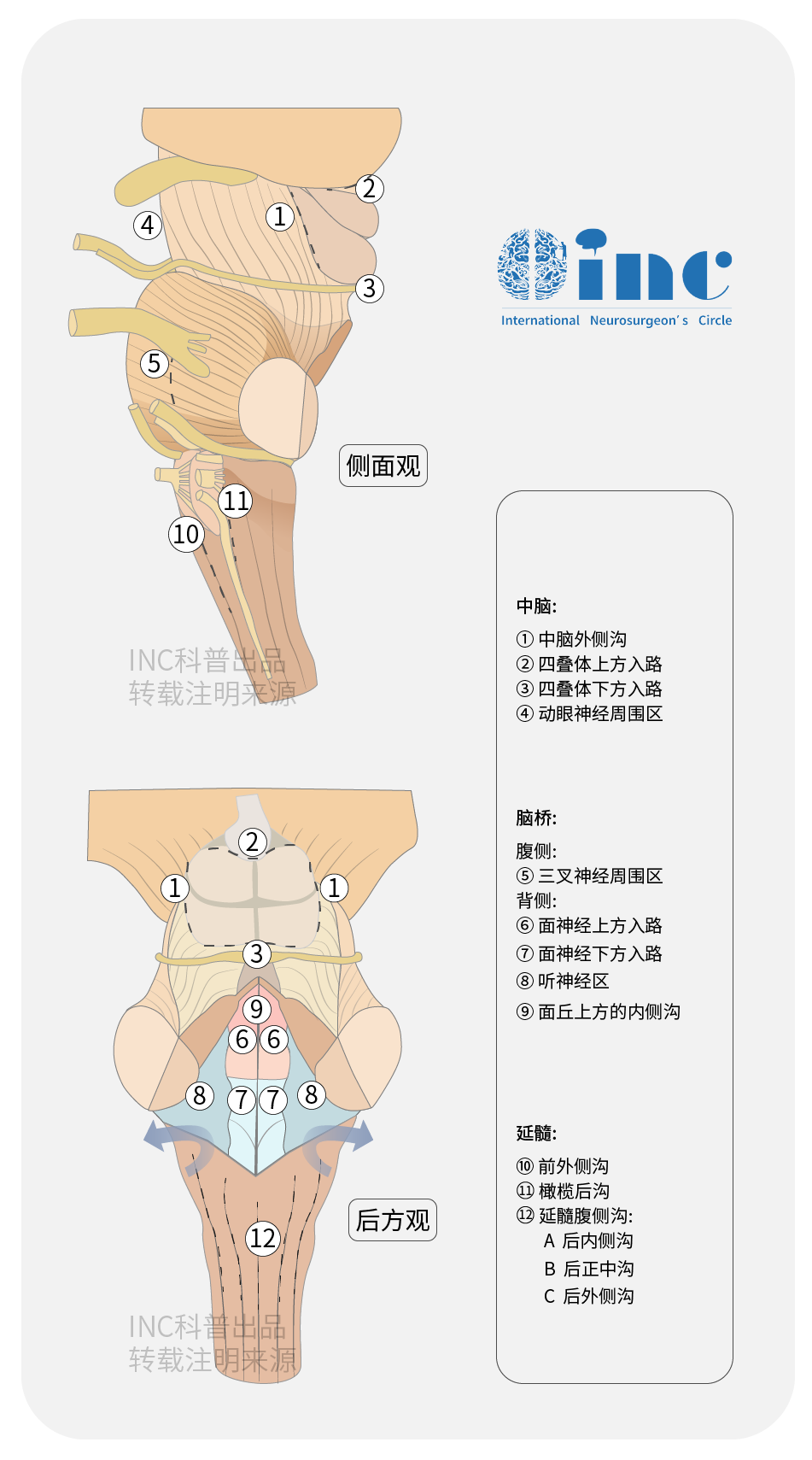

INC巴教授表示桥脑海绵状血管瘤形态学都非常的区别很大,可能是在前方、后方、靠表面或者是深在,而且内部也有很大的异质性,如下图。

脑干脑桥海绵状血管瘤的影像学表现

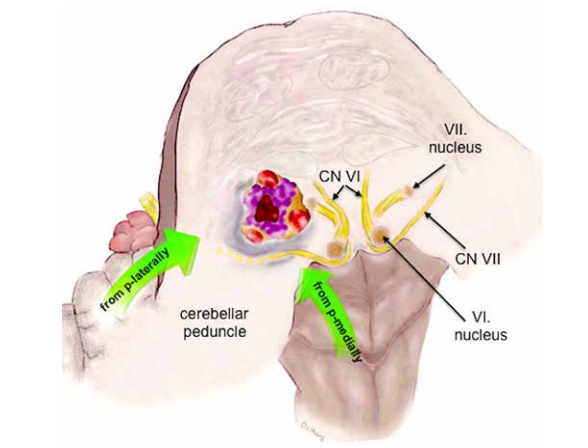

图示:桥脑海绵状血管瘤病变位置,血管病变不邻接桥脑表面,但它单侧移动周围的固有结构,包括外展神经和面神经。

1、如果损伤到展神经核,可能会出现斜视;

2、如果损伤到面神经核,可出现面瘫;

3、如果出现三叉神经核损害,可出现损伤侧面部感觉异常;

4、如果损伤到下行神经传导,患者可出现瘫痪、偏瘫等症状;

5、如果导致严重脑干损害,还可能会导致呼吸、心跳改变等。

三、4类桥脑海绵状血管瘤类型

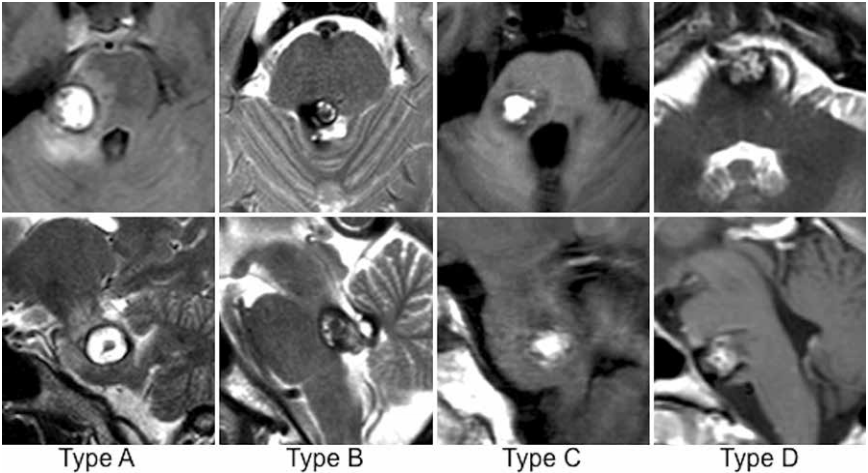

4 种不同病变类型(A-D 型)桥脑海绵状血管瘤,每列显示一名具有代表性桥脑海绵状血管瘤类型患者的轴向(上)和矢状(下)MR 图像。

A型病变:只有脑桥后外侧入路似乎合理且适合进入桥脑海绵状血管瘤A型病变,因为病变与脑桥的侧面邻接,并且距离菱形窝相当远。从脑桥内侧入路受侵犯受,具有显著且不合理的脑干实质损害。

B型病变:只有一条脑桥后内侧的入路似乎是合理的,适合通过B型桥脑海绵状血管瘤,因为病变是位于距桥脑外侧表面相当远的位置,但足够接近或甚至突出菱形肌颅窝进入第四脑室。从横向入路可能造成脑干实质损伤。

C型病变:脑桥后外侧入路或脑桥后内侧入路被认为是可能的,并且两者都是同样有效的选择,被选为C型桥脑海绵状血管瘤病变的通路。自从病变位于桥脑外侧表面之间和菱形窝,很可能是从任何一侧,预计每种方法都可能产生可比较的手术结果;两者都不方法似乎明显优于其他方法。

D型病变:对于D型桥脑海绵状血管瘤,只暴露有前外侧桥脑是较为合理的,因为脑桥的主要部分或整个病灶位于桥脑冠状中线前方。本系列中桥脑海绵状血管瘤的脑桥后外侧入路,开颅可通过外侧幕下小脑上、乙状窦后、远外侧髁和远外侧入路方法实现。桥脑海绵状血管瘤的脑桥后内侧入路是枕下正中开颅术。

四、最佳入路的选择——脑桥后外侧入路的对比性优势

自1990年代初神经外科医生开始越来越频繁地在脑干内进行手术以来,他们一直在寻求所谓的“安全区”进入脑干,特别是进入脑桥。此类进入桥脑的安全区的目的避免了额外的形态学损害,包括脑干和预防永久性神经功能缺损。通过在高度脆弱的脑实质中进行手术操作,加上电生理图谱的使用,以及菱形窝和详细的解剖学研究、第四脑室底增加了有关脑干形态和功能的重要知识。这种改进的理解大大有助于促进脑桥内的手术,极大地增强了安全性。

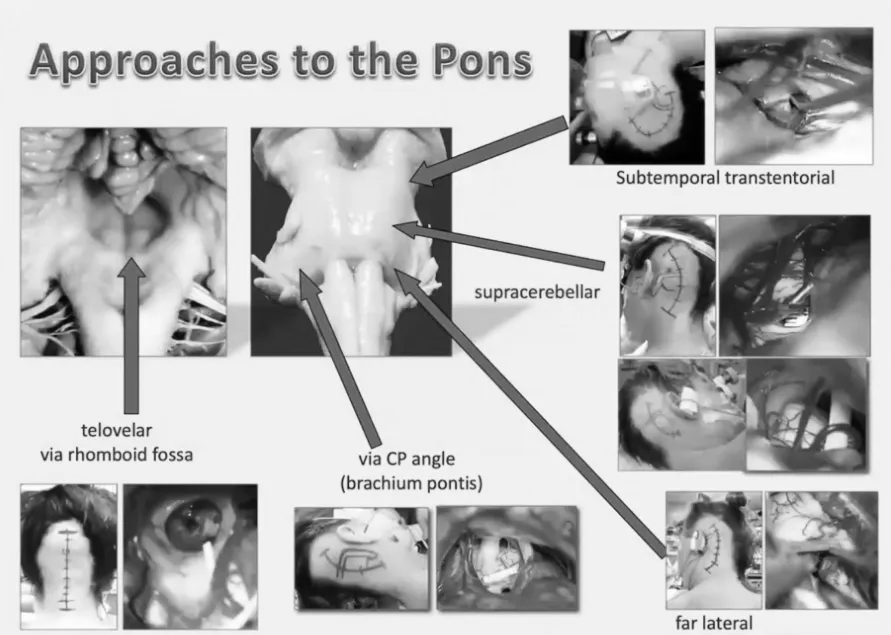

神经外科医生已经利用各种手术方法来暴露和进入脑干海绵状血管畸形。遵循标准或颅底方法常用于去除桥脑海绵状血管瘤:乙状窦后、外侧小脑上幕下、枕下正中(与或没有膜外暴露)、远外侧、颞下、岩前入路和眶颧入路。除了最后 3 个是前外侧入路,其余大致可分为后外侧和脑桥后内侧入路。

INC德国巴特朗菲教授曾在以往的研究论文中,根据脑干的解剖及病变的复杂关系总结的手术入路,可选择经髓帆入路、经桥脑臂入路、远外侧入路、小脑上外侧入路、颞下经天幕入路,具体的手术入路要根据每个患者的具体情况及主刀医生的医学知识及经验而具体制定。

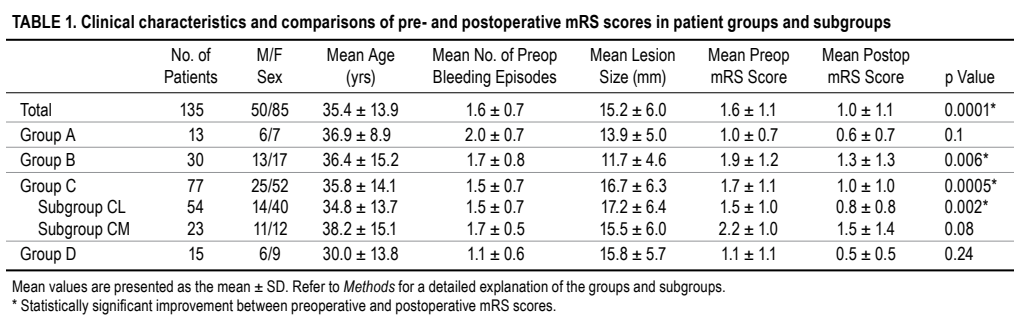

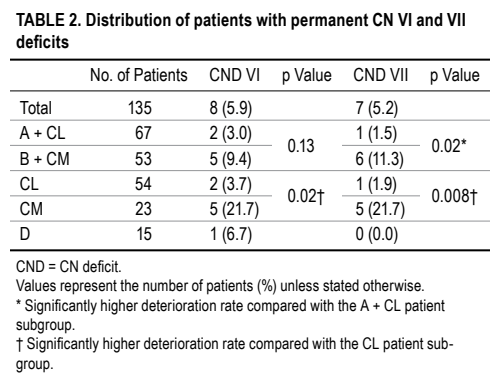

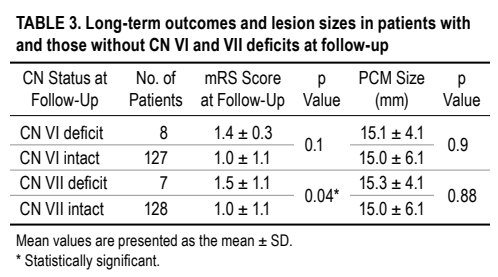

巴教授表示如何去选择这个手术入路,非常重要!针对桥脑海绵状血管瘤,巴教授多针对不同的病变类型采用不同的手术入路进行切除,并努力保留外展肌和面神经功能。教授的本研究对比了脑桥后外侧入路与传统的、更常用的后内侧菱形窝入路切除桥脑海绵状血管瘤的效果(共研究了77名患者,其中54人通过脑桥后外侧入路接受了手术,而23人通过脑桥后内侧入路接受了手术),在比较这 2 个患者亚组时,永久性外展(3.7% 对 21.7%)和面部(1.9% 对 21.7%)的术后发生率有显著差异。在整个患者群体中,外展神经和面神经缺损率分别为 5.9% 和 5.2%,改良 Rankin 量表评分从术前的 1.6 ± 1.1 显着降低至随访时的 1.0 ± 1.1.

患者组及亚组患者术前术后mRS评分的临床特征及比较

1、脑桥后外侧入路:巴教授过去的30年中,使用脑桥后外侧入路显微手术切除桥脑海绵状血管瘤积累了大量的成功经验。从背外侧入路通常通过标准乙状窦后开颅和通过桥小脑角CPA暴露朝向三叉神经出口的手术路径。因此,通过桥脑入路可以到达许多桥脑海绵状血管瘤切除的安全路径。为了改善观察手术路径,我们有在许多其他情况下修改了这条脑桥后外侧入路,进入远外侧髁旁或经髁暴露通过向下延伸开颅手术,这允许从更有利从外侧到内侧进入脑桥进行手术。

2、脑桥后内侧入路:脑桥后内侧入路是传统的且仍然被广泛使用的进入小脑、第四脑室和小脑后部的方法。当使用这种菱形窝进入桥脑海绵状血管瘤时,需要根据脑桥的结构和内在解剖学,尤其当病变靠近或侵犯了外展和面神经纤维等、以及其他固有的脑桥结构(如后纵束和外侧、脊髓和三叉神经双节)时。面神经丘的确切位置和范围不能通过检查菱形窝来精确确定,面神经丘由面部神经纤维组成,并穿过下面的第六(外展)神经核。肌电图检查(EMG)在桥脑海绵状血管瘤的手术当中是极为重要的,它可用于识别菱形窝的面神经丘,在防止永久性颅神经功能损伤方面具有巨大价值。

永久性 CN VI(外展神经)和 VII (面神经)缺失患者分布

患者的长期结果和病灶大小以及那些在随访中没有 CN VI 和 VII 缺陷的

最终,INC巴特朗菲教授在其研究结论中表明,在进入桥脑海绵状血管瘤的手术入路中,脑桥后外侧入路优于脑桥后内侧入路。这项回顾性分析证实了这一结论,此外,教授还证明了术前可以区分 4 种类型的桥脑海绵状血管瘤用以指导手术入路研究,评估是否只有一种或两种替代的手术方法可用于进入特定病变,且其该系列术后第六、第七神经麻痹并发症的发生率明显低于大多数其他已发表的手术报导。

巴教授脑干延髓胶质瘤研究与脑干的50年“love story”

INC第四届世界神经外科顾问团云端峰会上,巴教授进行了主题为《Surgical treatment of brainstem glioma 脑干胶质瘤的外科治疗》的精彩演讲,回顾了自己1974-2024年,携手脑干50年的“love story”。演讲中,他重点阐述了哪些类型的脑干胶质瘤适合手术治疗,并分享了多个他亲自操刀的典型手术案例。这些案例中,大多数都达到了大体全切除,还有近乎全切除,即达到 90%。这一系列突破性成果有力佐证了脑干并非禁区,尤其是在胶质瘤方面,低级别胶质瘤更是手术的最佳适应症。

巴教授发表论文及专著

脑干海绵状血管瘤手术治疗总结

脑干海绵状血管瘤引起的脑干出血非常凶险,当出现手术指征时,应以尽早手术全切,争取痊愈机会。手术的预后与术前出血次数、症状持续时间、患者自身身体情况、主刀医生的手术技术、手术团队的水平和配合度等有很大关系。因此,建议患者不要等到多次出血、面临生命危险的时候才想到做手术,并且应该找有成功手术经验的医生、成熟的医疗团队和高精密医疗辅助设备的医院做手术,更大程度上避免手术并发症的出现,让术后生活质量有保障。

自3月28日INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团成员巴特朗菲教授抵达中国以来,已完成多台示范手术,还有更多的患者在远程及面对面咨询后果断选择此次示范手术,期待巴教授能为他们带来新生的曙光!

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号