张先生正在参加女儿的毕业典礼,前一时刻还在自豪地鼓掌,但一阵突发性头痛彻底打乱了他陪伴女儿庆祝的计划安排。

当时他并未意识到,这并非一次普通的身体不适,而是一场持续数年、关乎生死的健康斗争的开始。

患者基本情况

姓名:张先生

诊断:脑干海绵状血管瘤

病情发展阶段:从头痛症状到视力丧失

脑干病变的临床表现

张先生的病情进展犹如一部逐渐加速的警示记录,每个症状都指向脑干区域的严重问题。

初期表现:毕业典礼当天出现头痛,最初误认为是疲劳所致未予重视。次日头痛症状失控性加重,严重到无法睁眼程度。原定回国航班因身体状况被迫改期。

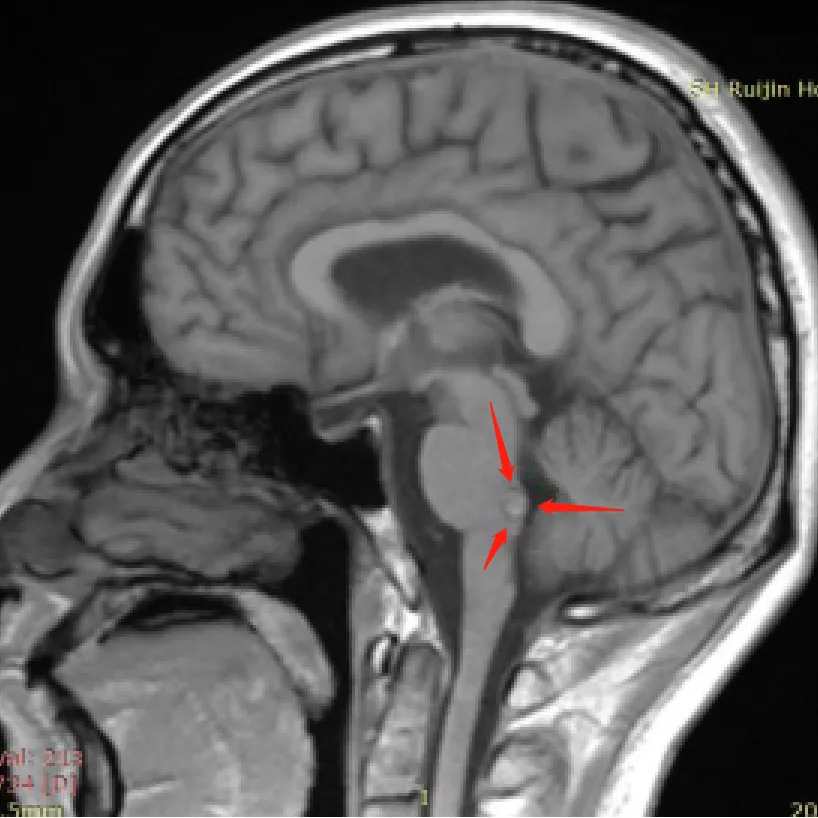

急性期表现:改期航班当天清晨出现视力模糊无法看清航班信息。凭借基础医学知识,他立即警觉判断:"可能存在脑出血"。此时决定冒险乘坐15小时航班回国。

恶化期表现:经15小时飞行后携带病历直接前往医院,CT检查确诊脑干出血,医生当即要求进入ICU监护。随后2-3天内病情进一步恶化:左侧额纹消失、眼睑闭合不全、鼻中隔控制障碍、口唇闭合困难,在一天半内面部神经症状连续出现。医生告知出血灶正在压迫神经组织,但具体影响范围需观察后续恢复情况。

治疗过程与决策挑战

两次保守治疗经历构成一场"两害相权取其轻"的医疗决策过程。

第一次保守治疗:

由于初诊医院非神经专科机构,张先生家属经多方咨询获得一致建议:急性出血期手术风险过高,优先采取保守治疗方案。

后续45天内张先生严格遵循医嘱"所有生活活动均在床上完成",甚至禁止抬头动作。病房环境嘈杂,同时面临"进食时液体外漏、睡眠时鼻腔阻塞"等困境。更令人无奈的是医生明确表示"无特效药物可用,只能依靠机体自行吸收出血",病危通知书已下发,家属甚至做好最坏打算。

第二次保守治疗:

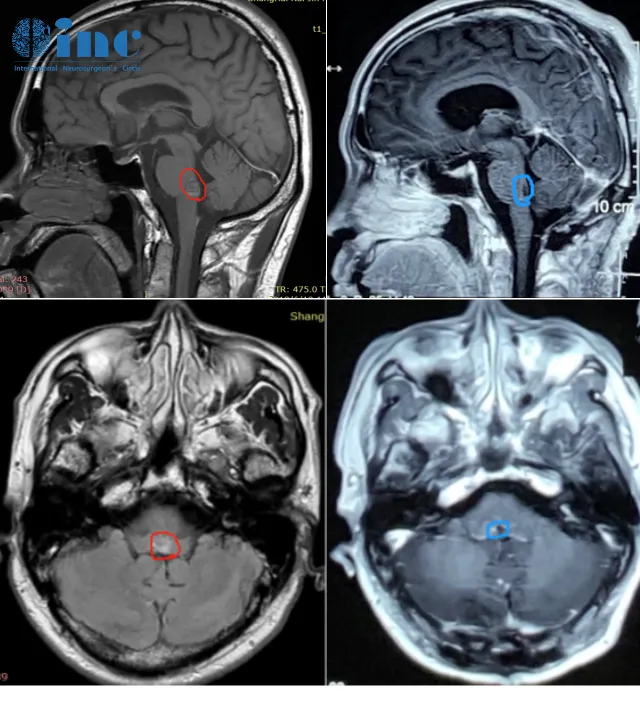

2019年5月发生第二次出血,张先生再次出现失明症状。CT显示出血量较少,但医生仍建议保守治疗(手术可能导致不可逆神经损伤)。他已做好"与疾病共存"准备,结合首次保守治疗经验选择居家休养。

张先生甚至做好"终身维持现状,最多就是半卧床状态"的心理准备。然而命运转折突然出现——某日午后,张太太通过电脑搜索海绵状血管瘤手术治疗信息时发现INC脑干手术专家巴特朗菲教授的资料,经过深入咨询后夫妻二人决定"尝试联系这位专家"!

手术治疗决策分析

脑干海绵状血管瘤的治疗本身属于神经外科领域的高难度课题。张先生的两次治疗选择都充满权衡与抉择。

经与巴特朗菲教授咨询后,教授明确表示可以实施手术,并提供具体切除率、并发症发生率的量化评估,这使张先生对手术选择更具信心。

术前张先生已出现身体控制障碍征兆:行走不稳需扶墙移动;视力模糊视野受限;术前谈话时甚至需要家属搀扶才能就座——这些症状提示脑干病变已影响运动及视觉功能。

随后由巴特朗菲教授主刀,国内神经外科团队协同配合,成功切除这例高风险脑干海绵状血管瘤。

术后康复效果

从行走不稳到羽毛球运动的四年恢复历程

手术成功后患者积极配合康复训练,针对"视野受限"问题通过反复训练逐步改善。术后两个多月即重返工作岗位;随着恢复进程推进,甚至重新恢复羽毛球运动爱好。

术后四年随访显示张先生状态超出预期:日常工作生活完全正常,性格保持开朗,还能通过体育运动维持健康。

随访时主刀医生巴特朗菲教授查看影像资料后确认"手术非常成功",并鼓励"进行力所能及的活动没有问题"。张先生表示:"对目前状况非常满意,这是自主选择的人生道路——从'安排后事'到'正常生活',已感到十分幸运。"

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授

作为INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席,巴特朗菲教授现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,擅长大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑深部胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除与神经吻合术,以及各类椎管内肿瘤治疗。

巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非、日本、中国、韩国、新西兰、南非、智利等40个国家的学术邀请,在全球神经外科学术会议中进行400余场特邀报告,为世界神经外科发展作出重要贡献,特别是在颅底外科和脑脊髓显微血管病变治疗领域。

案例来源:本文所述为INC国际巴特朗菲教授2020年中国行期间完成的手术病例。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号