"我是否还能继续打篮球?"这是16岁患者诺亚被确诊为脑干桥脑海绵状血管瘤后向医生提出的第一个问题。

两个月前,他仍是篮球场上的风云人物,总有许多支持者在场边为他欢呼,然而现今他却连平稳行走都面临困难。

01 校园风云人物的病情急剧变化

诺亚的症状来得突然且异常:最初仅为左腿偶尔麻木,他之前也曾出现过腿抽筋现象,便自认为是生长发育期钙摄入不足所致。

但随着时间推移,他在打篮球时察觉到左侧身体控制能力下降,平衡感变差,日常生活中也常伴有头晕症状。或许是因为运动过度导致疲劳,从小到大,诺亚即使感冒发烧也常选择忍耐,此次身体不适同样未引起他的重视。

直到某一天——当他左右环顾时,发现右眼可以正常转动,而左眼却像被什么卡住一样,固定在中线位置。频繁眨眼和揉眼后,他仍然无法控制左眼的活动,年轻的心中首次涌现出前所未有的恐慌:我到底怎么了?

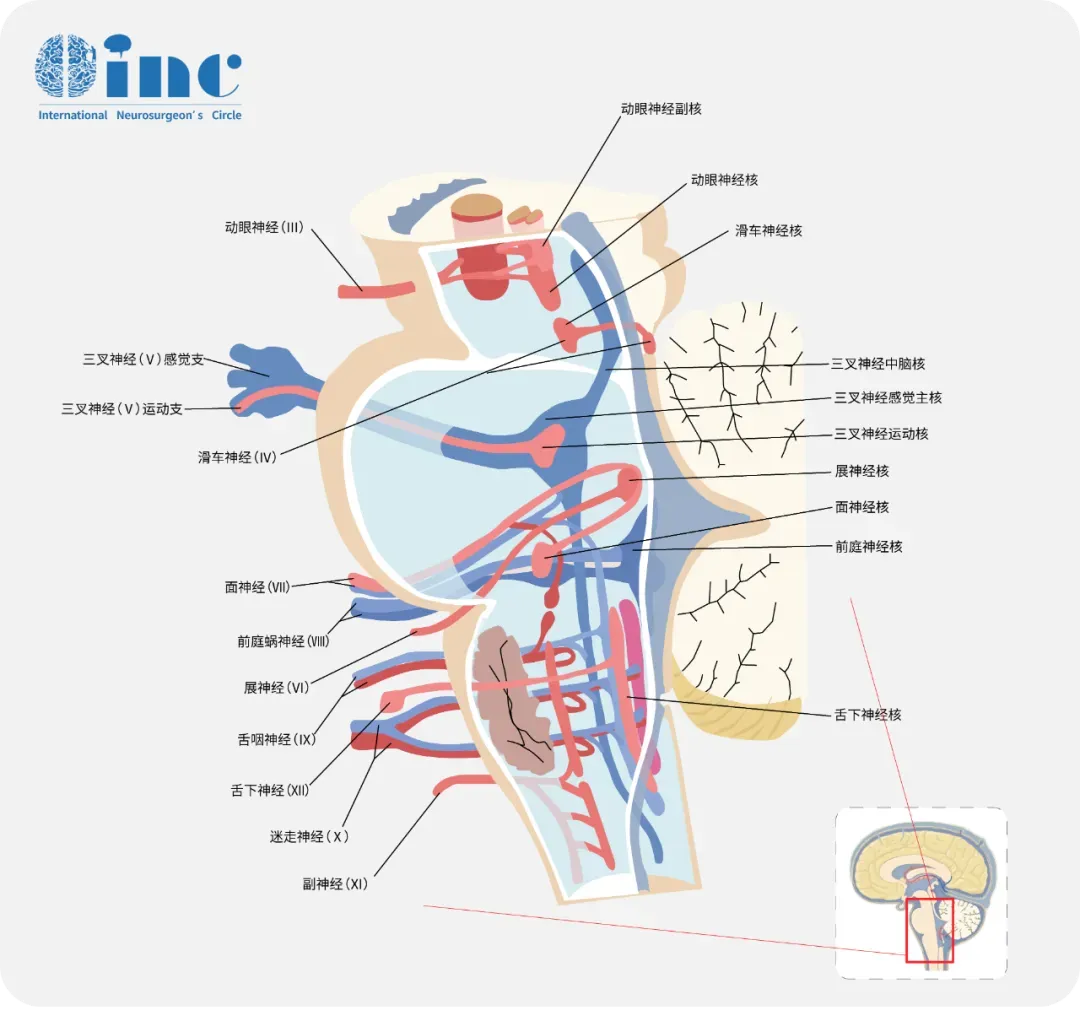

紧急就医后,医生诊断其为"核间性眼肌麻痹",这个专业术语让诺亚一家感到茫然。医生解释道:当患者尝试向左侧或右侧注视时,一只眼球能够正常外展,而另一只眼球却"卡"在中线位置无法内收,这是脑干受损的典型表现。

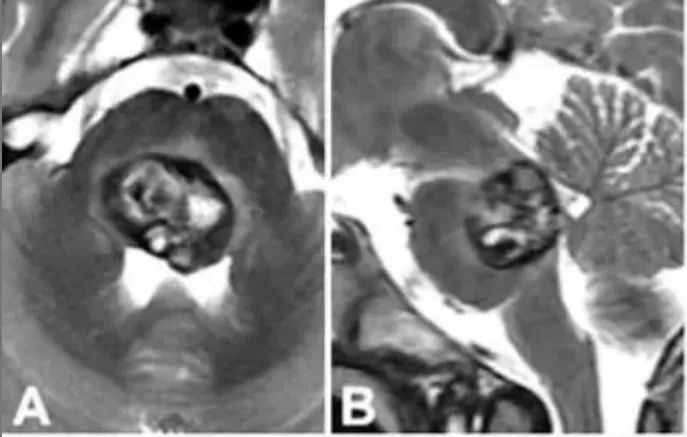

MRI检查结果显示:在脑干桥脑深处存在一个海绵状血管瘤。这个位置极其危险,紧邻控制面部表情和肢体活动的神经中枢。医生坦诚告知:开颅手术风险极高,稍有不慎就可能导致永久性面瘫甚至瘫痪。

02 诊疗过程中的艰难抉择

如果说大脑是人体的总司令部,那么脑干就是司令部的最高指挥中心。脑干素有"生命禁区"之称,其中密集排列着颅神经核团和连接大脑与脊髓的上下传导束。其主要功能分区包括:心血管中枢和呼吸中枢;维持清醒状态的脑干上行激活系统;同时它也是大脑与脊髓联络的必经之路,负责四肢感觉与运动等功能。一旦受损,后果不堪设想。

焦虑与绝望笼罩了整个家庭。诺亚开始回避朋友的探访,整日将自己关在房间内。原本阳光开朗的少年变得沉默寡言,父母的心情也如同被巨石沉重压着,难以喘息。

03 成功的手术干预与康复过程

转机来自一位病友的介绍——INC国际脑干手术专家巴特朗菲教授,这让诺亚一家重新燃起希望。特别是在了解到巴教授具有多个成功手术案例后,他们决定进行最后一次尝试。

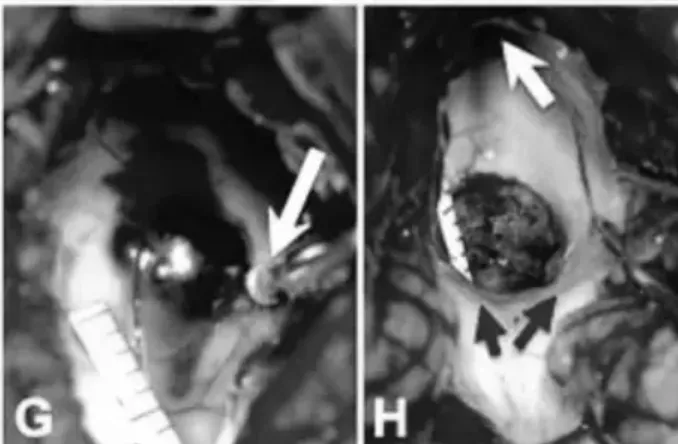

手术过程中,巴教授团队采用半坐位手术姿势,通过中线枕下开颅术,小心暴露病变区域,并将桥脑海绵状血管瘤完全切除。术后患者未出现面瘫和其他神经功能缺损。诺亚经历了平稳的术后恢复过程,最终快速康复并恢复正常生活,无任何并发症。

需要强调的是,脑干海绵状血管瘤引起的脑干出血非常危险。当出现手术指征时,应尽早进行全切手术,争取痊愈机会。手术预后与多种因素相关:术前出血次数、症状持续时间、患者自身身体状况、主刀医生的手术技术以及手术团队的水平和配合度等。

因此,建议患者不要等到多次出血、面临生命危险时才考虑手术,而应该选择具有成功手术经验的医生、成熟的医疗团队和配备高精密医疗辅助设备的医院进行手术,从而最大程度地避免手术并发症,保障术后生活质量。

案例来源:文中所述为INC国际巴特朗菲教授演讲分享案例。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号