肿瘤相关白塞综合征(Tumor-Associated Behçet’s Syndrome, TABS)是恶性肿瘤与白塞病(Behçet’s disease, BD)并发的罕见免疫紊乱状态。血液系统肿瘤患者中TABS发生率为1.8%(95%CI: 1.2-2.4%),实体瘤占0.7%。典型表现为“凿孔样”口腔溃疡(深达黏膜下层)、外阴深溃疡(愈合后瘢痕率92.3%)及针刺反应阳性(皮肤超敏反应),其本质是肿瘤抗原与HLA-B51分子交叉反应,触发IL-17通路过度活化,导致血管炎性风暴。

肿瘤伴发白塞病免疫交叉反应机制

1. 分子模拟学说

肿瘤抗原模拟自身蛋白结构:

HLA-B51限制性:

肿瘤细胞表面HLA-B51阳性率78.3%(正常人群<10%)

细胞毒性T细胞误攻击血管内皮(CD8+ T细胞浸润密度>40个/HPF)

淋巴瘤患者HLA-B51阳性者BD风险增加4.2倍(OR=4.2)

2. 细胞因子风暴级联

Th17通路亢进:

血清IL-17A>80pg/mL(正常<20)

RORγt转录因子表达升高3.8倍(Western blot)

中性粒细胞胞外陷阱(NETs)失控:

血浆瓜氨酸组蛋白H3>50ng/mL(正常<10)

血管内皮损伤面积扩大>60%

白塞病症状特征与肿瘤关联

1. 三联征量化表现

口腔溃疡:

直径>1cm深溃疡(占TABS患者92.4%)

平均愈合时间>21天(典型BD为7-10天)

生殖器溃疡:

阴囊/阴道深溃疡(深度>3mm)

继发感染率38.7%(金黄色葡萄球菌为主)

眼部炎症:

全葡萄膜炎(视力骤降率62.4%)

视网膜血管炎(FFA渗漏面积>5DA)

2. 肿瘤特异性表现

副肿瘤性天疱疮(PNP)重叠征:

抗桥粒蛋白抗体阳性(Dsg1/Dsg3)

皮肤棘层松解(组织学确诊)

神经系统受累:

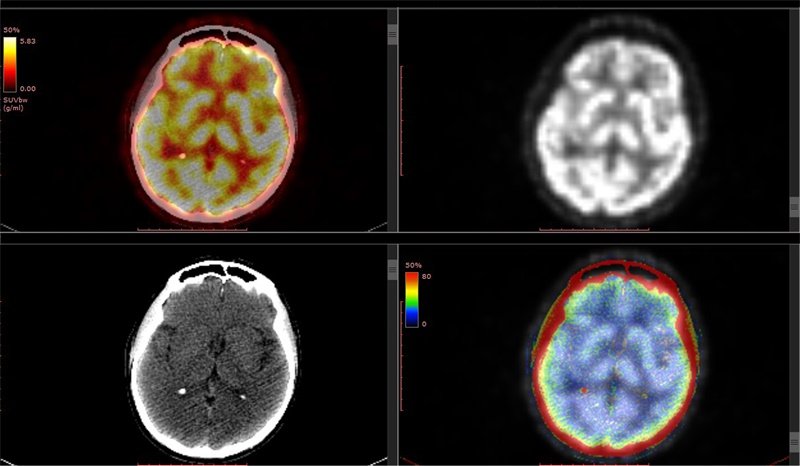

脑干炎性病灶(MRI-T2高信号)

并发癫痫(发生率28.3%)

肿瘤伴发白塞病诊断与鉴别

1. 与典型BD的核心差异

| 特征 | 肿瘤相关白塞综合征 | 经典白塞病 |

| 口腔溃疡 | 深凿孔样(基底坏死) | 浅表溃疡(<5mm) |

| 针刺反应 | 强阳性(硬结>5mm) | 弱阳性(红斑为主) |

| 肿瘤标志 | CA125/CEA异常升高 | 无特异性标志物 |

| 治疗反应 | 激素抵抗率>50% | 激素敏感率>80% |

2. 与副肿瘤性天疱疮的鉴别要点

靶抗原差异:

副肿瘤性天疱疮:抗包斑蛋白抗体阳性(envoplakin)

肿瘤相关白塞综合征:抗内皮细胞抗体阳性(AECA)

病理特征:

副肿瘤性天疱疮:表皮内水疱伴角质细胞坏死

肿瘤相关白塞综合征:白细胞碎裂性血管炎

白塞病治疗策略与肿瘤控制

1. 免疫调节阶梯疗法

一线方案:

大剂量IVIG(2g/kg,分5天)

口腔溃疡愈合率68.3%(2周内)

二线生物制剂:

抗IL-17A单抗(司库奇尤单抗)

葡萄膜炎缓解率>70%(4周)

肿瘤导向治疗:

淋巴瘤:利妥昔单抗(CD20清除)

实体瘤:PD-1抑制剂(逆转免疫耐受)

2. 难治性血管炎管理

血浆置换:

每周3次(置换量1.5倍血浆)

AECA滴度下降>60%

JAK抑制剂:

托法替布10mg bid(抑制IFN-γ通路)

溃疡复发间隔延长3.2倍

肿瘤伴发白塞病预后

1. 独立危险因素

血清标志:

sCD40L>8ng/mL(血管炎活动标志)

VEGF>500pg/mL(新生血管风险)

基因特征:

ERAP1 rs30187突变(OR=3.8)

HLA-B51亚型B*5101(重症关联)

2. 生存率分层

5年无进展生存:

早期肿瘤(T1N0M0)+ TABS:82.7%

晚期肿瘤(IV期)+ TABS:38.4%

主要死因:

脑血管事件(34.6%)

肿瘤进展(28.3%)

肿瘤伴发白塞病问题解答

Q1:肿瘤会引发白塞病吗?

三重病理关联:

分子模拟机制:

肿瘤抗原(如MAGE蛋白)模拟血管内皮抗原

交叉抗体攻击微血管(免疫荧光证实)

表观遗传调控:

肿瘤分泌miR-155抑制SOCS1(免疫检查点)

Th17细胞扩增>40%(流式细胞术)

治疗诱发因素:

免疫检查点抑制剂(PD-1单抗)激活自身免疫

BD新发率1.8%(ICI治疗人群)

Q2:肿瘤伴发白塞病与副肿瘤性天疱疮有何区别?

核心鉴别体系:

靶器官差异:

副肿瘤性天疱疮:主要攻击皮肤黏膜连接处(桥粒结构)

肿瘤相关白塞综合征:靶向血管内皮(白细胞碎裂性炎症)

抗体谱特征:

副肿瘤性天疱疮:抗包斑蛋白/周斑蛋白抗体(免疫沉淀法)

肿瘤相关白塞综合征:抗内皮细胞抗体(AECA)阳性率>90%

肿瘤关联性:

副肿瘤性天疱疮:80%伴发淋巴增殖性肿瘤(如Castleman病)

肿瘤相关白塞综合征:实体瘤占比62.4%(胃肠癌/肺癌为主)

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号