在神经外科领域,每一场手术都如同在悬崖边行走,容不得丝毫差错。手术刀在医生手中,每一次挥动都关乎患者的生死,从精心规划毫米级的切口,到小心翼翼保护脆弱的神经组织,再到精准无误地切除病灶并保全关键功能,每一个环节都至关重要。

然而,医学的发展并非一帆风顺,即使是经验丰富的手术专家,也会在手术过程中遭遇棘手的“卡脖子”困境。在颅内手术中,哪怕有各种先进的神经导航设备辅助,很多时候手术入路仍存在局限,医生难以顺利抵达并彻底切除病灶,尤其是那些生长位置特殊的大型肿瘤。其中,脊索瘤就是典型代表,它生长位置刁钻,喜欢在神经血管的间隙中蔓延,还会侵蚀骨头,是神经外科手术中的一大难题。

面对这些困境,创新成为突破的关键。这不仅体现在手术技巧、入路选择以及理论研究上,手术器械的创新同样重要。医学领域的专家们始终在创新的道路上不断探索前行。

26岁女性患斜坡脊索瘤,能否安全全切?

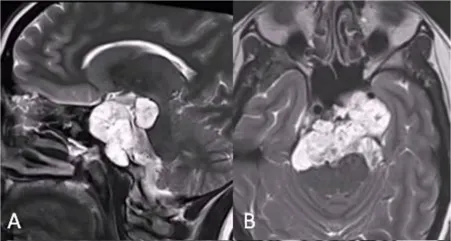

26岁的女孩Iris因视物重影前往医院检查,没想到竟查出颅底有一个巨大肿瘤。起初,她只是感觉左眼转动不太灵活,看东西偶尔会出现叠影,症状并不严重,但她还是选择进行检查。MRI检查结果显示,她的斜坡区域有一个巨大的脊索瘤,肿瘤呈浸润性生长,像树根一样蔓延,侵犯到了乙状窦(SS)、左侧海绵窦(CS),以及从下斜坡至脑干脚间池的硬脊膜部分。

这个检查结果让原本看似不严重的症状变得不容忽视。肿瘤在神经系统的关键位置悄然生长,就像一颗隐藏的定时炸弹,直到出现症状才被发现。

为什么会出现这种情况呢?这是因为大脑具有强大的代偿机制,症状的出现往往滞后于肿瘤的实际生长进程,这使得很多患者误以为没有症状就代表身体安全。实际上,脑肿瘤会持续生长,临床上有不少患者因为早期没有症状而忽视治疗,等到出现头痛、复视、步态不稳等压迫症状,甚至因脑干受压陷入昏迷、危及生命时才意识到病情的严重性。一旦错过早期治疗的“黄金时期”,随着肿瘤体积增大、级别升高,治疗难度会大幅增加,症状越严重,手术风险越高,术后功能恢复也越困难。

面对高难颅底手术,不断创新改良手术入路

颅底脊索瘤大多位于颅底中线斜坡、颅颈交界区,周围紧邻颈内动脉、椎-基底动脉和脑神经等重要结构,而且颅底骨质常常被严重侵蚀,是神经外科公认的难治性疾病之一。目前,手术切除是颅底脊索瘤的首选治疗方法。

颅底入路手术的目的,是借助颅内贯通的骨性通道,最大程度减少手术操作对脑和神经血管的损伤,从而精准、安全地切除颅底深部的肿瘤等病变。

福教授的“定制”手术方案

显微镜与神经内镜双镜联合:在使用开颅显微镜切除肿瘤时,由于操作空间狭窄,肿瘤难以充分显露,还存在视觉盲区,医生常常需要牵拉脑组织、跨越神经和血管,这使得肿瘤切除难度较大。面对Iris这种广泛侵犯的肿瘤,单一的手术入路无法满足手术需求。为了更全面地切除肿瘤,避免给患者留下预后隐患,福教授调整手术策略,采用分期治疗,创造性地将经鼻内镜手术和传统开颅术相结合,这样可以更广泛、安全地切除肿瘤。

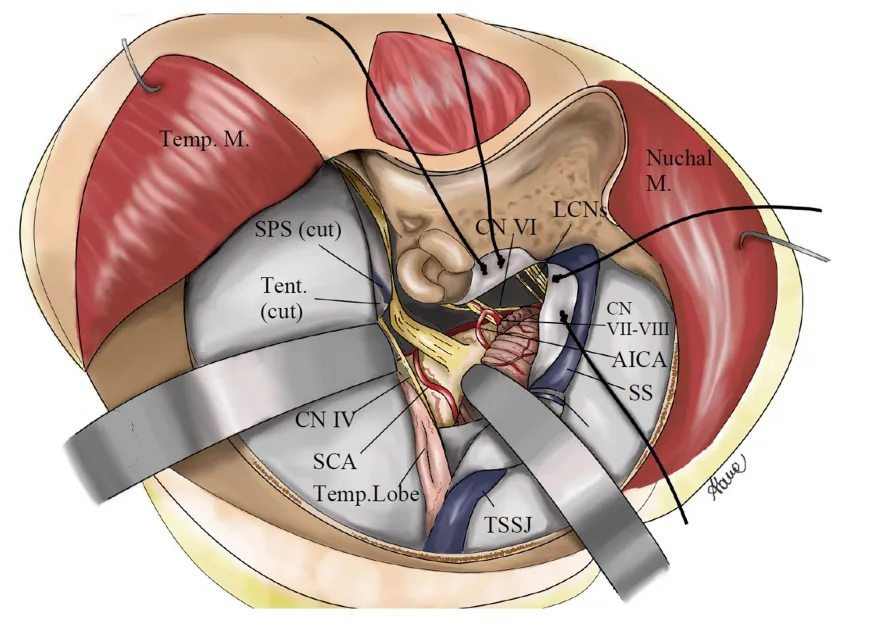

联合岩骨入路的改良创新:在处理斜坡脊索瘤时,联合经岩骨入路(CTPA)是一种常用的颅底手术入路。它能提供宽阔的手术视野,便于医生从多个方向、角度进行操作,同时可减少对大脑的牵拉损伤。不过,这种方法对神经外科医生要求很高,不仅需要较长时间学习掌握,还要求医生对内镜解剖有深入了解,而且手术中容易出现脑脊液泄漏的风险。

因此,在过去几年里,为了优化手术、减少创伤,福教授团队对联合岩骨入路进行改良创新,提出微型经岩骨联合入路(mini-CTPA)。这种入路方式尽量减少对软组织的剥离,降低了手术的侵袭性,同时能达到与经典联合岩骨入路相似的手术暴露效果,在手术缝合关闭时也更便于复位。

INC福教授成功实施手术

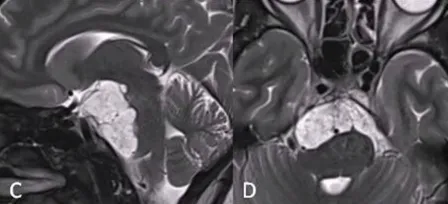

第一期手术:通过联合内镜鼻内入路(EEA)切除肿瘤的硬膜外部分,对于硬膜内部分的肿瘤则采用经颅入路,这样做可以降低脑脊液泄漏和神经血管损伤的风险。手术开始时,先进行内镜鼻内肿瘤活检,结果确诊为典型的脊索瘤。随后,进行内镜经鼻入路手术,成功从硬膜外部分移除了斜坡和海绵窦区域的肿瘤。

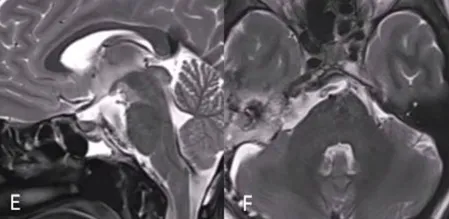

第二期手术:两个月后,患者接受第二次手术,此次采用右侧的mini经岩骨入路切除硬膜内的肿瘤。手术后的MRI检查显示,肿瘤已完全切除(GTR)。术后,患者还接受了质子束治疗(PBT)。在5个月的随访过程中,患者神经系统检查结果正常,头面部外观也保持良好。

国际颅底手术大咖福教授的独特理念与成就

对于神经外科医生而言,人类大脑就像一个充满奥秘的宝藏,每一种病变都需要特定的“解决方案”,才能做到根据病情和时机制定合适的治疗方案。

颅底区域的肿瘤位置多样,且通常与颅内大动脉、颅神经以及重要脑组织紧密相连,这里集中了颅神经、大动脉血管、血管丛、静脉窦等,想要完整切除肿瘤且不引发严重并发症十分困难,也是现代神经外科持续探索的领域。

福教授认为,对于如此复杂的区域,仅仅掌握一种手术入路远远不够。手术不是一成不变的流程,为了让患者获得最大益处,“定制化”手术十分必要。这种手术可以分阶段采用不同的手术入路和器械,实现最大程度的肿瘤切除,同时保障患者安全,避免因组织长时间过度暴露而引发术后并发症,为后续的辅助治疗奠定良好基础。而且,福教授还能根据不同的手术结果,“定制”个性化的辅助治疗方案,包括确定合适的剂量和时长等,以尽可能延缓肿瘤复发。

近年来,福教授多次来华开展学术讲座和培训活动。在中国期间,福教授曾在北京天坛医院为一名岩斜区脑膜瘤患者成功实施手术。36岁的小宛在体检时偶然发现肿瘤,由于肿瘤一直没有症状,她果断选择手术。术后,小宛恢复良好,“我在ICU只待了4个多小时就转出来了,第2天下床活动,第9天就出院了。手术没有剃头发,现在伤口处都长出头发了,根本看不到伤口。”术后一个月,小宛基本恢复正常。这样出色的治疗效果,也是众多患者期待福教授再次来华的重要原因。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号