内镜颅底外科(ESBS)目前已广泛应用于各类颅底病变的治疗。然而,由于该类疾病相对罕见、手术操作难度高且学习周期较长等挑战,以INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员Sebastien Froelich教授(塞巴斯蒂安·福洛里希,"福教授")为代表的国际颅底外科专家共同制定了关于内镜颅底手术的国际共识声明(ICAR:ESBS)。现将其中涉及斜坡脊索瘤的关键内容进行系统梳理:

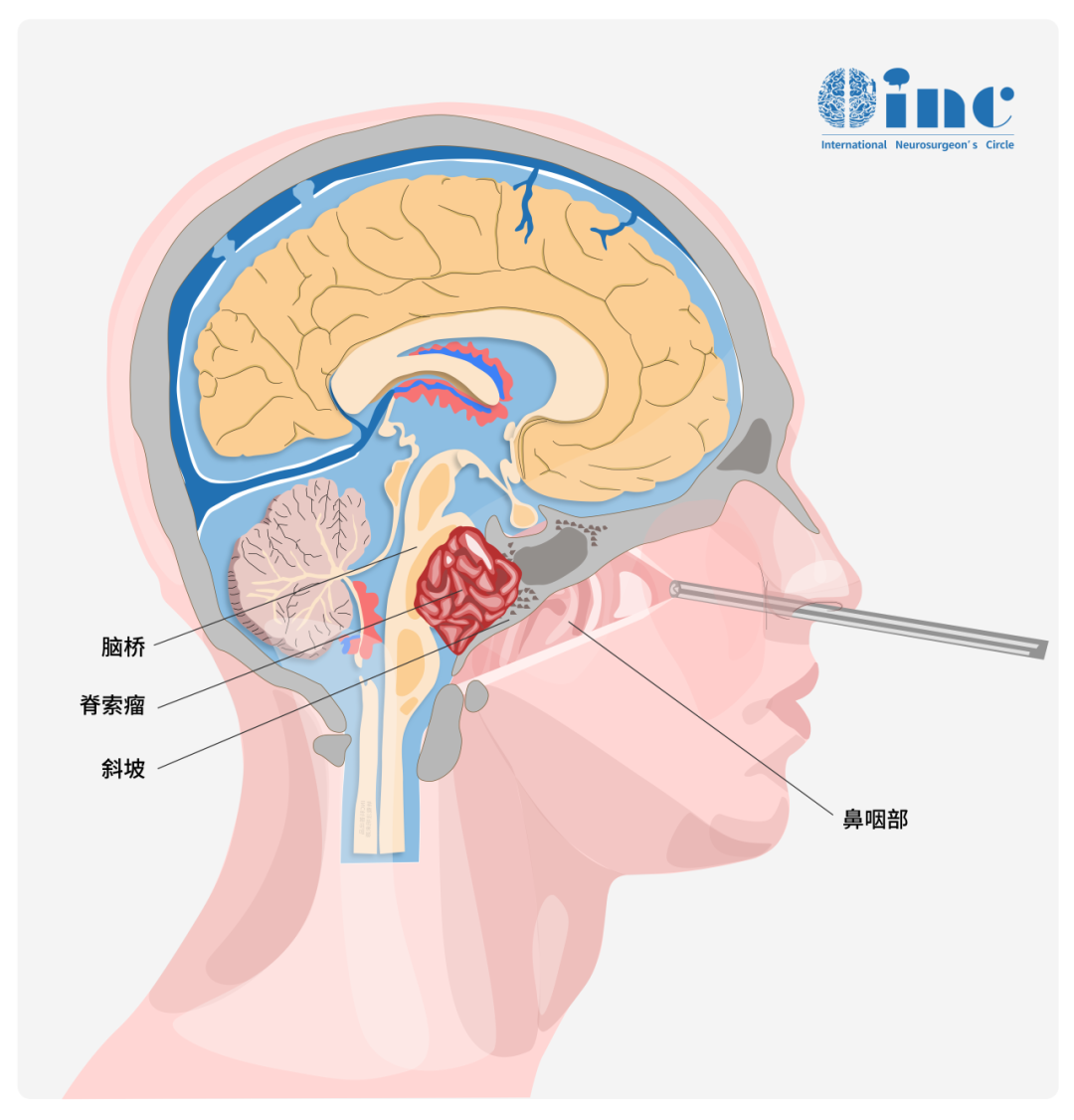

斜坡区因其解剖位置深在,且毗邻重要神经血管结构,致使手术治疗长期面临挑战。直至近几十年来,随着技术不断进步,包括内镜经鼻入路(EEA)在内的微创入路才逐渐应用于此区域。斜坡位于鼻咽与蝶骨体后方,可分为上、中、下三部分:下斜坡位于蝶窦底下方,中斜坡范围自蝶窦底至鞍底,上斜坡则从鞍底延伸至鞍背。斜坡周边分布密集的重要神经血管结构,包括颈内动脉、脑干(桥脑)、椎动脉、基底动脉、第III-VI对颅神经以及下组颅神经。此外,斜坡与鞍区及视交叉等结构相邻。这种紧密的解剖关系使得掌握常见病变特征与手术入路至关重要。

斜坡区病变的鉴别诊断范围广泛,其中软骨肉瘤与脊索瘤占绝大多数,后者最为常见。脊索瘤由液滴状细胞构成(组织学呈"皂泡样"表现),属于低度恶性肿瘤。因毗邻关键结构,其易导致神经功能缺损。患者常表现为特定颅神经症状(如外展神经麻痹)、头痛等非特异性症状,或经影像学偶然发现。在内镜技术普及前的多项早期研究中,全切除(GTR)已被证实与改善预后和降低复发相关。

相关研究还发现,肿瘤切除程度与初发(非复发)病变均与更长生存期相关。然而,肿瘤包绕邻近神经血管的程度常将决定安全切除的边界。术前需综合评估神经血管受累情况,在功能保留与根治切除间寻求平衡。当然,手术的顺利与否,术者的手术技术也是至关重要。

内镜颅底外科手术技术要点解析

在具备专业经验的医疗中心,手术干预时斜坡脊索瘤多可采用内镜经鼻切除。选择该入路需综合考量肿瘤位置、术者经验等因素。术前评估需重点检查颅神经功能。除CT、MRI等常规影像学检查外,多数学者推荐血管成像(优选CT血管成像),可无创评估血管受累、骨侵犯、颅颈交界稳定性及可切除性。

手术核心目标是实现肿瘤、受累骨质及腔外扩展病变的全切除。内镜切除步骤因机构与术者偏好而异,但通常遵循以下流程:行双侧扩大蝶窦开放术,注意保护鼻中隔瓣血管蒂的蝶腭动脉;剥离鼻中隔黏膜瓣(通常单侧)并移离术野后,切除蝶骨喙部;磨除鞍区骨质暴露硬脑膜,沿颈内动脉第二膝下方、双侧翼管神经内侧磨除斜坡骨质。避免损伤颈内动脉需综合运用翼管神经定位、神经导航、多普勒监测等技术,并采用金刚石磨头而非切割钻谨慎去除骨质。持续磨除斜坡骨质直至硬膜暴露,若需打开硬膜应沿中线操作以避免展神经损伤。若病变累及下斜坡,需在进一步去除骨质前剥离鼻咽部黏膜与软组织。具体操作细节需根据病变范围与切除目标调整。

内镜颅底外科手术风险与并发症管理

熟练掌握颅底解剖是安全实施内镜斜坡手术的前提,因邻近结构损伤可能导致灾难性神经功能后遗症。多项研究提示切除范围与并发症发生率存在关联。系列分析发现多种神经血管并发症,术者既需掌握预防损伤的技术要点,也应在术前知情同意中充分告知相关风险。

在纳入的395例脊索瘤内镜经鼻切除术中,严重神经血管并发症发生率为7.8%,包括脑卒中、脑积水、脑干损伤及颅神经损伤。需特别关注的是,其中卒中及大血管(含颈内动脉与基底动脉)损伤率达2.8%。

术中保护神经血管的策略包括:内镜入路初期通过双侧翼管神经定位,沿此路径磨除斜坡骨质有助于识别破裂孔处颈内动脉第二膝。控制眼动功能的颅神经(尤以外展神经)麻痹是常见症状,手术中更易受损。需切开硬脑膜时,应从中线侧开始切口以避免损伤硬膜内段外展神经。

内镜颅底外科术后重建与并发症防治

斜坡病变手术的重要特点在于其骨质缺损通常远大于其他腹侧颅底部位,且涉及高风险的后颅窝结构。术中需特别注意避免重建材料过度填塞,因为对脑干及周围重要神经血管结构的压迫可能导致严重后果。

颅底重建技术要点包括:

多层闭合原则:几乎所有研究者主张采用多层闭合技术

带蒂瓣应用:多数作者推荐对硬膜缺损病例使用血管化带蒂瓣(特别是鼻中隔瓣)

常规化趋势:越来越多学者支持在斜坡病变内镜切除中常规使用带蒂瓣

脂肪填塞价值:硬膜内斜坡病变术后桥脑脑膨出发生率达17%,该影像学表现可能限制周边放疗剂量,而脂肪重建可显著降低其发生率

纤维蛋白胶使用:部分推荐使用纤维蛋白密封剂

结论

EEA治疗斜坡中线脊索瘤可降低手术创伤,其直接路径与操作效率获多中心研究验证,但存在神经血管损伤风险(如脑干、血管及外展神经损伤),且全切除虽可降低复发却可能增加脑脊液漏风险。目前缺乏EEA与开颅手术的直接对比数据及成本效益研究,但EEA凭借精准入路和低操作相关并发症的优势,在具备经验的颅底中心可作为中线病变的首选方案;对于侧方延伸或下斜坡病变,EEA可联合开颅手术,并需整合于多学科治疗框架内综合实施。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号