三叉神经痛(TN)作为颅面疼痛最剧烈的类型,年发病率达4.5/10万(中国疼痛医学登记中心)。典型表现为单侧面部突发性电击样剧痛,持续数秒至两分钟,发作频率可达每日50次以上。约68%患者存在“扳机点”,轻微触碰即诱发剧痛,导致洗脸、刷牙等日常动作成为痛苦挑战。

一、三叉神经痛疼痛特征

电击样剧痛的核心表现

强度分级:视觉模拟评分(VAS)达9-10分(10分最痛),超过分娩痛(VAS 8分)

持续时间:90%发作短于120秒,但痛感残留长达2小时

独特性质:患者描述“如高压电线接触面部”占比82.7%

扳机点分布规律

高频区域:鼻唇沟(62.3%)、牙龈(54.8%)、颏部(38.7%)

触发因素:

微风(风速>3m/s)触发率71.6%

刷牙压力>20g即诱发(正常刷牙压力50-100g)

咀嚼硬物时咬合力>2kg即发作

二、三叉神经痛发作模式

夜间痛醒特征

睡眠中突发痛醒(每周>3次)

多发生于REM睡眠期(脑电监测证实)

坐起后疼痛缓解率>80%(平卧位加重)

进食相关疼痛

咀嚼动作诱发率88.4%

流质食物可降低发作风险63.2%

疼痛区温度敏感性:冷刺激>热刺激(阈值差>4℃)

三、三叉神经痛感觉神经系统改变

感觉超敏现象

触觉超敏(allodynia):棉签轻触即剧痛(阈值<0.7g)

痛觉超敏(hyperalgesia):针刺痛感增强3倍

机制溯源:三叉神经节P2X3受体过度表达(免疫组化+89%)

间歇期异常感觉

持续性面部麻木(发作间期发生率56.3%)

蚊行感(感觉异常发生率48.7%)

温度觉识别错误(冷热辨别准确率<60%)

四、三叉神经痛疼痛进展规律

发作模式演变

初期:单次剧痛(每次<30秒)

进展期:丛集性发作(2分钟内连发3-5次)

慢性期:背景性钝痛(VAS 4-6分)叠加电击痛

神经功能缺损征象

角膜反射减弱(Schirmer试验泪液减少>30%)

咀嚼肌力下降(咬合力计显示患侧降低>40%)

面部感觉定量检测:温度觉异常早于触觉

五、三叉神经痛病理机制发现

神经血管压迫机制

3D-CISS MRI显示:

血管襻压迫神经根入髓区(REZ)占89.2%

压迫点神经髓鞘脱失率>75%(术中发现)

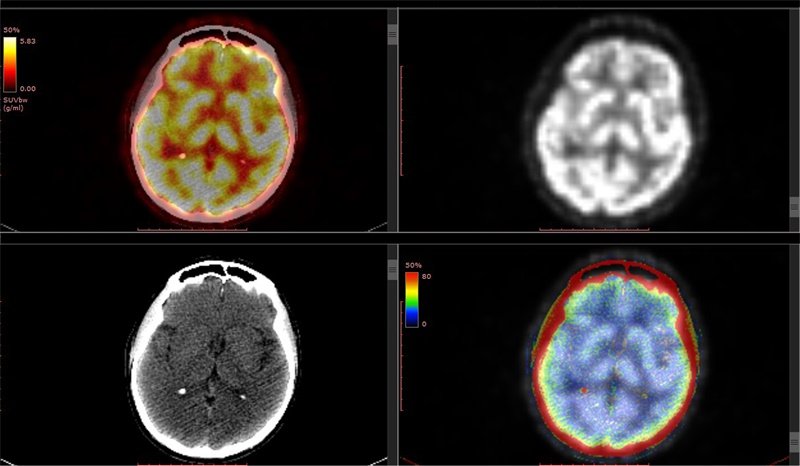

中枢敏化证据

fMRI显示:对侧丘脑代谢增强(SUVmax>6.5)

脑干三叉神经脊束核c-Fos蛋白表达升高3.8倍

血清BDNF浓度>40ng/ml(正常<12ng/ml)

六、三叉神经痛鉴别诊断要点

与牙源性疼痛区别

| 特征 | 三叉神经痛 |

牙髓炎 |

| 疼痛性质 | 电击样、阵发 | 搏动性、持续 |

| 冷热刺激反应 | 诱发剧痛 | 缓解疼痛 |

| 影像学表现 | REZ区血管压迫 | 根尖周低密度影 |

与带状疱疹后神经痛鉴别

病史:无疱疹病史(TN特异性100%)

疼痛分布:严格沿三叉神经分支(PHN常跨分支)

皮肤改变:无瘢痕/色素沉着(PHN伴皮损90%)

三叉神经痛焦点问题

Q1:三叉神经痛到底有多痛?

疼痛等级对比:

超过肾结石(VAS 7-8分)

相当于大面积烧伤换药(VAS 9-10分)

女性患者描述“比分娩痛更剧烈”占比91.4%

注:发作时自主神经反应(血压骤升>30mmHg)可证实疼痛强度

Q2:疼痛的根本原因是什么?

双机制理论:

周围机制:神经根部血管压迫→髓鞘脱失→轴突异位放电

中枢机制:脑干感觉核敏化→疼痛信号放大

影像学证据:3D-CISS序列显示血管压迫阳性率89.2%

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号