最近,57岁的汉斯先生,发现自己的左侧面部有些麻木,这让他感到有些不安。随着时间的推移,汉斯的症状越发严重,对他的日常生活造成了不可忽视的影响。

早晨,当汉斯站在镜子前准备剃须时,他注意到自己的左侧嘴角似乎不太听使唤,剃须刀在脸上滑过时,那种熟悉的触感变得有些迟钝。他皱了皱眉,试图用力微笑,但左侧的脸部肌肉却像是被束缚住了一般,反应迟缓。

与妻子一起品尝午餐时,汉斯发现自己的左侧牙齿在咀嚼时似乎使不上劲,食物在嘴里移动时也感觉有些异样。当他啜饮时咖啡,却意外地被烫到了——左侧的嘴唇对温度的感知似乎变得迟钝,无法及时传达热度的信息。

傍晚,汉斯在花园里修剪花草时,不小心被树枝刮到了左侧脸颊。他本以为会感到疼痛,但却只感受到了一阵微弱的触碰。

这些生活中的小细节,让汉斯先生越来越意识到问题的严重性。他决定尽快去医院就诊,找出这背后的原因,以早日恢复往日的活力。

磁共振成像(MRI)结果显示,汉斯的桥小脑角区存在一直径约为2厘米的三叉神经鞘膜瘤。在家人和朋友的关心支持下,他开始了与病魔的斗争,决定接受手术,期待着术后的新生活,希望早日恢复健康。

他寻求了INC国际神经外科医生集团旗下组织世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科学会联合会(WFNS)内镜委员会前主席Henry W.S. Schroeder教授(施罗德教授)的治疗,经过施罗德教授所主刀的神经内镜辅助下的开颅手术,实现了肿瘤的完全切除。

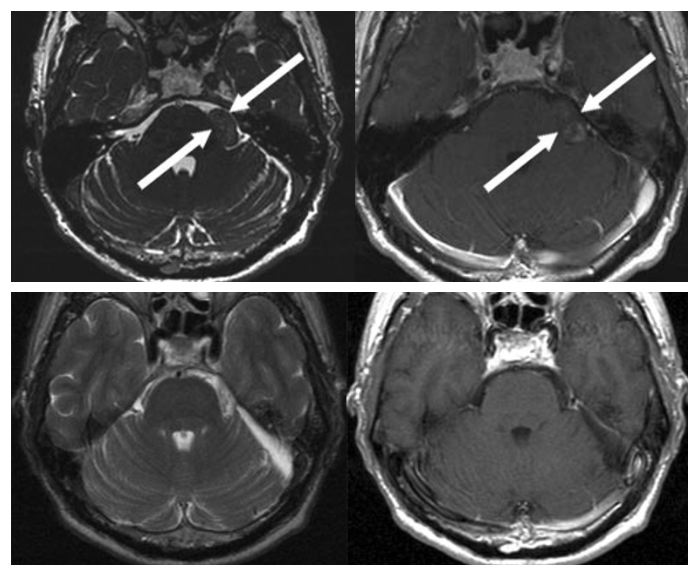

术前术后对比图

手术过程

施罗德教授先进行了开颅术,在患者颅骨上制作了一个小型开口,这个开口的尺寸大约为2 x 2.5厘米,足够让手术器械进入并暴露手术区域。通过该切口,施罗德能够清晰地观察到桥小脑角的结构,并成功地揭示了肿瘤的具体位置。

在手术过程中,施罗德教授运用了显微镜和神经内镜“双镜联合”技术。在这种双重视觉控制下,他精确地识别了肿瘤的边界,细致地分离了三叉神经鞘膜瘤与周围正常神经和血管结构。通过精湛的手术技巧,施罗德教授成功地实现了对该三叉神经鞘膜瘤的完全切除,同时最大限度地保护了患者的神经功能,避免了术后可能出现的并发症。

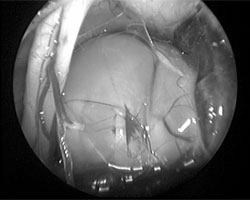

手术显微镜下的肿瘤视觉控制

神经内镜下的肿瘤视觉控制

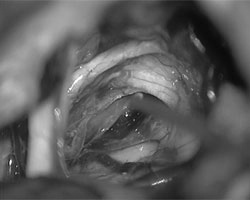

从敏感的面神经纤维中解剖并移除肿瘤

最后的检查显示肿瘤已完全切除,且面神经功能的完整性得以保持

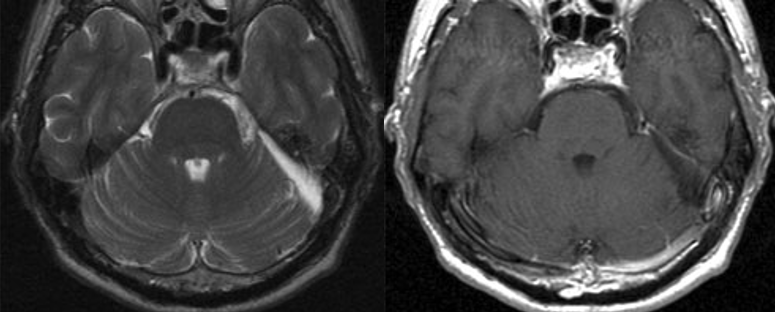

手术结束后,该患者的听力得以保持,未出现下降或丧失的情况。此外,术前所出现的面部麻木症状已完全消失,面部感觉恢复正常。这表明手术过程中对神经结构的保护措施得当,有效地避免了术后可能出现的神经功能障碍,从而保障患者的生活质量。

术后 MRI 图像显示肿瘤已完全切除

三叉神经鞘瘤手术为何难?

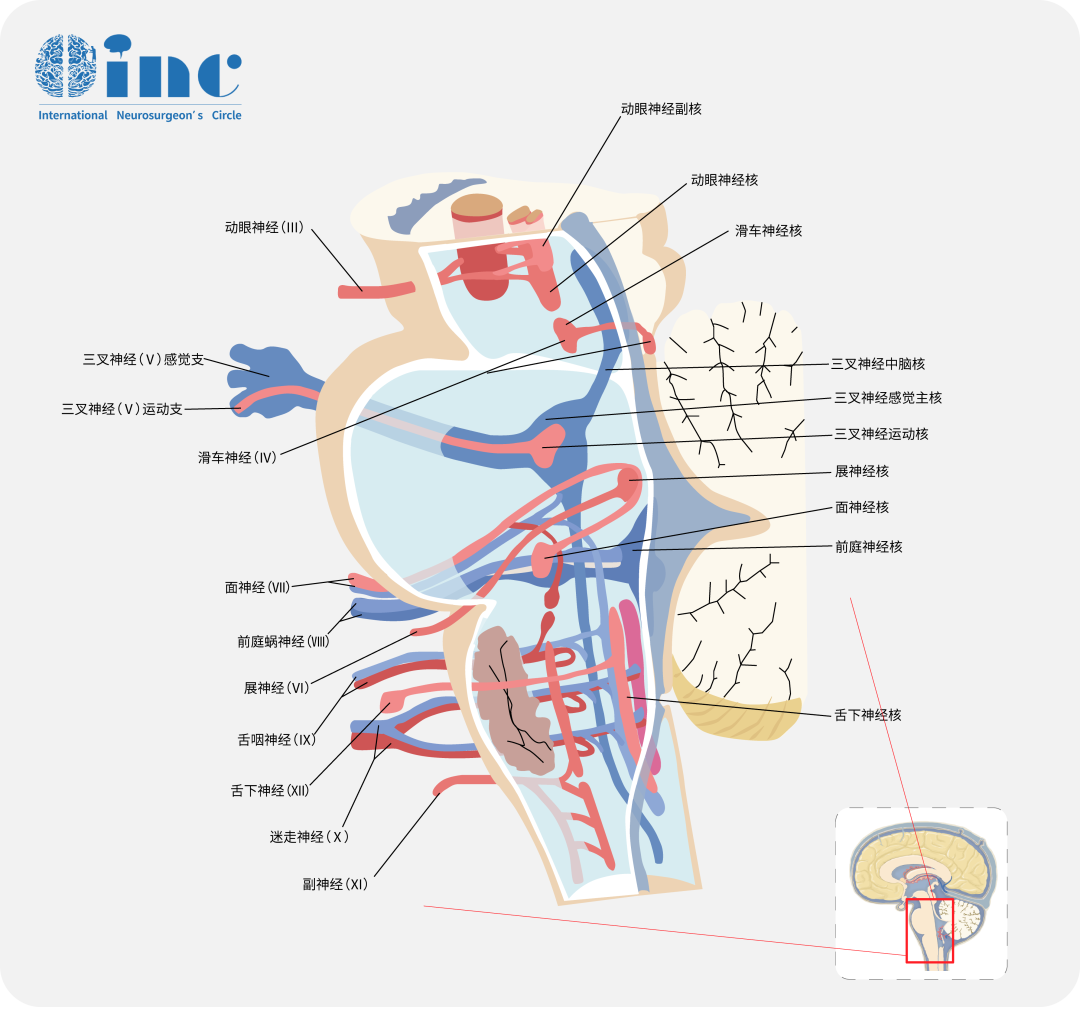

1、解剖复杂性:三叉神经起源于脑干,跨越多个颅底孔道,分布范围深在,周围毗邻脑干、海绵窦、颈内动脉及多条颅神经。这种复杂的解剖关系使得手术路径的选择和肿瘤的暴露变得困难。

三叉神经纤维在脑干腹侧的桥中部与脑干相连,由一个主要的感觉根和一个较小的内侧运动根构成。这些纤维向上伸展至岩骨顶部,穿越桥小脑池,并通过三叉神经孔离开后颅窝。穿过三叉神经孔后,除了运动纤维外的其他纤维,即汇聚形成三叉神经节(亦称为半月神经节)。

三叉神经节位于梅克尔腔内,它是由硬脑膜和蛛网膜形成的,其形状类似于一只“三指手套”。每个“手指”对应三叉神经的一个分支。眼支(V1)沿着海绵状窦的侧壁行进并进入眼眶。上颌支(V2)在海绵窦硬脑膜的内侧壁融合点下方穿过硬脑膜,并通过圆孔离开颅腔。下颌支则形成下颌神经,包含感觉纤维和支配咀嚼肌的运动纤维。

2、肿瘤位置深:三叉神经鞘瘤位置深,比邻结构复杂,手术难度及风险均较大。肿瘤可能位于中颅窝和后颅窝,同时向颅内外发展,使术中很难完全切除,术后复发率也较高。

3、功能保护:手术的主要复杂性之一是选择正确的手术入路,以达到最大的切除术和最小的并发症发生率,同时保护三叉神经的功能。三叉神经鞘瘤可能累及海绵窦腔并延伸至后窝,因此,颅底入路在治疗上显示出许多优点,如缩短了与病灶的距离,消除了脑的回缩,促进了颞叶下工作的可能性,同时保护了完整硬脑膜下的引流静脉。

4、手术入路选择:对于多数三叉神经鞘瘤,以幕上入路为主,可减轻对后颅窝颅神经及小脑的损伤。但对于左侧后颅窝为主的肿瘤,采用幕下入路,减少对语言的影响。手术入路的选择对实现全切除、改善术前神经功能缺损、减轻术后神经功能缺损具有重要意义。

5、并发症风险:手术常见并发症包括出血、感染、神经损伤等。其中,神经损伤是常见的并发症之一,可能导致面部麻木、疼痛、面瘫等症状。此外,手术还可能引起颅内压增高、脑水肿等严重并发症,甚至危及生命。

6、肿瘤与重要结构的粘连:三叉神经鞘瘤质地偏软,对于主体位于中颅窝的大型多房三叉神经鞘瘤,可以通过经中颅窝硬膜外入路予以全切除。但是,肿瘤与脑干、颅神经和海绵窦多呈挤压推移的毗邻关系,在显微镜直视下多可锐性解剖分离,不能切除多为显露不清。

7、术后复发:三叉神经鞘瘤手术后的复发率受多种因素的影响,包括肿瘤的类型、切除程度、病理分级等。一般来说,完全切除的肿瘤复发率较低,而部分切除或活检的肿瘤复发率较高。

施罗德教授的手术秘籍

随着显微神经外科技术的日臻成熟和颅底手术入路的不断发展,三叉神经鞘瘤的全切除率得以显著提高,同时术后神经功能受损的问题也得到了有效缓解,从而改善了患者的预后。目前,神经内镜技术也已开始应用于部分类型的三叉神经鞘瘤手术中,并取得了良好的疗效。对于那些无法承受手术、肿瘤体积较小、手术中遗留肿瘤组织或肿瘤复发的患者,放疗则成为了一种有效的控制肿瘤的生长的手段。

施罗德教授提出,在进行外科手术时,应当优先考虑采用内镜辅助的显微外科技术。这种技术结合了内镜的直观视野和显微外科的精细操作,能够在手术中提供更为清晰和细节的术野,从而有助于术者识别和区分重要的解剖结构。

内镜下经鼻入路(endoscopic endonasal approach,简称EEA)技术在治疗翼腭窝、颞下窝及梅克尔腔肿瘤方面得到了广泛运用。相较于传统的显微外科手术,内镜经鼻手术展现出诸多优势,如减少对脑组织的牵拉、创伤性较小、手术视野更为清晰等。然而,内镜入路也存在一定的不足,如脑脊液漏的风险相对提高,以及颈内动脉可能影响手术操作空间等问题。

内镜技术用于进入梅克尔腔的治疗方法是研究热点之一。可以通过前内侧的通路实现梅克尔腔的进入,即所谓的经上颌入路的鼻内扩张入路(EEA)。对于位于后颅窝腹侧至脑干的肿瘤,该入路可以与经斜坡入路结合使用。这种技术为处理扩展至颞下窝及梅克尔腔的肿瘤提供了有效的途径。在需要进行组织活检,且经皮活检不可行或未能成功的情况下,鼻内入路也被视为手术切除的一种备选方案。

此外,施罗德教授强调,在手术过程中,应当实施听觉和面神经的实时监测,这一步骤对于保护患者的感觉和运动神经功能至关重要。通过这种监测,外科医生能够即时了解听觉神经和面神经的功能状态,从而在手术中采取必要的预防措施,避免对这些关键神经造成不必要的损伤。

这种综合性的手术方法不仅提高了手术的精确性和安全性,也为患者术后神经功能的恢复提供了保障,减少了潜在的并发症和功能障碍风险。

国际神经鞘瘤大咖 Henry W.S. Schroeder

INC国际施罗德教授相关阅读

垂体瘤卒中的七大诱因有哪些?国际垂体瘤大咖施罗德教授手术分析

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号