查收一份来自1991年的神经外科手绘图示……

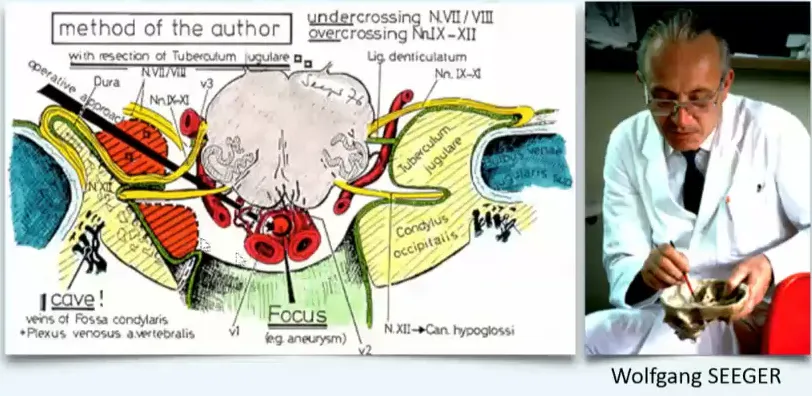

巴特朗菲教授与其导师Wolfgang Seeger教授(1929-2018)提出的"dorsolateral, suboccipital, transcondylar approach"(背外侧、枕下、经髁入路),旨在突破枕骨大孔区手术的技术限制。

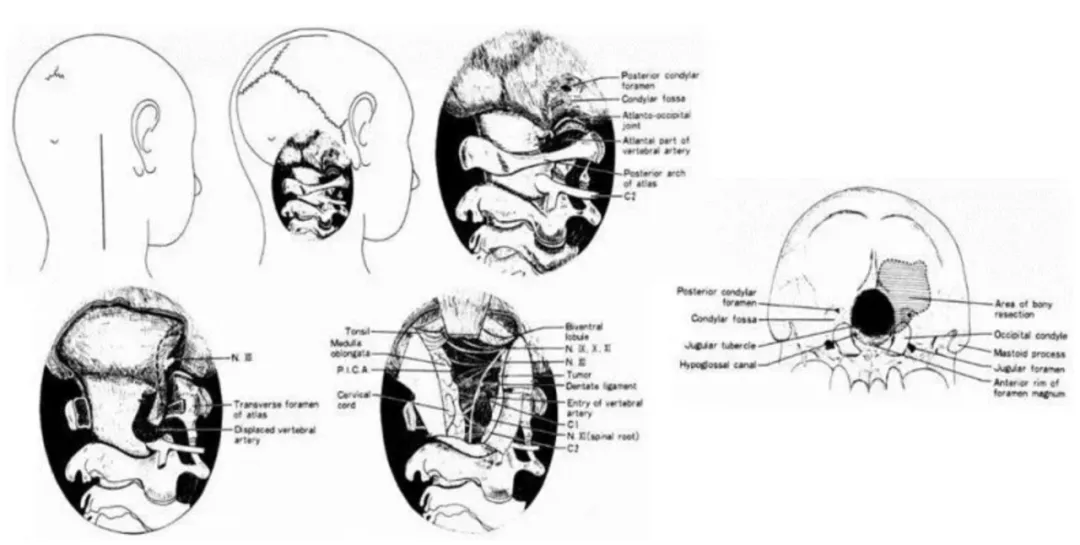

图:INC巴特朗菲教授导师Seeger教授手绘枕骨大孔区解剖

在颅脑与脊髓的交界区域,即枕骨大孔区,骨性结构复杂,神经血管密集分布。这一狭小区域内,延髓(掌管呼吸心跳)在此延续为脊髓,后组颅神经(舌咽神经、迷走神经、副神经、舌下神经)在此穿行,椎动脉在骨性通道内走行。

手术操作不仅需要处理多层肌肉组织,更需在有限空间内避开关键的椎动脉、保护脆弱的延髓呼吸中枢,并在神经血管丛中精确分离。细微的操作偏差可能导致不可逆的神经功能损伤。针对枕骨大孔区的硬膜内肿瘤,手术成功需融合多领域技术:既依赖颅底外科、脑干外科、脊髓外科、血管外科及肿瘤外科的丰富经验,又要求术者对该区域解剖结构具备深刻认识。

枕骨大孔区病变主要包括肿瘤和先天畸形等类型,常见肿瘤有脑膜瘤、神经鞘瘤、室管膜瘤、胶质瘤等。病变可累及脑干、小脑、延髓、高位颈髓、后组脑神经(舌咽神经、迷走神经、副神经、舌下神经)及颈神经根等结构,体积较大的肿瘤还可能影响面神经、听神经。常见临床症状包括:枕部或上颈部疼痛;上肢麻木、无力,可进展至瘫痪;吞咽困难、饮水呛咳、声音嘶哑、言语不清;眼球震颤、上下肢共济失调、步态不稳等。

时至今日,众多枕骨大孔区患者在巴教授的手术治疗下获得良好预后。“国际颅底手术权威”称号的背后,是其40余年如一日的专注投入——从早期在解剖室的潜心钻研,到如今在手术室成功挑战一个又一个高难度病例。

成就显著,但巴教授仍活跃于临床一线。其多次中国之行持续将复杂病例转化为治疗可能,为神经外科领域的疑难手术开拓路径。当然,医学探索永无止境,他坦言至今仍存在诸多尚未解决的临床难题。

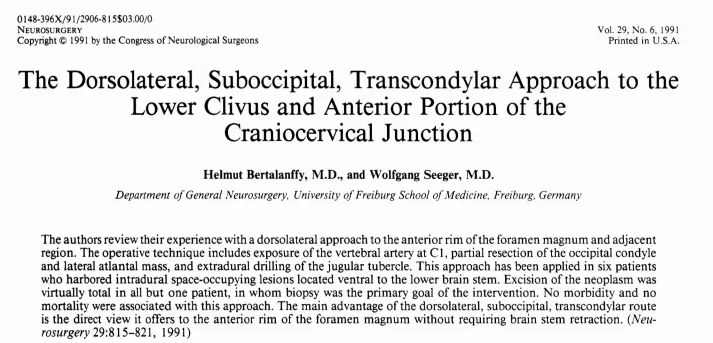

回顾1991年枕骨大孔区肿瘤研究技术突破的历程

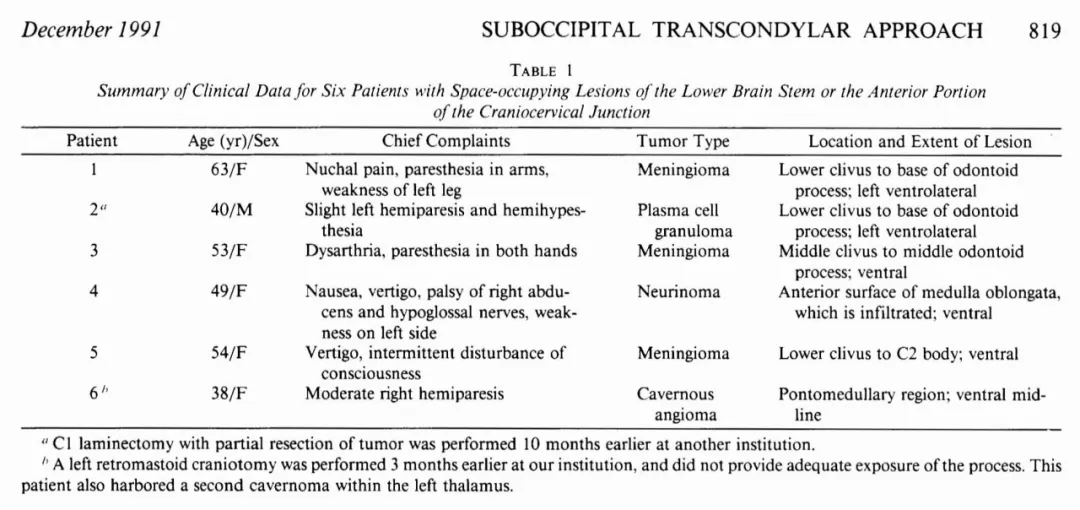

回溯至30余年前,世界神经外科正处于由传统外科向显微外科技术转型的关键时期。CT已成为常规影像学检查,磁共振成像(MRI)在全球少数医院开始应用,但其分辨率远低于现今水平。颅底外科虽取得进展,但手术死亡率及致残率仍较高。在此背景下,巴教授开展了多项研究,聚焦于手术入路、显微操作技巧及神经功能保护,并总结出个人经验。1991年,巴特朗菲教授与其导师Seeger教授共同发表了《The Dorsolateral,Suboccipital, Transcondylar Approach to the Lower Clivus and Anterior Portion of the Craniocervical Junction》。该文回顾了他们应用经枕下-远外侧髁后入路(dorsolateral approach)处理枕骨大孔前缘及其邻近区域病变的经验。该入路应用于6例位于延髓腹侧的硬膜内占位性病变患者,除1例以活检为主要目的外,其余患者均实现肿瘤近全切除,且所有病例均未发生手术相关并发症或死亡。枕下-远外侧经髁入路(dorsolateral, suboccipital, transcondylar route)的核心优势在于无需牵拉脑干即可直接显露枕骨大孔前缘,为手术提供清晰视野。该入路强调磨除“枕骨髁部”的重要性,明确了远外侧入路的关键操作点、技术难点,为后续该入路的改良与发展奠定了重要基础。这一Bertalanffy版本的经枕髁远外侧入路,至今仍几乎未加修改地收录于经典手术专著《施米德克手术学》第6版中。

此后,巴教授及其导师Seeger教授陆续发表多篇论著,阐述该入路在枕骨大孔区病变中的应用。

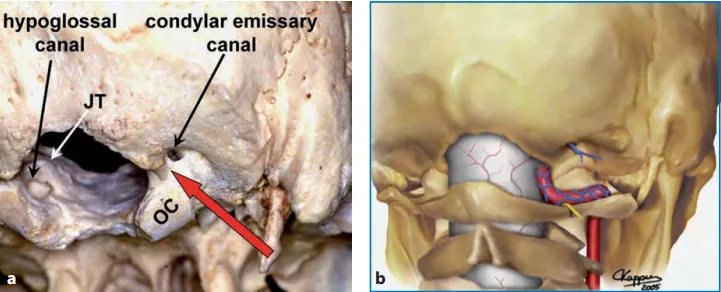

枕骨大孔区解剖图示:从右背外侧和下角观察颅骨(a)及右背外侧颅骨区(b)。如大箭头所示,枕骨大孔前缘和神经轴前表面的直视通路被枕骨大孔外侧缘、髁状突后导管及寰枕关节内侧部分阻挡。通过部分磨除椎动脉硬膜入口正外侧的骨质结构,可显著扩大手术视角,便于安全处理神经轴前外侧区域。OC:枕髁,JT:颈静脉结节。

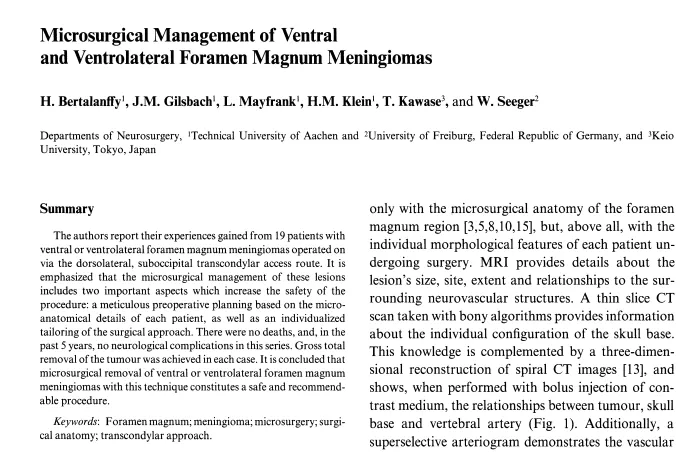

1996年,巴特朗菲教授等再次报告了1986至1994年间,采用枕下-远外侧经髁入路切除19例腹侧或腹外侧枕骨大孔区脑膜瘤的临床经验。文中强调,此类病变的显微外科处理包含两个关键环节,可显著提升手术安全性:其一,基于患者个体化显微解剖结构的精细术前规划;其二,针对具体病例的手术入路个性化设计。本组病例无死亡,且术后5年内未出现下组颅神经损伤、重要血管结构损伤、脑脊液漏或颅颈交界区不稳定等神经功能并发症。所有病例均实现肿瘤全切除。巴教授认为,应用该技术显微切除腹侧或腹外侧枕骨大孔区脑膜瘤是一种安全且值得推荐的治疗方案。

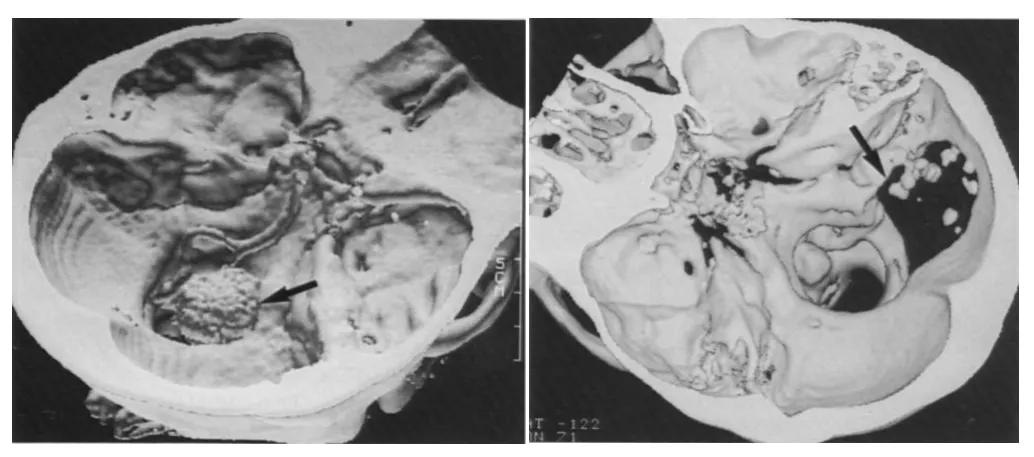

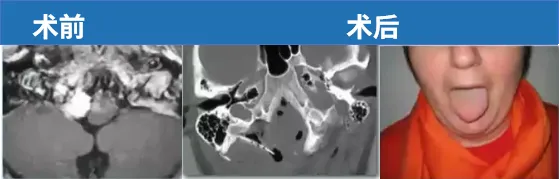

下图展示其中一名74岁女性患者:左图为术前螺旋CT三维重建影像,显示肿瘤附着于枕骨大孔右侧腹外侧缘(箭头所示);肿瘤将右侧椎动脉向尾侧推移。右图为术后相同重建技术影像。骨瓣切除范围向外侧延伸至乙状窦内侧缘(箭头所示);乳突及C1椎板保持完整。

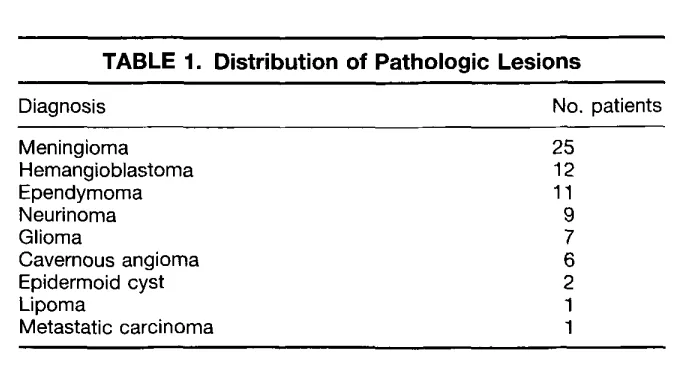

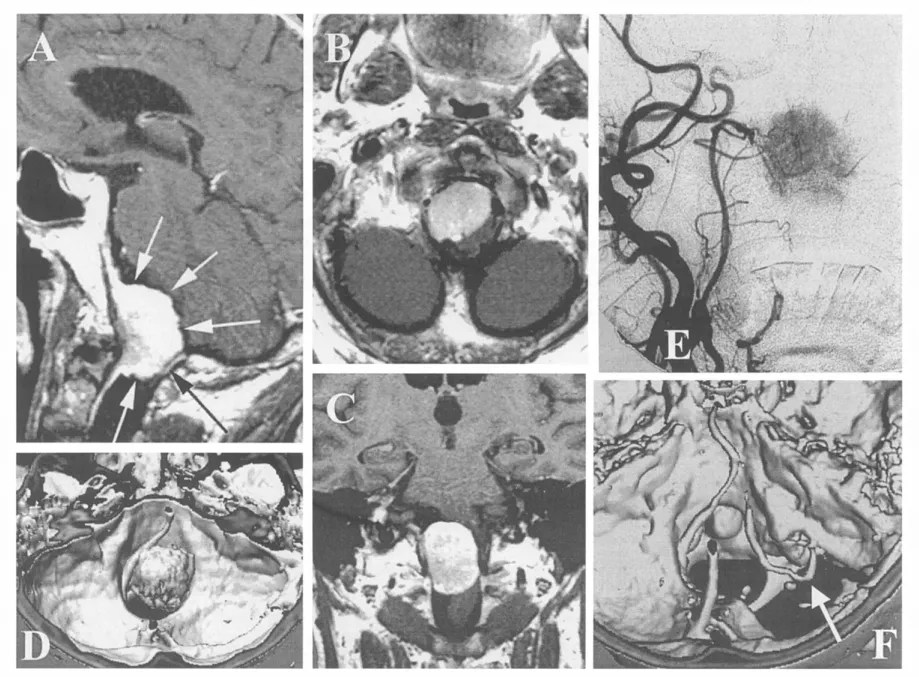

至2002年,巴教授发表的研究涉及病种范围更广。74例枕骨大孔区硬膜内肿瘤及海绵状血管瘤患者均接受显微外科手术治疗。病理类型分布如下:脑膜瘤25例、血管母细胞瘤12例、室管膜瘤11例、神经鞘瘤9例、胶质瘤7例、海绵状血管瘤6例、表皮样囊肿2例、脂肪瘤1例及转移癌1例。文中结合多个病例对枕骨大孔区手术技术进行了详细阐述。

59岁男性枕骨大孔区巨大脑膜瘤案例

(A--C) 术前MRI图像。

(D) 三维增强CT显示肿瘤以宽基底附着于枕骨大孔前缘中线两侧,占据大孔腔隙超过2/3空间;右侧椎动脉被肿瘤包绕。

(E) 血管造影显示肿瘤主要由咽升动脉分支供血。

(F) 术后三维CT显示,经小型背外侧颅骨切除并磨除枕骨大孔外侧缘后,肿瘤已全切;右侧椎动脉及寰椎后弓得以保留;箭头指示椎动脉水平段后袢。术后恢复平稳,无并发症发生。

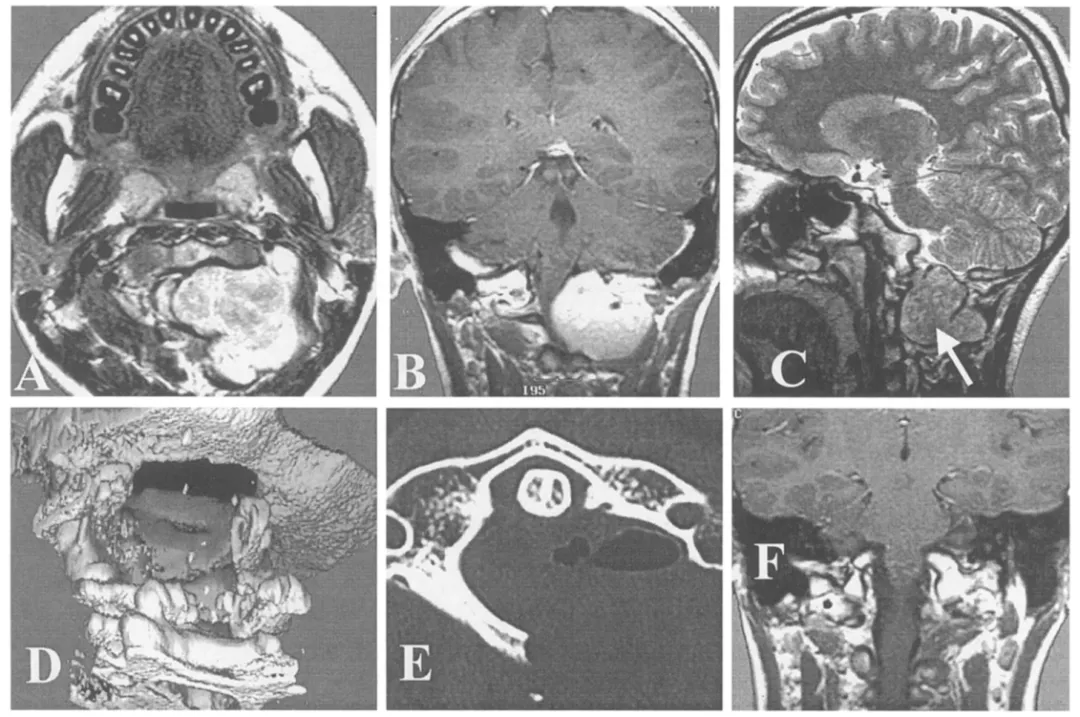

13岁男孩 C1--2 节段左侧巨大硬膜内-外神经鞘瘤案例

(A-C) 术前MRI图像;(D) 术后三维CT 重建图像; (E) 寰椎轴位 CT 显示左侧半椎板切除(hemilaminectomy);

(F) 肿瘤全切术后 MRI 未见肿瘤残留,术后未出现新的神经功能缺损。

脑膜瘤是枕骨大孔区常见肿瘤类型。随着现代神经影像学及精密显微解剖研究的进展,枕骨大孔脑膜瘤的神经外科治疗水平显著提升。为显露位于延髓腹侧、既往难以到达的病变,学者们设计了多种手术入路。其核心理念在于:通过磨除颅底功能相对次要的骨质结构,建立直达枕骨大孔前缘的手术通道。

考虑到显露延髓腹侧肿瘤仍需一定程度的操作创伤,巴教授指出,处理腹侧或腹外侧枕骨大孔脑膜瘤的重要目标之一,是最大限度减少手术创伤及其潜在并发症。若对所有患者均采用标准化入路,可能在多数病例中引入不必要的操作。因此,应力求实现“以最小创伤获取最大手术效果”。

该研究亦证实,经背外侧远外侧经髁入路(dorsolateral transcondylar route)显微切除腹侧或腹外侧枕骨大孔脑膜瘤,不仅可避免新增神经功能损害,也不会导致颅颈交界区不稳。术前根据患者个体显微解剖特征进行周密规划,并对手术步骤进行个性化调整,是确保手术成功的关键因素。

2011年《Intraaxial lesions of the foramen magnum》

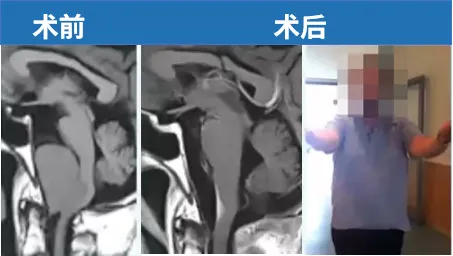

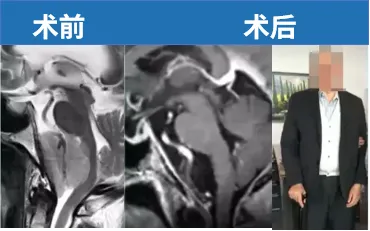

临床疗效:患者转归

技术突破的意义不仅在于医学进步本身,更在于为患者带来新的希望。医学发展的核心价值,不正是为看似无法治疗的病例创造转机吗?

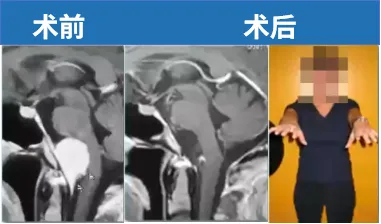

46岁女性患者,术前表现为步态障碍、感觉障碍。术后状态良好,无神经功能损伤。

75岁女性患者,术前表现为共济失调、颈部疼痛。肿瘤顺利全切后,平衡障碍消失,无神经功能损伤,生活恢复常态。

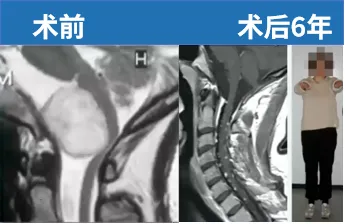

33岁女性患者,术前表现为颈部剧烈疼痛、身体右侧感觉异常。肿瘤顺利全切,术后6年未复发,状态良好。无神经功能损伤。

51岁女性患者,术前表现为眩晕,轻微舌下神经功能障碍。肿瘤顺利全切后,舌下神经功能障碍消失。

54岁男性患者,术前表现为颈痛、共济失调、吞咽困难、舌下神经麻痹。肿瘤顺利全切后,症状消失,状态良好。无神经功能损伤。

53岁男性患者,术前表现为手臂和面部感觉迟钝。肿瘤顺利全切后,运动功能恢复,无神经损伤。

65岁男性患者,术前表现为步态共济失调、吞咽困难。手术顺利全切肿瘤,状态良好,无神经功能损伤。

巴教授8月中国行:持续学术交流

多年来,巴特朗菲教授收到来自欧洲、中东、北非以及日本、中国、韩国、新西兰等40多个国家和地区的学术邀请,进行技术交流与经验分享。他表示:“我的主要工作在德国,但我也在其他多家医院及国家开展临床与学术活动。”

巴教授不仅手术技艺精湛,更致力于医学教育,肩负培养新一代神经外科医师的责任。在攀登神经外科高峰的征途中,他始终乐于分享其精湛技术。在中国的多次学术讲座中,巴教授多次详细讲解其手术技巧。

通过持续的学术交流,他相信手术案例的分享不仅能救治更多患者,更能实现技术的传承,激励青年医师在神经外科领域不断进取......

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号