身为医生,在面对自己身患疾病时,是否能用平日里救助他人的双手,为自己寻得一线生机?刘先生,一名麻醉科医生,在被查出脑干海绵状血管瘤并出血后,凭借丰富的临床科研经验,精准判断手术时机,慎重挑选主刀医生。同时,他通过与巴教授术后的病友交流,获取战胜病魔的信心。最终,在巴教授国内团队的默契配合下,成功完成高难度脑干手术,实现了自我救赎。

医学之父希波克拉底曾说,医生的三大法宝是语言、药物与手术刀。然而,即便身为医者,也难以完全避开病魔的侵袭。52岁的刘先生,作为手术室里离生命最近的守护者,见证过无数紧张的手术场景,帮助过众多患者,却从未想过自己有一天会躺在手术台上,成为等待他人救治的患者。

2023年12月,“桥脑海绵状血管瘤”的诊断结果,让刘先生陷入两难的抉择。由于肿瘤位于脑干位置,手术风险极大,多数医生建议暂缓手术,他们认为术后可能会出现更为严重的症状,不如等再次出血时再进行紧急处理。但刘先生作为医生,深知“再出血时手术并非真正意义上的治疗,只是救命之举”。那时,很可能就来不及了。

在病友和医学院校友的推荐下,刘先生联系了INC国际神经外科的脑干手术大咖巴教授。与巴教授术后病友的交流,让他重新燃起希望:“看到他们恢复得这么好,我也更有信心了!”

2024年3月30日,巴教授亲自主刀,运用他20多年前发明的手术方法,为刘先生成功全切脑干海绵状血管瘤。手术的顺利程度超乎想象——“就好像做了一场漫长的梦”。术后两周,刘先生顺利出院。

尽管出现了术前预估的暂时性眼动障碍,但症状逐渐好转。刘先生感慨道:“身边有病友同样是海绵状血管瘤,位置和我的相似,却没有选择手术,再次出血后不幸瘫痪。相比之下,我能在关键时候请到巴教授主刀,真的太幸运了。”

从医生转变为患者,只有亲身经历病痛,才能真切体会到其中的无助与挣扎。每一次抉择都如履薄冰——是保守观察,还是选择手术?再次出血的风险何时会降临?手术台上又该如何权衡风险?如今,刘先生在病友群里持续分享自己的抗病经历。他认为,对于脑干海绵状血管瘤的治疗,关键在于两点:一是抓住最佳手术时机,二是找到能够安全完成手术的主刀医生。只有做到这两点,才能成功排除这颗危险的“不定时炸弹”。

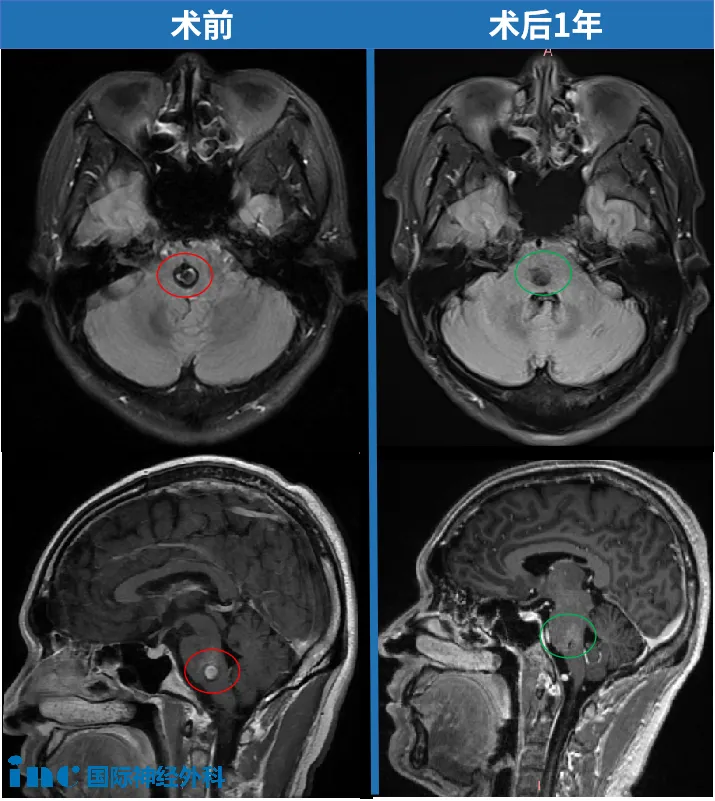

术后1年随访时,巴教授看到刘先生的最新影像,以及他走路和骑车的视频后,感到十分欣慰:“影像再次确认海绵状血管瘤已被完全切除,我很高兴看到他如今有这么好的平衡能力。尤其是因为他本身是一名医生,良好的身体机能对他的专业工作很重要。建议下一次MRI复查安排在1年或1年半之后。”

如今的刘先生依旧坚守在工作岗位上。作为一名麻醉医生,他仍在为每一个生命保驾护航。每当看到患者平稳度过麻醉期,安全返回病房,他都能更深刻地感受到这份职业带来的价值与意义。

当麻醉科医生身患脑干海绵状血管瘤并出血

当面临疾病时,人与人在心智和情绪方面的表现差异很大。那么,医生作为患者时,会因为专业知识而比其他人更理性吗?从某种程度来讲,医生可能面临更艰难的处境。他们对自己的病情状况、发展程度更为了解,若身患重疾,也更清楚疾病治疗的难度。但也正是这份清醒的认知,促使他们以更积极的态度应对疾病,竭尽全力为自己争取更好的治疗方案。

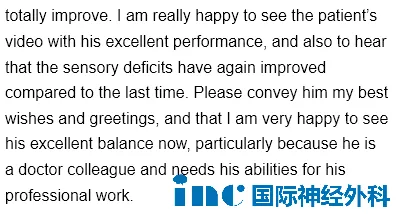

2023年12月,刘先生因轻微的手指麻木就医检查,被查出脑干(桥脑)海绵状血管瘤并出血,当时病灶大小为0.8cm。

不到一个月的时间,刘先生的麻木症状从手指扩散到手掌、手臂,甚至下肢。在此期间,多次复查显示,病灶也在不断增大,约为1.5x1.2cm。

刘先生咨询了多位神经介入科医生和神经外科医生,得到的建议各不相同,有的建议保守观察,有的则建议手术切除。但大多数医生都表示不建议手术,理由是术后症状可能会加重,建议等再次出血严重了再进行手术。

无奈之下,刘先生又咨询了脑血管科的中医专家,并服用了7天中药。然而,服药期间他的症状却有加重的趋势,于是停止服用中药。不到两周再次复查MRI,结果提示出血较之前略有增大(约1.6x1.3cm)。

DTI检查发现:丘脑皮质束局部已经受压、破坏。丘脑皮质束负责将全身的温度觉、痛觉、触觉、压觉、听觉、视觉进行整合,并传导到大脑皮层。随着病情发展,刘先生的麻木症状不断加重,还出现了疼痛的情况。

即便身为医生,面对不同专家对病情的不同理解和治疗方案,刘先生也难免感到迷茫。但医生毕竟比普通人多了一份准备和从容。

为什么会有医生建议出血严重了再手术呢?

脑桥作为连接大脑与脊髓的关键部位,掌控着面部感觉、听觉、平衡以及多项生命体征的调节功能。一旦受损,可能会导致瘫痪、呼吸障碍等严重后果。因此,当医生对手术没有十足把握时,会建议保守观察。他们担心术后并发症比疾病本身更难处理,术后情况可能会变得更糟,并发症增多。所以宁愿选择在出血后患者状态变差时再进行干预。毕竟理想的手术既要精准消除出血隐患,又要完好保留神经功能,这对主刀医生的技术要求极高。

刘先生对待工作向来精益求精,他对手术后的工作强度、思维能力以及肢体活动都有着很高的要求。他明白,只有将这颗脑干海绵状血管瘤安全全切,才能早日回归正常生活,摆脱提心吊胆和无尽的焦虑。于是,刘先生开始为自己寻求更优的治疗方案。

在全球范围内,能够在脑干上安全实施手术的神经外科医生并不多,巴教授便是其中之一,被称为国际脑干手术大咖。经过多方咨询、慎重考虑,刘先生最终选择让巴教授为自己主刀手术。

“我目前属于最佳手术时机吗?”

手术时机是脑海绵状血管瘤患者最为关心的问题之一。对于刘先生的疑惑,巴教授详细解答道:“原则上,手术在任何时候都可以进行。但如果海绵状血管瘤出血后短时间内或急性期内进行手术,会是更好的时机。此时病灶出血比较新鲜,呈液体状,较少形成疤痕组织黏连,与脑干的黏连也较弱,手术切除病变时对脑干压力的影响较小,在这种情况下切除血管畸形是最佳时机。”

在远程咨询过程中,巴教授还对术中拟选择的手术入路进行了分析。“手术入路是我在20多年前发明的一种方法——通过脑桥延髓沟。我在许多场合发表过这项技术,并在之前的学术会议和神经外科会议上的众多学术报告中展示过。”

巴教授远程咨询报告截取:病灶形态规则,全切的可能性非常高(我认为全切概率可达99%)。手术入路是我20多年前就已研发的——经脑桥延髓沟入路。我已在多个场合发表过这项技术,并在之前的学术会议和神经外科会议上多次展示。手术风险较低,大概在5-6%左右,可能出现右侧暂时性面瘫、第六颅神经麻痹并伴有暂时性复视。

术前谈话时,巴教授再次详细讲解手术入路、手术体位等相关内容。这让刘先生对手术更有信心了,他说道:“我就放心交给你们了!”

研究目的:本研究旨在分析脑干脑桥海绵状血管瘤(PCMs)后外侧入路和后内侧入路的差异,以验证后外侧入路在保留外展神经和面神经功能方面更具优势这一假设。

研究方法:作者对135例连续接受PCMs显微手术切除的患者进行回顾性分析。首先,根据可能或合理的手术入路,将血管病变盲法分为4类。其次,根据所采用的手术入路评估病变情况,确定不同的患者组和亚组。最后,评估改良Rankin量表评分以及术后永久性外展神经和面神经麻痹的发生率。

研究结果:本系列研究中最大的一组包含77例患者,其脑桥病变可通过后外侧入路或后内侧入路进行切除,其余3组患者的病变位置则决定了特定的手术入路。这77例患者中,54例通过后外侧入路手术,23例通过后内侧入路手术。对比这两个亚组患者,术后永久性外展神经麻痹发生率(3.7%对比21.7%)和永久性面神经麻痹发生率(1.9%对比21.7%)存在显著差异。在全部患者中,外展神经和面神经功能缺损发生率分别为5.9%和5.2%,改良Rankin量表评分从术前的1.6±1.1显著降至随访时的1.0±1.1。

研究结论:作者的研究结果表明,对于病变可通过两种手术入路切除的患者,后外侧入路相较于后内侧入路更具优势。在本系列研究中,57%的患者符合这一情况。这项回顾性分析在大量患者队列中证实了作者的假设。此外,作者还表明,通过术前评估特定病变是仅有一种合理手术入路还是有两种可选手术入路,可区分4种类型的PCMs。本系列研究中术后第六和第七颅神经麻痹的发生率明显低于大多数已发表的报告。

巴教授用20年前发明的手术方法成功完成手术

“手术结束了,一切都很顺利!”在手术室苏醒后,刘先生听到前来查房的巴教授这样告诉他。原本以为这场在“手术禁区”进行的手术会充满惊险,但对刘先生来说,“感觉就像做了一个很长的梦”。

2024年3月30日,在苏州大学附属第四医院神经外科团队的默契配合下,INC巴教授主刀,运用他20多年前发明的手术方法,为刘先生顺利全切脑干海绵状血管瘤。这场高难度的开颅手术取得了成功,术后2周刘先生便出院了!该手术方式目前在国际上被广泛应用于脑干腹侧下部病变的显微手术,是极具代表性的安全入路之一。

▼手术全程在神经电生理监测下安全进行

术后,从手术室到ICU,再到普通病房,巴教授每次查房时,都能发现刘先生的状况在逐渐好转,他的手越来越有力,不适症状也在逐渐减轻。

手术室查房:术后即刻清醒的刘先生,能和巴教授简单交流,双手可以抓握,脚也能活动,状态良好。这看似不可思议的场景,在巴教授的中国行示范手术中成为了现实。

术后当天ICU查房:刘先生吞咽功能、舌头活动正常,交流顺畅,意识清醒。

术后第一天:再次握手时,能明显感觉到刘先生抓握的力度变强了。巴教授再次鼓励刘先生:“Every thing is ok!”

身处相似的病房、走过相似的长廊、躺在相似的手术室,角色的转变让刘先生对人生有了全新的感悟。曾经在手术中与死神较量的他,如今却成了命运的考验对象。但专业知识让他知道如何为自己争取更好的结果。

回顾这段特殊的经历,医生的身份让刘先生拥有双重视角:他既凭借专业知识,精准地选择了更优的治疗方案;又真切地体会到患者的恐惧与挣扎。正因如此,他积极活跃在病友群里,用专业知识和自身经历,为那些缺乏医学背景的病友们带来希望。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号