01巨大CPA区肿瘤临床特征解析

9岁患儿Elsa因笑容时口角歪斜及面部不对称长期自卑,后续出现步态不稳症状后确诊为听神经瘤。治疗过程波折显著——肿瘤体积巨大且位于手术高风险区域桥小脑角(CPA区),多数医生难以确保在避免面瘫的前提下实现全切。转诊至巴特朗菲教授后,术中探查发现部分面神经竟于肿瘤内消失,且修正诊断为易与听神经瘤混淆的面神经鞘瘤。

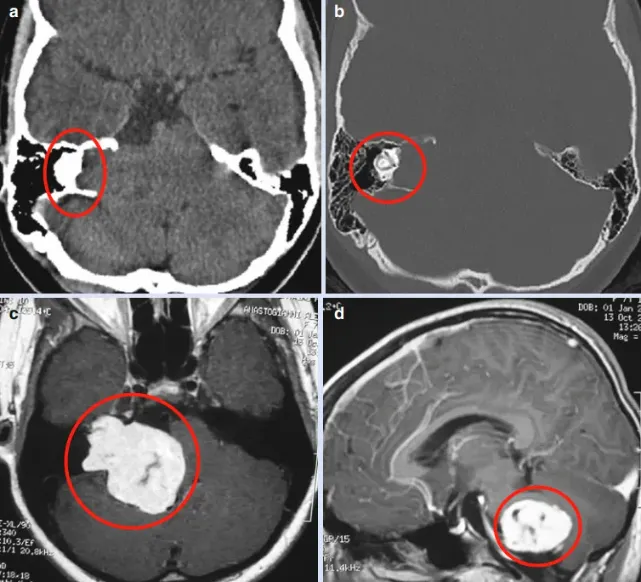

事实上,Elsa首发症状并非单纯口角歪斜,而是伴随听力下降。两年后听力损失持续加重,并出现视觉障碍、步态不稳等表现,逐步威胁正常生活。影像检查令父母震惊:患儿存在严重右侧听觉障碍及凝视性眼震,并发重度共济失调。CT与MR证实病因为CPA区巨大占位性肿瘤压迫脑干,初步诊断为听神经瘤。

术前影像显示CPA区存在均匀强化巨大肿瘤,病变前上延伸至颅中窝硬膜,前内达颈动脉岩段,尾侧抵颈静脉孔。岩骨严重受压损伤,脑干明显受压但无脑积水表现,未检出神经纤维瘤病2型(NF2)相关临床或影像学征象。

02手术困境成因解析

患儿父母辗转多家医院后获知手术难度极高,无医生能确保手术成功率。

核心难点:"血腥三角"CPA区

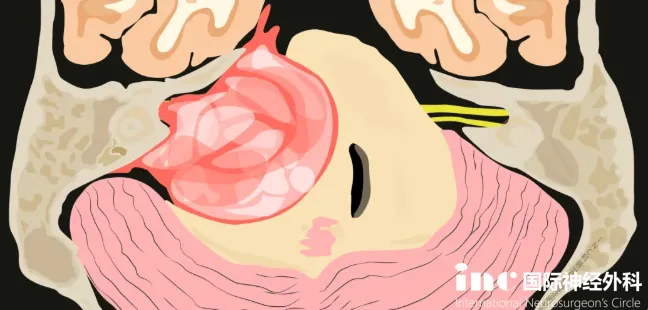

神经外科领域中,桥小脑角(CPA)区素有"血腥三角"之称。该区域毗邻脑干,密布颅神经与关键血管,肿瘤常沿神经纤维浸润生长,术中难以区分瘤体与正常神经束。

此区域肿瘤常致医生却步——因肿瘤紧贴面神经,并累及脑干、岩骨、颈动脉岩段及颈静脉孔等重要结构,手术易引发面瘫、耳聋、自主呼吸障碍甚至瘫痪。

03术中面神经缺失机制探析

国际神经外科专家巴特朗菲教授最终主刀手术。麻醉团队实施专业儿童麻醉并全程监测生命体征。巴教授根据肿瘤位置及形态特点,选择乙状窦后入路切除肿瘤,术中辅以神经导航与术中MRI以保护神经功能及脑组织。

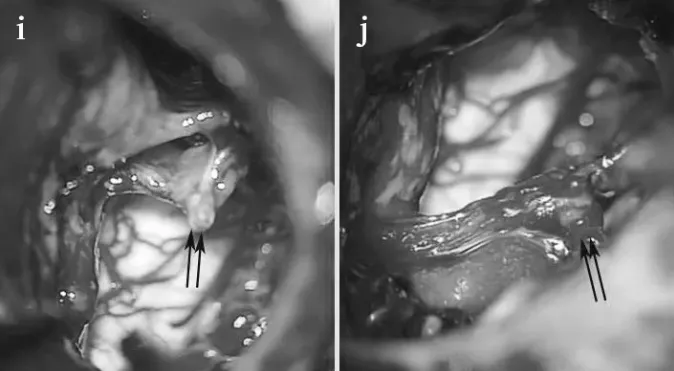

术中发现肿瘤质地坚硬(仅近脑干处稍软),当肿瘤囊自下颅神经分离时,于脑干处可见面神经。但解剖学显示其外侧段无法辨识——神经于肿瘤内消失。病因系肿瘤高度浸润包裹面听神经复合体,加之儿童肿瘤质地软、包膜不完整,剥离难度剧增。这对经验丰富的巴教授尚可应对。

手术步骤实录

STEP 01: 乙状窦与横窦暴露,行乙状窦后入路

STEP 02: 覆盖肿瘤中部的薄层骨板被钻除(虚线示骨切除范围)

STEP 03: CPA区肿瘤内部切除

STEP 04: 肿瘤全切解除脑干压迫

STEP 05: 面神经受肿瘤浸润(箭头示近端残端附着的肿瘤)

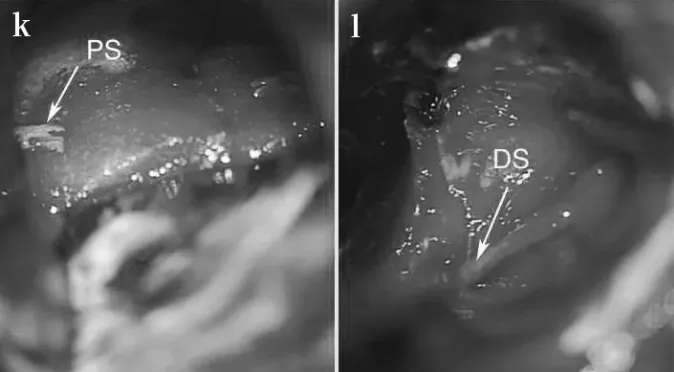

STEP 06: 近端(k)与远端(l)神经残端重建(PS近端残端,DS远端残端)

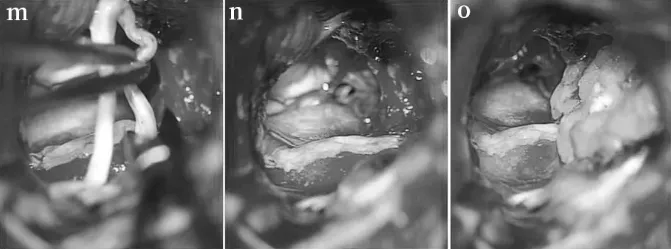

STEP 07: 移植体(m)经长度修整后,以纤维蛋白胶(n)固定于残端,脂肪填塞(o)预防脑脊液漏

电刺激内侧肿瘤部位可激发面部肌电图反应,证实肿瘤实质为面神经鞘瘤(非术前诊断的听神经瘤)。鉴于患儿年龄的代偿能力优势,若残余肿瘤将导致反复复发需多次手术,巴教授权衡后决定牺牲面神经实现肿瘤全切。

随后实施面神经重建术:将2厘米长腓肠神经移植体桥接于健康的面神经内侧与外侧残端。术后13日患儿出院,无新增神经功能缺损(如面瘫、耳聋)。12个月随访显示面神经功能显著恢复。

04面神经鞘瘤手术策略探析

面神经鞘瘤属良性肿瘤,其手术原则需兼顾两点:在全切肿瘤基础上,尽可能保留或重建面神经功能及听力。术中为彻底切除肿瘤常难以避免神经损伤,但可同期或二期行面神经重建术恢复功能。

神经修复方式取决于肿瘤大小、位置、与周边结构关系、术前听力水平及面瘫程度。常用术式包括:神经端端吻合、神经游离移植、舌下神经-面神经吻合、跨面神经移植、多数患儿接受肿瘤切除联合面神经重建术后可获得良好预后。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号