“脑外科手术若没有电生理监测,那是不人道的?”为何在神经外科手术中,这位国际脑干手术权威坚持使用神经电生理监测?

一位16岁的阳光少年突遭人生重大变故——左侧肢体活动失控,眼球转动明显卡顿,检查发现脑干桥脑深处存在一个危险的海绵状血管瘤!这个被视作“手术禁区”的病灶紧邻支配面部表情和肢体活动的神经中枢,稍有操作失误就可能造成永久性面瘫甚至瘫痪。国际脑干手术专家巴特朗菲教授通过精准的病变定位,在神经电生理监测的保障下,如拆弹专家般以毫米级精度推进手术,最终成功切除海绵状血管瘤,少年也得以回归正常生活。

16岁少年脑干桥脑海绵状血管瘤出血引发运动障碍,能否恢复?

16岁男孩出现明显的左侧肢体感觉和运动功能障碍,同时伴有典型的核间性眼肌麻痹——当试图向侧方注视时,一只眼球可正常外展,另一只眼球却“卡”在中线位置,无法内收,所幸暂时未出现面瘫。

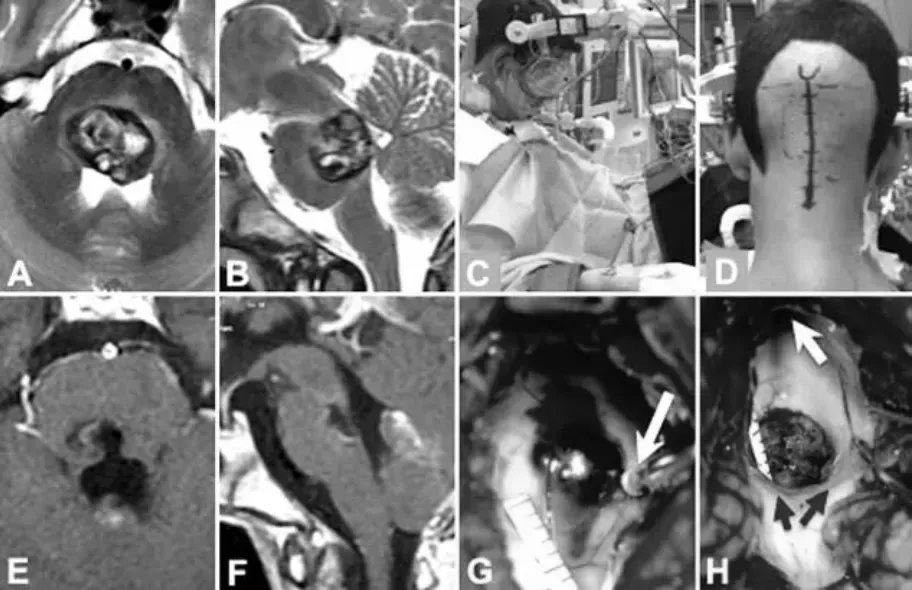

A和B:患者术前MR显示脑干病变

C和D:患者接受显微手术切除,其属于B型桥脑海绵状血管瘤,在半坐位状态下(C)通过纵向直线皮肤切口行中线枕下开颅手术(D)。

E和F:术后轴向(E)和矢状增强(F)T1加权MR图像显示桥脑病变已完全切除,该桥脑海绵状血管瘤通过背中线入路切除。

G:术中检查菱形窝膜暴露后,可见出血性桥脑海绵状血管瘤已向第四脑室底部突出5-6毫米。使用电生理刺激探针(白色箭头)确定双侧面神经的位置和范围。

H:术中照片记录了桥脑海绵状血管瘤的完全切除,显示包含毫米级的术后腔体,上方为外侧导水管(白色箭头)。手术结束时面部丘脑电刺激(蓝色箭头)监测效果满意,因此未出现术后面瘫及其他神经功能缺损。这位年轻患者术后恢复过程平稳,迅速康复并回归正常生活,无并发症。

“手术禁区”解析:脑干为何手术难度极高?

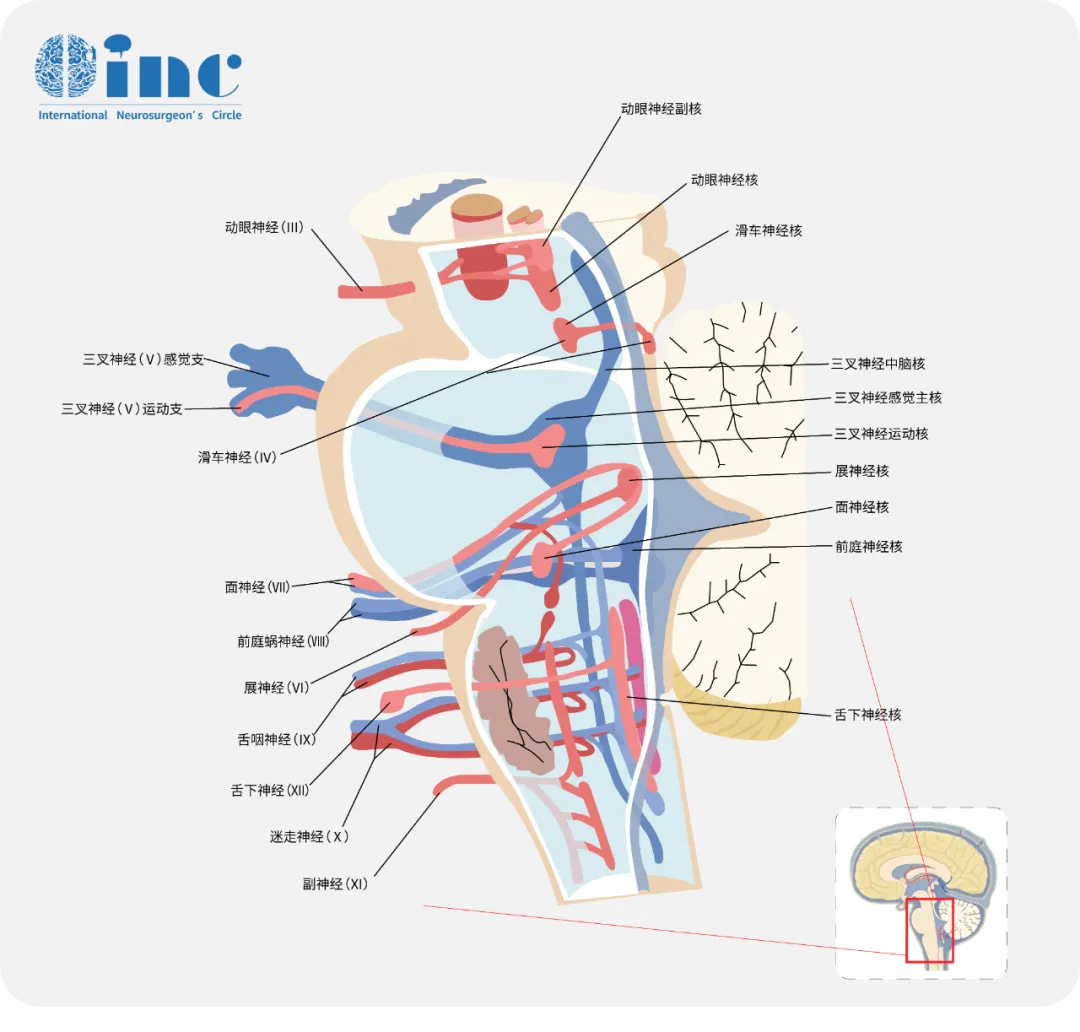

若将大脑比作全身的司令部,那么脑干就是司令部的“总司令”。脑干素有“生命禁区”之称,其中密集分布着颅神经核团和连接肢体与大脑的上下传导束,其主要功能包括:心血管中枢和呼吸中枢;维持清醒状态的脑干上行激活系统;作为大脑与脊髓联络的必经通道,负责传递四肢的感觉与运动等信息。一旦脑干受损,后果不堪设想。

脑外科手术中神经电生理监测为何不可或缺?——它是医生的另一双“眼睛”

为保障少年术后的生活质量,本次手术照例采用了神经电生理监测。

“面对巴教授时,他通常要求必须进行电生理监测。他甚至表示,如果脑外科手术没有电生理监测,那是不人道的。”

为何如此重要?

手术中的神经电生理监测如同安装了“报警器”,医生下刀前,通过监测器的微电流刺激,若可能伤及重要神经,监测器会发出警报,从而避免误伤。

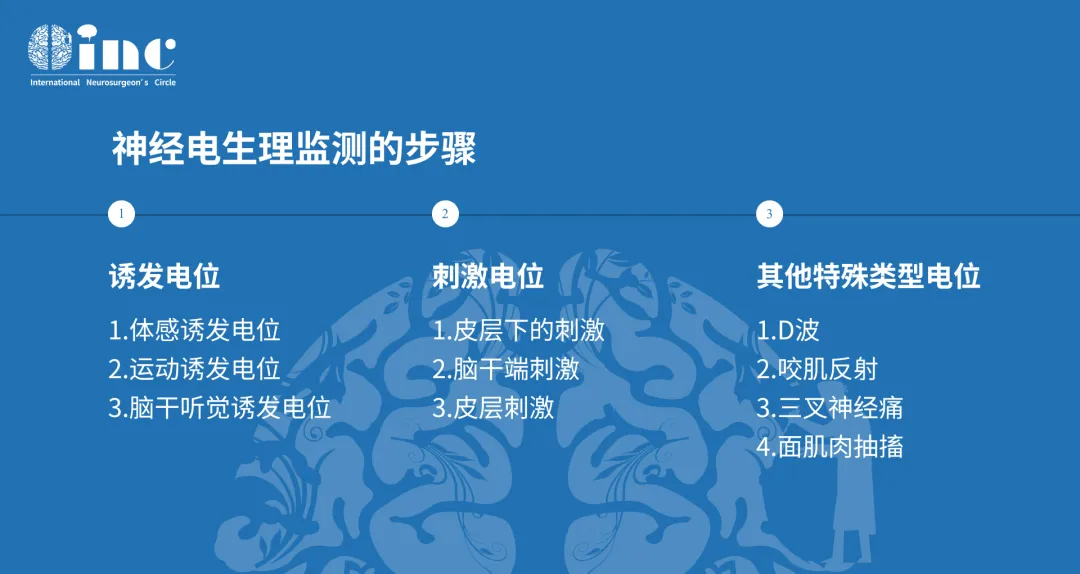

神经电生理监测的步骤

诱发电位:1.体感诱发电位;2.运动诱发电位;3.脑干听觉诱发电位

刺激电位:1.皮层下刺激;2.脑干端刺激;3.皮层刺激

其他特殊类型电位:1.D波;2.咬肌反射;3.三叉神经痛相关电位;4.面肌肉抽搐相关电位

业内有句流行的行话:“监测操作看似简单,复杂之处在于人的判断。”如何解读监测结果,既需要技术,也需要经验艺术。巴教授在手术中“双肩挑”——全神贯注进行手术操作的同时,在关键步骤会主动询问神经电生理监测数据的变化,这种模式有助于主刀医生更好地在术中保护正常神经功能。

当然,对于神经电生理数值的变化,巴教授会结合自身多年的手术经验进行综合判断,评估其是否会真正影响手术操作。这源于他对手术的深刻领悟和充分自信。——苏州大学附属儿童医院神经外科王勇强医生采访回顾

突破脑干手术“禁区”:国际脑干手术大咖巴教授的精湛技艺

德国Helmut Bertalanffy(巴特朗菲)教授尤其擅长在颅底、丘脑、垂体、视神经及脑内深层病变区域实施显微外科手术,且能避免损伤周围健康脑组织。每位患者的解剖学条件各异,巴特朗菲教授会根据患者实际情况定制手术方案和干预措施,以确保高质量的显微手术效果。

由于脑干内颅神经核和纤维束分布密集,即使少量出血也可能引发严重的神经系统症状。桥脑作为脑干的重要组成部分,是大脑下行神经纤维和躯体感觉上行传导的通路。手术中一旦出现失误,极有可能损伤神经功能。手术的主要目的是切除病灶、消除出血病因及反复出血风险,同时保护颅神经和锥体束功能,避免导致面瘫、肢体瘫痪等后果,但手术风险极大!

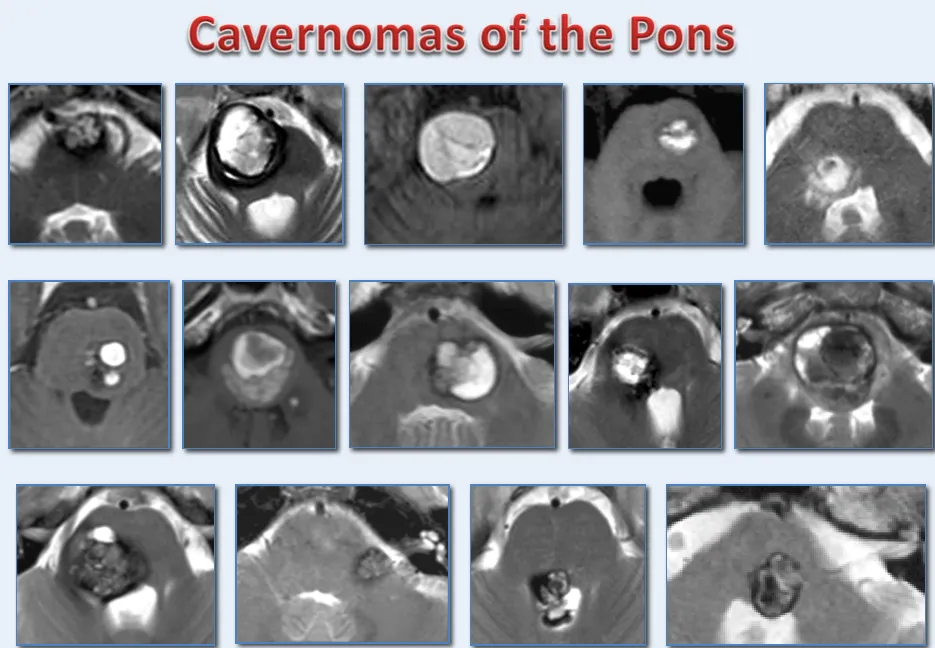

INC巴教授指出,桥脑海绵状血管瘤在形态学上差异显著,可能位于前方、后方、表面或深部,且内部结构异质性较大,如下图所示。

脑干脑桥海绵状血管瘤的影像学表现

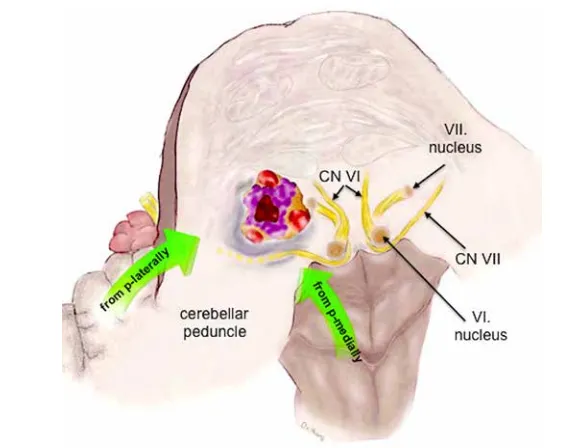

图示:桥脑海绵状血管瘤病变位置,血管病变不邻接桥脑表面,但会单侧推移周围固有结构,包括外展神经和面神经。

- 损伤展神经核可能导致斜视;

- 损伤面神经核可能引发面瘫;

- 损伤三叉神经核可能造成损伤侧面部感觉异常;

- 损伤下行神经传导可能导致瘫痪、偏瘫等症状;

- 严重脑干损害可能影响呼吸、心跳等生命体征。

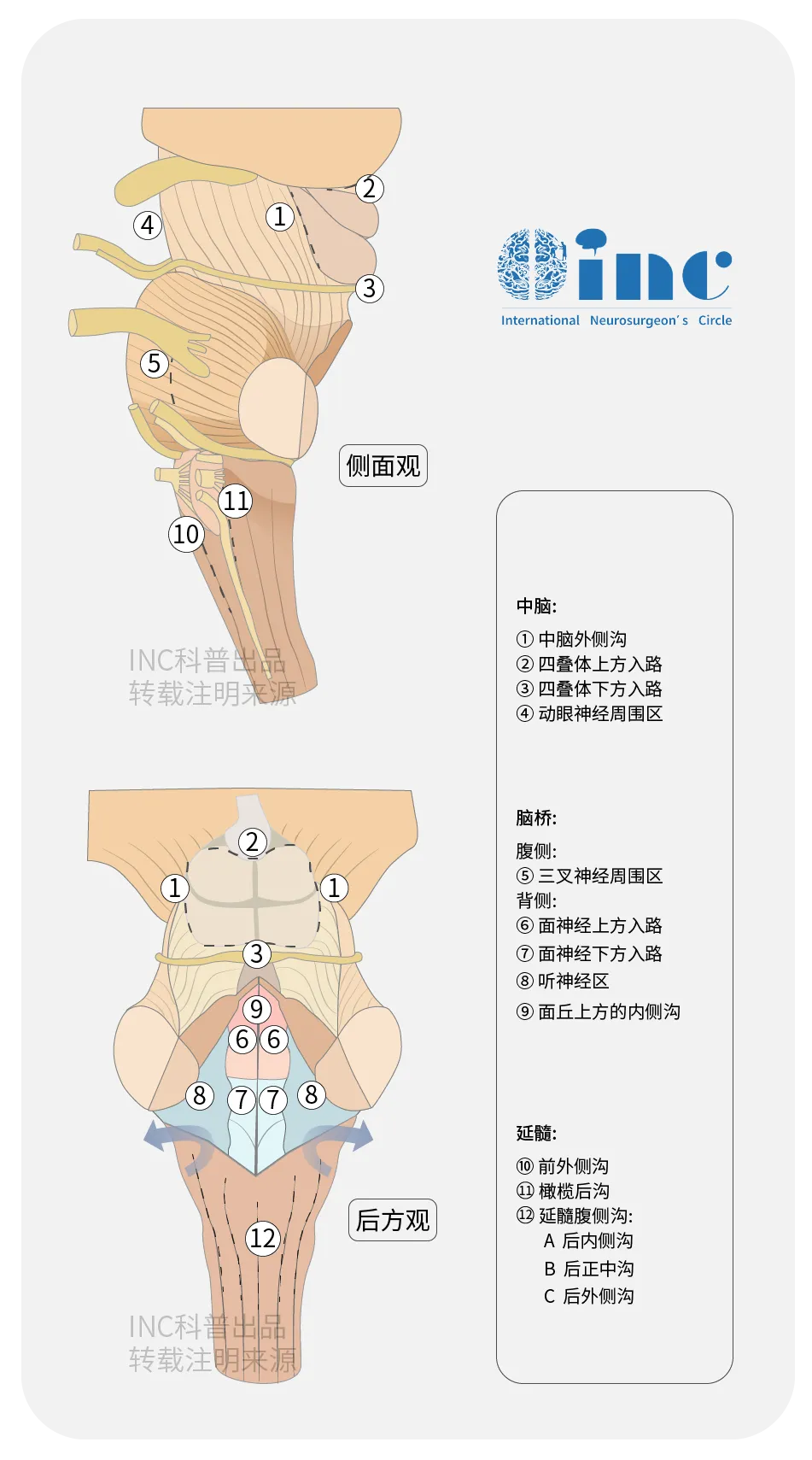

最佳手术入路的选择:脑桥后外侧入路的对比优势

自20世纪90年代初神经外科医生开始更多地在脑干内实施手术以来,始终在探寻进入脑干(尤其是桥脑)的“安全区”。选择此类安全区进入桥脑的目的是避免对脑干造成额外的形态学损伤,预防永久性神经功能缺损。通过在高度脆弱的脑实质中开展手术操作,结合电生理图谱的应用、对菱形窝的详细解剖学研究以及对第四脑室底的深入分析,极大地增进了对脑干形态和功能的认识,显著提升了桥脑内手术的安全性。

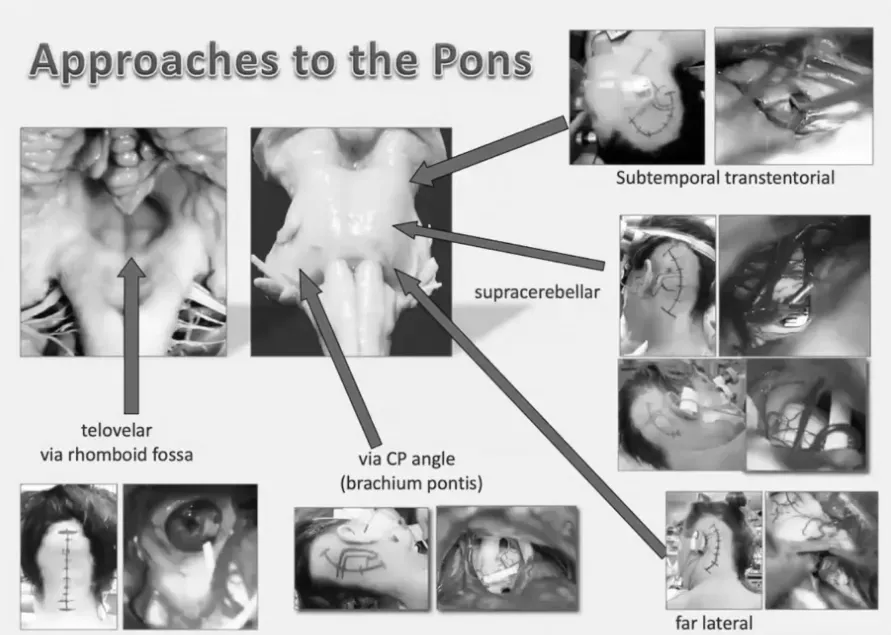

神经外科医生已采用多种手术方法暴露和切除脑干海绵状血管畸形。常用于切除桥脑海绵状血管瘤的标准或颅底手术入路包括:乙状窦后入路、外侧小脑上幕下入路、枕下正中入路(伴或不伴膜外暴露)、远外侧入路、颞下入路、岩前入路和眶颧入路。除最后3种为前外侧入路外,其余大致可分为后外侧入路和桥脑后内侧入路。

INC德国巴特朗菲教授曾在既往研究论文中,根据脑干解剖结构及病变复杂程度,总结出可选择的手术入路,包括经髓帆入路、经桥脑臂入路、远外侧入路、小脑上外侧入路、颞下经天幕入路等,具体入路需根据患者个体情况及主刀医生的医学知识和经验制定。

巴教授强调,手术入路的选择至关重要!针对桥脑海绵状血管瘤,他会根据不同病变类型采用相应的手术入路进行切除,并尽力保留外展肌和面神经功能。

脑干海绵状血管瘤手术治疗总结

脑干海绵状血管瘤引发的脑干出血极为凶险,若具备手术指征,应尽早手术全切以争取痊愈机会。手术预后与术前出血次数、症状持续时间、患者身体状况、主刀医生手术技术、手术团队水平及配合度等密切相关。因此,建议患者不要等到多次出血、生命垂危时才考虑手术,而应选择有成功手术经验的医生、成熟的医疗团队及配备高精密医疗辅助设备的医院进行手术,以最大程度避免手术并发症,保障术后生活质量。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号