3岁女性患儿妮娜突发脑干出血,临床表现为嗜睡、头痛、右侧偏瘫(伴面瘫)及言语障碍。病因系脑干区域存在巨大海绵状血管瘤,且脑内发现多个小型病灶,需紧急手术干预。手术及时实施,脑干海绵状血管瘤获全切,术后患儿症状逐步改善。

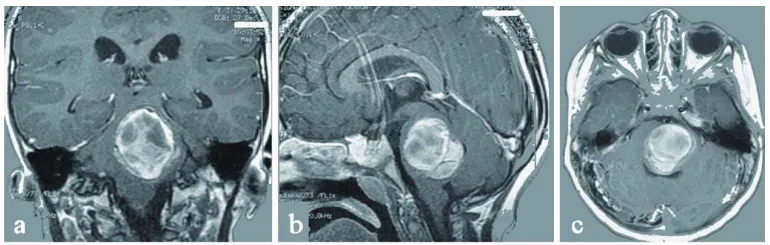

图1 a-c 术前影像:显示患儿桥脑海绵状血管瘤。

一名患儿体内发现多发病灶,医疗团队产生疑问:是否存在家族遗传可能性?

基因测序结果明确致病因素:患儿及其27岁外表健康的母亲均携带CCM1基因的新发突变。

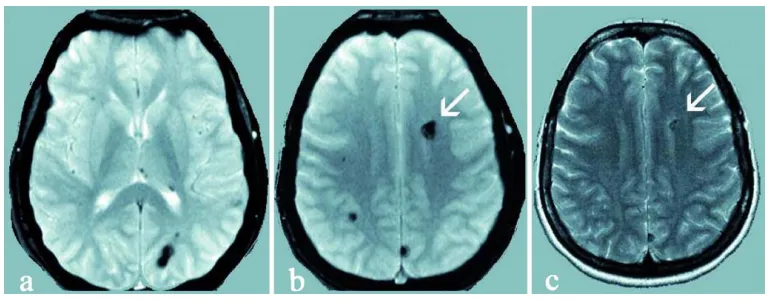

MRI检查结果显示:无症状母亲脑内实际存在多个海绵状血管畸形小病灶,父亲检查结果完全正常。

图2 a, b:27岁无症状母亲的多发幕上海绵状血管瘤,呈典型低信号;c 常规T2加权磁共振扫描:显示无症状母亲左额叶最大海绵状血管瘤(白色箭头)。

即使表现为"散发"的多发病例,仍可能具有明确遗传背景;对家族成员进行症状前基因检测,可筛选出需要临床与神经影像长期监测的高危亲属。

该研究来源于INC巴特朗菲教授等2006年发表的研究《Clinical impact of CCM mutation detection in familial cavernous angioma》。

脑海绵状血管瘤的遗传特性

脑海绵状血管瘤(CCM)可表现为散发性发病,或呈现不完全外显且家系间及家系内表达可变的常染色体显性遗传。其致病突变已在三个基因(CCM1、CCM2和CCM3)中得到证实。家族性CCM多与多发性病灶相关,这些病灶的数量和体积随年龄增长而增加。

3岁患儿脑干海绵状血管瘤急性出血案例

患儿妮娜在经历急性出血和神经功能恶化1个月后,接受脑干海绵状血管瘤手术治疗。临床表现为嗜睡、头痛、右侧偏瘫(伴面瘫)及言语障碍,年幼生命遭受严重打击。病情突然加重的原因系先前确诊的桥脑海绵状血管瘤体积增大、出血,并伴有轻度脑积水。

经抗水肿治疗后,患儿临床状况趋于稳定,神经症状随后改善。MRI显示患儿患有多发性脑海绵状血管畸形。入院时,患儿存在躯干共济失调,几乎无法维持坐姿,不能站立。伴有轻度面瘫和重度右侧偏瘫,同时出现反射亢进和巴宾斯基征阳性(提示中枢神经系统上运动神经元性损害)。

复查MRI显示:左侧桥脑存在最大尺寸4×3.5×3cm的巨大海绵状血管瘤(图1 a-c)。

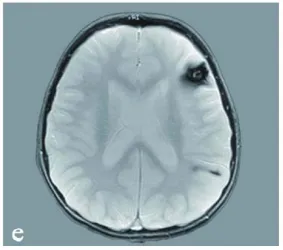

此外还包括左额叶致痫性病灶(图1 e)。图e:显示患儿幕上其他海绵状血管瘤(左额叶及顶叶)。

手术治疗与术后恢复

在神经导航引导下,桥脑海绵状血管瘤获全切,手术过程顺利,无并发症。手术全程进行体感诱发电位和脑干听觉诱发电位监测。

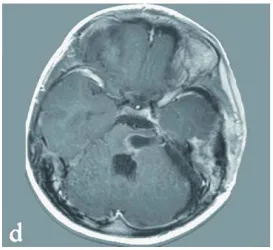

术后患儿神经症状持续改善。术后10天MRI检查证实海绵状血管瘤完全切除,显示先前严重增大的脑干已获减压(图1 d)。患儿出院后接受进一步神经功能康复治疗。

图d 术后:显示海绵状血管瘤完全切除,第四脑室大小恢复,脑干压迫解除。

遗传学分析

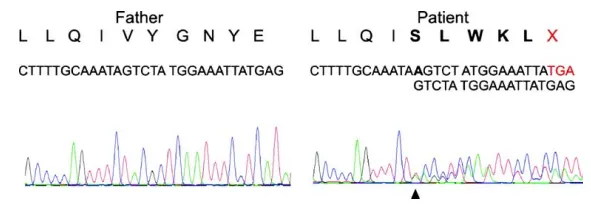

获得知情同意后,研究人员进行直接测序分析。分析发现患儿及其母亲(父亲未发现)CCM1基因第16号外显子中存在一个突变(c.1683_1684insA)(图3)。

图3:患儿父亲正常基因序列(上)与患儿(箭头处)及其母亲(数据未显示)的突变(A,加粗)对比。

对其无症状双亲进行的基因检测和MRI检查显示,27岁母亲携带相同基因突变并存在多发性海绵状血管瘤(图2)。因此,这位初诊为散发病例的患者,现可归类为家族性CCM。

多发性海绵状血管瘤与基因检测阴性

家族性CCM患者中,CCM1、CCM2和CCM3基因的突变检出率分别为43-54%、13-22%和低于10%。约30%患者通过现有基因检测未能发现突变。原因可能包括:存在第四个未知CCM基因、CCM1-3基因启动子区突变,或所用突变检测方法存在局限性。

例如,直接测序法无法检测CCM2和CCM3中已报道的大片段缺失。为提高突变检出率,在测序外同时进行CCM1-3的多重连接依赖性探针扩增基因剂量分析。

若多发性海绵状血管瘤患者经测序和MLPA检测后基因筛查结果仍为阴性,建议对其亲属进行梯度回波磁共振扫描。

家庭成员检测建议

在看似散发的病例中确认突变后,可向患者父母及其他亲属提供遗传咨询和检测。虽然在先证者中筛查CCM1、CCM2和CCM3基因突变可能耗时,但与MRI相比,在同一家族内对已发现突变进行基因确认或排除则快速且经济。

基因检测能在缺乏临床症状和神经影像学可见海绵状血管瘤的情况下识别突变携带者。一旦确认亲代携带突变,对更广泛家庭成员进行症状前基因检测,有助于筛选存在风险、需要接受临床和神经影像学监测的亲属。

因此建议对已确认携带CCM突变的无症状家族成员进行梯度回波磁共振扫描,评估当前中枢神经系统受累情况。磁共振扫描可每年进行一次。

根据检查结果和患者意愿,即使无症状的海绵状血管瘤,也可通过手术切除获得良好预后,预防继发性出血和神经功能缺损。

携带新发突变的散发病例

若双亲均携带正常基因序列且已排除非生物学父亲可能性,则表明发生新发突变。此种情况下,除先证者的后代和兄弟姐妹外,其他亲属风险极低。

携带CCM新发突变的多发性海绵状血管瘤患者,其突变遗传给子女的风险近50%。此外,由于先证者表型正常的父母可能存在生殖系嵌合体,其兄弟姐妹的再发风险不能完全忽略,但该风险目前未知且难以评估。基因检测可精确判定子女或兄弟姐妹是否携带先证者突变。

结论

由于目前已有3个CCM基因被识别,分子遗传学诊断现已适用于家族性CCM和患有多发性病灶的散发病例。若在患者中发现CCM突变,应结合遗传咨询,在其家族中明确识别突变携带者,此项检测应在对亲属进行神经影像学筛查之前进行。

基因检测结果为已知突变阳性的个体,可能需要进行MRI检查和择期手术。而检测结果阴性则可使亲属免于临床和神经影像学监测负担,并消除对发生严重海绵状血管瘤相关并发症的担忧。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号