江先生曾经历一次脑干海绵状血管瘤出血事件,症状表现轻微且迅速缓解,尽管存在潜在担忧,他仍维持正常生活状态。然而第二次出血突发,伴随剧烈头痛、视力模糊、肢体麻木无力等症状,甚至导致行动能力丧失,手术切除病灶成为紧急必要措施。

病情发展进程

患者江先生,67岁,确诊脑干海绵状血管瘤,病情进展从发现至恶化过程如下:

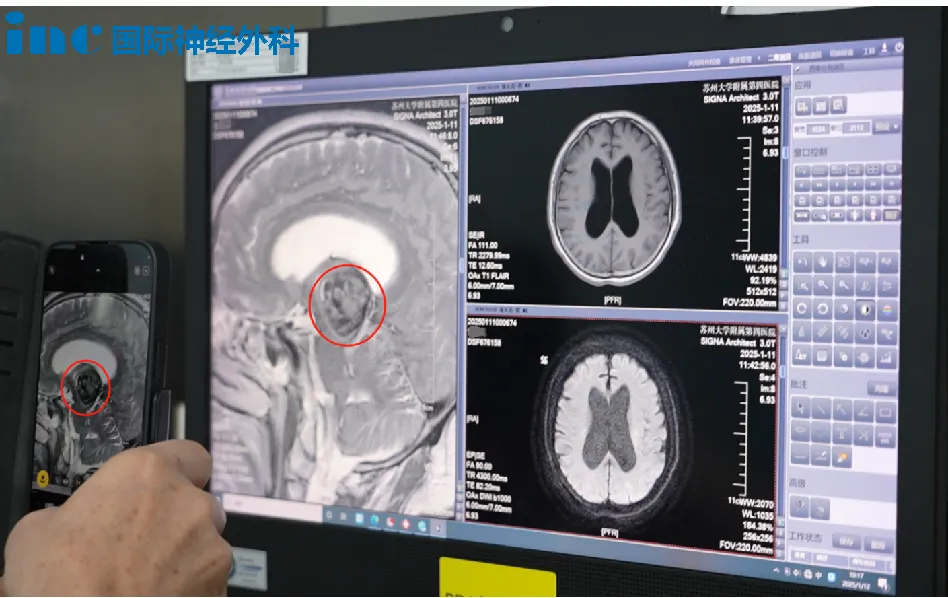

2020年,MRI检查首次显示第三脑室区域存在异常信号,具体性质当时未明确

2020年,通过MRI影像检测到第三脑室异常信号,初步诊断未能确定病变性质

2021年,经进一步检查确诊为海绵状血管瘤,病灶呈现持续增大趋势

2024年,病情进展出现静脉发育异常,合并出血与脑积水并发症,身体持续出现预警症状

2025年1月,脑干海绵状血管瘤再次出血导致行动能力丧失,生命中枢面临严重威胁

治疗决策挑战

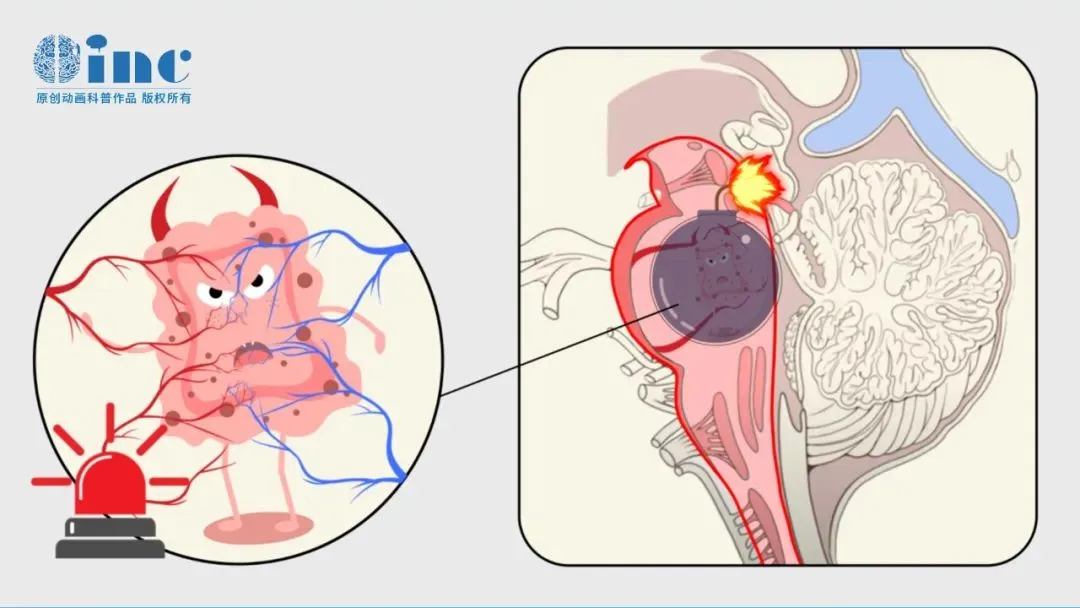

脑干作为人体生命中枢,其尺寸近似拇指,承担大脑下行神经纤维传导功能,同时负责躯体感觉上行传导。脑干脑桥出血属于神经内外科危重急症:当出血量较少时,症状包括突发头痛、呕吐、眩晕、复视及四肢瘫痪;出血量较大时,患者迅速出现意识障碍、针尖样瞳孔、四肢瘫痪、呼吸障碍及高热。

手术核心目标在于病灶切除,消除出血病因及反复出血风险,但手术风险极高。术中操作失误可能导致神经功能损伤,引发面瘫、肢体瘫痪等严重并发症。面对高风险病灶,选择手术干预或保守治疗成为关键问题。手术能否实现全切?术后是否出现严重并发症?这些疑虑给家属带来巨大压力。

手术实施过程

紧急情况下,家属联系INC机构,团队快速安排江先生与家属同国际神经外科专家巴特朗菲教授进行视频会诊,获得重要评估机会。巴教授凭借30年脑干海绵状血管瘤处理经验,明确表示:"我在该区域完成过多例手术,熟悉血管、静脉及运动功能风险规避方法。患者病情紧急,我可实施手术。"

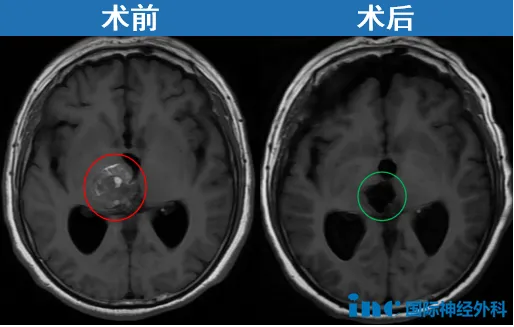

此回应为家属带来希望。1月12日,巴特朗菲教授主刀,中国神经外科团队协作下,通过精准操作成功全切脑干海绵状血管瘤。

术后康复情况

目前江先生已摆脱卧床状态,从无法站立行走恢复至自主活动能力,日常生活完全恢复正常。再次会见巴特朗菲教授时,家属忧虑消散,面容洋溢重获新生的喜悦。

临床治疗警示

江先生案例为脑干海绵状血管瘤患者提供重要警示:

首次出血后症状缓解并不等同于自愈:急性期后,病灶形成含铁血黄素沉淀,无法自主吸收,长期刺激神经组织,随时间推移损伤加剧,手术修复难度增加

出血事件具有反复性:多数患者遭遇不定期出血,出血次数增加导致症状加重,神经功能障碍可能发展为不可逆损伤,严重时压迫浸润整个脑干(生命中枢仅拇指大小)

再次出血时间无法预测:病灶类似不定时炸弹,可能在运动、情绪波动、熬夜时突发,或无明确诱因,大量出血直接危及生命

针对高风险病灶,主动干预是终止反复出血的唯一途径,及时精准的手术可避免神经功能不可逆损伤,提升生活质量。确诊后不应局限于保守观察,需及时咨询专业医生评估病情,掌握治疗主动权。

专家资质介绍

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授,作为INC国际神经外科医生集团世界神经外科顾问团(WANG)成员、前世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会主席,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,专长涵盖大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑深部胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除、神经吻合术及椎管内肿瘤治疗。

巴特朗菲教授接受来自欧洲、中东、北非、日本、中国、韩国、新西兰、南非和智利等40国学术邀请,出席超400场国际学术会议并担任特邀发言人,对颅底外科及脑脊髓血管病变显微外科治疗贡献显著。

案例来源:本案例为INC国际巴特朗菲教授2025年1月中国行期间实施的手术病例。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号