“脑干胶质瘤到底严重到什么程度?能不能治好?”一名脑干胶质瘤患者在网上发出这样的疑问,瞬间引发了众多胶质瘤,尤其是脑干胶质瘤患者及其家属的强烈共鸣。从刚得知患病时因不了解病情而产生的恐惧,到四处求医却屡屡碰壁,再到病友群里不断传来的令人沮丧的消息……这一切都让患者和家属们倍感煎熬。

其中一位患者家属无奈地回复:“胶质瘤就像一个我熟悉却又不愿提及的噩梦,它无比凶险、残忍,毫不留情地夺走了我深爱的老父亲。这个病的发展和预后差异极大,可轻可重,可长可短,对生活的影响也各不相同,有的患者可能不受太大影响,而有的家庭却会因此瞬间崩塌。要是患上脑干胶质瘤,情况往往不容乐观……”

在早期神经外科手术阶段,脑干肿瘤长期被视作无法通过手术治疗的难题。这主要是因为脑干所处位置极为特殊,它位于大脑的“核心区域”,周边紧邻许多重要的大脑神经中枢,并且布满了各种神经血管。“手术禁区”“难以手术”“致残率高”“复发率和致死率高”,这些词汇长期以来都与脑干肿瘤紧密相连,就连对脑干病变进行活检都要尽量避免。

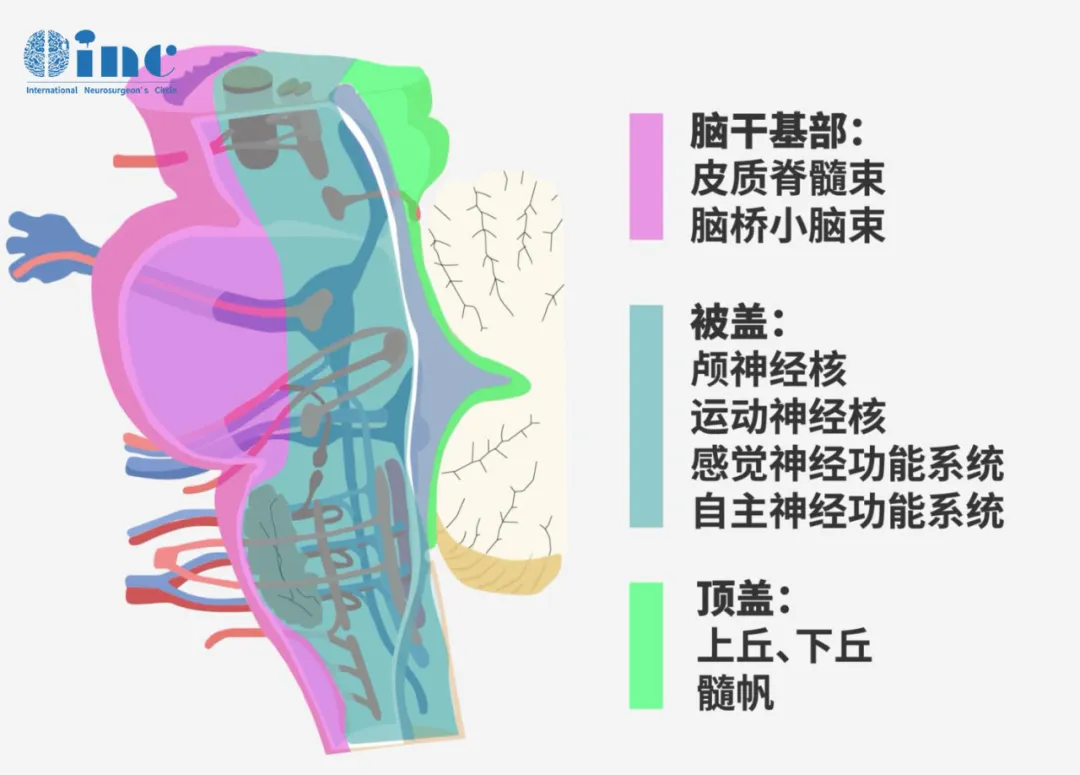

脑干所处位置示意

20世纪80年代之后,才有神经外科医生尝试对部分脑干胶质瘤进行手术,但起初仅用于获取病理活检组织进行组织学检查。直到2010年代,几篇关于成人脑干胶质瘤手术的报告指出,外科手术能够有效改善脑干低级别胶质瘤的预后情况,对局灶性脑干胶质瘤进行手术也是安全可行的,在某些特定情况下,还能取得良好的长期治疗效果。随着显微神经外科技术、术中辅助技术的不断进步,以及脑干安全区的发现,如今脑干肿瘤的切除程度已经有了很大提升,甚至可以实现全切。众多研究表明,脑干低级别胶质瘤患儿的长期生存率接近100%,安全的最大程度手术切除,已成为儿童脑干低级别胶质瘤的首选初始治疗方案。

“对上千名诊断为低级别胶质瘤儿童患者的长期跟踪结果:监测、流行病学和最终结果数据的分析”显示,低级别胶质瘤儿童患者有着相当不错的生存率。

20岁女孩脑干胶质瘤手术全切,5年未复发

基本情况:一位20岁女孩,患有1型神经纤维瘤病,皮肤有多种症状表现,还伴有严重头痛和复视症状,她找到INC巴特朗菲教授寻求手术治疗。

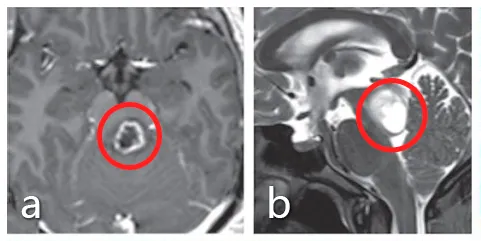

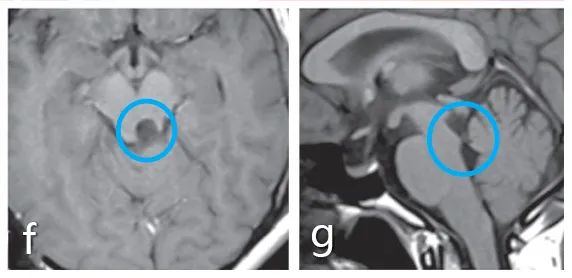

术前:a、b图所示的术前MRI检查结果显示,中脑顶盖存在占位情况,肿瘤致使导水管堵塞。

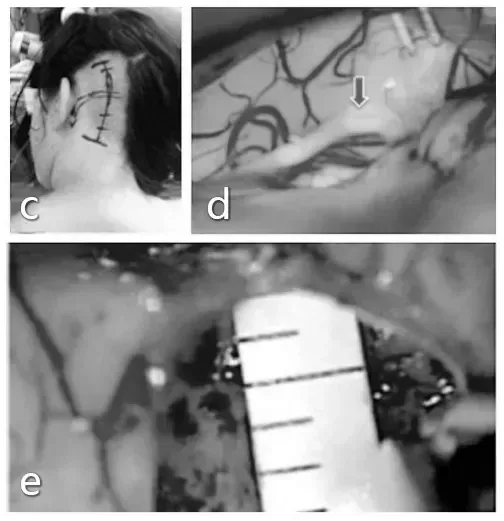

手术入路和体位:c图展示的是通过左侧小脑上天幕下入路进行肿瘤全切手术。d图可见整个外侧枕骨区域充分暴露,直至滑车神经出口(箭头所指位置)。e图显示脑干的进入点选在上丘脑侧面,最终的肿瘤切除腔约6mm。

术后:f、g图的术后MRI影像表明,肿瘤已被完全切除。患者术后没有出现并发症,也未出现其他神经系统缺陷,病情稳定,术后5年内肿瘤都没有复发。

罹患脑干胶质瘤,真的等于被判“死刑”吗?

其实,并非所有脑干胶质瘤的预后都很差,其预后情况和治疗方案主要取决于肿瘤的组织学特征以及在脑干内的具体位置。根据脑干胶质瘤的侵袭程度,大致可以分为两大类:弥漫性脑干胶质瘤(最常见于脑桥部位)和局灶性脑干胶质瘤(大多位于中脑和延髓)。

在儿童群体中,起源于脑干(中脑、脑桥和延髓)的胶质瘤占全部中枢神经系统(CNS)肿瘤的10%-20%。脑干胶质瘤具有明显的异质性,涵盖了从几乎无需特殊治疗的低级别肿瘤,到即便积极治疗仍会迅速致命的高级别肿瘤。

局灶性脑干胶质瘤通常起源于中脑和延髓,一般是边界较为清晰的离散性肿瘤。从组织学角度来看,这些肿瘤大多是毛细胞型或弥漫性星形细胞瘤,偶尔也会是节细胞胶质瘤,它们都属于低级别肿瘤。脑桥以外的脑干胶质瘤,大约80%属于低级别,也就是WHO1级和2级肿瘤,剩下20%为高级别肿瘤。局灶性脑干胶质瘤与颅后窝和幕上低级别胶质瘤在很多生物学特征上相似,包括关键的分子遗传学改变。

总体来说,几乎所有弥漫性脑干胶质瘤的病情进展都非常迅速,预后较差;而局灶性脑干胶质瘤相对恶性程度较低,预后也相对较好。在治疗局灶性脑干胶质瘤时,肿瘤的解剖位置是需要重点考虑的因素,这不仅决定了患者的症状表现,还关乎能否进行手术切除。脑干低级别胶质瘤患者的远期预后通常较好,但也存在一些问题,比如无进展生存率在40%-70%之间,慢性失能的情况也较为常见。导致失能的原因主要有治疗相关的并发症,以及肿瘤压迫脑干、长神经束和脑神经,进而造成的神经功能受损。研究还发现,一些分子特征能够作为重要的预后标志,例如周期素依赖性激酶抑制剂2A(cyclin dependent kinase inhibitor 2A,CDKN2A)缺失,就是一种高危特征。

巴教授如何突破手术“无人区”

在2020年新版的世界脑干手术专著《Surgery of the Brainstem》(脑干手术)中,巴特朗菲教授撰写的《adult brainstem glioma》(成人脑干胶质瘤)这一章节,对1996年至2017年间接受手术治疗的73例成年脑干神经胶质瘤患者进行了回顾性研究。该章节详细阐述了脑干手术的技术要点、操作技巧、手术入路、手术体位等内容,成为了神经外科医生学习的重要资料。

患者选择:在脑干胶质瘤的治疗过程中,判断是否需要进行手术是一大难题。由于缺乏广泛认可的标准作为参考,患者的选择具有很强的个性化,主要依赖主刀医生的经验,以及对每个具体病例的主观病情评估。医生需要谨慎甄别,挑选出那些真正能从手术中获益的患者,同时排除那些不适合进行显微外科手术的患者。

手术目标:手术的核心目标是在不损伤脑干实质的前提下,尽可能多地切除肿瘤,不仅仅满足于姑息治疗,而是希望能为患者带来更好的治疗效果。对于低度恶性肿瘤,如果肿瘤尚未大面积侵犯脑干,许多患者甚至有望实现肿瘤完全切除。

手术时机:一旦确诊脑干胶质瘤,并且确定患者符合手术指征,就应尽早进行肿瘤切除手术,防止肿瘤进一步生长。不过,对于少数伴有闭塞性脑积水的患者,在进行肿瘤切除手术前,先实施脑脊液(CSF)改道术(比如内镜下第三脑室造口术,或者放置脑室-腹膜分流器)会比较有帮助,这样便于在随后的1至2周内顺利开展肿瘤切除手术。

术前计划:在仔细评估脑干肿瘤的手术可切除性之后,整个手术过程都要进行精心规划。高质量的神经影像学检查能够提供病变的基本形态学特征。首先要确定进入脑干的最佳手术入路,尤其是针对那些非外生性病变,且在脑干表面不易观察到的患者。第二步,根据最合适的手术方法,选择合适的方式充分暴露脑干。对于有外生性病变的患者,选择最佳手术入路相对容易一些,因为病变及其扩展方向会为手术入路的选择提供重要参考。确定手术入路后,第三步便可顺利规划患者的手术体位和皮肤切口。

麻醉、术中指导和监测:术前,医生需要与麻醉师详细沟通手术计划的细节,合理的麻醉方案有助于手术顺利进行。在特定情况下,会借助神经导航系统进行术中指导,这对于精准定位肿瘤位置非常有效。此外,术中电生理监测也是一项极为重要且不可或缺的技术手段。

手术入路和手术体位的选择:选择手术入路时,要充分考虑能够最佳观察脑干肿瘤的轨迹,如果条件允许,最好沿着与肿瘤纵轴一致的方向进行;手术过程中要避免静脉充血;所选的手术入路还应保证有足够的骨窗暴露,同时不会过度压迫或牵拉周围结构,比如颞叶或小脑。

治疗的过程就如同一场充满波折的旅程。在这条道路上,不同患者的治疗进展速度不同,有的患者治疗进程较快,有的则相对缓慢。但不管进展快慢,都会遇到各种困难和阻碍。巴教授凭借其精湛的医术,为众多低级别胶质瘤患者开辟了一条更为顺畅的治疗之路。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号