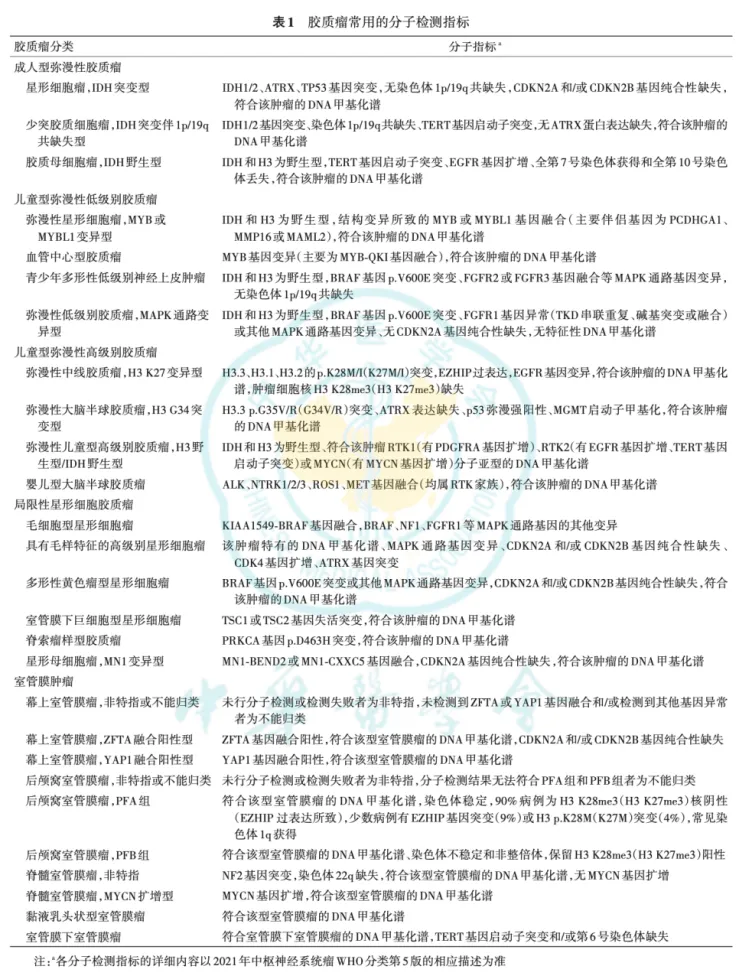

脑胶质瘤的确诊需通过肿瘤切除手术或活检手术获取标本,进行组织病理学与分子病理学的整合诊断,以明确病理分级及分子亚型。分子标志物对于脑胶质瘤的个体化诊疗及临床预后评估具有关键价值。脑胶质瘤的治疗以手术切除为主,联合放疗、化疗等综合治疗手段。手术切除可缓解临床症状,延长患者生存期,并提供充足的肿瘤标本用于精确的组织病理学和分子病理学诊断。随着病理学发展及病理检测技术的进步,尤其是二代测序、DNA甲基化谱等组学技术的提升,胶质瘤的遗传背景与发生发展机制日益清晰。众多分子标志物已被证实对胶质瘤的分类、分型、分级、预后判断及治疗策略制定发挥重要作用。那么,在当前的诊断指南中,胶质瘤具有诊断价值的基因及染色体改变具体有哪些?

在上篇内容中,我们已详细解读了胶质瘤分子病理诊断的9大关键基因分子。

点击阅读:胶质瘤分子病理诊断共识更新,18个诊断意义的基因分子深度解读(上)!

1. 全第7号染色体获得/全第10号染色体丢失

全第7号染色体获得伴全第10号染色体丢失(+7/-10)在IDH野生型胶质母细胞瘤中的发生率高达80%。在IDH野生型的成人弥漫性胶质瘤中,即使组织形态学表现为WHO 2~3级,且缺乏肾小球样血管增生及假栅栏样坏死,若存在+7/-10,则整合诊断应为IDH野生型胶质母细胞瘤(CNS WHO 4级),提示预后较差。

2. MYB 或 MYBL1 基因变异

MYB基因属于含MYB/SANT结构域的转录因子家族成员,在调控造血及其他祖细胞增殖与分化中发挥重要作用。MYBL1基因功能与MYB基因相似。MYB或MYBL1基因的变异形式包括基因拷贝数变异及基因融合。可与MYB基因发生融合的伴侣基因包括QKI、ESR1、MMP16、MAML2、PCDHGA1等;可与MYBL1基因融合的伴侣基因则包括RAD51B、MAML2、ZFHX4、TOX等。存在MYB或MYBL1基因变异的胶质瘤主要涵盖两种类型:MYB或MYBL1变异型弥漫性星形细胞瘤以及血管中心型胶质瘤(后者常见MYB-QKI融合)。

3. FGFR1/2/3基因变异

在胶质源性肿瘤中,FGFR1基因变异(包括FGFR1基因内部串联重复(ITD)及FGFR1基因热点突变)可见于儿童型弥漫性低级别胶质瘤中的MAPK通路变异型弥漫性低级别胶质瘤;毛细胞型星形细胞瘤中可能出现FGFR1-TACC1基因融合或FGFR1基因突变。而在青少年多形性低级别神经上皮肿瘤中,主要涉及FGFR2或FGFR3基因融合。但需注意,FGFR2-SHTN1 (KIAA1598)、FGFR2-INA 及 FGFR3-TACC3等基因融合变异也可见于其他实体肿瘤中。

4. 受体酪氨酸激酶(RTK)家族基因融合

RTK家族基因融合涉及NTRK1、NTRK2、NTRK3、ROS1、ALK、MET等基因,由DNA拷贝数变化驱动的结构基因组变异导致众多5'端伴侣基因与上述RTK家族基因3'端酪氨酸激酶结构域(tyrosine kinase domain, TKD)编码区形成融合基因;此类基因融合也可由小的片段缺失或扩增引发。这些融合导致活性激酶结构域异常表达,通过经典的PI3K和/或MAPK信号通路驱动肿瘤发生。在胶质源性肿瘤中,此类基因改变主要存在于婴儿大脑半球胶质瘤,且采用相应靶向药物治疗已显示出良好疗效。

5. PRKCA 基因变异

PRKCA基因定位于染色体17q24.2,其编码产物为丝氨酸/苏氨酸特异性蛋白激酶家族中的蛋白激酶C α催化亚单位(PKCα),参与多种细胞信号转导途径,并在细胞黏附、转化及增殖周期等生物学过程中发挥重要调控作用。PRKCA基因突变或融合可激活MAPK信号通路,导致磷酸化ERK(p-ERK)表达升高,进而诱发肿瘤形成。脊索瘤样型胶质瘤中存在特征性PRKCA p.D463H突变,该突变与蛋白翻译起始通路激活相关,并阻碍PRK蛋白正常定位于细胞膜。乳头状胶质神经元肿瘤则存在PRKCA基因融合,主要为t(9;17)(q31;q24)基因易位产生的SLC44A1-PRKCA融合,少数病例为NOTCH1-PRKCA融合。

6. MN1基因变异

MN1变异型星形母细胞瘤是一种伴有MN1基因改变、界限清楚的局限性星形细胞胶质瘤。其分子特征为MN1基因发生结构重排,常见融合伴侣基因包括BEND2和CXXC5。目前关于MN1融合基因驱动肿瘤发生的具体机制尚未明确。

7. TP53基因突变

TP53为抑癌基因,其编码产物为p53蛋白。p53蛋白能调节细胞周期、阻止细胞癌变并维持基因组稳定性。TP53基因突变常见于IDH突变型星形细胞瘤、H3K27变异型弥漫性中线胶质瘤(DMG)、H3 G34突变型弥漫性半球胶质瘤(DHG)中;部分IDH野生型胶质母细胞瘤也存在TP53基因突变。TP53基因突变与胶质瘤的发生发展密切相关,但其在组内分级及预后评估中的作用尚不明确。TP53基因突变可导致p53蛋白降解障碍,因其异常蓄积表现为细胞核阳性。尽管野生型p53蛋白半衰期短不易在核内蓄积,但当其与某些内源性或外源性异常蛋白结合时,也可能出现异常蓄积并呈细胞核阳性。因此,通过p53蛋白免疫组化阳性推断TP53基因突变状态需谨慎,其免疫组化结果必须结合详尽的临床信息进行综合分析。

8. ZFTA 基因融合

幕上室管膜瘤中存在一类由第11号染色体碎裂后重排形成ZFTA基因融合的病例。其中最为常见的是ZFTA-RELA基因融合,该融合导致RELA基因编码蛋白p65(NF-κB的关键亚基)过表达,致使NF-κB信号通路持续激活。其他ZFTA融合的伴侣基因包括MAML2/3、NCOA1/2、MN1及CTNNA2等,这些融合可导致自发性核易位、募集SWI/SNF等染色质修饰复合物或调控转录因子,从而参与肿瘤的发生发展。联合应用L1CAM和p65免疫组织化学染色对于诊断ZFTA-RELA基因融合阳性室管膜瘤效果更佳。值得注意的是,L1CAM并非特异,诊断中需结合其他标准进行综合评估。在ZFTA-RELA基因融合阳性室管膜瘤中,出现CDKN2A和/或CDKN2B纯合性缺失是预后不良的独立预测因子。

9. YAP1基因融合

在YAP1融合阳性的幕上室管膜瘤中,多数病例为YAP1基因与MAMLD1基因融合,其他较少见的融合伴侣基因包括FAM118B、MAML2等。YAP1基因编码YAP1蛋白,该蛋白是Hippo信号通路的核心成员,通过核转位及结合特定转录因子来调控细胞增殖、凋亡及干细胞自我更新等生物学过程。YAP1-MAMLD1基因融合通过招募核因子I(NFI)及转录增强关联域(TEA)家族成员发挥致瘤驱动作用。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号