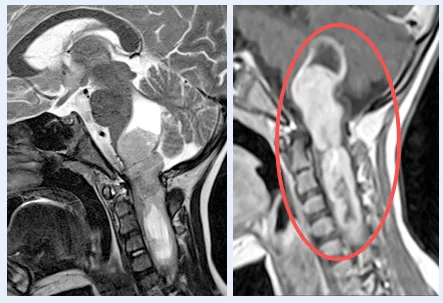

病例介绍:6岁脑干胶质瘤患儿的治疗历程

这是一群勇敢面对疾病的"脑瘤小勇士",虽然身患疾病,但内心始终充满阳光。6岁的海迪被诊断为脑干胶质瘤,恶性。

胶质瘤本身治疗难度较大,再加上脑干手术的复杂性和高风险性,使得治疗过程更加困难。然而,海迪的父母从未放弃——无论结果如何,他们都竭尽全力,抓住每一个治疗机会,一次次帮助孩子渡过难关。或许海迪还不完全了解这个疾病意味着什么,但父母的坚持化作了她眼中的光芒。因此,照片中的海迪总是面带灿烂笑容,眼睛明亮有神。

尽管是间变型少突胶质细胞瘤,但通过手术联合化疗的综合治疗方案,海迪在随访11年后健康成长,身体状态良好,连为她手术的巴教授也感到十分欣慰。

脑干胶质瘤的治疗现状分析

脑干胶质瘤是一组异质性肿瘤,共同特征是病灶位于中脑、脑桥或延髓。其在儿童与成人之间的生物学行为显著不同。儿童脑干胶质瘤占所有儿童脑肿瘤的20%,临床过程大多较为凶险;而成人脑干胶质瘤属于罕见疾病,仅占成人胶质瘤的1%-2%,同样是一组预后差异极大的异质性肿瘤。

成人脑干胶质瘤的手术治疗文献直至1968年才有报道。在神经外科发展早期,无论儿童还是成人,脑干胶质瘤均被视为"手术禁区"。时至今日,尽管已有文献明确证实某些亚型可行手术切除并获得良好疗效,但"开颅手术结局必然差于非手术治疗"的观念仍在部分神经科、肿瘤科甚至神经外科医师中根深蒂固。

INC巴教授表示:对局灶型脑干胶质瘤而言,手术不仅可行,且在严格筛选的病例中可获得优异的长期预后。以下内容均来自巴特朗菲教授脑干手术专著的分享:

1. 开颅手术治疗

直到20世纪80年代,儿童或成人的脑干胶质瘤曾被视为绝对无法手术治疗的疾病。但在80年代期间,一些神经外科医生开始对某些脑干胶质瘤进行手术,并随后报告了治疗结果。这些报告提出了开放手术适用于经过选择的脑干胶质瘤患者的观念。

1999年,Walker等人阐述了手术在脑干肿瘤治疗中的作用。他们考虑对中脑顶盖胶质瘤、中脑和脑桥的其他局灶性胶质瘤、以及外生型脑桥胶质瘤实施肿瘤减容手术。如果因某些原因无法进行立体定向活检,则考虑通过开放手术获取组织进行病理学检查。然而,弥漫性胶质瘤被排除在手术考虑之外。

2003年,Jallo等人也指出,若能仔细关注患者的恰当选择,脑干胶质瘤手术可以成功实施。他们的手术适应症标准是局灶性、背侧外生型以及颈髓交界区的病变。弥漫浸润性胶质瘤患者则不被视为手术候选人。

2010年,数篇专注于成人脑干胶质瘤的研究报告得以发表。手术切除的比例在9.7%至33%之间。

根据他们的经验,背侧外生型肿瘤患者可以通过手术治疗并获得良好效果,甚至常常可以治愈。颈髓交界区胶质瘤多为低级别肿瘤,手术似乎能有效改善患者预后。局灶性中脑和延髓胶质瘤也多为低级别肿瘤;针对这些肿瘤的手术同样是安全的。

2. 放射治疗

儿童DIPG因无法手术常常采用放疗,然而,儿童患者的预后极差,中位生存时间仅为12至18个月。与儿童弥漫内生型脑桥胶质瘤患者预后不良的结果相反,放疗可以改善无法切除的成人弥漫性脑干胶质瘤患者的预后。但是,对于恶性脑干胶质瘤的改善较为有限。

3. 化学治疗

自20世纪80年代以来,大多数单独化疗的试验均未能在脑干胶质瘤患者中显示出生存期的延长。迄今为止,尚无任何不联合放疗的化疗方案被认为对成人或儿童脑干胶质瘤有充分疗效。Theeler等人报告称,脑干胶质母细胞瘤并接受Stupp方案(放疗联合替莫唑胺化疗)治疗的成年患者,其生存时间长于未接受该治疗的患者(分别为23.1个月vs4.0个月)。预计未来对该疾病的组织学和分子层面的认识将继续深化,并有望出现新的、更高效的化疗药物。

专家总结

INC巴教授总结认为:脑干胶质瘤均属源自脑干的原发性胶质肿瘤,因此包含种类繁多的病理实体,具有不同的组织病理学特征、分子特性、生长模式、侵袭性、临床表现以及增殖和复发倾向。"不可手术"这一术语不应普遍适用于所有脑干胶质瘤。显微手术肿瘤切除在许多病例中是可行的,但必须精心筛选患者。我们展示了一种不同的分类体系,有助于识别适合手术的病例;然而并无通用法则,患者的筛选必须在每个病例中保持高度个体化的决策。

手术入路的选择以及相应的脑干暴露手术窗口对手术的成功至关重要。至少对于低级别脑干胶质瘤患者,应尽可能尝试根治性肿瘤切除。肿瘤切除程度可能影响长期预后。至少对于患有低级别胶质瘤的患者,可以实现良好的长期疗效。即使对于高级别肿瘤患者,手术所能提供的益处也远不止是良好的姑息治疗。在手术过程中,与麻醉医师的紧密合作以及持续的电生理监测有助于手术的成功。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号