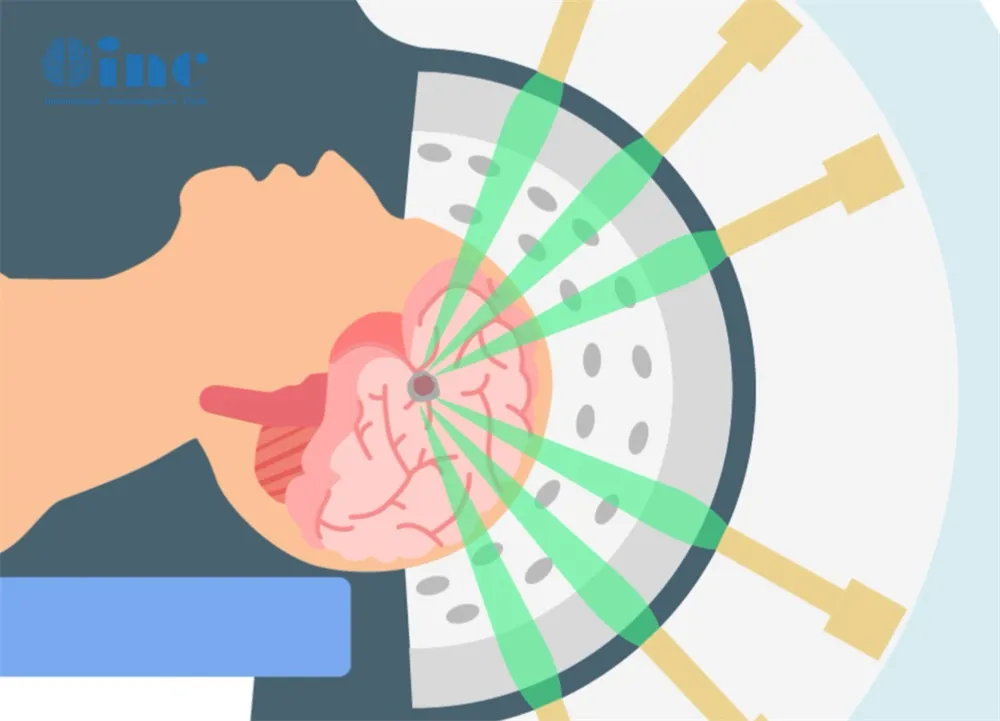

放疗作为脑部疾病治疗的常用手段,是获得性或新生海绵状血管畸形(CMs)的已知危险因素。早在1994年,Ciricillo团队首次揭示了放疗与海绵状血管畸形之间的潜在关联,为后续研究开辟了新方向。1998年,Larson团队进一步深入研究,提出放疗可能通过两种途径诱发CMs:既可能直接促使新生血管畸形形成,也可能激活原本隐匿的血管病变,使其在放疗后发生出血并显现。

临床实践中,这样的案例屡见不鲜,时刻警示着放疗潜在风险的真实存在。一位72岁的女性患者,曾因脑膜瘤接受手术及两次立体定向放疗,之后出现4.3厘米的强化肿块并伴有周围水肿。令人意外的是,术后病理显示并非肿瘤复发,而是机化的血肿,结合放疗史,最终诊断为放射性海绵状血管畸形。另一位20岁乳腺癌脑转移患者,在全脑放疗后接受抢救性放疗,三年后原病灶区出现出血性增大,手术证实为海绵状血管畸形。更为复杂的是25岁甲状腺癌脑转移患者,放疗两年后,原治疗区不仅有进展性出血灶,还同时存在癌复发和海绵状血管畸形。这些真实病例不仅证实了放疗与海绵状血管畸形的因果关系,也提醒临床医生在制定后续治疗方案时,必须审慎权衡放疗的获益与潜在风险。

从脑膜瘤到血管瘤:72岁患者的放疗并发症警示录

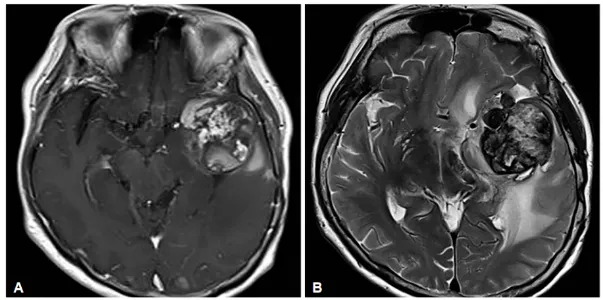

一位72岁女性患者出现进行性神经功能缺损。13年前,她因脑膜瘤接受肿瘤切除手术,并因残留肿瘤接受了两次立体定向放射外科手术(SRS)治疗。新出现的病变是一个伴有严重脑水肿的4.3厘米大小的不均匀强化肿块。她接受了手术切除,组织学检查显示为机化的血肿。最终,基于放射学、组织学发现以及多次放疗病史,诊断为放疗诱发的脑海绵状血管瘤。

影像学与组织学特征

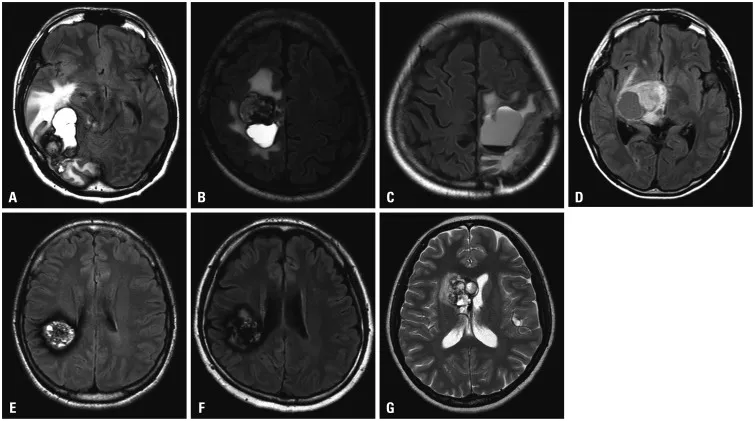

影像学表现:放射诱发海绵状血管瘤(RICH)呈现“爆米花样”外观,强化不均匀,部分有含铁血黄素边缘,类似新生海绵状血管瘤;同时具有分叶状实性成分的单房性区域和显著的周围脑水肿。

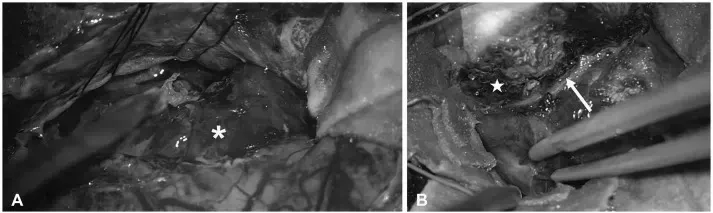

组织学发现:术中可见RICH边界清晰,表面无明显血管结构,厚的囊壁高度血管化,包裹机化血肿、钙化灶和无细胞肉芽组织。显微镜下,病灶显示类似血肿区域,无存活肿瘤组织,可见充满血栓样血液的扩张薄壁毛细血管。

RICH被视为散发性海绵状血管瘤,是脑放疗的晚期并发症,主要发生于儿童时期接受颅照射治疗血液学恶性肿瘤(如急性淋巴细胞白血病)或脑肿瘤(如髓母细胞瘤、胶质瘤、动静脉畸形)的患者。放疗后RICH的发生率随时间推移显著增加,10年为3%-4%,20年为7%-14%,25年约为60%,检测到RICH的中位时间为8-12年,老年患者潜伏期相对较短。多项研究表明,患者接受放疗时年龄越小,多发RICH的可能性越高,但目前无法预测症状或出血风险,皮层部位的RICH在诊断时症状较少,出血风险也较低。

放疗诱发的脑海绵状血管瘤有何不同?影像核磁能否辨别?

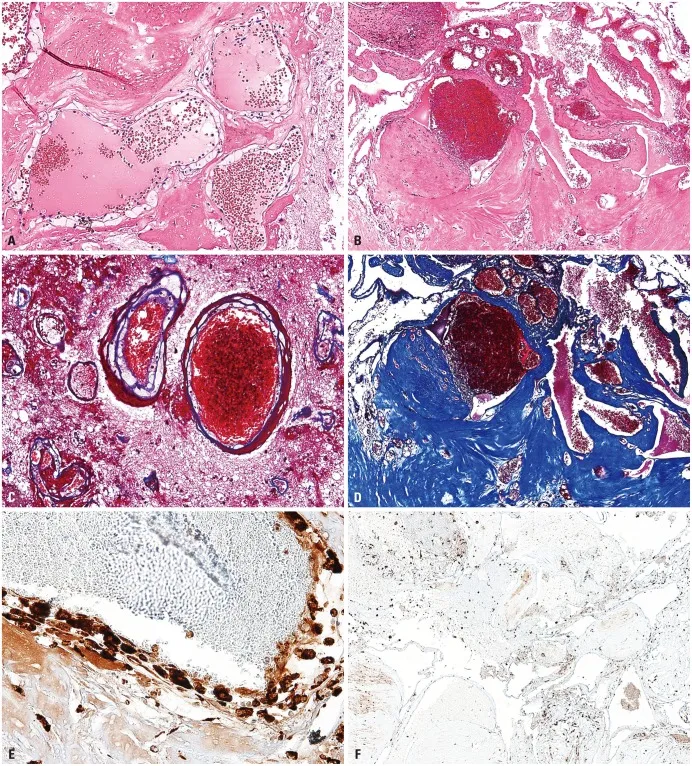

组织学上,RICH大体呈血肿样外观,显微镜下可见血肿样区域,伴有薄壁血管增生、纤维蛋白沉积和浸润的泡沫巨噬细胞。而自发形成的脑海绵状血管瘤大体检查可见含有新鲜和陈旧凝血的局部畸形血管,光学显微镜下通常由厚的、扩张的玻璃样变血管组成,内衬内皮细胞。

磁共振成像(MRI)显示,二者特征既有重叠也有不同,RICH可见增强的囊性和实性成分、缺乏或不完全的爆米花样表现以及部分含铁血黄素环。具体差异如下:

血管结构:RICH为薄壁血管,伴血管壁纤维蛋白和泡沫巨噬细胞浸润;自发脑海绵状血管瘤由厚壁扩张血管组成,血管共享共同壁。

放射学特征:RICH的单房囊性区域伴部分实性成分及显著病灶周围水肿是鉴别特征;自发脑海绵状血管瘤常见爆米花样表现、完整含铁血黄素环和较轻微的病灶周围水肿。

治疗难度更大!放疗后RICH与常规海绵状血管瘤的差异

放疗诱发的RICH因放疗相关病理改变,手术难度显著高于常规海绵状血管瘤(CCM),具体体现在以下方面:

解剖结构粘连与纤维化:RICH因放疗后局部组织纤维化及血管脆性增加,与周围脑组织(如功能区、颅神经、血管)粘连紧密,分离难度大,术中易引发出血或神经损伤;常规CCM通常边界清晰,周围脑组织反应较轻。

血管脆性及出血风险:RICH血管壁因放疗损伤更脆弱,术中易破裂出血,且存在高度血管化囊壁,需更谨慎电凝或使用止血材料;常规CCM出血多局限在病灶内,周围血管相对正常。

钙化与机化血肿:RICH常伴钙化和机化血肿,需分块切除,增加手术时间及难度。

放射性脑损伤背景:放疗后脑组织可能存在广泛水肿、坏死或胶质增生,影响术中判断病灶边界。

总结:警惕放疗并发症

放疗是治疗脑肿瘤和血管畸形等脑部病变的常用方法,但高剂量辐射可能引发早期和晚期的辐射诱导效应,如脑水肿、放射性坏死、反应性胶质细胞增生及毛细血管扩张。研究认为,放疗诱导的RICH可能并非源于辐射诱发的血管畸形,而是肿瘤收缩后形成的空洞损伤,随后被血液和局部炎性物质填充,逐渐形成稳定血肿。

RICH特征包括薄壁缺陷血管增生和噬细胞聚集,MRI多呈现混合信号强度,伴有囊性/实性强化成分及不完整的含铁血黄素边缘,与典型海绵状血管瘤不同。临床报道显示,RICH可继发于转移性脑瘤、松果体细胞瘤、动静脉畸形及前庭神经鞘瘤放疗后。由于存在颅内出血风险,此类病变需通过手术切除治疗。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号