脑神经细胞再生可能性及出血后恢复

脑神经细胞(尤其神经元)损伤后通常无法通过细胞分裂再生。若损伤区导致大范围神经元坏死,即使存在代偿机制,功能恢复仍极为困难。

巴教授临床案例显示:部分患者首次脑干出血即危及生命需ICU抢救;另一些首次出血症状轻微甚至无症状,但保守观察期间遭遇二次、三次出血,导致症状急剧恶化需紧急转运。

脑海绵状血管瘤属良性血管畸形,并非真性肿瘤。出血是其主要临床表现。该病变呈动态变化:可新发、增大或表现侵袭性,引发反复出血。每次出血均加速神经组织损伤。出血性卒中是致残主因,病灶增大与出血可导致局灶性神经功能缺损、头痛、癫痫发作,偶可危及生命。

病例1:无症状出血后突发瘫痪

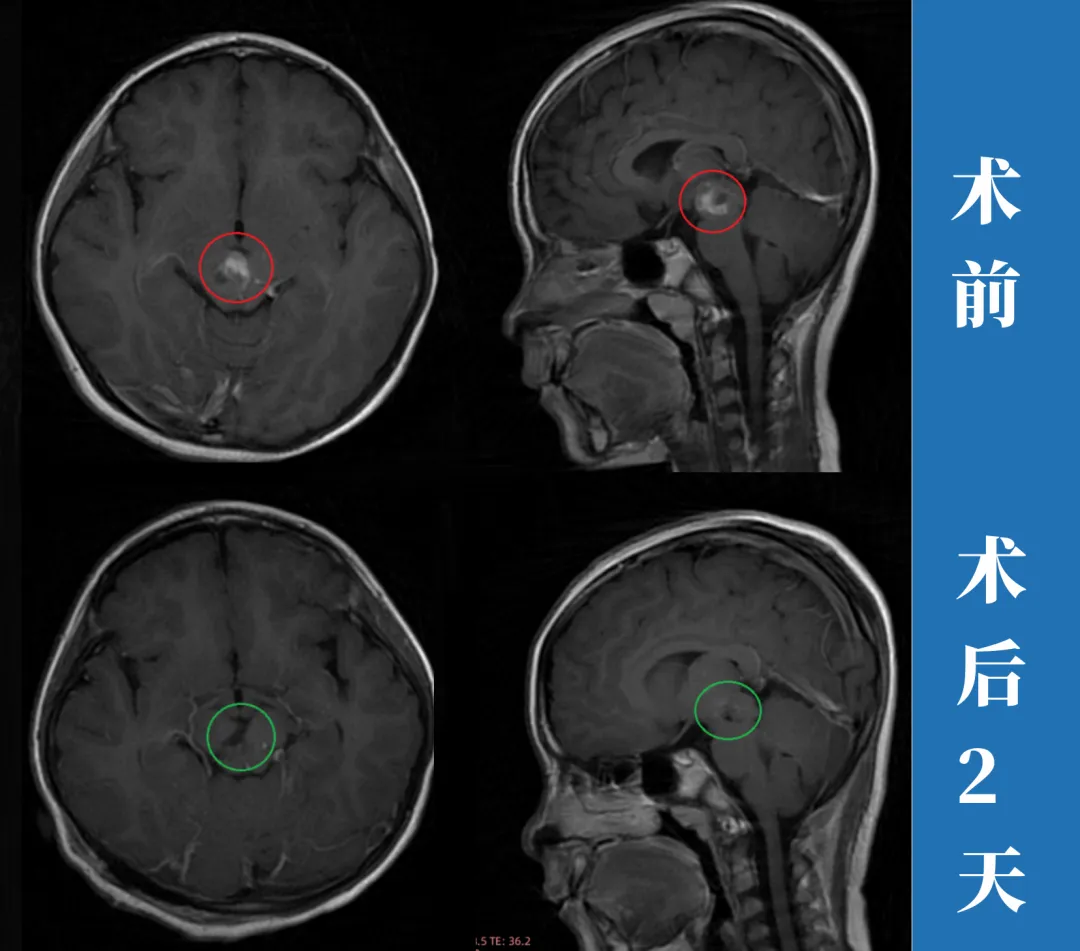

36岁男性,基底节、小脑及中脑多发脑海绵状血管畸形(MCM)。3年内经历3次脑干出血:

首次出血(术前3年):未遗留神经功能障碍

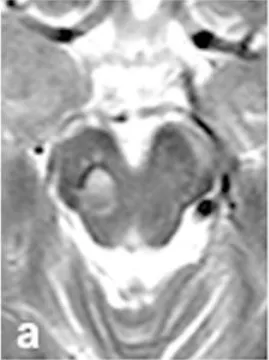

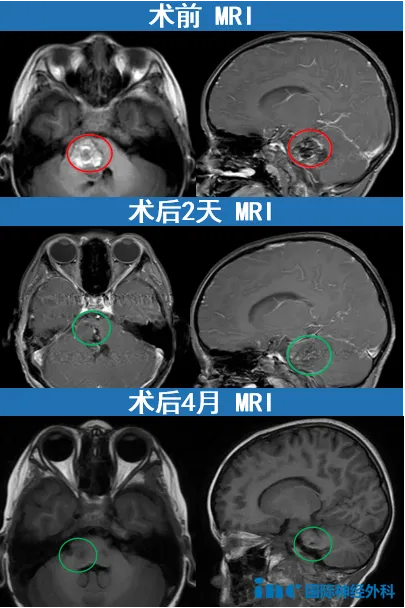

轻微再出血(术前6个月):MRI显示出血灶(图a),仍无症状

严重出血(入院前3周):新发出血致左侧肢体轻偏瘫、感觉减退,右侧外展神经及面神经麻痹伴意识水平下降

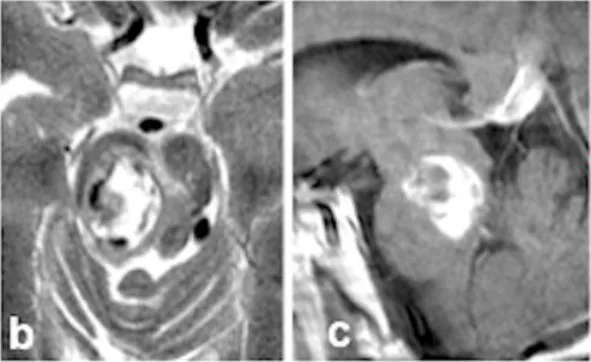

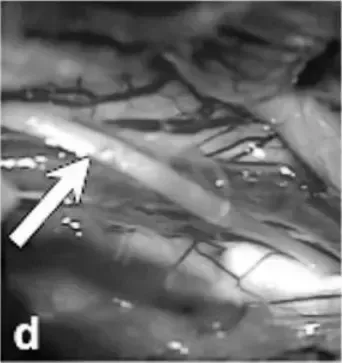

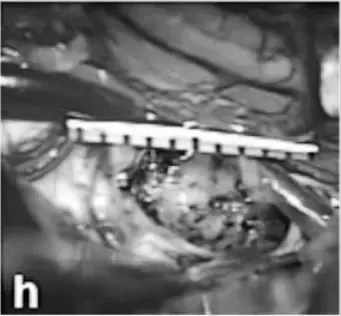

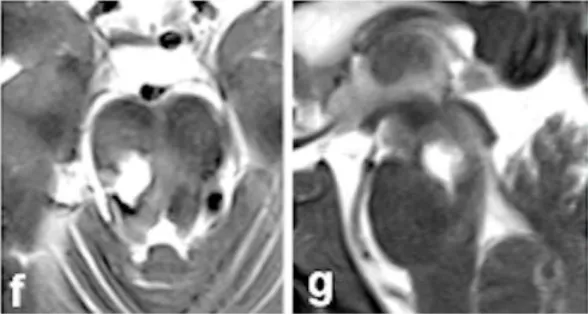

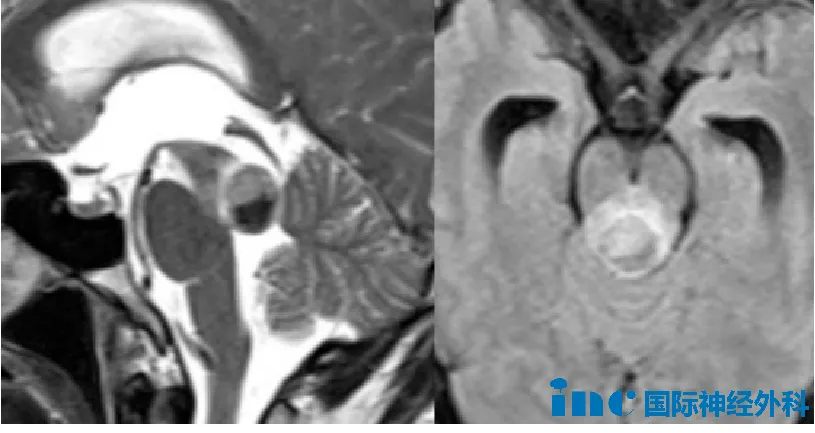

术前MRI显示22mm出血灶向尾侧延伸(图b-c)。巴教授经右侧颞下入路手术,术中发现滑车神经水平被盖表面膨隆(箭头,图d)。术后影像(图f-g)及术中记录(图h)证实病灶全切。患者神经功能迅速恢复,6个月随访无永久性神经缺损。

中脑手术入路技术解析

神经外科早期视脑干为"手术禁区"。20世纪80年代起,医师开始尝试切除脑干内源性病变。脑干海绵状血管畸形手术适应证逐渐确立。因脑干实质致密且功能密集,切开操作易损伤长束纤维及神经核团,故解剖学研究着重界定"安全区"以降低风险。

巴教授团队过去20年成功显微切除大量中脑、桥脑及延髓深部海绵状血管瘤,疗效满意。经验证实:脑干切口微小化及轻柔显微操作可使绝大多数患者避免新增永久性神经功能障碍。

术中持续监测长感觉束、长运动束、听觉通路以及动眼神经(Ⅲ)、滑车神经(Ⅳ)功能。连续电生理监测经验可实时指导手术,尤其在脑干内操作阶段;但需明确其非预后良好的唯一决定因素。

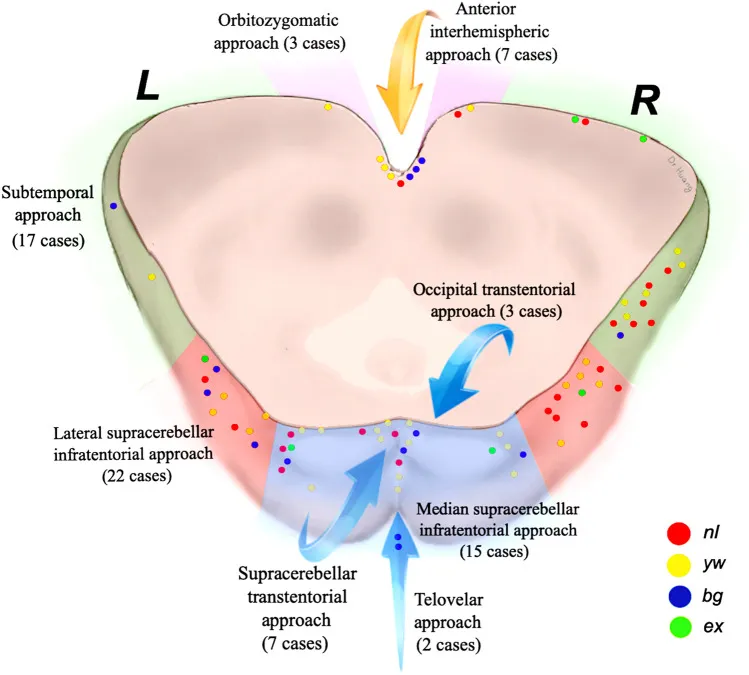

中脑位置深在,手术入路选择至关重要。部分脑干病变术后严重并发症可通过优化入路避免,同时实现肿瘤全切。个体化入路选择需术者掌握脑干解剖、病变生长特性及丰富手术经验。

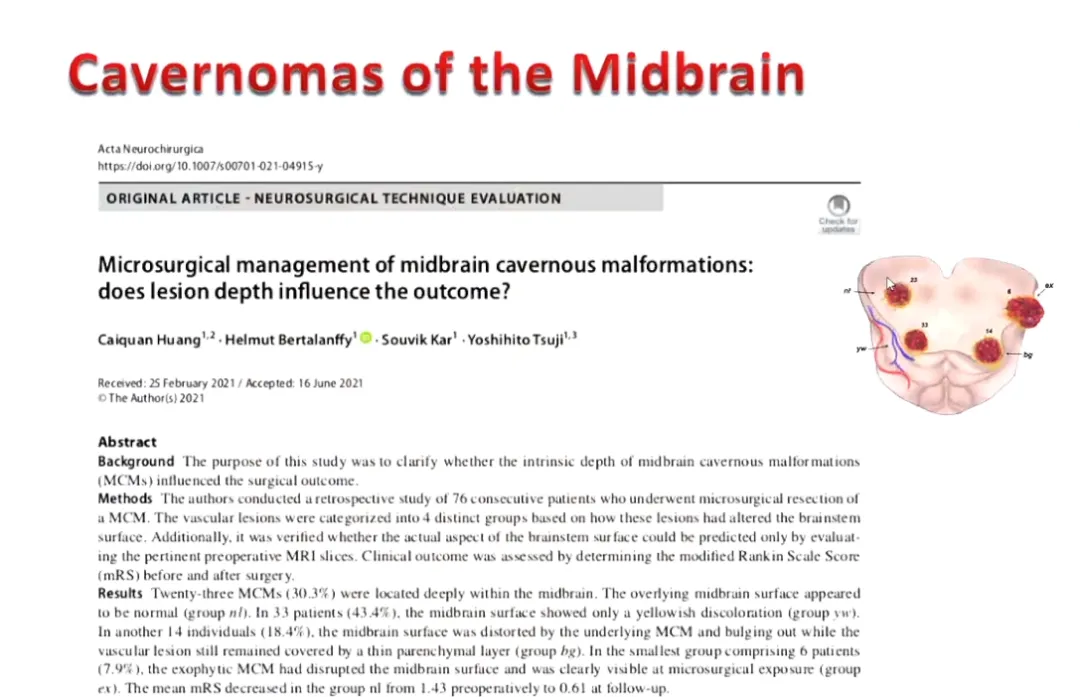

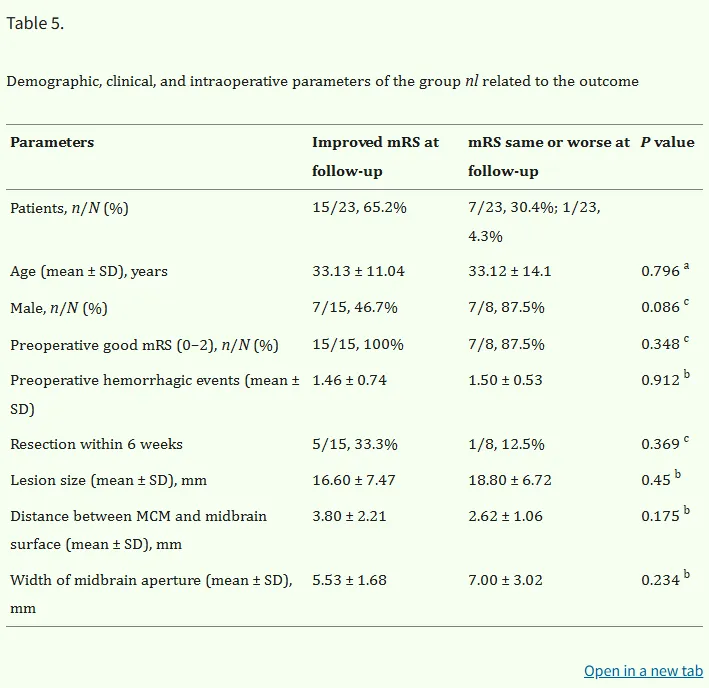

巴教授在论文《Microsurgical management of midbrain cavernous malformations: does lesion depth influence the outcome?》中分析76例患者,展示不同手术入路对中脑的暴露区域(图示手术入口点及病变类型)。采用8种手术入路,90%患者随访时临床状态良好。

反复出血导致不可逆神经损伤

部分脑干海绵状血管瘤患者误认"良性肿瘤可延迟手术"。事实相反:反复出血持续加重神经损伤。现有治疗无法修复受损神经元——神经细胞不可再生!成人脑细胞高度分化,无分裂能力。出血后残留含铁血黄素持续侵蚀周围组织,引发不可逆损伤。随时间推移,损害加剧使手术修复可能性降低。出血次数增加导致神经功能进行性恶化:

面神经核团出血→面瘫

感觉/运动传导束出血→肢体麻木乏力

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号