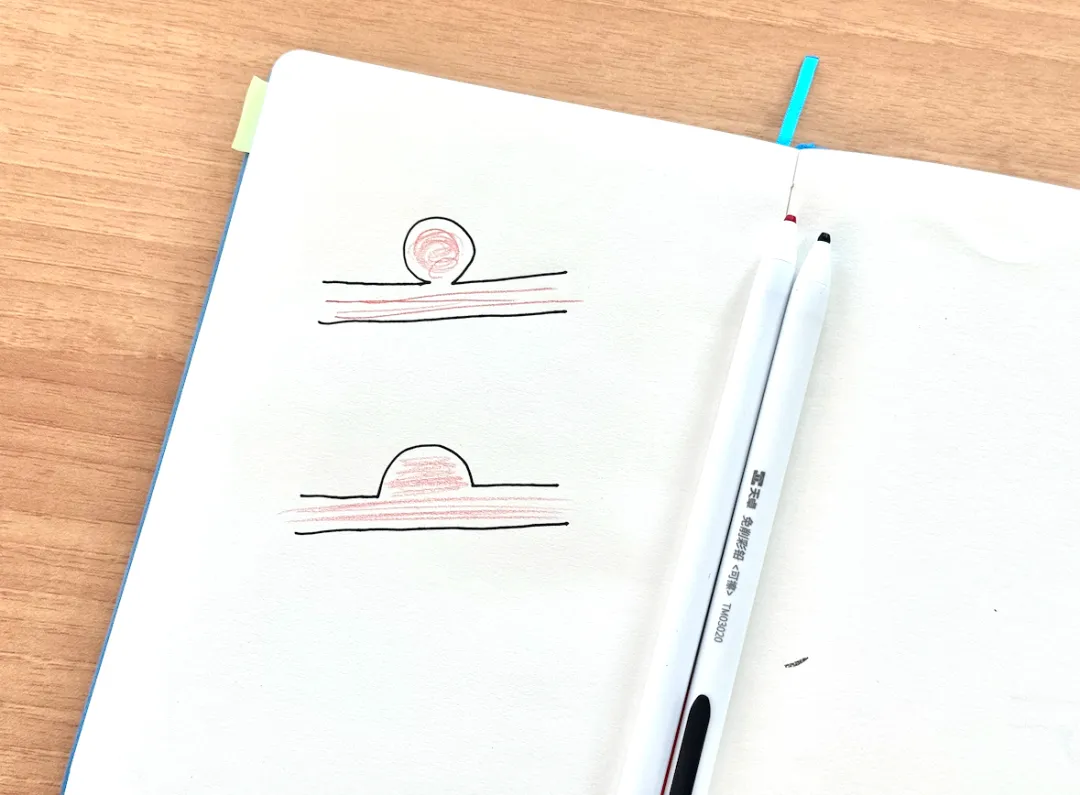

诊室内,INC国际脑血管手术专家巴特朗菲(Bertalanffy)教授在纸上快速勾勒动脉瘤结构。面对面的患者在“介入栓塞”与“开颅夹闭”的选择间犹豫不决。

巴教授通过图示清晰阐释:“您的动脉瘤颈口较宽,若采用弹簧圈栓塞,圈体极易移位脱落。若移位至眼动脉,可能导致失明。此外,动脉瘤位置已对视神经形成压迫,您已出现视野缺损,单纯介入治疗可能无法缓解视神经受压状况。”

“根据您的情况”,巴教授指着图纸说明,“开颅夹闭既能预防破裂,又可解除神经压迫”。患者紧皱的眉头逐渐舒展。

这并非个例。每日,都有患者在影像报告前陷入沉默:

这颗悄然生长的颅内“高风险病灶”是否应处理?

选择介入栓塞、开颅夹闭,还是血管搭桥?

每个选项背后,皆是对风险与获益的审慎权衡。如何为每位患者“量体裁衣”,确定最优方案?

未破裂颅内动脉瘤三大治疗方式解析

颅内动脉瘤(IA)破裂可导致蛛网膜下腔出血(SAH)。动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)约占SAH的85%,在脑血管意外中,其发病率仅次于脑血栓和高血压脑出血,位居第三。aSAH全球总体年发病率约为9.1/10万,一旦发生,危害极大,其致残率与致死率(27%-44%)不容忽视。

多数患者如常人般生活,直至破裂出血方确诊。一旦破裂,后果严重:

51%-80%的自发性蛛网膜下腔出血源于动脉瘤破裂;

约半数患者在破裂后死亡;

幸存者中近半数遗留永久性神经功能障碍。

未破裂颅内动脉瘤虽暂未危及生命,但如同颅内潜在风险源。若动脉瘤体积较大、位置特殊或破裂风险较高,则需考虑手术治疗。主要治疗方式包括三种:

-01-介入栓塞

经股动脉或桡动脉置入导管,将其引导至动脉瘤部位,将金属线圈(弹簧圈)或其他闭塞材料(如支架、血流导向装置)植入动脉瘤腔内,阻断血液流入,降低破裂风险。

优势:创伤小,恢复快,避免开颅。

局限:费用较高,宽颈动脉瘤复发率较高。需术后定期随访,评估栓塞完全性。

-02-开颅夹闭

通过开颅手术,直接在动脉瘤颈部放置金属夹,阻断血流进入瘤腔。此方法较为传统,常适用于特定部位的动脉瘤,但手术风险相对较高,恢复期较长。

优势:治愈率高,复发率低,可同期清除血肿。

局限:对术者显微技术要求极高。

-03-血管搭桥

一种用于治疗动脉狭窄或闭塞的外科手术,利用自体健康血管(常为大隐静脉或胸动脉)绕过狭窄或阻塞段,重建血流通道。

优势:不依赖颅外血管,可避免附加损伤,血管匹配度高。

局限:需缝合12-14针显微缝线,血管阻断时间需<30分钟,要求术者具备极为精湛的血管吻合技术。

个体化决策的艺术

上周,一位偶然发现未破裂颅内动脉瘤的患者向INC国际神经外科医生集团成员Helmut Bertalanffy(巴特朗菲)教授进行了面诊。该患者已出现视野缺损症状,且经多方咨询后认为血管内介入是“最安全”的选择。

然而,巴教授详细阅片后提出不同见解。他在笔记本上绘制动脉瘤结构示意图:瘤颈宽大。此解剖特征意味着弹簧圈难以稳定驻留,复发风险显著增高。

介入栓塞对窄颈动脉瘤效果良好,但该患者的动脉瘤形态类似敞口瓶,置入的弹簧圈易被血流冲脱。视野缺损源于动脉瘤对视神经的压迫,巴教授用笔圈出两者毗邻关系:“开颅手术不仅能夹闭瘤颈,还可解除占位效应,改善您的视野缺损”。

治疗方案的选择远非简单比较创伤大小,需基于多维度评估,如解剖结构决定术式可行性、患者因素影响风险收益比、医疗资源保障治疗质量,最终实现个体化决策。

面对患者对术式的疑虑,巴教授常借助手绘示意图解释:“没有最佳术式,只有最适宜方案。”

INC国际脑血管专家巴特朗菲教授

INC国际神经外科医生集团旗下世界神经外科顾问团(WANG)成员、世界神经外科联合会(WFNS)教育与技术委员会前主席巴特朗菲教授,现任德国汉诺威国际神经外科研究院血管神经外科主任,精于大脑半球病变、脑干病变、脑血管疾病、脑深部胶质瘤、颅颈交界区病变的肿瘤切除术、神经吻合术及各类椎管内肿瘤手术。

同时,巴特朗菲教授曾接受来自欧洲、中东、北非及日本、中国、韩国、新西兰、南非、智利等40个国家的学术邀请,作为特邀讲者出席全球400余场神经外科学术会议,为世界神经外科发展,尤其在颅底外科及脑脊髓显微外科血管病变治疗领域做出重大贡献。

胶质瘤

胶质瘤 垂体瘤

垂体瘤 脑膜瘤

脑膜瘤 脑血管瘤

脑血管瘤 听神经瘤

听神经瘤 脊索瘤

脊索瘤

沪公网安备31010902002694号

沪公网安备31010902002694号